感情タグBEST3

Posted by ブクログ

★特長

筆者は、京都のお寺の次男として生まれ、東京の仏教系大学を卒業後、いろいろなお寺で修行を積むかたわら、公園にたむろする暴走族の子たちに怪談話をつかみに布教をし、相談を受けるようになられたお坊さん。

ご自身のたくさんの不可思議な体験を、各テーマに沿ってまとめられています。

「恐怖」「怨霊」「輪廻」「邪気」「冥界」「京の闇」

各章の最初と最後にテーマに沿ったやさしい法話とまとめがあり、心がほっこりします。

不可思議な体験談は、一瞬鳥肌が立つものもありますが、多くは「怖い」というより「ほっこり」するお話が多いです。

本文171ページ。

★感想

それぞれの不可思議な体験談はいずれも身近なお話で、とても興味深く読めました。

単に不可思議な話を集めているだけでなく、仏法を通した教訓も添えられているので、心が楽になったり、勉強になったりしました。

長さも程よくとっても読みやすいです。

★魅力

出てくる話が実話で、身近なシチュエーションのお話であること。

「怖い」より「安心」させてくれる話が多いこと。

仏教を通した心の勉強にもなる。

読みやすい。

★おすすめの人

作り話の怪談ではなく、実話の怖い話や不可思議な話を楽しみたい方。

不可思議な現象に興味がある方。

心が楽になりたい方。

不可思議な現象に悩まされた経験のある方。

Posted by ブクログ

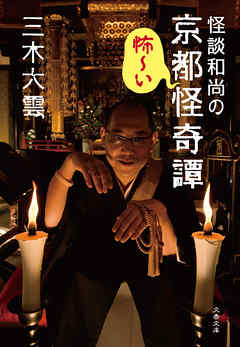

心霊体験や供養など様々な悩みを抱えし人々が助けを求めてやってくる「蓮久寺」。その寺の住職は怪談グランプリで準優勝という変わった経歴の持ち主だった。そんな住職が語る、怖くて不思議なホントの話です。

あっという間に読み終わってしまったほど面白い本だった。なんだか見たことある人だと思っていたら、怪談番組に出ていたような……。住職で怪談好きというやや変わった方。そんな住職さんが仏法と絡ませながら紹介する話は、怖いのだが他の怪談本の様にただひたすら怖いばかりではなく、読んでいて、物悲しくなったり、切なくなったり、逆に心がほっこりしたりするような話だった。(怖い話はしっかり怖い)多くの怪談本では幽霊はただ恐ろしく、害意があり、脅威。というような感じであるが、こちらの本は「幽霊とは何たるや」と説法含め、各体験談を紹介しているため、まるで良き隣人のようだった。幽霊にも遺した家族や友人に伝えたい、恨み辛み以外の想いがあり、それが非常に人間臭く人情味があって心を打たれた。 また、京都が古き良き風習が残っているため、そういうった不思議なものをすんなり受け入れており、非常に素敵だなと思った。

Posted by ブクログ

この和尚さんは絶対絶対やさしいひとやわ、と読んでいて感じた。内容も恐さももちろんあるけどそれよりいい話が多かった印象。過去と現在と未来はやっぱり地続きなんだなと思った。

Posted by ブクログ

住職という立場でこのようなお話をするのはとてもプレッシャーがかかることだと思う。

しかしこの世の中には科学では解明できない不思議なことはまだまだたくさんありそれをすべて解明したところで解決だといくわけでもないと感じる。

だからこそ負の要素となりうる死をこのような物語で紡ぎながら人の心に訴えかけられる立場にいる住職は本当にうらやましい。

Posted by ブクログ

和尚さんのお話は、もちろん怖いものもありますが、お話の中に仏教の教えも取り入れてくれるので、とても勉強になります。確かにインパクトに残ったのは、鬼子母神からの人肉はザクロの味でした。また、続編も読みます。

Posted by ブクログ

200ページもない薄い本だが、紹介されている話が思いの外多いので、ページ数以上のものを読んだ気になれるという。

ページ数に対するコスパがいい。

(ページ数に対するお値段は少し高めだが)

お寺に持ち込まれた話から、住職ご自身が体験された不思議体験まで、百物語を聞いている感じで手軽に、それでいてぞっと怖い話を堪能できる。

中には怖いながらも感動できる話(泣ける話)もあって、怪異譚にも様々な種類があるなと興味深かった。

実際に語り掛けるような口調で書かれているので、そういう意味でも読みやすい。

思わず叫び声を上げたくなるほどの恐怖話はあまりないが、暑い夏に楽しむ怪談としては、割と万人にオススメできる作品だと思う。

考えさせられる話もあるので(供養はちゃんとしよう、うん)

シリーズ化されているようなので、機会があったら続刊も読もうと思う。

Posted by ブクログ

<目次>

はじめに

第1章 恐怖

第2章 怨霊

第3章 輪廻

第4章 邪気

第5章 冥界

第6章 京の闇

あとがき

<内容>

夏になると読みたくなる怪談集。『新耳袋』や『九十九怪談』が終わってしまい、中山さんなどの本が切れてしまった中、本屋で発見した1冊。京都連久寺の住職による怪談集。僧侶だけに、ちょっとした仏教オチがついているが、実話っぽい内容がいいし、淡々と怖がらせようとしていないところがよかった。172㌻と薄いわりに、中身は濃かった!

Posted by ブクログ

正直なを言えば個人的に期待ハズレだったのですが、それは期待していたのが「怪異」や「不可解な恐怖」であったがゆえで、和尚さんが語る怪談ですので教訓が得られますし、世の中悪いことをすると必ず罰が下るというお話があるので、ホラーや不思議な話に興味がある小学生くらいのお子さんに高い道徳観念や倫理観を身につけて欲しいという大人の願望からすれば、これ以上なく適材適所。素晴らしい教材だと思いました。でも怖くはないです…

Posted by ブクログ

現役のお坊さんが語り、記した怪談集だけあって、近所のお寺で怪談を聴いているような趣があり、他所の作品と比べて温かみがあり、恐怖感よりも親近感が持てる作品。

第一章の冒頭で【色即是空 空即是色】の話があります。『色』とは「物質(有るもの)」、『空』とは「空虚(無いもの)」のこと。「有るものは無いもの 無いものは有るもの」つまり、「有るものと無いものは同じもの」という仏教用語です。

例えば「心」は物質(色)ではありません。では「心」は無いもの(空)かと問われれば、問われた者全員が「いいえ」と答えるでしょう。この時点でその人は「有るものと無いものは同じもの」、同等のものと認識していることになります。

「物質(有るもの)」を『目に見えるもの』、「空虚(無いもの)」を『目に見えないもの』に置き換えれば、「見えるものと見えないものは同じもの」ということになります。

例えば、『物質』は「元素の塊」ということを学校では教わります。更に元素は原子の塊で、原子は更に陽子、電子、中性子の塊、そして陽子と電子は素粒子の塊と教わります(中性子は寿命を迎えるとベータ崩壊を起こし陽子に変化します)。つまり、『物質』は「素粒子の塊」だということです。「物質」は目には見えますが、「素粒子」は目には見えません。ですが、素粒子は原子を形作り、原子は元素を形作り、元素は物質を形作る。正に「見えるものと見えないものは同じもの」です。「自分には見えない。だから存在していない。」という認識は誤っているということになります。

『見えるもの』は「自分が体験したこと」、『見えないもの』は「自分が体験していないこと」に置き換えることもできます。「自分は体験していない。だから心霊はない。」という認識は、決して悪いことではありませんが、こうした怪談集を読むことで、「自分には見えないもの」「自分は体験していないこと」を知り、感じ、認識し、大切にすることは、心に潤いを与え、視野を広くする。私は、そう思います。