感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ノルウェー で文化人類学者をやっているマレーシア人のエッセイ。ノルウェー 人の夫を失った悲しみのケアときのこの喜びへの目覚め。

きのこの匂いセミナー

教科書的に語られるきのこの匂いは実情とことなる。

香水の研究をしている知人にきのこのアロマの嗅ぎ分けについて相談。きのこの匂いもハーモニーのように説明できるか?

ノルウェー ではマツタケは靴下の匂いがする食べられないきのことして扱われている。名前も悪臭きのこ。日本ではマツタケは高級品。

ノルウェー で発見されたのが先だったので、臭いきのこで学名登録されそうになった。これに日本のロビイストが抗議したため、学名もマツタケで登録された、というエピソード。

マツタケの旨みは水溶性で、油溶性ではない。マツタケの真骨頂は炊き込みご飯。ノルウェー でやるようなバター焼きでは旨みはでない。

ノルウェー で非食用とされてるきのこが日本では高級品なように、ノルウェー の高級きのこはフランスでは非食用のことも。トガリアミガサタケ。

野生のきのこの方が養殖きのこより美味しい。土が良いから。

マレーシアの森はジャングルなので森に入るのは一般的でないが、ノルウェー では森はレクリエーションの場。

その他、きのこのレシピも。

きのこの学名を覚えると、世界中のキノコ愛好者とやりとりできるし情報を集められる。

キノコをたべるのはノルウェー の伝統ではない。森に親しみ、きのこを取ってたべるのは、一昔前のモダンな知識人の習慣だった。

保守的な人ほどキノコフォビアで、お腹を壊さないか。毒にあたらないか心配して怖がる。

マレーシアで習った詩、オジマンディアス

パーシービッシュシェリーが書いた

「我が名はオジマンディアス。王の中の王だ。全能の神よ、わが業を見よ。そして絶望せよ」

砂のなかに半分沈められた、壊れた王の像に刻まれていたのは、これらのわずかな言葉だけだった。

栄誉と名声ははかないもので、最も硬い素材でつくられた石造も、時が経つに連れ、崩れ去る。

Posted by ブクログ

きのこと喪失と。

メイ・サートンを思い出した。あちらは詩と庭の花々。

きのこが特に好きだ!という訳でもないけれども楽しんで読んだ。きのこ狩りは難しいけど料理したりして、生きることへの意力と食の喜びとの繋がりを実感したなあ。

Posted by ブクログ

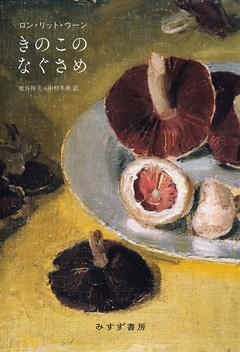

長年連れ添った夫を亡くし失意のどん底にいた著者は、生前の夫と「いつか一緒に参加しよう」と話していたきのこについての講座に申し込む。初めて出会うきのこの深淵な世界は、彼女をノルウェーの森へ、山へと連れだした。喪失感に寄り添う趣味の世界を語り、いつしか優しい光が心に差し込んでくるようなエッセイ。きのこの写真も多数収録。

不思議な読後感だった。夫の急死に対するとまどいと深い悲しみを湛えた段落と、きのこ探しという新しい趣味に出会ったワクワク感を伝える段落がごく自然に並べられている。人は悲しみの淵にいても笑うことができるし、楽しんでいる最中にふと亡くなった愛する人のことを思いだすこともある。喪失を受け入れることができるまでの寄せては返す感情を肯定してくれるような語り口だ。

著者のウーンさんはマレーシア人。留学先のノルウェーで知り合ったエイオルフさんと結婚し、以来30年以上北欧に住んできたという。ウーンさんは食文化や死生観などが全く異なる世界からノルウェーを眺めるマレーシア人としての視点と、ノルウェーで暮らしノルウェーを愛する人の視点を併せ持つ。

きのこパーティーのメニューにトナカイ料理が並ぶなど、さすが北欧と思うところもあれば、官公庁が認めるきのこ鑑定士の試験があるなど知らなかったノルウェーの姿にも出会う。ではノルウェーはきのこ先進国なのかといえば、保守的な人はいまだにきのこ食をかたくなに避ける傾向があり、エイオルフさんの実家でもきのこはでなかったのだそうだ(ウーンさんのきのこ嫌いへの目線は厳しい)。エイオルフさん本人はマレーシア料理やアジアと北欧の折衷料理を楽しんでいた。建築家だったエイオルフさんの人となりが少しずつ明かされていくにつれ、彼を失ったウーンさんの悲しみがこちらにも染み込むように伝わってくる。

前半はきのことの出会い、森できのこを探し、種類を同定する難しさなどがユーモラスに語られる。後半は文化人類学者であるウーンさん独自の視点で国ごと・食文化ごとに異なる「毒のグレーゾーン」の判定や、図鑑に書かれたきのこの匂いに関する表現は本当に正しいのか、先入観に拠らない表現を突き詰めていく。

匂いの快と不快が食文化で大きく変わる例として松茸がでてくる。ノルウェーというかヨーロッパでは完全に悪臭と見なされていて、マレーシアでも食べないらしい。ただ、ほかの文化圏でメジャーなバターソテーではなく、出汁を味わうものだということはしっかり伝えてくれている。西洋でも国によって匂いの好き嫌いはまちまちで、普段食べているものでも先入観なくブラインドで嗅ぐと不快に感じられるのは発酵食品にも近いと思う。

新しい趣味、新しい世界が劇的に悲しみから著者を救いだした、という本ではない。けれど、森や山を散策し、草陰からきのこを見つけだすという作業に集中するなかで、失った大切な人の思い出がその空気のなかに溶けて一体化していくような、そういう寄り添い方もあるのだと提示してくれる一冊だった。