感情タグBEST3

Posted by ブクログ

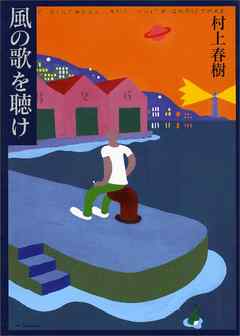

村上春樹2作品目!

パン屋再襲撃に続いてデビュー作の風の歌を聴けを読んだ。

細かく40章に分かれており、「僕」の生活、とある小説家について、ラジオ、音楽、絵、など様々な要素が合わさって1つの物語となっているため、とても読みやすく止まらず読み終わってしまった。

デビュー作にも関わらず色々な手法がふんだんに盛り込まれていて、やはりすごい作家なのだと読書初心者ながらに感じた。

Posted by ブクログ

1979年初版。

物語は1970年の8月を舞台にしている。その時代の軽薄さと言葉や世界に対する真摯な姿勢を感じとれる。

村上春樹という大作家が最初の作品から「学ぼうとする姿勢」を打ち出していることに驚いた。

最新作『街とその不確かな壁』に登場する喋らない青年の原型がここにある。

敗戦ののち、安保闘争や学生運動を経て、繰り返し絶望する良心の困難さがギリギリのところで表現されている。私たちは本気で殺しにきたアメリカとともに生きている。文学や音楽においても。

Posted by ブクログ

人生で初めて読んだ本

歳を重ねてこの本も何度も読み返してはその度に何かに気付かされている

バーに対して憧れを抱いた頃もあり

こういった青春を過ごしてみたかった

Posted by ブクログ

だいすき。短くてさわやかだから、まだ村上春樹を読んだことがないひとが読むにはうってつけだし、読んだことのあるひとも読み返しやすいのではないかなあ。主人公と女の子が、夏にビーフ・シチューを前にワインを乾杯するシーンが1番印象的。「冷たいワインと暖かい心。」と言って、ふたりはグラスを合わせる。

タイトルに惹かれて

タイトルに惹かれて読んでみました。

最後に伏線が回収されていたり、所々で(様々なことにおいての)正解のない問いがあるので、考えさせられるような気がした。

一気に一通り読み終えたが、もう一度読み返したいと思いました。

区分けされているので、描写が変わりがわりに描かれていてそれもまた読みやすかったです

何度でも

神戸の高校生が18でこの三部作を読んで、人生が変わった様に思います。この小説は何度も買い直して読んでます。ATGの映画も見たいです。小林薫、巻上公一、真行寺君江と震災前のあの町を撮ってくださった、大森一樹監督に哀悼の意を示します。

Posted by ブクログ

2024.01再読

真顔で冗談を言うような文体の洒脱さ。

虚構を読むこと、浸ること。

風から語りかけられるシーンに気づく。井戸の象徴。

-----

夏、ふと立ち止まり振り返るときに。

結局は、世の中が何故こんな風に成り立っているのかわからないし、どうにもならない時間をどうやって生きおおせれば良いのか。

ビールが飲みたくなる。

Posted by ブクログ

初村上春樹。最初は読めるかなって思ってたけど、読み進めていくうちにどんどん入ってきてすぐ読み終わった。一見意味がなさそうな文でも、全てに意味が込められているんだろうなと思いながら読んだら凄くわくわくした。

Posted by ブクログ

村上春樹の執筆に対する想いがよく分かる本だった。文章を書くことには苦痛がありつつも楽しさがある、そんなジレンマを村上春樹自身の言葉で語られている冒頭12ページがこの本の、あるいは村上春樹自身の全てであると思った。

「文章をかくという作業は、自分と自分をとりまく事物との距離を確認することである」

→この文章の意味は測りかねるが、執筆を"自分と自分をとりまく事物との距離を確認すること"と捉えられる感性たるや。青春三部作は特に登場人物が「僕」や「鼠」などで表されていることや、人付き合いに無頓着そうな主人公から、そういった"距離"の部分に重きを置いているようにみえた。

全体を通してお洒落な言い回し、映画を観ているようなカットで直ぐに読めた。難しい内容ではあるものの、何回でも読み返したいと思える1冊だった。

Posted by ブクログ

村上春樹さんの作品を読んだのは初めてであり、思ったよりも読みやすくはありましたが、内容はとても難解に感じました。ただ世界観は楽しむことができたので読んで良かったと思います。

Posted by ブクログ

あっという間に読破。

処女作ではあるものの、村上春樹の独特な世界観が既に味わえる作品。

村上作品について毎回思うのは、周りの風景について感受性高く描写しているな、ということ。

自分は都会の夜景を見ても、海や空を見ても、

またまだそんなに瑞々しい感覚は感得できてないなと。

Posted by ブクログ

この2作目を読みたくて読んだが、なかなか理解が難しかった。ネットの解説などをチラ見しながら理解できたが、まだまだ読書レベルが追いついていないと実感した。しかし、単純に所々の掛け合いのユーモアさやフレーズなどかなりグッとくるものがあり、これが村上春樹かと思った。サブカル好きとしてやはり刺さるものがあり、他のものも読みたくなった。

Posted by ブクログ

村上春樹のデビュー作。最初の一行、「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」(p7)は、本作のうち、最も心に残る文だと感じた。完璧な文章を書こうと意識すればするほど、かえって書けなくなる。だからこそ、「完璧」という発想を捨てる、つまり、文章力が特別に上手くなかったとしても、思いのままに書いたほうがいい。そんなメッセージが、この一文から伝わってきた。また、「もしあなたが芸術や文学を求めているのならギリシャ人の書いたものを読めばいい。」(p13)も印象的だ。人類が誕生して以降、たくさんの芸術、文学作品が生み出されたが、古代ギリシャ人の作品ほど普遍的で、依然として、現代人に広く読まれていることを考えると、確かにそうである。

Posted by ブクログ

再読。

村上春樹のデビュー作であり、良くも悪くも作者の構文やユーモアの原点を、グッと濃く味わえる。

メッセージや物語の芯は非常に捉え難いが、前述の若かりし作者の構文や掛け合いのユーモアを楽しむ作品だと解釈。

ここから作品を重ねるごとに“分かりやすく”なっていってる事が分かる。

Posted by ブクログ

細かな表現やセリフの言い回しにセンスが感じられ、どれも魅力的。『風の歌を聴け』は、そのような村上春樹の〇〇が詰まった作品になっている。壮大なストーリーではなく、題名のように風のように通り過ぎる日々が書かれており、彼の文章を楽しむにはぴったりの作品。

主人公が出発する日、鼠は見送りに来ない。そういう所に鼠らしさを感じる。でも、鼠は毎年のクリスマス、彼の小説を送ってくれる。そういう所も鼠らしさを感じる。鼠は寂しかったのかな

Posted by ブクログ

村上春樹のデビュー作、村上作品はネジ巻き等のクロニクル等ぐらいしか読んだことがないが、やはり自分の守備範囲を超えているのはデビュー作からなのかと思い知らされた。

どう捉えるべきかが難しいというのか、捉えどころがないというのか、あるのであろうが遙かすぎて捉えられないというのか・・・

過去を思い返し、文章を綴る。過去の彼女の死やらジェイズバーでの友人鼠とのビールを飲みながらの語り合いやら、ところどころに見える戦争、ラジオや、レコード曲、あまりに何を風刺しているのかが分からない。

それにしてもこれが70年代に書かれたものとは思えないポップさであり、多様なものを取り扱っても決して暗さを感じないのはもはや異彩か。もっと村上春樹を読めば分かるのかは自信がない。

Posted by ブクログ

俯瞰してるけど悲観的ではない。いい始まり

おそらく20代で書いた村上春樹の一作目だが、春樹節がひたすらに効いてる。最高。

登場人物の冷静な客観視が清々しい。彼の作品でトップレベルに好き。

Posted by ブクログ

村上春樹さんの文を読む事そのもので話しの世界の日常と雰囲気に引き込まれていく。内容や結末は正直言ってどうでもよい。70年代の世の中そのものがまるでファンタジーでロマンを感じるのはある意味発展しすぎた現代社会の賜物かもしれない。

自分はこの感じがクセになるほど好きになるでフライドポテトをこのあと食べようかなと思っている。

Posted by ブクログ

村上春樹の処女作。

ストーリー展開や、登場人物も読みやすく、面白かったです。

主人公の僕と友情の鼠との繋がりや、恋人との何気ない会話などが、リアルな感じがしました。

鼠が言ったセリフが印象的で良かったです。

ひと並外れた強さを持ったやつなんて誰もいないんだ。

みんな同じさ。

何かを持ってるやつはいつか失くすんじゃないかとビクついてるし、何も持ってないやつは永遠に何も持てないじゃないかと心配してる。

みんな同じさ。

だから早くそれに気づいた人間がほんの少しでも強くなろうと努力するべきなんだ。

Posted by ブクログ

1.著者;村上氏は、小説家・翻訳家。両親共に高校の国語教師で、本好きの親の影響を受けて読書家に育った。「枕草子」や「平家物語」等の古典文学を暗唱させられ、反動で海外文学に興味が移り、最初に読んだのは「静かなドン」。本書「風の歌を聴け」で群像新人文学賞を受賞し、デビュー。チェコのフランツ・カフカ賞をアジア圏で初めて受賞。日本作家の中でノーベル賞の有力候補。

2.本書;大学生の僕が夏休みに東京から里帰りし、湊街で暮らした18日間の話。40の断章と後書きの構成。有名な一節、「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね」から物語が始まる。「僕は友人の鼠とビールを飲み、介抱した女の子と親しくなって、退屈な時を送る。それぞれの愛の屈託をさりげなく受止めてやるうちに、僕の夏はほろ苦く過ぎ去っていく」。青春の断片を軽快な文章で捉えている。村上春樹が独自の世界観を綴っている。

3.個別感想(印象に残った記述を3点に絞り込み、感想を付記);

(1)『第3章』より、『「何故金持ちが嫌いだと思う?」・・「金持ちなんて何も考えないからさ」・・「奴らは大事な事は何も考えない。考えていフリをしているだけさ」・・「必要がないからさ。もちろん金持ちになるには少しばかり頭が要るけどね、金持ちであり続ける為には何も要らない。・・でもね俺はそうじゃない。生きる為には考え続けなくちゃならない」』

●感想⇒人は生きていく為には、衣食住は欠かせず、金持ちはそんな心配はいらないでしょう。しかし、金持ちも色々です。親の遺産で金持ちになった人、自分の努力でなった人。「金持ちなんて何も考えないからさ」とありますが、そうとばかりは言えないでしょう。一代で財をなす人の中の、例えば会社を起した経営者などは、事業や従業員の将来を始終考えていると思います。それはそうとして、人間は生を受けてから「生きる為には考え続けなくちゃならない」のです。自分を含めて、❝世の為人の為❞に刻苦勉励骨身を惜しまず学び、働く事が良いのだと考えます。社会人なのですから。金持ちではなくても、身の丈に合った生活を心掛け、物質より精神面での豊かさを目指し、努力したいものです。

(2)『第31章』より、「故障した飛行機に乗り合わせたみたいにさ。もちろん運の強いのもいりゃ運の悪いのもいる。タフなのもいりゃ弱いのもいる、金持ちもいりゃ貧乏人もいる。だけどね人並外れた強さを持った奴なんて誰もいないんだ。・・・だから早くそれに気付いた人間がほんの少しでも強くなろうって努力すべきなんだ。・・・強い振りの出来る人間が居るだけさ」

●感想⇒「人並外れた強さを持った奴なんて誰もいないんだ」。同感です。人間は性格の違いもありますが、どこかに弱さを抱えていると思います。人生は良い事ばかりではありません。私事です。振り返れば、受験などの人生の岐路に立たされた時、裕福とは言えない家に生まれた事に託けて、自分の弱さを露呈しました。そうした時、物質両面で支援してくれた人がいて、人生の難局を幾度も乗越えられたと感謝あるのみです。「それに気付いた人間がほんの少しでも強くなろうって努力すべきなんだ」。努力の方法は、色々あると思います。私の場合は、❝信頼できる人達の助言❞と❝尊敬できる作家の著作からの学び❞を支えとして努力してきたつもりです。強くなくてもいいじゃありませんか。人生の難題には、前向きに対処しましょう。その積み重ねが強さに繋がり、きっと良い結果を生むと思います。

(3)『第37章』より、「私は17歳で、この三年間本も読めず、テレビを見る事も出来ず、散歩も出来ず、・・・それどころかベッドに起き上がる事も、寝返りを打つ事さえ出来ずに過ごしてきました。・・・私がこの三年間にベッドの上で学んだ事は、どんなに惨めな事からでも人間は何かを学べるし、だからこそ少しずつでも生き続ける事が出来るのだという事です」

●感想⇒作中の17歳は、「どんなに惨めな事からでも人間は何かを学べるし、だからこそ少しずつでも生き続ける事が出来る」と前向きです。私事です。これまでに、病院生活を2度しました。食事はの喉を通らず、トイレにも行けず、個人的には辛い日々でした。この時は、家族の有難さが身に沁みました。他人には頼みづらい下の世話もして貰い、筆舌に尽きし難い感謝の思いで、胸が一杯でした。入院をすると、気力が徐々に無くなっていきます。しかし、フィクションとは言え、17歳という若さでこんなにも強く生きられるのかと、驚きです。自分だけが辛い思いをしていると考える人もいると思いますが、世の中には想像を絶する辛い思いをしている人達がいます。例を上げれば、知人に筋萎縮症で亡くなった人がいます。彼は働き盛りで、家族を残し永眠しました。さぞかし無念だったろうと思います。心身ともに自分だけが不幸と考えず、何事も前向きに生きたいものです。

4.まとめ;村上氏は、インタビューで、冒頭の文章『「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね」が書きたかっただけで、後はそれを展開させただけだった。・・・小説を書く事の意味を見失った時この文章を思い出し勇気付けられる』と言っています。本書を若い頃に読んだ際の感想は、18日間の夏休みを過ごした日常を淡々と描いているだけで、読者を引付ける骨組みの無い本だと思いました。しかし、今回読み返して、青春時代の風景を著者の力量で見事に描くだけに留まらず、心を捉える言葉を所々に散りばめた秀作です。私事です。読後に、青春時代の絵模様の数々、中でもアルバイトで知り合った女性への恋心・・・を想起し、余韻に浸りました。ミステリーの様に、謎解きの面白さはありませんが、ある程度の人生経験を積んで読返すと味わい深い作品です。さすがにノーベル賞候補に挙げられる作家の著作だと納得です。(以上)

Posted by ブクログ

身近な人から勧められ、この本が村上春樹さん初読みでした。

主人公のひと夏の自伝のような物語で、淡々と進みながらも味のある、不思議と読み返したくなるような本でした。

Posted by ブクログ

『実にいろんな人が、それぞれに生きていたんだ』

『宇宙の複雑さに比べれば、この我々の世界などミミズの脳味噌のようなものだ』-そうであってほしいと、僕も願っている。

無限の時間の流れの中で自分という存在が薄れていくことへの寂しさ、恐怖心。

村上春樹のように才能に溢れ、世間から認められている作家ですらもこんな気持ちになるんだなと。私は、圧倒的な凡人である自分と、才能溢れる彼との間に共通する感覚がある事に、安堵して救われているのかもしれない。

匿名

図書館の本で一度読んだことがある。電子書籍で2回目を読む。

村上春樹の処女作である。物語は「1970年の8月8日に始まり、18日後、つまり同じ年の8月26日に終る。」

その後の村上作品に受け継がれていく、遠回しで比喩に富んだ翻訳調の語り口はもうこの作品で完成している。受ける印象は都会的で、若々しく、病的になりそうなところでぎりぎり健全さを保っている。

鼠が食べるホットケーキにコーラをかけて食べる食事はノーベル週間にハルキストが恒例行事のように再現している。

この作品で後のすべての作品を代表していると感じる。

Posted by ブクログ

村上春樹のデビュー作であり、自分としては一人称単数に続き二作目。

一人称単数と比べとても読みやすく、ジョークも多く内容もかなり好みでした。村上春樹の世界観の良さが少しだけ理解出来たような気がします。

"もし僕たちが年中しゃべり続け、それも真実しか喋らないとしたら、真実の価値など失くなってしまうのかもしれない"

考えたことがなかったが、実際そうなのだろうと納得してしまいました。

"あらゆるものは通りすぎる。誰にもそれを捉えることはできない。

僕たちはそんな風にして生きている"

この作品はまだ全容を掴みきれておらず、不完全燃焼なので、いつか再読したいと思います。

Posted by ブクログ

村上春樹のデビュー作。小説を書くことについての小説。1970年の夏の18日間の話。時系列がバラバラで進んでいくから、〇〇年とか、〇年前の夏とかの数字を拾いながらパズルのように整理しながら2度読んだ。

4本指の女の子と鼠の関係が最後に何となく明かされてそういうことか!ってびっくり。やっぱり直接的な記述はなくて考えさせる系だったけど、前に読んだ他の本と違ってどんでん返しがあって良かった。

Posted by ブクログ

村上春樹の良さがわかる人はどんなところに魅力を感じるんだろうって考えながら読んで、みなさんの感想を読んで、エモいってことなのかなと理解した。

鼠(人)が鬱々としながらバーカウンターでビール飲んでるとこ想像するのはなんか好きだった。

Posted by ブクログ

村上春樹が本を読むきっかけになった小説家の文章で始まり終わる純文学作品。風のように通り過ぎる日常。その中で、「一瞬の風のような日常の声を聴いて生きよ」と言われている気がした。

主人公自身、風のように過ぎた過去を回想しながら、現在を生きている。果たして、過ぎ去った日々で見落としてきたことはいくつあるというのだろう。ビールとポテトの描写が意味深に主人公の感情の変化を描出しており、美しい。

生きるために何が大切なのか、村上春樹自身の好きな小説、レコードを通して考えさせられる名作だ。

Posted by ブクログ

まだ村上春樹作品に慣れてなくて頭が悪いから、文章が難しいなって。

煙草やお酒で相当なストレスを抱え込んでいるんだろうなって文章から汲み取れたけど、人個人の感想だからわからないけれど。

完璧な文章なんてない、それは共感できたし他人に伝えるって難しい。

作風も人それぞれだし好みも違ってくるから余計に。

Posted by ブクログ

村上春樹さんの作品はドライブマイカーが入っている短編小説くらいしか読んでなかった。

どこか自分の中で、食わず嫌いというか、なんとなく敬遠している自分がいた。

でもこのデビュー作は非常にナチュラルで読後感がなんとも言えない感じだった。

今更だけど、どんどん彼の作品を読んでみたい。

Posted by ブクログ

「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」

デビュー作からすでに世界が出来上がっている。淡々と、日記のように書かれた味のある文章を楽しむ。ストーリー性を薄くした「ノルウェイの森」って感じ?

「話せば長いことだが、僕は21歳になる。まだ充分に若くはあるが、以前ほど若くはない。もしそれが気にいらなければ、日曜の朝にエンパイア・ステート・ビルの屋上から飛び下りる以外に手はない。」

Posted by ブクログ

この本を読もうと思ったきっかけが思い出せない。

本屋さんで、村上春樹の面白そうなエッセーを見つけ、いつか読もうでも今じゃない、と思ってたのにそこから何故か短編を読んでみようという気になり、ならデビュー作か…と思って選んだのだっけ?

なんとなく、食べ物やおしゃれな描写が読みたかったからな気がする。

意図していたわけではないけど、夏に読むのに最適な本だった。何せ8月の何日間かの出来事。

ビールとフライドポテトが無性に食べたくなる。

にしても作中作なのか、僕の立場がややこしい。僕が自分の体験を自伝小説のように書いているということ?友達の鼠も小説を書いているし、デレク・ハートフィールドは架空だし…ムズイ。

後で解説を調べてみよう。

村上春樹はノルウェイの森しか読んだことがなかったけど、デビュー作へ逆走しても何ら変わらず村上春樹だった。独特の文章、雰囲気。なぜこんなに春樹っぽさが出るのか考えてみた。

まず指示語が多いような気がする。「それ」「その」「そういった」…とは、何を指しているか。国語の問題が作りやすそうな。(でも答えるのは難しい)

あと、どことなく翻訳したような文章。

私の考えでは文系と言っても、国語が得意な人と英語が得意な人は相容れないと思っていて、私は国語が得意なので英語が得意な人の文章が苦手。国語の先生の言葉は理解できるけど、英語の先生の説明や質問は意味が分からないことがある。

ずっと前、大学の国語系の学部で英語の授業があった時、ある日先生が言ったことが意味不明で、クラス中がポカーンとしたことがあって、でも先生は「なぜ分からないの」という態度でイライラしていたことがある。

おそらく逆もある。

(そして英語が得意な人は国語ではなく数学ができる)

こんなイメージがあるからか、私は洋画の字幕が日本語として破綻しているようで苦手。

それはともかく、村上春樹は翻訳することが好きなようだし、翻訳されたような文章になるのも特徴ではないか。

もちろん、「僕」が主人公であることや、音楽、食べ物、女、死…といったテーマは彼の作品によくでてくるのだろうし、これが一番の特徴なのかもしれない。

女の子は、ヤンデレ率が高いような。

話の展開的には、主要人物がほぼ誰も死ななくてとりあえずホッとした。ノルウェイの森では身近な人物の死を突然突きつけられたので、この作品でももしや…と構えていたけれど。

群像劇と言ったら良いのか、大学生が感じる「倦怠感」「どこへ向かったら良いか分からない」「自分は何者か」といったような悩みや迷いを感じる。ノルウェイの森や、漫画のハチミツとクローバーを読んだ時も同じ。

どの作品もそうなのか知らないけれど、「僕」やその周りの人物は出来事に対して動じない。飄々としていて、掴みどころがない。会話も全然嚙み合っていないように見えるのになぜか成立している。

鼠は一体なんだったのか、女の子はどうなったのか、レコード屋の女の子に何が起こったのか(この女の子が鼠の子と同一人物?)、など文中では明かされず、行間でいつの間にか出来事が起こっている。

全体的に理解はできていないけれど、面白かった描写はある。ラジオのDJのしゃっくりが「ムッ」と表記されていたり、昔の同級生に何とか繋がる為に現代ならストーカーレベルの探し方をしたり、鼠が焼きたてのホットケーキにコーラ1瓶をかけて食べたりとか。

レコード屋の女の子の「4本の指が気持良さそうに並んでいた」という描写は、単体の生き物のようで心底不快になったけれど。

今の若者は、古くてレトロなものが逆に目新しいとレコードを買ったりするけれど、70年代はサブスクなどもちろん存在していないしレコードが最新だった…と考えるとタイムスリップしたような不思議な気分になり、読書とは何てお得な趣味なんだろうと思う。

僕の実家のある街、海と山に囲まれていて、山手には歴史のあるホテルが建っている…なんか神戸みたいだなと思ったら、本当にそうなんだ。

何も起こらなさそうで何か起きていて、やっぱり何も起こらない…みたいな話だった。

意外に架空のハートフィールドが気になってしまった。

☆3.5点ぐらい。

20220707

ものを書くヒントには

ものを書くヒントにはなった。内容は派手なセクシーンーンはないが恵まれた生活をしているお坊ちゃん大学生の遊びが中心、ひけらかす西洋文化の知識、若者向きの書籍としておこう。中年にはノスタジックな作品かも。風の歌を聴けのタイトルから期待したが残念、今後は試し読みしてから購入する。