感情タグBEST3

Posted by ブクログ

太平洋戦争が終わって、今年で70年を迎えました。終戦時の指導者達は40歳以上とすると、ほぼお亡くなりになり、兵士として戦争に参加した最年少の方々が20歳程度とすると、現在ご存命として90歳程度。生きた証言を得られるのはもうあとわずかです。

私の祖父は技術者として参加していましたが、5年ほど前に亡くなりました。今から思うともっと戦争の話を聞いておけば良かったと後悔しています。

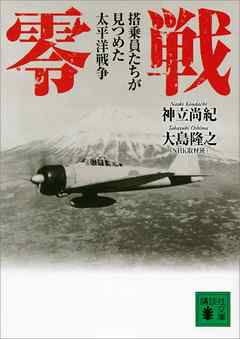

この本は、ずっと興味を持っていた「零戦」という日本の生んだ最高傑作である戦闘機を軸に、太平洋戦争を見た本で、多くの生き残りの証言が散りばめられていた、読み応えのある本でした。

また、この本の特徴として、ゼロ戦が参加した全ての戦闘について、どのように活躍したかが記載されています。

特攻隊は戦後生まれの私にとっては、無謀な戦法のように思っていましたが、ゼロ戦が米国製新戦闘機(F6F)に空戦で太刀打ちできなくなったこと等を考慮すると、最後に日本の意地を見せた戦法であったと感じました。

特に、相手に与えた成果は、実際の戦績もさることながら、精神的にも効果があったようですね。精神面については今まで聞いていましたが、互角な戦いができなくなっていた、ガダルカナルの戦い以降において、素晴らしい成果を挙げていた事実をこの本で知ることができて良かったです。

以下は気になったポイントです。

・中国とは昭和16年12月9日に蒋介石、国民政府が日本に宣戦布告をするまでは、日中双方は「事変」という体裁をとった。昭和3年に締結された「パリ不戦条約」に署名していた日本は、国際的孤立を避けたかったこと、「戦争」となると、第三国には国際法上の中立義務が生じるため、外国の援助なしには戦闘継続できない蒋介石政権にとって不利なることも一因(p24)

・ゼロ戦の名前が国民に公表されるのは、デビューから4年以上後、米軍のB29による日本本土爆撃が始まった昭和19年11月12日から(p42)

・重慶に60キロ爆弾一発落とすのに、諸経費計算すると、約千円、相手は飛行場の穴を埋めるのに50銭(労賃)、2000対1の消耗戦である(p47)

・海軍の搭乗員になるには3つのコースあり、1)最難関と言われた海軍兵学校に入り、飛行学生、2)少年航空兵を養成する予科練習生(予科練)、3)一般水兵からの選抜(p60)

・特に優秀な搭乗員が集まったのが、横須賀海軍航空隊(p61)

・特務士官とは、海軍兵学校出身者が卒業と同時に士官となるのとは異なり、一定の年数、経験を経てから任命される、たたき上げ士官のこと(p69)

・海軍兵学校では、卒業直後に練習艦隊にて、遠洋航海にでるのが通例であった、昭和14年までは、欧米・オーストラリア等に行くチャンスがあった(p80)

・記録として、未帰還・行方不明・自爆、があるが、自爆認定には、准士官以上の「現認証明書」が必要であり、下士官の列機が確認していても認められない(p98)

・真珠湾の夜明けをみた搭乗員は合計、777名、終戦までに8割が戦死、生きて終戦を迎えたのは、約150名、戦後70年で存命なのは、数名(p100)

・開戦以来4か月、三空、台南空に当初あった100機近いゼロ戦は、60機たらずとなったが、その数で、広大な東南アジアの制空権を完全に掌握していた。損失は殆どが、対空砲火によるもの(p107)

・珊瑚海海戦と呼ばれる、史上初の、空母体空母の戦いで、第5航空戦隊の空母「翔鶴」「瑞鶴」は、レキシントン、ヨークタウン空母と対戦。レキシントンを撃沈、ヨークタウンにも損傷、米軍飛行機69機消失させたが、日本川の被害も大きかった(p116)

・ミッドウェー海戦では、日本側は主力空母4隻、重巡洋艦「三隈」が沈没、母艦搭載の全機285機を失った、米国側は、ヨークタウン沈没、駆逐艦1隻沈没、飛行機150機の損失。但し、熟練搭乗員の多くは難を逃れていた。米国側の搭乗員戦死者は日本の2倍の210名(p128、145)

・ガダルカナルまでは、対空戦力は数の上では日本の方が上であったが、搭乗員の不足は深刻で交代要員がいなかった。しかし撤収作戦のみは大成功、1万2千人以上た撤収できた(p221、242)

・南太平洋海戦(昭和17年10月26日)が、日本海軍の機動部隊が米海軍と互角以上にわたりあった最後の海戦であった、11月1日付で海軍制度が大きく変更。下士官兵(兵曹まで)や部隊名等(p235)

・ラバウルでの「い」号作戦において、山本五十六長官は陣頭指揮にあったった。参謀長(宇垣纏)以下、司令部幕僚を殆ど率いて、4月3日に進出した。明治5年に海軍省が創設されて以来、艦隊最高指揮官が司令部を前線の陸上基地においたのは初めて(p250)

・日露戦争を間近に控えて明治34年(1901)、横須賀・呉・佐世保に続く、4番目の海軍鎮守府として、舞鶴に設置された(p282)

・第一航空艦隊は、グラマンF6Fの前に壊滅して、昭和19年7-8月にかけて、サイパン、テニアン、グアムのマリアナ諸島を失った、これでB29の行動圏内に日本の都市は入った。硫黄島を失うことで、戦闘機の行動半径内に入った(p308、338)

・昭和18年10月6日、ウェークにいた252空ゼロ戦隊(26機)で、支那事変以来のベテラン搭乗員を含む精鋭で戦ったが、全滅(19名戦死)して、無敵ゼロ戦の神話が終わった(p326)

・昭和19年2月17日に、トラックが大空襲を受けて、壊滅的な打撃を受けることで、人間魚雷の着想が見直された(p340)

・昭和19年10月24-25日、フィリピン沖海戦、日本海軍の残存兵力のほとんど注ぎ込んだが壊滅、10月20日には特攻隊命名式(p349)

・昭和20年3月19日、343空の紫電、紫電改の54機が初めて出撃、14機の損失と引き換えに、敵機52機の成果をあげたが、呉軍港は壊滅的打撃を受けた(p389)

・沖縄作戦で失われた特攻機は、海軍983機、陸軍932機、特攻による戦果は、米側記録によれば、海軍だけで、艦艇24隻撃沈、174隻撃破、戦死4097名、負傷者4824名、これはガダルカナル戦以降のいかなる航空作戦よりも大きな成果であった(p397)

・海軍軍令部が支那方面艦隊を除く全部隊に一切の戦闘行動を禁じたのは、8月19日、戦闘禁止の刻限は、22日午前零時(p405)

・皇統を維持するための密命が、8月19日に下されていた。源田実からその任務の解除が正式にされたのは、昭和56年1月(戦後36年目)であった(p409)

・米軍が進駐してきた時、日本海軍には、ゼロ戦1166機を始めとして、合計1709機と、搭乗員約3700人が残存していた、戦死した搭乗員は、特攻戦死者を含めて約4330名(p410)

・ラバウルで活躍した204空の零戦搭乗員は、75%が戦士しているのに対して、「十死零生」の特攻専門部隊である205空の搭乗員戦死者は、34%である(p441)

・昭和14年4月1日、戦闘機の空戦は、編隊協同空戦を基本として、単独戦果を認めない。日本海軍では「エース「などの称号を用いないことが決まる(年表)

・昭和15年9月13日、ゼロ戦は一方的戦果でデビューを飾る(年表)

・昭和17年6月5日、不時着したほぼ無傷のゼロ戦が敵の手に渡り、神秘のベールが剥がされていく(年表)

・昭和17年10月26日、南太平洋海戦、互角に戦った最後の海戦(年表)

・昭和18年10月6日、グラマンF6F初登場、零戦全機壊滅(相手は6機撃墜)し、零戦神話に終止符(年表)

・昭和20年4月7日、硫黄島飛行場から戦闘機が随伴、防空戦闘機の動きが著しく制約される(年表)

2015年8月30日作成