感情タグBEST3

Posted by ブクログ

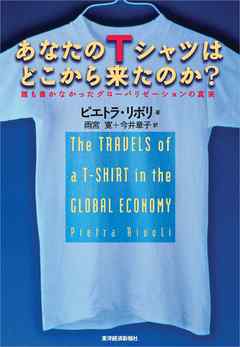

本書は、グローバル化する社会を、Tシャツの一生を追うことでわかりやすく可視化したユニークな物語だ。

グローバル化、とくに市場万能主義が世界にひろまることで、貧困がさらに拡大するという見方がある。反対に、市場拡大・自由貿易こそが世界を貧困から救うのだという見解もあるだろう。しかし、著者が実際にTシャツの一生を追うことで目にしたものは、どちらの主張とも違っていた。

Tシャツの一生は、いまだに市場原理ではなく、政府による規制や介入・保護などによって決められていた。ほんとうの意味でTシャツが市場と出会うのは、古着としてアフリカに入ってからだ。世界を貧困から救うには、グローバル化する市場経済をどーこーというより先に、発展途上国の人たちの識字率を上げ、政治を立て直すことのほうが重要だという結論に、著者は到達する。

自由貿易を世界中に押しつけて廻っているアメリカが、必死に自国の繊維産業を保護している姿が描かれる。にもかかわらず、繊維業界は虫の息だ。アメリカの保護主義政策は自国の労働者を守ることはできなかったが、まわりまわって発展途上国の経済のためにはかえってプラスとなっている側面もあったりして……。黒か白かで語られることの多い「グローバル化」について、じっくりと地に足をつけて見直すために、「物語」という形式が非常に大きい効果を上げている。

個人的な話をすれば、アメリカのヘビーウェイトTシャツが大好きで、10枚単位で注文するくらいだ。「フルーツ・オブ・ザ・ルーム」「ジャージーズ」「ユナイテッド・スポーツ」「アンヴィル」……最近は「GILDAN」(これはカナダメーカーだが)がお気に入り。これらのTシャツのほとんどがアメリカ産綿100%で、ホンジュラスやニカラグアやメキシコでつくられている理由が、アメリカの保護主義にあるとわかってたいそうおもしろかった。

グローバル化する経済が、世界にどのような影響を与えているのか。そしてグローバル化の意味するものは、いったいなんなのか? わかりやすくて、爽快な読み心地の、じつに優れた論考だと思う。

Posted by ブクログ

一枚のTシャツがどこで生まれ,どこで一生を終えるかを追うことによって,グローバル化の現実を描き出した著作。中国産のTシャツの原料である綿花は,実は大半がアメリカのテキサス産であった。そして,アメリカで着古されたTシャツは日本やアフリカの古着市場に送られ,そこで一生を終えているのであった。

市場経済を「正しい」社会システムと考える著者による本であることをある程度割り引いて考える必要があるが,グローバル化によって貧窮する人びとが生じるのは,市場原理によってではなく,市場競争から除外され,市場に参加することが政治的に抑えられているせいであるという指摘は説得力がある。中国製品が安いのは,市場原理によって安価な労働力が買いたたかれているのではなく,政治的に抑圧された農民が国家によって不当に安価で働かされているからである。一方,アメリカの繊維産業のように,政治的な影響力を強く持つ人びとは,グローバル化や市場開放の影響を巧みに避けることによって利益を得ている。このように考えると,健全な市場原理が世界全体に浸透すれば,たしかにみながハッピーになる世の中が来るかのように思えてくる。

健全な市場原理が世界全体に行きわたるということはほとんど期待できないということだ。市場原理を浸透させようとすればしただけ,市場を回避しようとする人びとが現れ,そこで利益や幸福の不公正な分配が生じるだろう。そうであれば,健全な市場原理の浸透を目指すことは逆説的に利益の不均衡を生み出すのだと考えられないだろうか。まさに,ポランニーのいう二重運動である。

著者のバランスのとれた現状分析が心地よい。物事の両面をしっかりと見ることの大切さを教えてくれる。

Posted by ブクログ

Tシャツの一生は、原材料はどこで産まれ、どこで加工され、どこで仕上げられ、どの市場へ、最終的にはどこで一生を終えるのか。長い長い旅だ。ものすごく多くの複雑怪奇な政治的思惑がべっとり絡んでいることに衝撃を受けた。「底辺への競争」は悪なのか、保護主義政策はやめるべきか。いろいろ考えさせられる。全体を通して思ったことは、一度生まれた流れは止めることはできないのではないか、一時的に止めることができても、形を変え、角度を変え再びやってくる、そんな印象を受けた。コスト云々でなく、絶えず、柔軟に変化し市場に対応できる者だけが生き残ることができるのであるから、生きている間は落ち着くことはできないものかもしれないと感じた。ビジネスは信頼関係の上に成り立っているというのも改めて思い起こさせられたし、これからの世の中で大事なキーワードのひとつになる気がする。そして、中国恐るべしというのはものすごく感じたし、中国の優位性はまだまだ続くだろうし、底辺への競争には負ける日が来ないのでないか。それ故に数年前にあったチャイナフリーの運動や、トヨタ危機なんかもアメリカ人の特性というか、危機感というか同情意識が過剰に作用した結果なのかもしれないなと思った。

Posted by ブクログ

面白かった。

しかし、アフリカというと子供の頃ご飯を残すと言われていた、食べられずに死んでいく、というフレーズ。

終わった話なのかどうか、無知なのは残酷だと思いつつも興味を持てない。

結局、変われる者だけが生き残れるのは間違いない、のか。

Posted by ブクログ

主人公が中国の工場で製造された一枚6ドルのTシャツの、経済ドキュメンタリ。

米テキサス州産の綿で、綿作りのように単純な川上産業が高度なサービス業中心の米国経済で繁栄し続けているのはなぜか。

筆者は歴史をひもとき、米政府の補助金制度、つまり200年以上にわたり発達してきた綿の生産・販売におけるリスクを緩和する政策が競争優位に影響していると分析する。

そして綿は遠く海を隔てた中国・上海で糸に紡がれ、布に織られ、Tシャツに縫い上げられる。18世紀に産業が興って以来、繊維・衣料品生産の単純労働は低賃金、長時間労働、粗末な労働環境に耐えて働く労働者が担ってきた。中国は労働者の移動を制限する戸籍制度の下で、従順な労働者を尽きることなく供給している。豊富な労働力と低い人件費により、現在、中国は世界の繊維・衣料品産業に君臨している。もちろん今後人件費は高まるだろう。

調べていくうちに、米国の綿産業保護のための助成金がアフリカの最貧国のGDPを上回っていること、米国綿をめぐる権益がテロ組織に対抗するための重要な外交カードとして使われてきたことが分かる。

ところが同時に、これまで筆者が抱いてきたグローバリゼーションについての自身の考えを疑い始めることになる。なぜなら自由経済は実は「自由」ではなく、かたくななまでに自由市場主義を標榜する国々ですら、実は保護的規制によって国内産業を救済していること、またいわゆるグローバリゼーションの「被害者たち」が実は「最大の受益者」であることに気付かされたからである。

アメリカの国内繊維産業の保護政策は結果的に最貧国の産業発展を助けていて、最近の自由主義経済の名の下で中国から輸出される安い大量の衣類は、実は最貧国の繊維業界をつぶし、失業者をたくさん生んでいる事実に筆者は直面する。

よく経済メカニズムをダーウィンの進化論の世界になぞられるが、「人工的介入」は一見不自然そうで不自然ではない。市場の力には市場から保護されたいという需要に見合う「2重運動」がある。

グローバリゼーションをめぐる議論が市場経済の競争原理の「功罪」にとどまっている中、筆者はTシャツの運命が市場原理だけでなく、むしろ「権力と政治」によって決まっていくことを発見するのである。

Posted by ブクログ

Tシャツというどこの国にでもある商品からグローバル経済を見たという本。

まず、取材がしっかり頑張りましたという印象を読後に覚えます。

アメリカ基準のグローバル経済は、アメリカの政策に左右されすぎではないか?と思ったり、中国が肥大化しすぎではないかと思ったりしました。

これは、ひとつに、繊維産業が労働力集約型なので、技術集約型ならあんまり起こらなかったことが原因でしょう。

そのためか、アメリカには高度な製造業の集積は残っていません。

それに、「底辺への競争」とも言うべき、低賃金、低コスト国家へのシフトがもたらした結果でもあります。

日本語訳のために本の末尾に参考文献の記述が全く無かったこととアメリカンアパレルというアメリカでカラーデザインを武器にしている企業が頑張っているということ(ちょっと本書の主旨と外れますが)という記述が無かったことが少し残念な気がします。

Posted by ブクログ

この本を初めて本屋で見た時は、「どうせそこらの運動家が書いた反グローバリズムの本でしょ〜。」と触れもしませんでした。

今回、ふと手に取りイントロを読んで面白いと感じ読み始めました。

本書は今日の世界経済の現状をTシャツというありふれたプロダクトを題材に語る物語です。あくまで学術書ではありません。ただ、その内容は一読に値するものであるのは確かです。

何よりも、自由貿易や保護貿易、反グローバリゼーションなどの主義主張に捉われることなく客観的に世界経済を描いている点は考えるところの多いものかと思います。物事の両面性や多様性を考えることなく単純化された議論を行う某ロックバンドのボーカルが推薦する経済学先生の本と比べたらお金を出すかいもあると思います。

この本を読んで再認識したことは、自由貿易や保護貿易、グローバリゼーションの議論において純粋に経済学の理論だけでは議論ができないということです。それはWTOの協定を純粋に法学の議論だけで考えることができないのと同じであり、政治や経済、法学など様々な要因が複雑に絡み合ったものという事です。このような状況というのは全ての事象に言えることでしょう。今日の様々なイシューに対して学問的見地から取り組んでいく者にとってより客観的、多角的な視点はより重要なものとなってきます。物事の一面のみに捉われていてはいけません。そんな事を考えさせてくれる良書です。

Posted by ブクログ

アメリカの綿産業は政治的な政策で手厚く守られている。そのテキサスで生産された綿は中国に渡り中国の国営企業でTシャツに織られ、世界中に輸出されている。

自由貿易とは程遠い構図が明らかとなる一方で、古着産業は明確な自由貿易であった。

なるほど。

Posted by ブクログ

Tシャツは、アメリカで生産された綿が中国で加工されてアメリカに輸出される。

価格、生産は自由競争よりも政治による規制で決まる。

アフリカなどの弱者は、政治的なチカラをつける必要がある。

Posted by ブクログ

この本はアメリカの大学教授が

Tシャツを綿が生えているところから

売られ、古着となってその後までを

追い、分析し、まとめた一冊です。

ただ、何も考えずにMade in Chinaの服を着ていたり

するのってどうなんだろうなぁって

考えさせられた一冊です。

やばい経済学といい、まっとうな経済学といい

こういった興味を持たせる経済の本というのは

アメリカで生まれている事が多いような印象を受けます。

色々思った事はあるのですが

気になった点を一つだけ。

アメリカで古着となったTシャツは分類され

開発途上国で再度利用されます。

通常の衣服としてだったり、雑巾として

だったり用途は様々ですが、再利用されます。

これに関して、どこかの学者の人(筆者ではない)が

先進国の人のごみ箱の役割を開発途上国が

担うなんてゆるされるべきではない。とか

言っていたのですが、それってどうもナンセンスじゃないのかなぁと

思ってしまいました。

実際、物が余っていて、それが自分の視点でよくないものであろうと

欲しい人がいるのであれば、売るなりあげるなり

する事に全く問題はないと思うんですね。

じゃあ、どうすればよいのかっていうところまでは

その本では言及していなかったのですが。

もし、言っていなかったとしたら、非建設的だなと思います。

欠点を指摘するのは簡単だからこそ

その次のステップを見せられるような人になりたいですね。

この本は結構重くて、読むのが大変でした。

政治の話とかが結構出てくるから

読み解くのが大変だったのかもしれないですね。