感情タグBEST3

Posted by ブクログ

木下昌輝さんの作品にはじめて触れたのは、

『戦国十二刻 終わりのとき』。

「時代ものを書かれる方で、

今、おススメの作家さんはいませんか?」

と伺った折、

日本橋のタロー書房さんに教えていただきました。

木下作品でよく語られるのが、

その視点の斬新さ。

私も夢中になり、あれよ、あれよという間に

現在刊行されていらっしゃる8割を読破。

なかでも、繰り返し読んでいるのが

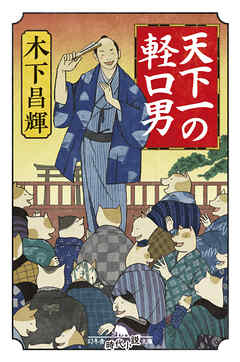

「天下一の軽口男」。

江戸中期、庶民のあいだに落語を広めて行った

米沢彦八の一代記がつづられています。

大阪の本屋と問屋が選んだ

ほんまに読んで欲しい本

「大阪ほんま本大賞」(2019年)受賞作。

当時、お座敷に呼ばれるかたちで発展していった江戸、

神社を中心に、ストリート・パフォーマンスとして発展していった大阪。

東西の落語の発展のすがたを、

楽しみながら学ぶことができる1冊です。

大阪出身の彦八が、若き日、江戸で学び、

ある一件を機に、帰郷して拓いて行った道。

愉快な表紙とは裏腹に、

その壮絶な一生に惹きこまれます。

連載後、

大幅に加筆修正されるケースが多い木下さん。

文庫版では連載時との変化も楽しみのひとつですが、さらに、本作の舞台化の折、

主演された落語界と縁の深い駿河太郎さんとの

対談原稿も収録。

ひとつぶで三度おいしい? 大好きな作品です。

Posted by ブクログ

落語の小咄から始まり、出会い・別れ・笑いに感情のジェットコースターを堪能できる時代小説。緻密に練られた構成。これはヤバい。

落語の原形を作った実在の天才だから驚く。

上方演芸の後継者の大阪人だけに独占させるにはもったいない名作。

本作が関東だけでなく、翻訳されて世界で支持されないかなぁ。村上春樹もいいけど、こういうのもいいと思うんだけどな。

・師匠と虎丸との感動的な別れから泣かせる。

・主人公が殺されかけた場面は笑いで切り抜けようとしたシーンは秀逸。

・そして最後の小咄に、悲しみを笑いに変え、未来を繋ぐという感動。

上方落語の祖の米沢彦八を主人公にした物語です。江戸と上方の落語の違いだけではなく、演ずる咄家によっての背景の違いもよく書かれています。話しの持って行き方、文体も読みやすく、引き込まれてしまいます。咄家の立身出世の物語かと思っていましたが、これは人生に負けた男の物語ではないかと、気がつきました。ところがそれなのに、とても精力的な生き方をしたのではないかと、共感を覚えてしまいます。お笑いの世界の裏側をしっかりと見せてもらう物語です。秀吉の時代のお伽衆から始まって、今の漫才師や落語家の多士多彩な芸の幅広さが、元には咄家にあることを知り、古典落語の世界を覗いてみたくなります。失敗談ともいえる人生ながら、この彦八の咄家としての一途な人生も、良いものだと読後感を覚えました。

Posted by ブクログ

笑けて、そして切なさも感じる物語であった。

主人公、米沢彦八が、人を笑わせることに対して誠実に向き合い、ときに人に騙されたりひどい目に逢いながらも、もがいてもがいてもがきぬく姿が描かれる。完全なる成功者の物語ではなく、彼もまた道半ばでこの世を去るのだが、それゆえに、人間味があり、物語が生き生きとしたものとして胸を揺さぶるのである。

挿入される笑い話も面白い。

Posted by ブクログ

上方落語の祖・米沢彦八を主人公に描いた小説。

江戸で裏切りや盗作騒動などで挫折を味わい、二度と辻噺はしないと大坂へ戻ってきた彦八が

たまたま足を踏み入れた生玉さんで舞台に上がり、人のいない客席を見ながら、「もし、ここに客が入れば、どんな光景がひろがるんやろか。」と想像し、再び辻噺をする決意をする場面では、応援したくなると同時にうるっときました。

頭も悪い、喧嘩も弱いのに問題ばかりおこす筋金入りのぼんくらやけど、老若男女どんな人をも区別せず全ての民を笑わせるために一生をなげうった彦八の姿には心動かされた。

安楽庵策伝の「わしはな、笑いで人を救いたいんや。日々の暮らしに疲れた民の顔に、ほんの一時かもしれへんけど、笑いという花を咲かせたい。そうすることで苦しみや痛みを、しばし忘れてもらうんや」という思いそのままに生きた人だったんだなぁ。

コロナがおさまり、生玉さんでの彦八まつりが復活したら是非行ってみたいし、上方落語がもっともっと繁盛したらいいなと思いました。

Posted by ブクログ

木下作品は3作目。気軽に購入したのでそこまで期待はしていなかったが、非常にテンポが良く、期待以上の面白さだった。

話は単純で、子供時代の彦八が天下一の御伽衆を目指し、江戸へ行って栄光の兆しと挫折、大阪での生涯の居場所を見つけ、晩年は後世代にどう残すかを自問する展開。これに二代目安楽庵策伝のエピソードが冒頭に加わる。

子供の頃の彦八を知っていると、大阪生魂神社で人々を笑わせることを使命と気づくシーンはジーンとくるものがあった。最後の後進のためにという部分は少し尻切れ蜻蛉な感じがするが、史実に基づくとすると仕方ない気はするし、彦八らしいとも思う。

笑いで金を稼ぐことすら考えられなかった時代があったということを改めて感じ、それを打破してきた武左衛門や彦八には畏敬の念を覚える。近年、M1などお笑いの賞レースが盛んになり、笑いに命をかける芸人が増えてきているが、お笑い=馬鹿な奴、社会の落ちこぼれというイメージが、それこそ歌舞伎や能と同じ専門家集団として見られてきているのは私は非常に良い傾向だと思う。

Posted by ブクログ

上方落語の元祖、米沢彦八が天下一の軽口男になるまでの一代記。

笑話の伝統、辻咄から座敷咄、物真似から仕方(ジェスチャー)の導入、そして咄小屋の設立まで、新しい文化が生まれ育つさまをイキイキと描写。

ストーリーに驚きの展開はないものの、現代につながる文化が発明される瞬間の物語は読んでいてワクワクさせられる。

Posted by ブクログ

上方落語の祖とも呼ばれる、米澤彦八をモデルとした小説。令和初の大阪ほんま本大賞受賞。

彦八の顕彰碑がある大阪の生國魂神社では毎年彦八まつりが開催される。

数少ない彦八の伝承噺と江戸時代の笑話から話をふくらませているのだが、これがなかなか読ませる話に仕上がっている。

お伽衆の笑い話から滑稽話の辻芸人、座敷芸としての落語、庶民のための常設小屋での落語、落語の変遷と熟成の過程に彦八の活躍を描くのである。

Posted by ブクログ

上方落語の始祖である ぼんくら男のお話でした。

人を笑わす その相手は誰かというのは

時代と共に変化していく。

笑いも 昔は 偉い人が占有していたんですね~~~

文化や 娯楽は 庶民が 加わる事によって

どんどん広がるのですよね。

笑を 商売に変える。

今では 当たり前に見えてる事も

最初は大変な苦労があったのですね。