感情タグBEST3

Posted by ブクログ

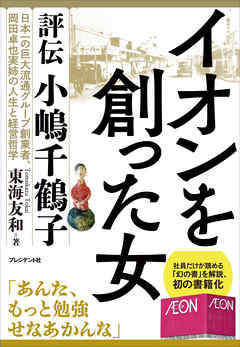

PMIを成功し続けてきたことが記載されている貴重な本だと思う。職人ではなくプロフェッショナルとして教育することの重要性、簡単そうで大変なことの片鱗を感じられる。

女性の社会進出が珍しい時代にこれらを達成し、仕組みとして作り上げた小嶋千鶴子は凄いとしか言い様がない。

Posted by ブクログ

1.

小嶋千鶴子にとって仕事とは?

将来成長するためには何が必要か?

2.小嶋千鶴子とは何者なのかということが記されています。今では全国でも名だたるスーパーの1つであるイオンの基盤となった岡田屋さらにその先のジャスコを裏で仕切っていた小嶋千鶴子という1人の女性の話です。

彼女は、両親から岡田屋を引き継ぎ、ジャスコへと繁盛させていきました。彼女は、「人への教育」を徹底し、人として善い社員を作ることを第一に考えていました。なぜここまで、人にこだわるのか。それは、会社の基盤となっているからです。人がいなければ金は生み出せないし、会社を存続できないということです。

そのためには、現場だけが努力するのではなく、マネジメントもしっかりと機能させていかなくてはなりません。現代ではマネジメントについて大きな問題を抱えている企業はたくさんあります。マネジメントとはどのようにあるべきなのか、「人への教育」を基礎として、どのようにやっていくべきかを教えてくれる1冊です。

3.仕事とは、社会への奉仕であり、見返りとして利益をもらう。というのがこの本を読んだ感想でした。ただ金を求めるのでは不正に走ります。そうではなく、社会にどれだけ貢献したのか、どれだけ自分が人として成長したのか、自分の成長を図るものではないかと思います。また、会社とは、社会機関の1つである。という言葉は印象的でした。会社にいることは地域にいるということ、つまり、地域に愛されなくてはならないということが重要だということです。

自分が成長するためにすべきことは「ビジョンを持つこと」彼女の言葉を借りるると、「あんた20年先何がしたいの?」と自分にという続けることです。ビジョンなき努力は無意味な作業になってしまいます。どんなことにも意味づけをしていかなくてはなりません。その意味付けを効果的にするものがビジョンなのだと改めてわかり、よかったです。

Posted by ブクログ

自己の能力拡張が未来を切り開く原動力なのだと再認識させられる一冊。仕事に関する能力拡張はもちろんだが、芸術、禅の話が綴られているあたりと人間的能力拡張の2面で成長することが、厚みのある人間になる基本方針なのだろう。

Posted by ブクログ

先祖代々受け継いだベースがあるとは言え、親をはやくに亡くし学業の道を諦めて継いだ岡田屋。

その学業の道を、小売業の先進化、社員の教育、組織のベースアップに変え日本一の流通グループイオンに結実させた。

イオンというと岡田卓也氏が真っ先に思い浮かぶが、姉の千鶴子氏という強力なバックアップがあったからなしえた企業経営であったのだろう。

人事に関する仕事をしているかたには、バイブルとなる名著である。

Posted by ブクログ

仕事に対しても、仕事相手に対しても「母」のように真摯に向き合い、愛情を注いだ生き方に感銘を受ける。

同時に、100歳を超えた小嶋さんが語る”善く生きるということ”にはとても考えさせられた。60歳で役員を引退し、70歳超まで相談役を務め、その後は陶芸にいそしみ美術館をひらくほど、芯の通った生き方だ。

そんな彼女が問う「あんた、私の歳まで生きたとしたらどうするの?」という問いかけは、とても深い。人生のなかで何かに没頭し結果を残すことが、生涯幸せだと思える生き方なのかもしれないと思った。

人生100年時代、彼女のように100年生きるとしたらどんな生き方をしようか。人生のグランドデザインを描いて生きようと、未来を見つめなおすきっかけになった良書。

Posted by ブクログ

ユニクロの柳井さんも本書を推薦していた。恥ずかしながら、本書を読むまでこの名経営者の名前すら知らなかった。面白かった。

小嶋は1977年、60歳にしてジャスコの役員を退任した。以前から役員の定年を60歳と決めていた小嶋はあっさりと未練なく実行した。このことは、役員がいつまでも役員として会社に残ることの前例をつくらないという意味を含んでいる。

小嶋は従業員をつかまえては、「君は自分の『教育』にどれだけお金と時間をつかっているのか?」「貯蓄はあるのか」そして「将来にむけてどのような準備をしているのか」をよく尋ねた。成功するかしないかは、何を選択し、限られた時間とお金をどう配分するか、まさにそれは知識と技術に他ならない、つまり心的態度なのである。

「低い基準で妥協するとのちのち体質が弱くなってくる。会社もそうだし個人ならなおさらである、厳しいぐらいでちょうど良い」

「人間は、すぐ安住してしまうという弱さを持っているのである。どうすれば自分を安定したところにおけるかを考えてしまう。ベテランといわれる人ほどその傾向が強い。自分が今まで身につけてきたものを絶対とする錯覚がある。狭い局面しか見られない。そのような”専門家”が企業の将来に禍根を残すことになる。企業は停滞期に入ってしまう。

それをもう一度、根本から壊して、新しい創業をしなければならない時期に来ているのではないか。

日本の国自体もまた、このような成熟した社会になって、もう一度新しい困難が起きているようである。それをどのように克服していくかは、私たち国民全員の課題だと思う」

ある日の朝、私が出社するとすぐ小嶋から電話がかかってきた。

「東海君、岡崎店のAさんの個人ファイルを持ってきてください」というのですぐに持ってかけつけると、小嶋はまず履歴書に目を通し、次に直近の自己申告書を読んだ。そこには、奥さんが病気で困っていること、治療をしているもののなかなか治らないこと、どこかに良い医者がいないか探していることなどが書かれていた。

それを読むとすぐジャスコ健康保険組合の嘱託医に電話をかけ、その病気について詳しく尋ね、専門医や病院の紹介を受けた。そこからさらに懇意にしている大学病院の教授に電話をかけ、その道の権威を紹介してもらっていた。

ほかにも子育ての悩み、年老いた親の面倒をみなければならないため転勤を希望する人など、本人だけでは解決できないことには親身に対応した。

さらに、「何か問題はないか」と尋ねられ、それについて考えているとき、その従業員は少なくともその間は当事者になると小嶋から教えてもらった。その答えによって相手の力量をも見る、いわば臨時の面接試験でもある。つい、気の利いたようなことを言おうものなら、すぐに気づかれ「あほか、あんた勉強が足らんな」と叱られてしまう。

「ジャスコは今日大組織になった。それは組織管理の知識・技術の教育に一歩先んじたからである。このことを忘れてはならない。この特長を失ってはならない。しかし、営業力強化のための知識・技術の革新に遅れをとったことは事実である。そして、今やその遅れを取り返すチャンスは来た。社員全体が、その必要を痛感しているからだ。今、人事は立ち上がって知識と技術の革新の先頭に立たなければならない。自ら知り、自ら研究し、自ら会得し、自ら教えうるようにしなければならない。そして組織管理と営業力のいずれも強くたくましく、人間尊重風土を併せ持つジャスコになること、それを80年代のわが社の姿にしなければならない。それは時至れば、国際社会に通用するジャスコになる道程である。まず我が国流通業界の名実ともにトップグループになろう。(中略)ジャスコは、最終的には、世界の流通業のトップグループになり、より多くの人に奉仕する道を目標としたい。今、切実な目標は、とりもなおさず営業力の強化だ。現実目標は、人事担当者が思想革新をして今の教育カリキュラムを見直し、少なくとも今年中に人事担当者全員がマーケティング技術、中でもマーケットリサーチの技術をマスターし、それを教えられるレベルになってほしいのである」

「打率三割は良いほうである。七割の失敗は当然である。本人が失敗を隠したり、一回の失敗で意気阻喪したりさせないことである」

「他社のどこでもやっているような二番煎じ案ではいずれ会社は衰退する。よく練った独自案こそが会社を成長させるカギである」

小嶋や岡田のなすことを観察すると、?人まねより先進性を尊ぶ、?経済性より優位性を考える、?コンセンサスよりインパクトの有無を考える、この三つを挙げることができる。

「人事政策を推進していく場合、まず注意してほしいのは、会社の中枢部に保守的な人間をおいてはならないということである。”保守”と”経験”は混同されやすい一面をもっているが、この二つは似て非なるもので、基本的には別個のものである」

「たえず勉強して知識や技術を身につけていく、そのことが自分を変え周りの人たちも変えていく」

「どんな仕事でも、仕事らしい仕事には、すべての人が賛成するわけではない。反対があればこそ仕事の意義がある。」

小嶋はあるとき、作家であり、僧侶でもあった今東光氏の次の言葉で自分の人生観が変わったと言っている。

「人間の半分の人が賛成して、半分の人が反対するようなことをするのが一番いい仕事だ」と。

「一番、処しにくいのは甘えのある人やな」

「働く人が変わっていくことにより、お店が変わり、お客様までが変わる。つまり、一人が自分自身を変えることで、組織が変わり、そして会社が変わる。自分たちの会社を、今後どうしていくかということは、自分自身をどうしていくかということと全く同一のことである。会社を発展させるためには、自分を発展・変革させなければならない。この事実が、人間と会社の面白さであり、組織の興味深いところである。人事を担当して、岡田屋からジャスコに至る50年の私の人生は、私自身をどのように変えていくかという自問自答の連続であった。言い換えれば、自分自身との戦いであった。」

Posted by ブクログ

本の前半は彼女の実績について。

これは彼女の凄さを裏付けるものなので、

そこを十分理解している人は2章から読むことをおすすめします。

「良いも悪いも関係なくたくさんのものを観る」

→記事たくさん読んで審美眼を磨く

「成功する人は必ず自分のビジョンを持っている」

→自分のビジョンを改め、デイペースの計画を立てる。そして定点観測。

→期限、スケジュール、予算、クリアすべき課題から「自己満足基準」を決める。成功と失敗の基準を決めておく。

「表に出す」

→共有して周りの助けや応援を得る

「止まると濁る・長いと腐る」

→当事者としても、マネジメントする側としても忘れない。

Posted by ブクログ

イオンの基礎を築いた、きょうだい、小嶋千鶴子氏と岡田卓也氏。この本では姉、千鶴子の経営観について書かれています。

著者はイオン草創期にこのきょうだいに仕えた東海氏。

イオンの商売のDNAが語られます。

イオンの基礎は主に人事を担当した小嶋千鶴子氏と主に営業や経営戦略を担当した岡田卓也氏のコンビによって築かれました。しかし、その担当範囲は決まったものではなく、片方が先行すればもう片方がすっと後方に立つ、というような変幻自在のものだった、と述懐されます。

ビジネス書としてはもう一練りしていただければ…とも思いましたがこのきょうだいは端的な指示を出すことはしましたがその説明はほとんどなかったそう。体系だった解説は難しそうです。

小嶋千鶴子氏の残した、人事政策覚書だけでも一読の価値あり。

終戦後から高度成長期、バブルまで、時代に乗ったところはあると思いますがすべての小売業が時流に乗れたわけではありません。常に他社より半歩先をゆく先見の明がイオンをここまで導いた、と言えそうです。

Posted by ブクログ

イオンを育て上げた小嶋千鶴子さんの成功哲学が詰まった一冊。

組織における人材教育の重要性が繰り返し説かれている。

会社は発展し続けなければならないという前提の価値観が少し引っかかった。

Posted by ブクログ

●自分の教育にいくら時間と金をつかっているか、貯蓄はあるか、将来に向けてどんな準備をしているのか

●よき師をもて。師弟の縁は教わる側が選べば良い。師から選んでもらう「上から」の関係ではない。師と決めたら、徹底して自分の解釈をする

●「問題あらへんか」1現場の意識・関心を探る2従業員の現状を把握する3当事者意識を持たせる「問題ないことはない。君は問題意識がない!」

Posted by ブクログ

イオンの実質的な創業者小嶋千鶴子。何と両親を20歳の時に無くしてしまう。弟卓也10歳。弟が成人するまで会社のかじ取りをする。

人が組織を作るとの考えの元、一貫して人材教育に力を注ぐ。

・問題が有ると、その人間の入社からの教育履歴をレビュー。必要な手を打っていくとはすごい。

・問題あらへんか?の質問にこめられた深い意味。

下手な対応は出来ないから、必死に仕事をする。

・打率3割はいいほうという割り切り。

・敗者・傍観者から当事者に変える事が大事。

・安定・保守志向は衰退につながる。エネルギッシュなリーダーが必要。

Posted by ブクログ

イオングループ名誉会長 岡田卓也の姉である小嶋千鶴子さんの伝記です。

著者は人事教育部で小嶋の下で働いていて、その時の体験と小嶋さんの著者を参考に作成したそうです。

内容は、小嶋さんの経営や人事に関する哲学と業績を紹介しています。

企業が存続するためには常に革新を起こし、変化し続けることが必要です。そして革新を起こすためにはそのためには創造性のある人間を重要なポジションにつけること、人材教育に大きなコストをかけることが必要であるという理念のもと、さまざまな改革を実践しています。

変化が大事、企業は人であるという理念は新しいものではないですが、実践することは非常に困難だと思います。

小嶋さんはそれを徹底的に実践する、情熱と行動力と信念を持ち合わせている偉大な方なのだろうと感じました。

組織でビジネスをするために普遍的な物が詰まっていて、1つのバイブルたり得る貴重な一冊でした。

Posted by ブクログ

読み応えのある良書。本書は、小島氏をおそらく師として仰ぎ、一挙一動を見守った弟子の東海氏によって解釈した内容がまとめられている。10年先、20年先をイメージし、それを具現化するために日々鍛錬を積み重ねていった彼女の力強い生きざまは、圧巻である。

以下、本書より抜粋。

「小島は従業員をつかまえては、「君は自分の『教育』にどれだけお金と時間をつかっているのか?」「貯蓄はあるのか」、そして「将来にむけてどのような準備をしているか」をよく尋ねた。成功するかしないかは、何を選択し、限られた時間とお金をどう配分するか、まさにそれは知識と技術に他ならない、つまり身体的態度なのである。」

「言うなれば、知的資産の獲得であり、それゆえにその後の収入を得ることができました。私の収入は同族だから得られた収入ではなく激しい努力で得られた技術に対する報酬であったと思っています。(中略)潜在能力を生かすには、時間と資本を正しく有効に使うことが必要であり、中でも教育投資にどれだけの時間と費用を回すかによって、将来が決まります。教育は、最高の投資です。成功を手に入した人は終始学び続けた人だということを忘れてはなりません。」

「止まると濁る・長いと腐る-自分の仕事を甘くしながら、他の人には自分はかけがえのない存在であるがごとく振る舞うのである。情報を独占し、自己の行動や予定を開陳せず、他からの干渉を寄せ付けなくする。そしていつも自分の仕事の「大変さ」「重要さ」を強調する。いわゆるベテランと称される人である。

ジャスコ時代、同一職務三年、同一地区や店に五年の人は、長期滞留者リストとして挙げ、転勤または職務変更を実施した。せっかく慣れたのにとか、ベテランだったのにという反対の声もたしかにあがったが、そのリスクよりも、組織に風を入れ、水を替え、本人に新しい刺激を与えることを小島は選び実践した。そのほうが長期的、育成的に見て、良しとしたからである。」

「トップの好みの人間だけ近づけてはならない。トップがほめたたえた人間も同様である。秘書などは若手の有能な人物を選定して、錬成の場としてローテーションすべきである。」

「肯定的な価値観をもち、親切で熱心な上司であれば、本院は働く喜びを覚え、協働の喜びを得、目標を達成しようと努力する人間に成長する。半面、否定的な人生観をもち意地悪で怠け者の上司であれば、彼は将来に失望を覚え仕事の喜びを知る間もなく、会社を去るかもしれないし、場合によっては同様の人物になりかねない。」

Posted by ブクログ

早くに親を亡くし弟妹達を育てながら自身はジャスコの社長として腕を奮う。小嶋さんの信念を感じる一冊でした。仕事に慣れてくると忘れがちな大事な信条となる教えがたくさん詰まった本。これを実践されてた小嶋さんは無敵だったんだろうな。

何回も読み直したい一冊です。

Posted by ブクログ

日本最大の流通グループになったイオン。イオンの創始者岡田卓也氏の姉千鶴子氏は、両親・姉の死去で、23歳でイオンの前身・岡田屋呉服店(創業1758年)の社長となった(1939年)。婚約者もいたが結婚を延期しての就任、一人身で、戦中・戦後の混乱期を乗り切った。その後、1954年、10歳年下の弟、まだ早稲田大学在学中の岡田卓也を社長にし、結婚(23歳で婚約していた画家と)を期に完全にしりぞき、住居も四日市から大阪住吉に移し「本屋」を開店。

1959年、請われて、ジャスコを率いる岡田を支えるブレーンととして復帰。当時の流通業としては先駆的に大卒社員の定期採用、女子社員の戦力化、パートタイマーの積極的雇用、高卒社員を対象に小売業初の企業内大学を発足。連邦制経営めざし、企業の合併・統合をとおしての企業理念・行動規範を作成、制度・規定を整備。ジャスコ厚生年金基金を設立、ジャスコ大学の設立、商品試験室・経営監査室設置、東証・大証・名証への上場まで実現。今から約50年も前、「経営人事」「戦略人事」を掲げ、管理部門、特に人事・組織経営の専門家として、「人事のレジェンド」、「影の実力者」と称された。

「上げに儲けるな、下げに儲けよ(浮利を追わず堅実に)」「見えざる資産(知識、技術、人脈)の蓄積をせよ」「店舗は人材育成の錬成の場」「個人の意思をベースにした仕事(主体的)には感激がある」「仕事が人を創る」「(大切なのは)情報の共有、目的の共有、結果の共有」「不満の本質を見極めよ」等、いくつか名言を残している。

「私が全国行脚し、志を同じくする小売業の経営者たちの提携交渉に注力できたのも、千鶴子がジャスコの内部固めを一手に引き受けてくれたおかげ。時には悪者となり、社員に厳しかった。『あんた会社を潰す気か』と雷を落とされた幹部は多い。ジャスコの精神的な支柱だった」(岡田卓也「小売業の繁栄は平和の象徴」)。

60歳で自ら定めた規定にそって取締役を退任し常勤監査役に、65歳で監査役も退任。

ライフコーポレーションの清水信次会長や、セブンイレブンの鈴木敏文前会長、渥美俊一氏や商業界の倉本長治氏からも一目も二目を置かれていたという小嶋千鶴子氏。本書は、小嶋氏のもとで働いていた著者が、イオンの社員だけが読めるという「あしあと」(小嶋氏が81歳の時発刊)も抜粋、エピソードを交え、経営哲学・人事哲学を紹介。小嶋千鶴子は1916年生まれ、今年103歳になるが、四日市に住み、今でも「エコノミスト」を購読されており健在とのこと。

「経営とは人事のこと。これまで読んだ中で最高の人事本。この本全社員に配りたいくらい」(ファーストリテイリング・柳井正会長)。柳井氏は、大学卒業し、ジャスコに就職したが、その時の面接官は小嶋氏だったとのこと。

Posted by ブクログ

わたしは勉強をするとき「スキル」を学ぶよりも「先人の足跡」から学ぶのが好きだ。この本はまさしく後者にあたる。

「人はどんなときによく働くのか。愉快なときに働くのである。人間は、人から認められたとき愉快になるのである」

Posted by ブクログ

デジタル化がいくら進もうとも、普遍の人事戦略は存在する、そんな印象を受けた。

人間味のある部分、システマチックに動かす部分、この両輪を上手く回すことが組織では必要だと思う。

Posted by ブクログ

経営人事で巨大小売企業イオンを作った、小嶋千鶴子氏の金言が詰まった一冊。自分の血肉にしたい考え方もいくつかありメモ。

ただ、エッセンスは豊富ながらあまり深掘りはされておらず星3つの評価。

企業の成長ステージごとに顕在化される課題に、1つ1つ向き合い、学び、解決した40年間だったんだなと思った。ただ、その解決の過程を、ストーリーとしてもっと知りたかった。それぞれの打ち手が当時は斬新だったのはよくわかるが、実現にあたっては必ず困難があったはずで、それをどう考え乗り越えてきたのかを知りたかった。

エッセンスは豊富なので、自分の組織に課題を感じ、それと当てはめながら読める人には非常にタメになると思う。

Posted by ブクログ

イオンの実質的創業者小嶋千鶴子の評伝。親、姉を早くに亡くし岡田屋を20歳そこそこで継ぎ社長に。その後弟の岡田卓也に継ぐまで社長を勤める。社長退任後もジャスコの経営に関与し、弟とともに現イオンの母体をつくった。

その経営スタイルは清廉潔白、正しいことを追求することの徹底。従業員に倫理観を求めつつ、当事者意識をもって仕事をしてもらうことに努めたと言える。

やや宗教めいてはいるけれど、大きくなる企業は必要な要素で従業員が信じて着いてこれるものでなければならないし、誇りを持てる仕事でなければならない。だからブラック企業ではダメとい経営者小嶋の薫陶を得た著者は考えている。

それはどこか京セラの稲盛和夫に似ているかもしれない。稲盛氏ほど著作という形で残ってないが故に世間的には広まってはいないけれど、「日本」の優れた企業にはこのようなどこか宗教的な要素が必要なんだということなんだろう。

Posted by ブクログ

単なる昔話ではなく、ごく最近もコンサルを通して経営に携わってる著者。

今でこそ普通やけど当時からそれをするのは相当やったやろう、みたいなのが多い。

Posted by ブクログ

すごいバイタリティ。

なるほど、すごい、よし、こうしよう。など、色々前向きな感情になるにはなった。

しかし、「並だな」と言われたことへの悔しさから発奮できるこの筆者は、

果たしていい上司だったのか?ということが疑問。

小嶋氏のいいかた、そのタイミング、二人の信頼関係がわからないが、

マイナスの言葉でなにくそとなれる人の部下で、同じようにガッツがある人って、少ない印象。

Posted by ブクログ

①人はどんなときに働くか、愉快なときに働く。人間は人から認められたときに愉快になる。

②将を射んと欲すればまず馬を射よ

③打率三割はよいほう。七割の失敗は当然。本人が失敗を隠したり、一回の失敗で意気阻喪したりさせないこと。

④他社のどこでもやっているような二番煎じではいずれ会社は衰退する。よく練った独自案こそが会社を成長させるカギ。

⑤復元力を身につける

失敗は何よりの教育のチャンス

Posted by ブクログ

雑誌購読時の付録として頂きました。

感想。戦中・戦後の時期にこんな立派な方がご活躍されていたとは知りませんでした。これは、教育の成果なのでしょうか。これのいった備忘録に書き留めることはなかったですが、世界が少し広がりました。

備忘録。

・人事部は掃除屋仕事をしないといけない。

Posted by ブクログ

よかった。

壮絶な逆境の人生とそれを乗り越えて大成し、さらに後年も自分でコントロールしながら人生を生き続けている強いおばあちゃん。

考え方はひたすら原理原則。

人事書であり、企業経営哲学が、人よりで書かれている。教育にかなりの情熱を持っていた人。

特殊な考え方はなくひたすら原理原則に沿っているので、驚きはないが、自分の価値基準、判断軸みたいなものをいろんな意見を取り入れて成長させたいと考えているフェーズの人にとってはかなり良書になるはず

Posted by ブクログ

以下、メモ

「組織を活性化するためには、共有しなければならないものが三つある。同じ情報の共有、同じ目的の共有、そして同じ結果の共有である」

「止まると濁る・長いと腐る」

「公正さや公平さは、だれの目から見てもそれと分かる具体性をもつものでなければならない。そのためには、基準、制度が常に公表されるという仕組みが必要である。そうした仕組みが存在して、はじめてそこに皆に納得ずくの公正さが現実のものになる」

Posted by ブクログ

イオン創業者小嶋千鶴子氏の下で青年期を過ごし、そこで得た数多くの教えを受けた著者ならではの視点で、小嶋千鶴子の生い立ちと小嶋哲学が紹介されています。

第1章の「小嶋千鶴子を形成したもの」は、小嶋の生い立ちの章で、とても興味深く読めました。

その後の章、小嶋哲学の章に関しては、語り口がまどろっこしくて難しく感じ、ページがなかなか進みませんでした。

小嶋哲学を著者が咀嚼して紹介しているいる本という位置づけのようですが、直接小嶋千鶴子氏が書いた本「あしあと」を読んで、自ら咀嚼しストレートに感じたいと思った・・が、どうやらこの本は一般販売されていないらしい・・残念です。

組織運営に携わる人にお勧めの本。