感情タグBEST3

Posted by ブクログ

企業組織内の部署における2軍チームというアイデアはそれなりによい効果もあると思うけど、実践している組織はないように思う。

1軍選手にいろいろお世話させることが半ばマネジャー育成的な意味合いで正当化されたりしているが、一流プレーヤーはプレーヤーに専念したほうがよいこともあるのではないか。

Posted by ブクログ

環境を整えて、思いっきりやらせて、気持ちよく背中を送り出す。

現代のコーチングの鏡としか言えないくらいの二軍監督。今年は一軍監督でもリーグ優勝。とにかく応援したくなる、誰しもが羨ましがる監督。自己責任と自分で考えることができることが求められるが。

Posted by ブクログ

テーマが野球なので、興味のない人は手に取らないと思いますが、

高津監督が行なっているコーチングやマネジメント、組織作りは野球以外でも参考になると思います。

私はフリーランスで活動しているので、「好きな職についたのだから、パッと来て、ビュッと集中力を高め、いいパフォーマンスをする」は深く共感しました。

会議や打ち合わせに30分前集合して、特になにもやることがない。あの時間も集中力は使ってますからね。

自分の集中力が最大になるルーティンを丁寧に行うことで高いパフォーマンスを出していきたいと思いました。

Posted by ブクログ

現役時代の高津さんは、陽気にメディアに出ている印象が強く、社交的な雰囲気でどんどんコミュニケーションを取っていくタイプなのかなというイメージを勝手に持っていました。しかし、この本を読むと、人をよく見て、二軍監督としての自身の立場やそれぞれの役職の役割や責任を明確にして、適材適所に配置して円滑にコミュニケーションを取って理想的な組織を目指していて、その具体的な事例もよく分かりました。

色々な国やチームで仕事をしてきた経験が柔軟な指導者を作るのだと感じます。

一軍監督としての活躍が楽しみです。

Posted by ブクログ

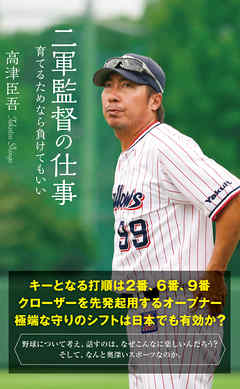

今年一軍の監督になった高津臣吾氏の二軍監督時代の

著書です。

「人を育てて強い組織を作る」

普通の会社でも求められていることをプロ野球という

実力社会では、どのように運営されているのか。

どうやら「育成する」という考えは最近強く念頭に

置かれるようになったようです。広島カープなどを

見て、その傾向が強まっているのでしょうか。

一方で他球団から一流選手を集めても勝てるとは

限らないのがチームスポーツであることは誰も異論

はないでしょう。

「育成」に主眼を置いたヤクルトスワローズが今後

どのように変わっていくのが楽しみになる一冊です。

Posted by ブクログ

本書の刊行当時はヤクルトスワローズの二軍監督。2020年シーズンからは一軍の監督に就任する高津臣吾。

現役時代はシンカーを武器としたサイドスローのリリーフピッチャーだった。野村監督、若松監督。メジャーリーグのシカゴ・ホワイトソックス。そして韓国、台湾、独立リーグ。こんな経歴が二軍監督として大いに発揮されている。

勝利至上の一軍と異なり育成が目的の二軍。結果に関係なく打席に立たせたりマウンドに送り出したり。特に強化指定選手。村上ほかスワローズの若手選手の活躍の秘密が本書で明かされる。

スワローズの家族主義的な雰囲気が高津のキャラにマッチしていたことが良く分かる。また決して速球投手でなく90キロ代のスローボールを駆使した投手としての経験が監督、コーチとして活かされている。

2020年はスワローズ一軍の監督。本書に何度も登場する盟友三木肇は楽天の一軍監督。

2人の活躍に期待したい。

Posted by ブクログ

すべての指導者に捧げる一冊だと思う。

それから、野村克也監督の考えを継承し、高津監督の個性を加えているのが嬉しかった。これからもヤクルトファンでいよう♪

Posted by ブクログ

東京ヤクルトスワローズの高津二軍監督の本。

育てるためなら負けてもいい…とは??と思い読んだらあっちゅー間に読めた

素晴らしい&面白い!!

日本プロ野球・メジャーリーグ・韓国・台湾・独立リーグと

まぁいろんなところを渡り歩いてきたからこその考え方とか

まだまだ若いルーキーたち、1軍と2軍を往復する中堅・ベテランや

1軍スター選手のリハビリ中など等

本当にいろんな立ち位置に立っている選手との相手をする高津監督。

「思い切ってやれ!!」って今だからこそ出来るのだろうし

褒め方叱り方、すごく大変だと思う。

今の若い選手や当時の思いで話がたくさん詰まってて読んでてワクワクした

来年は戸田球場に足を運んでみたいなぁと思う

Posted by ブクログ

昨年末から急にプロ野球にハマったのをきっかけに手に取ってみた。もう5〜6年前くらいの話なので、中にはすでに他球団に移籍している選手の名前も出てきて少し切なくなったりもするけど、それでも、今や一軍監督となりヤクルトを日本一にも導いた高津監督の「選手育成」についての思考や、その背景にある高津監督自身の経験を知れて良かった。野球って奥が深いんだなぁ。高津監督の他の著書もぜひ読みたくなった。

Posted by ブクログ

スポーツの本はマネジメントに意外と生きるということを言ってる人がいたので、読み始めたら育成にフォーカスした本であった。

時にはメンバーの成長を待つことが必要であるとか、二軍と一軍の違いから何を教えるべきかなどこの試みが今のヤクルトを支えていると思うと非常に示唆に富む

Posted by ブクログ

昨年最下位のヤクルトが日本一、しかもあの高津監督で!(すみません、でもどうしても大都会を歌っていた現役時代のイメージがあるので)

2018年オフの出版なので、答え合わせになるかと思い、読んでみました。

史上最年少のMVP 村上選手の活躍や、奥川、高橋奎投手の起用法、合言葉となった「絶対大丈夫」が生まれた背景がよくわかる内容でした。

良い師匠との出会いと、NPB、MLBだけでなく台湾、独立リーグでプレーしたなど様々な経験が人を育むのだということも教えてくれる一冊です。

余談ですが、一部報道にもありました廣岡選手のトレード、それはショックだったでしょう。この本の中でも大分期待してるもん!

Posted by ブクログ

選手の欲を引き出す

まずは聞くことを大切にする

正しい方向に視線を向かわせるのが指導

高津監督の二軍監督の仕事に対する考え方は教員の仕事にも通じると思って読んだ。

野球大好き、人が大好きな高津監督の大ファンになった。僕は今日からヤクルトファンです。

Posted by ブクログ

今年ヤクルトを日本一にした高津臣吾の二軍監督時代の話。

育成方針がしっかりしてたからこそ、村上や高橋のような選手が出てきたことがよくわかった。

Posted by ブクログ

二軍という普段フォーカスされない場所について、どういう人達(若手、ベテラン、怪我のリカバリー、外国人選手)がいて、どういう指導をしていて、どういう環境があるのかということが記載されている。

一番印象的だったのが、高津さんが若手選手に向けられる温かな目線だった。休日は缶蹴りをしましたという高校卒業して間もない選手に対して、かわいいやつらだと感じ、どうにか活躍する未来を示してあげたいという温かさ。

野球という特殊な世界ではあるけれど、会社組織の育成論にも通じる話も多くあった。強制的にこうあるべきと押し付けるのではなく、こういう考え方もあるよと正しい方向に目線を提示してあげること。コーチとしての役割の重要性が描かれていた。

Posted by ブクログ

ヤクルトスワローズにてクローザーとして活躍し、現一軍監督の高津臣吾氏が2軍での役割や自身の野球論などを2軍監督時代に書いた一冊。

華々しい一軍と違って目立つことのない二軍がどのような方針で選手育成しているのかを本書で知ることができました。

選手のモチベーションの上げ方や高卒ルーキーへの育成法などグラウンドや一軍と二軍との連携などテレビなどで見ているプロ野球の裏側を多く知ることもできました。

また、昨シーズンの新人王村上宗隆選手や高橋奎二選手などの育成や恩師野村克也監督や楽天イーグルス監督の三木肇氏など様々な方との著者とのエピソードなどもふんだんに掲載されており、人柄など野球以外の部分でも発見も多くありました。

また、著者は日本だけでなくアメリカや台湾、韓国でもプレイしており各国の野球事情の違いも触れられており、著者がいい部分を取り入れたいということも本書で感じることができました。

そんな本書の中でもプロとして生き残れる条件や決め球であるシンカーの誕生秘話やサインについてなど第一線でプロ野球界で活躍した著者ならではのエピソードは印象に残りました。

本書を読んでサインや作戦ひとつをとっても様々なことが考えられていたり、1つのプレーを生み出されるまでの苦悩や努力を現場の生の声から知ることができました。

野球の奥深さを感じるとともにプロ野球の見方に新たな視点が加わった一冊でした。

Posted by ブクログ

プロ野球の二軍監督の仕事について紹介している異色作。かつて日本を代表するクローザーだった著者は、メジャーリーグを含め4カ国でプレーし独立リーグで選手兼監督を務めた後、2017年よりヤクルトの二軍監督を歴任。本作は2年間の二軍監督経験を踏まえ、二軍や二軍監督の役割、さらには選手に寄り添う自らの指導スタイルについて詳述している。

二軍監督という珍しい切り口に加え、野村監督の教え子の本ということで気になり読破。二軍の実態を知ることができたことに加え、最近気になっているコーチングについて考える機会になった。頭ごなしに何か言うのではなく、話を聞きながら前向きにフィードバックすること、あえて失敗させて学ばせること、果たして自分はどれだけできているか問い掛けずにはいられなかった。

なお、個人的には選手層が薄くなったヤクルトの現状について、フロント、現場の双方に原因があると思っている。現状についての分析、考察がもう少しあればさらに読み応えがあったと思う。

Posted by ブクログ

高津さんの冷静な視点と文章力に驚愕!

二軍監督を心の底から楽しんでいるのが、文章の端々から伺えて、読んでいる側も楽しくなります。

高津さんの一軍監督、いつか見たいですね✋

Posted by ブクログ

二軍というといい印象を抱かないけど、この本を読んで「人材インキュベーションの場」としてとらえ方が変わった。

*ギャップを超える場であること

学生からプロ、一軍から二軍へ。技術のギャップを埋めることもそうだし、精神面で動じない心を育てる場でもある。

*安心できる場であること

育てるためなら負けてもいい、とタイトルにあるように、自とにかく一生懸命、全力で取り組むことで自分の欠点や強みを知る。技を磨き、克服する。質より量は昔の話、というけれど、2軍という場がきちんと確保されているからこそ、全力で三振できる、そして次につなげることができる。

*経験を積める場であること

試合にでないと自分の力は把握できない。ハングリーさもモチベーションも生まれない。経験を積んで2軍にいくことで、より厳しい一軍の生活の中でで戦うために体に基本をおぼえこませることも、メンタルダウンを防ぐには重要なこと。

*発見の場であること

メジャーリーグでのクローサーとしての武器は、ヤクルトでの2軍時代に野村監督からいわれ練習した持ち球。未来につながる武器を発見し、磨きこむ場でもある。

今組織では「即戦力」「すぐに経験を積む」といったひとつの部分だけに注目が集まる傾向にあるが、実際に組織にいて感じた違和感に対して「育成」という意味で答えてくれた一冊。 ここまで贅沢な育成はできないまでも、組織としての働き方のポートフォリオを考えるべき、と気づかされた。

Posted by ブクログ

WBC優勝⇒大谷選手⇒栗山監督⇒ヤクルト、と興味の連鎖で読んだ本

ヤクルト引退後をあまり知らなったけど、その多様な経験があってのセリーグ連覇

若い人、可能性のある人をどう育て伸ばすか、親や企業人としても参考になることあり

Posted by ブクログ

今シーズンから一軍の指揮を執る高津監督が二軍監督時代に書いた本です。

2017年から二軍監督をしていました。

本書では二軍監督の仕事ぶりやファームとはどういうところか?など多岐にわたり論じています。

ヤクルトではチームの将来を担う人材を「強化指定選手」に定め、先発投手ならばシーズンで特定のイニングを投げさせるようにし、打者の場合は何打席以上を確保するようにしているとのこと。

具体的に誰が強化指定選手であるか明言はしていないが、打者では村上・廣岡、投手では高橋・寺島・梅野が当たるよう。

第3章 育てる組織 では2018年に2軍チーフコーチを担当した三木さん(現楽天一軍監督)がいかに優れた人だったかを語っています。

三木さんは2017年に一軍ヘッドコーチだったのですが、作戦を立て、試合の動きを読んで監督に助言し、先手を打っていくだけでなく、一軍と二軍の選手の行き来を調整したり、荷物の移動などを円滑に進めたりすることもその仕事に含まれたとのことです。

第5章 監督になって知る野球の奥深さでは、高津監督が打順を決める時、「ビッグイニングをどうやったら作れるだろう?」という考えを基本にし、2・6・9番を重要視していることに触れています。

これは一軍監督になって山田を2番に据えていることにつながっていますね。

200ページちょっとの本なので3日ほどで読んでしまいました。

Posted by ブクログ

「二軍監督の仕事」というより「高津臣吾見聞録」といった感じで,野村監督のもとで鍛えられ多くの国でプレーした高津氏しか知りえない情報や考えが貴重な一冊。