感情タグBEST3

Posted by ブクログ

多様な経験を積むこと、教科などフレームに囚われることなく知識を吸収し、分野を横断した解決法を考慮できるようになることが大事だと思った。

自分の中に2つ以上の専門性を持つこと

新たに何かを学び続けること、趣味をたくさん持つことをまず大事にしたいと思う。

Posted by ブクログ

50代に近づいており、気がつけば未来よりも経験値の方が多くなってきたと改めて感じる。周りは定年後も再雇用され変わらない環境に身を置き、今は返上した過去の肩書にすがっておられるのを見ていると、自分はああはなりたくない。どうせ生きるなら縛られない、私と出会った人たちを幸せにできる、そんな働き方をしたいと考えている。それなら、今何ができる?そう自問する日々だ。この本は私の普段考えている事をより具体的に示してくれた。

意外な時期に与えられた肩書に、うんざりした事もある。自分を卑屈に思ったことも。でも、今はそんな事言ってられない。私はこれからも知らない事を知りたい。そのためには学び続けなければならないし、沢山の方の考えにもっともっと触れなければならない。

Posted by ブクログ

親側としては読んでためになる。

6歳までに五感を鍛える

中国語とロシア語

本物にたくさん触れ、人に触れ、佇まいで判断する力をつける

論理的思考力の育成が大事

スティーム教育

リベラルアーツ

理教育

趣味を極め続ける

Posted by ブクログ

直前に読んだ「メモの魔力」と内容が通じており、どちらも思考を言語化することの重要性が書かれていて参考になった。

学校の勉強では、正解不正解があるが、社会に出ると(大学生以降のこと)自分で課題を見つけて解決しないといけないこと。そのためには自分の判断基準が必要なこと、多様性の意識をもつことで自分が浮かび上がること。

好きなこと、やりたい事がある人、それがたくさんあればあるだけ強い。

Posted by ブクログ

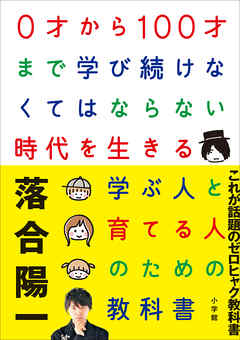

落合陽一さんの本はこれが初めてでしたが、非常に読みやすく、参考になる事も沢山ありました!それにしてもタイトル長い!何せ学び続けなくてはならない、とか学ぶべき、とかよりも、楽しく学び続けていきたい、っていう気持ちでいけたらなあと思う日々。大人になってからの方が学ぶ事が楽しくなった気はする。うんうん。

Posted by ブクログ

テレビで落合さんのインタビューを観たときに、簡潔にわかりやすく、気持ちのいい話し方をされていたのが印象的で好きになりました。

五感を刺激し、鍛える体験や経験を幼いうちから(6歳くらいまでに)できるだけたくさんさせてあげること。

親が夢中になっていること、面白いと思っていること、その人脈や環境をフルに使って、見せて、こどもの好奇心を刺激して、世界を広げてあげること。

こどもといっしょにわくわくしながら多くのことを学んでいきたいと思えたし、何より、私もまだまだ勉強したいことがたくさんある、と思い出せました。

Posted by ブクログ

大学教員という立場であり、企業の代表という立場でもある落合先生ならではの考え方が多く載っておりとても興味深かったです。

研究者としてのマインドを強く感じる本でした。

Posted by ブクログ

2歳と0歳の我が子にどう接し、どんな環境を用意できるか。

まずはこどもにばかりあれこれさせて勉強も挑戦もしない親にはなるまい。それこそ教育上良くない。と、強く思った。

40代に突入して「もう先が見えたな」とは思いたくないけど思ってしまいそうになる。悪あがきかもしれないけれど、学び続けてモチベーションを保っていきたい。

Posted by ブクログ

私たちが学ぶ意味について考えさせられる本だった。

学びなしでは成長できない

そして失敗なしでは成長できない

学び考え、失敗し、成長していく

何か新しいことに挑戦するには

その過程で学ぶことが必要

知らなければヒントを得られないから

考えそれを伝えるためには

論理的思考力が必要で

ひらめきを獲得するには

アート思考が必要

STEAM教育のあり方について今一度関心が湧いた。

そして教育の世界に入ってよかった

世界中の人が必要としているもの

一人一人のポテンシャルを引き出す教育を

私なりに考え、挑戦し、届けていきたい

Posted by ブクログ

"学ぶ"とは、知識を蓄えることではなく、未知の課題を突破できるような考える力伸ばすことだと感じた。

学校教育は間違えなく、正解の知識をただ教え込む場。

自分の無能さを感じる。

Posted by ブクログ

こういう本を読むことが全然なかった。読んだきっかけは、もう著者への興味。

読んだ感想としては、なるほど!ということ。

確かになぁ…とは思った。勉強、なんであれ続けていきたいなと思いながら、

…読んで満足してしまったあたり、私の意志の弱さというか。

いやでも、読まないのと読んだのとでは違いますからね!

…と言い聞かせます。

心には残ってる。

Posted by ブクログ

いわゆる子育て向けというよりは自分に対しての学習をどうするかという大人向けでもいいような気がする。

これからの世界、さらに主流となっていくのが個になるところで、人はどうやって生きていくのかという指針を示しているようにも思う。

Posted by ブクログ

0歳から100歳までと言いつつ、早期教育の話もあるが高校以降がメインな印象。結論、所謂お勉強以外の経験値を増やそうといったかんじ。

STEAM教育、ロジカルシンキング、アカデミックライティングについては、より知りたくなった。

Posted by ブクログ

最近こういう本を読む時は、娘のことが念頭にある。高一の娘にどう落とし込めるか、あとこれまでの自分の子育ての反省も多分に。

自分で考えられる人間になってるかは大いに疑問だけれど、まだ間に合うはず。息子もいるし。

本としては子供に落とし込める部分があったことは収穫。

・学習する訓練を続ける

(どう学ぶのが自分にとって効率的か)

・ディスカッションを積み上げる

(正解はない)

・多様な世界観を

(親が面白いと思う世界を)

・大学に入ったら、それまでの価値観を捨てる

多様性のある価値観に向き合い、適合していく。

・佇まいを大事にする

(数値や論理で捉えられない暗黙知の価値)

・自前思考、複数の柱

・やりたいことを、やれ!(ワークアズライフ)

父親としては、

・自分にはやるべきことがあるという思考に基づいて行動する(オーラを出す)

・社会や文化のために何ができるか

・「普通はこうだから」と言わない

読み返したらめっちゃためになる。

まぁ唯一の自分たれってことかな。

2章の落合さんの遍歴は正直レベチすぎて参考にならず、3章のSTEAM教育は興味深いけど娘からはかけ離れてる感じで入ってこなかった。

(ただしアートは大事)

Posted by ブクログ

・確かにP.h.D.をとるっていうのはよい目標というか、指針になると思う。

・理系・文系のふれーむを外す_この考え自体が古い気が…今の子ってあんまり気にしていない感じな気がする。

ストレスと感じずにやりたいことをやる_これが一番難しい!!!

才能の無い人はどうすれば???_複数の柱を持ち、それぞれが他の人より得意で自分なりのこだわりが強ければよい

・仕事について考える時にもらえるお金について、どうしてもまず考えてしまう。

・自分が何を好きなのかを考えて、自然にずっと続けられること。オリジナリティ・専門性を身につける

・自分のストレスに嘘をつかない事

STEM教育

子どもにもロジカルな言語能力が必要

科学的な観察脳・言語化

データサイエンス「仮説→検証→失敗」を繰り返す

アート(正解がない)を鑑賞する。観察・見る力を養える

答えの無い問いを立て、内省し、学び続ける事が出来ることが出来る人へ

誰かが言った「正しいらしいこと」を信じないで、今、正しいことは何なのかを自分で考えられる人へ

ハードワークでも楽しめる人へ

Posted by ブクログ

落合さんならではの独自の持論で質問コーナーを行っています。

これからの学びは、子育ては?などなど皆さんが感じている質問の答えが載っているかもしれません。是非、参考にされて下さい。

Posted by ブクログ

全体的に筆者の主張が言っている、常に学び続ける姿勢や課題解決的な学習にシフトしなければいけないということには賛成で、その通りであると考えている。

ただそのような教育にシフトしていくにあたって、受験というシステムや学歴といった文化などを社会全体として変えていかなければならないという意識をどうみんなに持たせていくのかが課題である。

Posted by ブクログ

落合陽一の本は初めて読んだが、この本は分かりやすかった。今よく言われているSTEAM教育についてもその有用性に説得力がある。特に物理的なものの考え方やアート思考の大切さは納得感があり、自分の子育てにも取り入れたいと思えた。

一方で、ここで述べられている方法はそもそも親がそのマインドになってないと、結構キツイんじゃないかとも思った。

著者の生育歴が後半に載っていたが、それを読んでいたら、そもそも生まれつき持っているものがかなり高く、それに加えてご両親含めかなり恵まれた環境で育ったんだなという印象があった。それが悪いということではなくて、やはり親の考え方や環境が熟していないのに、小手先だけでこの本で得られたものをやってみても意味ないのでは?という感想が拭えなくなってしまった。

ただ、それも含めて気づきが多かったし、それこそ人生100年時代、親も学び続ける時代なのでまずは自分をアップデートしようと思えた。そしたら子供にもちょっとは効果あるかな…

いやその頃にはもう成人になってるか。

Posted by ブクログ

論説文としての力強い主張があるわけではなく、ヤングアダルトというんでしょうか、中学生以下の子どもたちに優しく語りかけているような本です。いや、子供に限らず、これまで「学び」に積極的でなかった人たちの学びのきっかけになれば、という感じ。言葉が平易で、とにかく読みやすいです。

テレビなんかで見てると、スカしてるとか斜に構えてるとかいう印象を持ってる方もいるとは思いますが、なんのなんの、人間の知性を信じ、子供を愛し、未来に向けて前向きな提言をする方なんだなと思いました。

僕は個人的に、幼少期から英語を必修にするくらいなら国語を、プログラミングを必修にするくらいなら数学を、手厚く学ばせる方が意味があると思っています。そしたら後からいくらでも英語やプログラミングは理解できるからです。また、母語での深く論理的な思考の経験や、数学的思考センスがなければ、英語もプログラミングもAIに代替されるレベルにしか到達しないからです。

その点で、落合さんと同じ意見だったことが、何よりの発見。

Posted by ブクログ

私は数学や物理が嫌いで、学ぶ必要はないと考えている学生でした。また、作者が指摘しているように、受験のための勉強を必死にやっている学生でした。そのため大学になってからは、自学自習や読書などの自己研鑽に励んだり、しっかりと自分の考えに基づいて行動したりは、していなかったように思います。今思い返すととても勿体無いことをしたと思います。

「こんな勉強が役に立つんですか」「こんなこともできないのですか」という先生と生徒の会話は的を得ていたんだと気付かされました。

大人になったので、学生の時よりは時間はかかりますが、よく学び、しっかりと自分の頭で考える人になるよう努力します。

Posted by ブクログ

突出した才能がなければ

自分の好きなことをいくつも作る

現象を五感で感じなぜを問い続ける

子どもと共に考える

なるほどと思う部分もあったが

大きく新たな考えを得ることはできなかった

学校で学んだことが日常生活に生きていない

というのにはとても納得した

国語で学習した発表の仕方を

いざ係の仕事で発揮するという姿は

あまり見られない。

そこを結びつけてあげるのも教師の役目だと思った

ただ、学校教育は変わってきている

なぜを考え、対話する授業になってきているのは

実際に見て感じてもらいたい

Posted by ブクログ

第1章のQ&Aは、子供自身が読んでも子供を育てる親が読んでも役に立つ。物事の捉え方がシンプルになる。

第2章の落合さんの育ってきた環境は、自発的に考え方行動できる環境(親子で議論、対話をする、やりたいことを制限されずにできる、ある意味甘やかす)だったんだなと。

落合さんの偏食はなんとなく知っているけれど、おばあちゃんが毎日幼稚園に迎えに来て、シーフードピラフを食べさせに連れて行ってくれたエピソードは最高。

大学の正規ポストにいると営利組織である企業との共同プロジェクトは難しいそう。そこで正規ポストを辞職し、大学内に自身が経営する研究室を設立し対等な関係性で共同研究できるようにしたという発想と行動力がすごい。

第3章では、落合さんの教育論を生活へも落とし込んでいる。

親のアップデートも必要だとも思う一方、親が無理してしまうと弊害があるよなとも思う。楽しんでできたらいいけれど。

Posted by ブクログ

とても長いタイトルの本。そして、作者自身のもつ肩書も盛りだくさん。

人生100年をどう生きるか、がテーマの著書。

多様性の時代を生き抜くため、柔軟な心で学び続けることが必要だと主張する。

内容は、幼児教育、学校教育、大学の選び方、オンラインでの学び、

論理的思考の育て方など、多岐にわたる。

興味深いと思ったのは2点。

1点目は子供の教育について。

自身も小さい子供を持つ父親である著者。

豊かな経験が子どもの能力を育むと、経験を積ませることの重要性を強調する。

そして、『偏りのある能力』を大切にするべきだと。

これは、自分からやりたいと望んだことを経験させることで得る能力のこと。

興味を持ったことは、危険でない限り自由にさせてあげよう。

そして、興味のないことを無理強いするのはやめた方がいいと。

2点目は、落合氏自身が立ち上げた産学連携スキームについて。

国立大学の教員は税金から給料をもらうため、企業との共同プロジェクトが難しい。

そこで、大学を辞職し、大学の中に自分が経営する研究室を設立した。

自分の会社から自分を大学に派遣する形で准教授に着任。

大学からでなく、自分の会社から給料を支払う仕組みを作ったのだ。

大学から施設や設備の提供を受け、企業からの出資と人材派遣が可能になった。

そして、プロジェクトに関わる学生に賃金の支払いもできるという。

100年の人生を生き抜くためには、

頭と心を柔軟にして既成概念にとらわれることなく、

学び続けることが必要というのが著者の主張だ と最初に書いた。

この柔軟で多様性を内包する新しいスキームこそが、

その具現化のひとつではないかと、感心してしまった。