感情タグBEST3

Posted by ブクログ

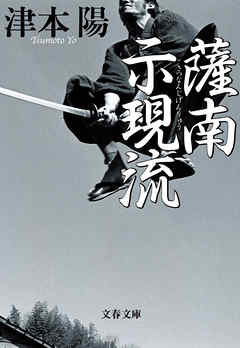

薩摩に伝わる剣術、示現流の話。薩摩には縁があるので、さらに楽しめた。流祖、東郷中位の他、数々の示現流の使い手が出てくる。久しぶりに、格好いい侍の作品を読んだような気がする。薩摩の武士の感じも出ていて良かった。

Posted by ブクログ

時代小説にも色々分類があってこの作品はいわゆる剣豪小説というものにあたるらしい。一つの流派を様々な使い手の視線から描いた作品。こういう小説は初めて読んだのでとても面白かった。

Posted by ブクログ

幕末、なぜ、薩摩主導で討幕をなしえたのか?江戸時代、太平の世の中にあって、武士の性質も変わってきた。当時、武士の気風を残していたのは薩摩藩と会津藩だけだったと言われている。(一方、長州藩は奇兵隊によって武士だけに頼ることを諦めた)

本著は、この何故薩摩が強かったのか?薩摩隼人の精神構造、価値観、生き様は如何に?、これらに答えてくれるものであり、興味深い。

何よりも薩摩隼人に男気を感じる。

「チェスト!」のかけ声と猿のような奇声で白兵戦に圧倒的な強さを誇った薩摩隼人、その力の源泉が示現流といっても過言ではない。

本著は、その示現流が生まれた歴史・経緯と、それを薩摩に広げた東郷重位について取り上げたものが主。その他にも幕末時の寺田屋事件、西南戦争まで舞台は広がっていく。

【引用】

・東郷家の先祖は、その源をたどれば相模国早川に城郭をもつ、渋谷太郎という鎌倉幕府の御家人であった。1248年、彼は幕府の命を受け、地頭職として薩摩に下った。渋谷太郎には六人の子息がいた。彼は長男を本領相模にとどめ、あとの五人(内、ひとりが東郷)に自分の治める薩摩の所領を5つにわかちあたえた。⇒渋谷に東郷神社がある所以。

・朝に三千回、夕に八千回という言語を絶する立木打ちの苦行をおこなううちには、ただ一撃で敵を三万地獄の底まで打ち込む、不動不抜の腰が固められてくる。