感情タグBEST3

Posted by ブクログ

『真実を求めれば求めるほど、目に見えない物語』

1967年コロンビア大学での二人の出会いから物語は始まる。複数の語り手が語る物語は、一体何が事実で何が作り話なのか、その境界が『不可視』である。最後まで、物語の全体像は『不可視』である。でも、それが心地良く感じるのが、ポール・オースター。さすがです。

Posted by ブクログ

「一九六七年の春、私は彼と初めて握手した。そのころ私はコロンビア大学の二年生で、何も知らない、書物に飢えた、いつの日か自分を詩人と呼べるようになるんだという信念(あるいは思い込み)を抱えた若者だった。」という主人公アダムの書き出しで、オースター読者ならピンと来る。本作も、ここ最近のオースター小説のベースになっている内省的自叙伝の色合いが濃いのではないかと。(1967年、オースターはコロンビア大学の二年生) もうこの時点でオースター・ファンとしては期待値が一段階アップする。

語り手がアダムになったり、彼の友人のジムになったり、そして、ジムの語りの中でアダムの残した手紙を読んだり。こうしてアダム像が立体的に浮かび上がって…と書きたいところだが、そこはオースター。浮かび上がるどころか、アダム像はますますぼんやりと曖昧になっていく。事実と記憶、そして願望がない混ぜになり、アダムは少しずつ読者から遠ざかるような感覚にとらわれる。

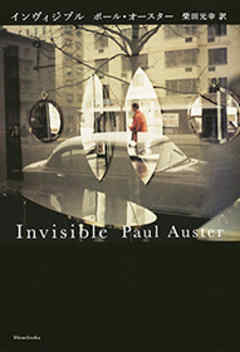

そして、本書の題名が「インヴィジブル」であること、そして人はいるのに鏡には何も写っていない写真が装丁になっていることに思い至る。オースターに連れ出された我々読者が見たものは何だったのか。ふと気がつけば、読後に想像をかき立てるいつものオースター・マジックに罹っていた。

Posted by ブクログ

Sturm und Drang.

本書を読み終えた直後の私の心境は、まさのこの一言であった。暴力的なまでの物語の持つ力を見せつけられ、数分の間、茫然自失としてしまう自分がそこにはいた。

私にとって、現存する作家の中で新作をチェックしてほぼ読むようにしている数少ない一人がポール・オースターである。これまで彼の最高傑作は多くの人々も認めるように1989年の『ムーン・パレス』だと思っていたが、その認識を改めた。本作こそ最高傑作といって良いのではないか。

物語は1967年、文学を志す20歳のコロンビア大学の男子学生を主人公に幕を開ける。彼が突然巻き込まれる暴力と恋愛をトリガーにして、彼の一生が劇的に変化していくのだが、その模様は彼が死の間際になって記した小説内小説というメタ的な技法を取り、3つの章で語られる。この小説内小説を大学時代の友人である彼から受け取るのが、もう一人の主人公であるポール・オースター自身と思しき作家である(彼が本作の中で語る初期の自らの作品とは明らかに1982年にオースターが発表した『孤独の発明』そのものとなっている)。

しかしながら、本書の広範では小説内小説という形で描かれる男子学生の一生の変化が本当に真実なのか、作家は疑義を持ち、その謎について独自の検証を行うことになる。このあたりで、一体どこまでが真実なのか、信頼できる語り手は男子学生なのか、作家なのか、次第に混迷する中で物語はさらなる謎と共に唐突の終わりを告げる・・・。

タイトルであるInvisible=不可視という言葉は、こうした謎自体を暗示しているように見えるし、また別の何かを明らかに暗示している。本書で数回登場するInvisible=不可視、という単語はいずれも象徴的な場面で用いられているのが一つの証跡であり、見えなくなってしまっているものは何なのかを確認するために、改めて本書を再度読み直したくなる気持ちに駆られた。

Posted by ブクログ

物語が物語を呼んで、さらに物語を紡いで、また前の物語に戻っていく。しかも、それらの物語の語り手はみんな異なる(四人もいる)。結局、真実は何だったのか...誰の物語が嘘で誰の物語がほんとうのことなのか。色々考えてしまったり。おもしろいです。す

Posted by ブクログ

旧友から送られた回顧録の体裁を取ってるとはいえ、倫理的にも社会的にも結構エグい話。オースターと訳者の品格ある文章に抑えられているのを差し引かなかったら、かなりドン引きしていたのは間違いない。またその話が複雑で流動的な枠構造に彩られ、ドンドン物語世界の深みにさらわれる。読み終わりたくない、と久々に思った。

主人公アダムはオースターの主人公としては定番なタイプとは言え、美しく聡明な姉グウィンとの関係は、何故かサリンジャーのグラース家を彷彿とさせる。

更に、一応インテリながら歪んだエゴ炸裂で一皮剥けば変人どころか剣呑なルドルフは、偏執狂気質を露呈するとどうもイマイチ魅力に乏しい一方で、「王妃マルゴ」よりは寧ろ(同じフレンス女性だからか)自堕落で主体性のない乾いた妖艶さが「テレーゼ・デスケルー」を連想させるマルゴは、個人的にツボ。

コロンビア大の学生(アダム・ウォーカー)がフランスからの客員教授(ルドルフ・ボルン)とその恋人マルゴとNYのパーティで出会う。マルゴの口添えで、アダムはボルン出資の雑誌を作るチャンスを得るが、殺人事件がボルンとアダムの本性を暴き、話は立ち消えに…って、充分面白そうな話だが、コレが40年後、アダムの回顧録のサワリとして大学時代の友人(ジムこと作家ジェームズ・フリーマン)へ届く。オマケにアダムは病気で死にかけ。結局再会は果たせず、コレは未完のままジムの手元に残る…で、サワリの回顧録は更にこじれて舞台はパリへ移る。またもや狂気一歩手前の一悶着あり、話は現代へ。トドメの舞台は西インド諸島、学者になったセシルがルドルフに呼び出され、あわや倒錯か、的な。

Posted by ブクログ

話し手がコロコロ変わる構成。最後まで誰が何をしてこうなってるのか分からず、先を知りたくて一気読み。

伏線は回収されつつも、結局何が本当だったのか。

しっくりこなくてイラつくというよりもその逆で、完全にやられたという感じ。

最後まで読んだうえでもう一度読みたい小説。

ひとりの女たらしで身勝手な男の生き方を書いてるけど、それに否が応でも惹かれてしまう周りの人間も全てクソやったという、、、

Posted by ブクログ

1967年の春に文学部の学生の私は、コロンビア大学2年生の時にフランス人客員教授のルドフル・ボルンと、その同棲相手のマルゴに出会った。

親族から遺産を継いだというボルンは、一度しか会っていない私に雑誌を作る支援を申し出てきた。

ボルンはその時35歳、皮肉さと頭の良さは持っていたが、どこかしら人と違うおぞましさのようなものを感じさせた。しかし私は魅力的なマルゴと、雑誌援助の話を手放せずそのままボルンとの付き合いを続ける。

破滅はすぐにやってきた。ある晩道で銃を持った男に脅されたボルンは、迷わずナイフで男を刺殺した。

私が警察に言うか言わないかで悩んでいるうちにボルンはパリに姿を消す。

そして40年近く立った後、作家のジムの元に、学生時代の友人であるアダム・ウォーカーから手紙と、アダムが若い頃に経験した殺人事件の手記が送られる。

アダムは非常に美男子で文学の才能に溢れいてた。非常に美しい姉とまだ幼い頃に死んだ弟がいる。だが卒業後には姿を消していたのだ。

ジムへの手紙では、アダムは若い頃に文学への道は諦め、今は病気により死の床にあり、そして人生の転機となった1967年の経験を手記として発行したいと言って送ってきたのだ。

そしてジムの元に送られてきたアダムの2つ目の手記。

君は大学の留学制度でパリに行くことにした。パリではボルンに会うかもしれないが、それよりも将来への学びの道を選んだのだ。そして君はアメリカを去る最後の日々を幼い頃から心を通わせ合っていた姉のグウィンと過ごす。互いに幼い頃から性の成長も見せあってきた君とグウィンは、セックスに溺れ合うのだった。

アダムはその後死に、ジムが手に入れたのは手記第3段のメモ書きだった。

パリに行ったアダム・ウォーカーは、ボルンとマルゴに再会する。そしてボルンの殺人を暴くために、彼の婚約者のエレーヌと、その大学生の娘のセシルに近づこうとする。

アダムの目論見は達するのか、それとも得体のしれない影響力と暴力性を持つボルンの前に敗れ去るのか…。

ジムはアダム・ウォーカーの手記を完成させるために関係者たちを探して話を聞く。

そして小説としてこの話を出すことにしたのだ。

だから自分はジムではなく、アダムはアダムではなく、コロンビア大はコロンビア大ではないし、ボルンはボルンでない。

関係者の話が揃えば揃うほどに不可視性(インヴィジブル)は増すばかり。

そもそもボルンは本当に人を殺したのか、ボルンは政府の諜報活動をしていたのか、グウィンとアダムとの近親相姦は彼の妄想なのか…。

人は物事のすべてを知ることはできない。通常の小説であれば”全能の作者”が読者に真相を明かすことができるが、この小説では作者であっても真実を知ることはできない。結局誰もがその人にとっての本当のことを語り、それにより”事実”は余計に不可視となっていく。

<真実を語るためには、それを虚像にしなければならない。

本の中で私を演じる人物は違う名前を与えられる。たとえばX氏。ひとたび私がX氏になれば、私はもはや私ではなくなり、ひとたび私でなくなれば、我々はいくらでも新しい細部を加えることができる。P274より抜粋>

<こうして海を超える飛行機にのっている今も五十、六十のハンマーの響きが頭の中で聞こえる。この音はこれからもずっと私とともにあるだろう。一生ずっと、どこにいて、何をしていようと、ずっと私とともにあるだろう。P279>

Posted by ブクログ

あることを中心に、たくさんの視点がそのことを語っていく、というスタイルの物語は何度も読んだことがあったけど、

すごく久しぶりに読んだポール・オースターは、

ことに関連して、少しずつ視点もずれていくし、

語り手も変わっていく。

読みなれなくて進むのに時間がかかったけれど、

読後感は気持ちが良かった。

(内容がスカッとする、ということではない)

人の人生の、その時々の交友の厚みが伺える

時にあれほど仲良かったのに、という人と疎遠になってしまった悲しみを感じる時があるけれど、

それは先の人生や、極端な話明日にでも、

全くそんなことを思う必要おもなくなってしまうほど、

違う人生を歩み始めてしまう時もある。

ということなんじゃないか?とぼんやりと読後感に浸りたくなる作品でした。

Posted by ブクログ

こころ震わすような、とか涙滂沱、大興奮、という激しい読後感はポール・オースターにはないのだが、不意にある登場人物や場面がまざまざと浮かび上がって来て自分でもびっくりすることがある。

もちろん、読んでいる最中は夢中になる。あちらの世界からこちらに戻ってくるのにちょっと時間がかかったりもする。

『インヴィジブル』の各章はアダムが見たもの、アダムが見ようとしたもの、アダムが見たかったもの、アダムに見えなかったもの、が書かれている。

でも、書かれたものが真実とは誰が言える?

ボルンは少年を殺したのか、殺さなかったのか。

セシルは島を去ったのかとどまったのか。

見えたものが真実ではないし、見えないから存在しないのではない。自分自身も含めて、不可視なものに取り囲まれて、

そのくせ人は自分の見たいものしか見ない。

最後のページが終わっても、読み終えて何日か過ぎても、何かがどこかが引っ掛かる、オースター、すごいです。

Posted by ブクログ

1967年のニューヨークやパリを舞台に、一人の大学生が自分を巻き込んだ人物と対決する。

40年の時を経て、当時の人たちがいろいろと証言していく。

インヴィジブル具合が、ちょっと中途半端かなと思った。

Posted by ブクログ

オースターの初期作品において、「不可視(invisible)」であるということはイコール「非在」であるということだった、と思う。『見えない男の肖像』では、「不可視」な父親の「非在」が語られ、NY三部作では他者から「不可視」になることで主人公が非在者となって姿を消していく。しかし、そのものズバリ“インヴィジブル”というタイトルが付けられた本書では、不可視であることは必ずしも非在を意味しない。不可視であることが在/非在の境界を曖昧にしていったその先に、真実と創作、事実と願望の見極めがつかない物語だけがただ、在る。

第一章では、語り手のアダムが経験した1967年春の出来事が描かれるが、この章の物語世界にすっかり引き込まれたところで、不意に第二章が始まる。時は2007年、語り手はアダムの友人・ジム(という名を借りたオースター自身の投影らしき作家)。ジムが第一章の原稿を手にするまでの経緯が語られ、続いて、第一章の続編である「夏」の物語が綴られる。一人称の回想形式で書かれた第一章とは異なり、「夏」は二人称、現在時制で語られている。そして第三章、アダムが書き残したメモを元にジムが書いた「秋」の物語。第四章では、ここまでの物語に登場した人物たちが自ら語り出す。

一人称で語るアダムの物語から、その外側の世界へ。そしてさらに、その世界にいる別の人物の目線の中へ。第一章では語り手であるがゆえに不可視化されていたアダムの容姿が第二章で浮かび上がり、第一章の印象が変わるように、第二章、第三章で綴られた出来事も、アダムの作品世界の外の人物が語り手となる第四章で別の色彩を帯びてくる。

真実は何か。殺人はあったのか、愛の日々はあったのか。起きたこと、起きなかったこと。あり得たかもしれないこと、なかったかもしれないこと。人生を形作るものはただ「事実」だけではない。願いや疑惑や直感的な印象、失ってもなお胸の内に住み続ける存在、消えぬ思い出、それら「不可視」だけれども確実にそこに「在る」、虚実の境界が意味をなさない物語もまた、誰とも分かち合えない自己、逃れることのできない主観の世界に生きる私たちの人生の、重要な位置を占めるものなのだと思う。そしてその、不可視の存在を可視化させる、一瞬の幻を永遠に記録する“言葉”の力というもの――その圧倒的で魔術的な力を、改めて感じさせる作品でもあった。

Posted by ブクログ

大学生アダムとコロンビアの客員教授ボルンの邂逅から始まる数奇な物語は、様々な語りを通して、はっきりとした真実がわからないままに語られていく。

まさに〝Invisible〟.

現実もこうなのかもしれない。

Posted by ブクログ

詩人を目指す大学二年生の「私」はパーティの席上でフランス人男女と知り合う。次に会ったとき、そのボルンというコロンビア大学の客員教授は「私」に雑誌編集の話を持ちかける。新雑誌の内容から運営まですべてを任し、資金は援助するという嘘みたいな話である。連れのマルゴが「私」のことを気に入ったのが支援を申し出た理由だ。最近、財産を手にしたので、女を喜ばせてやりたいという。

信じられない話だが、ボルンは大金の小切手を用意していた。事件は前祝いの夜に起きる。夜道で黒人の少年が二人を銃で脅したのだ。おびえる「私」をしり目に、ボルンはしのばせていたナイフで少年を刺す。銃には弾が入っておらず、救急車を呼ぼうという「私」をボルンは裁判沙汰になっては面倒だと制す。翌朝、背中を何度も刺された少年の死体が発見される。「私」は悩んだ末、何日たってから警察に連絡するが、その頃ボルンはすでにフランスに帰国していた。「私」はボルンと自分が許せなかった。

以上が第一部の概要。文中「私」と記されているのは、アダム・ウォーカー。第二部の話者である、今は作家となった「僕」と同じニュージャージー出身で大学の同級生。第一章は、ウォーカーが作家となった「僕」に送りつけてきた小説の原稿だった。白血病を患うウォーカーの余命は幾ばくもなかった。同封の手紙には、どうしても書きたかったことを死ぬ前に小説に書いているが、内容は事実に基づいているとあった。

小説の書名は『一九六七年』。第三次中東戦争勃発の年で、アメリカの諸都市で人種暴動の嵐が吹き荒れた熱い夏だ。第二部「夏」は過去を振り返る回想形式で「君は」と二人称で書かれている。事件のあった後「君」はフランス留学を認められる。留学を目前にした一九六七年の夏休みを、「君」は最愛の姉と過ごしている。この二人の過ごす夏休みが尋常でない。二人は姉弟として愛し合うだけでなく、男と女としても激しく愛を貪りあう。

第二部を読んだ「僕」はウォーカーに会うためオークランドを訪れるが、ウォーカーはすでに死んでいた。体力がなくなりかけていたせいか、「僕」宛に残された第三部「秋」は完成した原稿ではなく「店へ行く、眠りにつく」といった電報のようなメモ書きで概略が書かれ、完成は「僕」に委ねられていた。「僕」は「三人称、現在時制」で文章を完成させることにする。

第三部はフランスに渡ったウォーカーとボルンのその後を描く。ボルンは帰国後マルゴと別れ、別の子連れの女性と婚約中。パリ留学中、街角で偶然再会したウォーカーとボルンは、旧交を温めることになる。ウォーカーは、ボルンを許したふりをしながらイレーヌとセシルという親子に近づき、信用を得た後でボルンの秘密を明かし、婚約を破談に持ち込むことで復讐を果たそうと動きはじめる。

第四部の舞台となるのは現在。二〇〇七年に小説を書き終えた「僕」はフランスを訪れ、現在は文学研究者となった五十七歳のセシルを訪ねる。「僕」はセシルから、その後のボルンと母親との顛末を聞かされる。最後に付されるのが、セシルの眼から見た晩年のボルンの姿を描いたセシルの手記である。ボルンが何故イレーヌと結婚しようとしたのか、その謎が暴かれる。読者が謎に満ちたボルンという人物を知るための手掛かりになっている。

四部構成で、第一部は一人称、過去時制。第二部は二人称、現在時制。第三部は三人称、現在時制。そして第四部を締めくくるのは、謎の解決を仄めかす他人の手記、といういかにもポスト・モダン風の手の込んだ構成の小説になっている。内容は完全なフィクションながら、素材となっているのは、同時代にコロンビア大学に学び、詩人を目指し、パリに留学し、帰国した後、小説家となったポール・オースターその人の過去である。

「インヴィジブル」とは、「不可視」という意味。アイデンティティや、生きる意味を探ることを主たるテーマとするポール・オースターにとって、見るという行為はいつも問題となる。だが、作家の書くことの真偽は読者にとっては「不可視」である。オースターはそれを逆手にとり、書いた作家にも「不可視」の小説を書いた。小説の核となる、ボルンの殺人、姉との近親相姦、ボルンの来歴等々について、小説の完成者であり、作者なのに「僕」は真実を目にすることは許されていない。

「僕」との話の中で、グウィンは弟との関係を彼の妄想と言い切っている。ボルンの話を信じるなら、少年は公園に運んだ時には死んでおり、多くの刺し傷は別の誰かによるものだ。しかし、「僕」には二人の言葉の真偽のほどを計る術がない。小説は完成を見たものの、ひとりの青年が体験した戦慄と陶酔、そしてその贖罪のための後半生は「不可視」の闇に包まれたままだ。

凝った構成で、読ませるための読者サービスに溢れた小説になっている。ポール・オースターは自己言及的な作家で、自伝的エッセイも書けば、半自伝的な作品も書いている。これだけ、何度もくり返し自分の人生を扱っていながら、まだそれを素材に新しい小説を書こうという意欲を残しているというのがすごい。そうは思いながら、自分という存在に対する臆面もない熱の入れように、ちょっと気おくれを感じてしまう自分がどこかにいる。自分という存在は、自分にとってそんなに大したものなのだろうか、と。