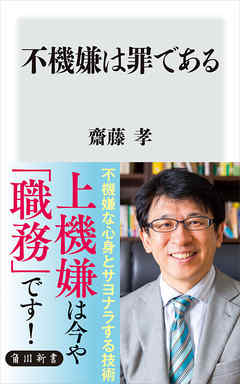

作品名にある「不機嫌は罪である」本書の主な内容である。不機嫌な人と接すると不機嫌が伝染してしまい空気がよどみ全てが不機嫌の空気に包まれてしまう。不機嫌な人とは出来るだけ付き合いたくないと思うのは人間の常である。職場であれば仕事の効率は下がり、関係性もうまく築けない。何も良いことはないのである。冒頭にある「職業としての上機嫌が求められている」まさに納得である。人間関係を円滑に回すためには「上機嫌が必須」である。「不機嫌」では伝わりずらく「上機嫌」であれば伝わり方も数段違う。本書では「不機嫌の罪」だけでなく「不機嫌の解消法」などもあるので職場環境や人間関係に悩んでいる人にはぜひ読んでほしい1冊である。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

現代社会において私たちはみな、常に他人の不機嫌にさらされて生きていること。

何が人々を不機嫌にしているのかの分析。

不機嫌に振る舞うことがもたらす弊害。

不機嫌は性格ではなく状態であること。

身体と心のトレーニングで状態はいくらでも変えられること。

最近、息子によく「怒ってるの?」と聞かれる。怒っていないし、機嫌も悪くない。でも週一くらい聞かれる。先日は夫に「なんか怖い」と言われた。ここ数年、加齢とともに口角が下がってきたとは思っていたけれど、原因はそれだけではなさそうだ。家の外にいるときはかろうじて笑顔を保てているものと信じているけれど、それもどうだかわからなくなってきた。昔から感情がそのまま顔に出るタイプだった。嫌なことがあると感情をひとつもコントロールできなくて爆発して、身近な人に怒られたり嫌な思いをさせたりした記憶も数え切れないくらいある。あの頃は10代だった。気付けば30代後半。最近いろいろなことがうまくいかなくて、心身ともに疲弊している。今までできたことができなくなっている。大切にしてきたものがひとつひとつ生活からなくなっていく。目を逸らしてきた多くのことからいよいよ目を逸らせなくなってきたのだと感じる。

常ににこにこしている人、感情の起伏が小さい人、誰からも好かれる人がずっと苦手だった。そういう人間になりたいと思ったことはないし、逆に、いくつになってもしっちゃかめっちゃかで情緒不安定な自分を、歪んだ自己愛で甘やかして許し続けてきた節がある。数少なくてもわたしのことを好きになってくれる人が何人かいればいい、と半ば開き直って生きてきた。でも、そろそろそんな独りよがりも限界かもしれない。限界はもうとっくに超えていたのかもしれない。だから毎日こんなに生きていることが辛いのかもしれない。

覚悟を決めてこの本を読んでみた。ものの数時間で読み終わった。かなり興味深かった。わがままで頑固で偏屈なわたしに寄り添いながら諭してくれるかのような優しくて穏やかな文体が有り難かった。ノートにメモを取りながら読んだから、理論はだいたい頭に入った。あとはどこまで実践できるか。

Posted by ブクログ

普通にしてても、不機嫌と思われてるんだなとわかった。

気分の浮き沈みを知られたくないから、一定な感じで、リアクションも薄いようにしていたけど、それではダメだということがわかった。

穏やかな上機嫌で一定に保てるようにがんばる。

Posted by ブクログ

私が読んだ齋藤先生の本で1番腑に落ち、読みやすく、実践したいと思える本でした。

上機嫌は自分も相手も気持ちがいいですね。コミュニケーーションもとりやすい。

相手にコミュニケーションしたいなと思わせてしまう上機嫌さを絶えず持ち続けたいなと思いました。

実践します。

Posted by ブクログ

「上機嫌」「メンタルコントロール」「コミュニケーション」の大切さを伝えている本。メンタルに不安がある人も読むといいかも。

不機嫌であることは、組織の生産性、周りからの自身の評価や、自己評価すら下げてしまうとのこと。

SNSを誰しもが使っている今日では、常に他者からの不機嫌にさらされてしまい、何もしなくとも不機嫌を感じ取ってしまうので、意識的な対策が必須。

特に中高年男性は、様々な理由(年を取ることで表情や体が固くなるetc)で、デフォルトが不機嫌に見えてしまうことが多いらしく、上機嫌であると見せようとしなければならないという。

本書では上機嫌であること、つまり気分をコントロールできることは立派な知的能力の一つであるとし、大人の嗜みとして上機嫌でいることが必要であり、不機嫌は罪であるといっている。

著者の齋藤孝先生は自身の不機嫌だった時代の経験を参考に書いているので、とても読みやすく、年齢に関係なく参考になると思う。

Posted by ブクログ

自慢や自分の知識の披露に終始せず、不機嫌になってしまう要因と自分を上機嫌にするノウハウを丁寧に解説していて好感が持てた。本のタイトルと内容がきちんと一致していて、最後まで主題から逸れず噛み砕いた説明で楽しみながら理解を深めることが出来た。

今まで自分の不機嫌やその悪影響についてあまりにも無自覚であり、セルフケアも不足していたことに気付いて恥ずかしくなった。いつも上機嫌な妻でいることで夫を幸せにしたいので、「穏やか上機嫌」を目指す理想の状態として意識を変えて行きたいと思う。

Posted by ブクログ

ついつい子供達にイライラしてしまうので読んでみた。

齋藤孝さんの本は大人向けの本も子供向けの本も良書が多く、この本も私にはとても有用でした。

自分自身の機嫌のあり方について考えるきっかけになり、また普段感じている他者からの不機嫌パワーについて、分かりやすく言語化してくれていて、「そうそう」と共感でき、読んでいてスッキリできた。

以下自分用のメモ

---

・現代では「職業としての上機嫌」が求められている。

・機嫌は理性や知性と相反する分野と思われがちだが、気分をコントロールすることは知的能力の一つ。

・不快を伝えても事態は何も解決しないのに、無意味な不機嫌を世の中に撒き散らしている人があまりに多い。

・インターネットは不機嫌な無免許運転者だらけ。自分も無免許なのに他人を取り締まろうという不機嫌で傷つきやすい運転者であふれている。

・不機嫌は状態であり、誰でもなおせる。

・スキマ時間に本を読む→心の平穏に効果があるはず

・人がイライラしている時というのは必ず何かに執着している。(未来への欲望、過去への後悔などがイライラを生む。煩悩にとらわれたままでは機嫌を上向かせることはできない。

・すべての事柄について「一事が万事」思考を行う人は、慎重なのではなく、単に知性を放棄している。不機嫌な人はどうしても「一事が万事」思考に陥りがち。

・煩悩をふっきることが大切

ふっきる方法、1断言力、2想像力、3自分を笑い飛ばす力

・すぐに陽気に踊り出す人たちというのは「オープンマインド・オープンバディ」の実践者

・自分の人生よりももっと大きく途方もないものにふれるのも人間が穏やかな上機嫌になるための手段の一つ

・自分を肯定する力の根本には自画自賛力がある。

自分を客観的に見て自分が生み出したものをありのままに評価する姿勢。客観的な視点をもちつつ、自分自身さえも「ふっきる」ところに生まれる。自分を肯定していくことこそ上機嫌の推進力。

・どんな知性を持った人も1人だけでは上機嫌になれない

Posted by ブクログ

musamikaさんの本棚で見つけました。

不機嫌になりやすくて、他人の不機嫌にも敏感でどうしたものかと思っていました。

上機嫌なからだを身につけて周りにも良い影響が与えられるようになりたい。リラックスできる究極の方法、呼吸法と関連した様々な方法を紹介している。

不機嫌をなおす7つの習慣のうち、上機嫌の時は踊るような気分、切り替えスイッチ、古典に触れることは取り入れたいと思った。

覚書

正義感を抱いているとき攻撃性のリミッターを外してしまう

即レス文化が不機嫌の温床、インターネットが人々の不機嫌を増幅し、見ず知らずの人にまで広げてしまう

傷ついた心を復讐心に変えてしまうことを「ルサンチマン」社会的弱者が社会的格差を解消できないときに敵を想定することで価値判断を逆転し敵を攻撃 弱者の恨みが道徳を作ったというニーチェ

静かに暮らすために情報遮断が有効 SNSとの付き合いのバランスを欠き慢性的な不機嫌を生み出す温床

現代人のからだは硬くて冷たい

食欲、性欲、睡眠欲の三大欲求の裏には温まりたいという共通する欲求

Posted by ブクログ

「常に上機嫌であれ」をモットーとする齋藤氏

にとっては、確かに不機嫌は罪になるのだろう、

と皆思うかもしれないです。

しかし自分の機嫌という気分をコントロールすることは、

立派な知的能力の一つであると齋藤氏は主張します。

つまり機嫌が悪く見える人は「バカ」に見える訳です。

誰だって知的に見られたいはずです。ならば不機嫌である

ことの罪の大きさと、上機嫌で居られる術をこの本で

学ぶべきです。

知的なビジネスパーソンを目指す人の必読の一冊です。

Posted by ブクログ

初めて齋藤孝さんの本を読みました。

読み進めれば読み進めるほど、この本は齋藤孝さんそのものと思えて、「納得」の一言でした。

その中で意外だったのが、斉藤さんは若い頃、「不機嫌」だったことです。あの斎藤さんが不機嫌だったとはと驚きましたが、そのような経験があったからこそなのだと思うと、より貴重なお話だと感じました。

心理学にも通じるお話だったり、仏教も学ばれていたり、多くの方から支持される方は、やはりこのようなことを大切にされてるんだなと思いました。

自分の不機嫌さも実感させられましたし、これからは上機嫌でいられるよう、実践をしていきたいと思います。

これからの人生のバイブルになりそうな、何回も読みたい本です。

Posted by ブクログ

上機嫌であることが、自分だけでなく周囲にも良い影響を及ぼす。感情に振り回されるのではなく、感情を自分の価値観を知るツールとしてうまく付き合い、自分も周りも上機嫌にしていきたいと思った。

Posted by ブクログ

不機嫌は本当に罪だと思います。不機嫌な人がいるだけで、その場の雰囲気が悪くなりますし、不機嫌が人から人へ伝播していきます。私自身も、特に家族の中で、無意識のうちに不機嫌になり、周囲の雰囲気を悪くしてしまったり、家族みんなに気を使わしたりしてしまった経験があります。その度に、なんて自分は幼稚だなって反省したことがあります。子供ならまだしも、大人なら、自分の機嫌は自分でとるべきだと思います。お互いが心地よく過ごすためにも、本書で著者が言う「職業としての上機嫌」は誰もが身につけるべきスキルだと思います。

Posted by ブクログ

私自身、自分でもよくないなーと思いながらも不機嫌を漂わせていると思う。

不機嫌にならないようにしよう、と思うとなかなか難しかったけど、普段からこういった上機嫌でいるという癖つけをしていくのがいいかもしれない。

Posted by ブクログ

私は、どちらかと言うと、人間、不機嫌な時もあってもいいのかなと思います。でも場をわきまえるべきだと。ここでの場とは、公私の区別になるのかな。私の考える『私』は、不機嫌をぶちまけられる家族や友人。職場やSNSやネット上や家から出たら『公』。自分の感情をコントロールできる力は必要。

そして最も悲しいことは、この本で罪だと言われてる不機嫌さんたちは、やはり四六時中スマホ三昧でこの本を読まれることはないのだろうな。

Posted by ブクログ

斎藤先生の本。

不機嫌の解消法が丁寧に書かれていた。

まず、自分が上機嫌でいられるように、さまざまなシステムを作っていきたい。

体温が低いと不機嫌になりやすいということ。朝起きて手足が冷たかったので熱めのシャワーを浴びてみた。自分が不機嫌をとるために行動することも上機嫌で過ごせるひとつにつながるのかもと自分なりに考えた。

不機嫌は伝染する。本当にそうだと思った。何かあるとイライラを前面に出してくる同僚。何でこの人はイライラしてるの?って自分がイライラしないように、面白がって生活したい。

また読んで日々上機嫌でいたい。

Posted by ブクログ

人は何かに執着していてそれが手に入っていない時にイライラする。

不機嫌を避ける上で、上記は大きな味方になる。ジョークが言えると言う事は自分は事態を客観的に把握し、自己をコントロールできています。と相手に示すことにもつながります。

伝統的な職人に限らず、昭和の日本の職場では、罵倒しながら後輩を育てる。と言う習慣が当然のように行われていました。不機嫌さを前面に出して相手を否定し、この不機嫌な俺を見たくないならちゃんとしろと要求する。ただ、このやり方では1時は不機嫌パワーで人を支配して思い通りに動かせても、一度結果が出なくなれば人の心は一気に離れます。そしてそもそもあの人のことは好きでなかったとかあの人は人間的にできていなかったなどと言われるようになります。

魔女狩りを生んだのは正統派といかんと言う考え方です。自分たちに正義がある、その正義のために異端を血祭りに上げなければならない。そのような考え方が魔女狩りと言う概念によって正当化されていました。そしてそれを現代で可視化したのがSNSです。

傷ついた心を復讐心に変えることをルサンチマンといいます。この概念はキルケゴールによって想定されニーチェの道徳の系譜で使用されました。兄ちゃんによればルサンチマンを持つものは社会的弱者であり彼らは自身では社会的格差を解消できない時、敵を想定することで価値判断を逆転し敵を攻撃するのに至るのだといいます。

Posted by ブクログ

内容の一つ一つを見ると、脈絡がなかったり関連がわからなかったり、ただ単に著者の趣味嗜好の押しつけっだったりといろいろ思うところはあるが、この本のタイトルにある、本の根底に流れている全体のテーマには納得できる。

現代は不機嫌が許されなくなった。不機嫌をコトを動かすシステムとしていたところが日本のところどころにはある。だが、それではいけない。

本当に、読むべきところは、気がつかないといけないところは前半部分で、中盤からはあまり読む必要がないように思う。そこから以降も「上機嫌」でいる方法、メンタルも保ち方がところどころ書かれているが、断片的でまとまりがない。

好きな音楽、好きな映画とかを書かれても困る。

ただ、その断片的なところにも読み取る価値が少しあるので、時間があれば汲む必要はある。

Posted by ブクログ

不機嫌という罪の重さを再確認できただけで十分得るものがあった。

よく不機嫌になる親友と、常時上機嫌な親友の対照的な2人が近くにいるため、1人の機嫌がいかに周囲へ影響するかを最近ひしひしと感じていた。

そんな中古本屋で目に留まったのがこの1冊だった。

「楽しかった」「良い人」「また会いたい」と好印象を残す人は、著書にあった『当事者意識』を潜在的に持っていると感じた。

人と一緒にいる間は、楽しい時間を過ごせるようにお互い努力することができる、場に対する責任感のことだ。

努力と捉えず自然にできる人こそ自然に愛される人だと思うが、私も含め多くの人は当事者意識を持つ練習をすべきだ。

あの人がいるだけで場が明るくなる!と言われるような上機嫌マスターになりたい。自分の機嫌は自分で取れるよう、自身の不機嫌の芽と上機嫌のスイッチを探していこうと思う。

Posted by ブクログ

それこそ 体を使ったり

習慣や会話に工夫したり

内から外から

心の機嫌を取る方法です

しっくりこないものが

あって当然なので

何か一つでも 心に残しておくと

ストレス少なくなりそうですね

Posted by ブクログ

不機嫌にならず(直して)に人と接するにはどうしたらいいのか。自分の心をコントロールする方法、現状の不満を打破する思考まで書かれている。

書かれている内容はごく当たり前のことだが、現代社会の問題点を考え、気持ちを改めてさせてくれる本。

不機嫌を見せないのも、職務の一つ。上機嫌になって、周りも上機嫌にしていきたい。

Posted by ブクログ

職場に何を言っても否定してくる人がいる。

そうすると、重要な報告が漏れる。

私もそういう人とは最小限の接触しかしなくなるから、仕事が滞る。

そんなことが続いた時、ふと目にしたので買った。

自分のイライラは、職場の人たちには関係ない。

そういう不機嫌さを、我慢するのではなく、自分はどうして今不機嫌なんだろうと考え、行動をコントロールすること、それが一番大事なのだと知り、目からうろこだった。

我慢じゃない、なんで私はイライラしているの?と聞けばいいのだ。

やらなくちゃいけないことに対して、面倒だと思うことも不機嫌だそうだ。

最近、仕事に対して全部そうなので、ちょっとやだなと思ったら、自問自答してみようと思う。

部下にも同僚にも、私のいらいらいは関係ないのだから。

明るくいよう。

Posted by ブクログ

毎日、2時間かけて電車に通ってると肩がぶつかったり、舌打ちされたり、

不機嫌になってる人も見てつられてしまう。

自分も気をつけなきゃと思っているが機嫌を良くすると言うのが本当に難しい。

私の父親は外面が良いが、家では仏頂面で常に機嫌が悪く、そのせいで家の空気も悪くなる。

本書のタイトルのように、まさに不機嫌は罪である。

自分も不機嫌で仏頂面にならないよう時々読み返したい本である。

本書で勧められていた

空気を大きく吸って、2秒間息を止め、なるべくゆっくり吐くというのを嫌なことがあったとき、寝る前などにするようになってから

不機嫌のスイッチを切れる感覚がわかってきた気がする。

本書はこういったノウハウが書かれている本である。

Posted by ブクログ

・日本人よ、もっと温泉に入ろう→温まると上機嫌に

・文字に残るものに関しては基本的に不機嫌を露わにしないというルールは重要

・踊る

私はかなり上機嫌な人間かも

Posted by ブクログ

『現代では「職業としての上機嫌」が求められている』という提言から始まる「上機嫌ノススメ」本。ネット/SNS社会で蔓延る不機嫌のあり様を指摘し、上機嫌のメリットと必要性を説く。

自分的には、目新しさよりは確認という感じだったが、面白かった。この本の考え方で行けば、ワシは比較的「常時上機嫌」なカテゴリに入る気がするが、やはり周りにいる「何かと不機嫌(に見えるよう)な態度」の人にも思い当たり、それはストレスだよな、と感じる。そういう人にこそ読んでもらいたい気はするけど、難しいんだろうなぁ。

Posted by ブクログ

著者自身、若かりし頃に不機嫌を撒き散らしたため非常に損をした経験の持ち主。不機嫌を罪とまで言い切っているのは[不機嫌]=[自分のみならず周囲の生産性を下げる行為] と言えるからだ。特に現代の日本においては社会全体のマナーが向上してきたことにより不機嫌が際立つようになり、その影響も大きくなっていると分析されている。それゆえ不機嫌は罪であるどころか職業として、職責としての上機嫌が求められるというのである。

本書では以下のステップに従って上機嫌を身に付ける方法が解説されている。

ステップ①:自分の「不機嫌の芽」を知る

ステップ②:からだを上機嫌モードにする

ステップ③:こころを取り戻すわざを身につける

個人的には上機嫌モードにするために体の状態を整えることを実践していきたい。簡単なところではデスクワークでは定期的に伸びや深呼吸するなど。無意識ではやっていたかもしれないが、意識的に生活や仕事の中に取り入れていきたいポイントであると感じた。

Posted by ブクログ

始めは出版社に無理やり書かされたのかなと思うくらいつまらない本だと思ったが、徐々にふむふむと読み進めた。

不機嫌な方が仕事が出来る様に見えると思ってたり、ヘラヘラ笑ってる周囲を緊張感のない奴らと心の中で軽蔑したり、あぁ30代の頃の自分もそうだったなぁと振り返る。

これからは、”トントン”と跳ねて上機嫌で行こう。

Posted by ブクログ

機嫌は自分自身のメンタルや仕事のパフォーマンス、周りへも影響するから、不機嫌でなく上機嫌でいよう。

本の内容は、齋藤孝さんにしては少し薄いかなぁと思った。

Posted by ブクログ

齋藤孝による、文字通り、対人コミュニケーションにおいて不機嫌は罪であり、意識的にも上機嫌であるための方法を指南する一冊。

特筆すべき内容はないものの、いつもながらわかりやすく勉強になった。

Posted by ブクログ

タイトルみてそうだよなと思い、齋藤先生の本も初めてなので購読。今や(昭和のような)権威あるリーダーの上意下達の時代ではないし、周りを気にしなくて許されるのは圧倒的な天才だけ。SNSでも不機嫌が炎上拡散しやすい時代でもあり、自分を守るため、気分良く生きるためには上機嫌であることが一番。不機嫌にならないためには深呼吸することや気分転換に映画や音楽に浸ること、好きなことに打ち込むこと、不機嫌になりそうな時に一呼吸おくことなど、いくつ間工夫が説明されている。残念なのは、「データ」がないこと。人前に出ることが多い齋藤先生の経験談に基づく感想がベースなので、「ああ、わかるなあ」という腹落ち具合。ただ、上機嫌でいることが自分だけでなく、家族、周囲、ひいては世界平和につながることなので、なるべく上機嫌でいましょう。

Posted by ブクログ

他の本でも読んだ直後に「よし、不機嫌にならないように頑張ろう!」と思うのにふと外に出るとかなりの確率で不機嫌の芽が出てしまいます。

冷え性気味なのと寒いのが苦手というのが助長しているのかもしれませんが……。

おだやかな上機嫌までの道は長い。ふっきって、だんだんできるようになっていこう。まずは呼吸と体をほぐすところから。

Posted by ブクログ

行き場のない不機嫌が問題。

40過ぎたら普通にしていても不機嫌に見える。上機嫌くらいでちょうどいい。

不機嫌のほうが知的に見えると錯覚している。

1、自分の不機嫌の芽を知る。不機嫌になる瞬間をとらえる。

相手の気持ちではなく、自分の気持ちを知る。

2、心ではなく、体を上機嫌にする。体を経由して心に働きかける=体を温める。

3、心を取り戻す=コントロールする=マインドフルネス=今に集中する。

以前は上司は不機嫌でいられたが、今は上機嫌な職場のほうが仕事の効率がいい。

鬼監督より上機嫌な指導者=原晋監督

職業として、上機嫌になること。

テレビが勝手に不機嫌を演出している。

SNSなど文字に残るものは不機嫌を残さない。

穏やかな上機嫌を目指す。体を温める。表情が硬いと不機嫌のもとを抱える。

呼吸で機嫌を整える。姿勢を整えて体を開く。深い呼吸をする。3・2・15の呼吸。3秒で吸って、2秒止めて15秒で吐く。

体を温める。

表情と声で判断されている=表情と声に気を付ける。

心の気分を表にあらわさないため、自分の形を決めて守る。

自分の切り替えスイッチ=テンションが低いときに好きなものを食べる=将棋の食事など。

音楽=シチュエーションに合わせた曲を決めておく。