感情タグBEST3

Posted by ブクログ

90分のスプリントでメリハリをつけることは本当に大事だと思いました。1日のスケジュールの中でスプリントタイムとブレイクタイムの繰り返していくことで、良質なアウトプットに繋がる。

また、「疲れる組織」と「疲れない組織」についての論述もあったが、明日から実践できる“思いやり”の重要性を認識し、相手の感情を知り、働きかける。

そして、自分自身も自己開示をしていく。日本では「自己開示」しないことが「ビジネスライク」だという風潮があるが、本音を伝えて、“信頼はパフォーマンスに直結する”という文化が醸成していけば、リスクをとれる信頼感が生まれ、役割も期待も明確になる組織へと変貌できることをこの書で学んだ。

Posted by ブクログ

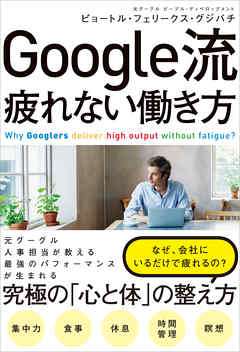

元Google People Developmentの著者であるピョートル氏が、日本人ビジネスマンに向けて語る疲れない働き方の本。

ピョートル氏は現在はプロノイアグループの代表。

疲れず集中して、楽しく仕事をするための指南書。

翻訳本ではなく、日本語が丁寧でとても読みやすい。

Googleが取り入れていたマインドフルネスやその応用を紹介したり、感情やエネルギーをマネジメントする方法、食事や睡眠の方法についても語っている。

また組織(会社)の中で、心理的安全性を保ちつつ、疲れない働き方のポイントを解説している。

環境のせいにせず、みずから環境(会社や上司も)をマネジメントして変えていくという発想が面白い。

至極当たり前なことが語られている気もするが、読んでみるとたくさんの発見がありました。

中心的な内容は、「自分でエネルギーをマネジメントすること」です。

その具体的な方法(集中、生活、信頼や関係性)が書かれています。

Posted by ブクログ

生産性の高いチームの共通点は「他のメンバーへの思いやりと共感する能力」と書いてあった、、、、

そう考えると、仕事の質は人間の質に比例するのだと思う。

疲れない働き方の核となる部分は、自身の人間的成長であると感じた。

Posted by ブクログ

【この本のお気に入り】

◎フローのメリット

◎瞑想の習慣を取り入れる

【序章】皆さん、疲れすぎていませんか?

◎疲れずに仕事をするための「エネルギー」のマネジメント

↳自分のエネルギーをマネジメントする、ということ

①体のエネルギー②感情のエネルギー

③集中のエネルギー④生きることの意義からくるエネルギー

【1章】時間のマネジメントから「集中力」のマネジメントへ

◎タイムマネジメントより、集中力のマネジメントを意識しよう

↳自分の「集中力」と「エネルギー」をマネジメントする

◎フローの状態に入ると生産性が2倍になる!

・フローのメリット

↳創造性/課題解決能力が4倍になる

↳新しいスキルの学習スピードが2倍速になる

↳モチベーションが高まる(アドレナリン/ドーパミン/エンドルフィン等の脳内物質が放出される)

↳痛みや疲労を感じなくなる

◎新しいことをするためにもルーチンは持っておく

◎マインドフルネス瞑想などの心を整える習慣を持とう

【2章】疲れず生産性を上げる「エネルギー」と「感情」のマネジメント

◎90分のスプリント(サイクル)で大事な仕事に集中して当たる

◎疲れた時、イライラしている時は、頑張らない

◎新しいことをするためにもルーチンは持っておく

【3章】確実に自分をチャージする食事/睡眠/運動の習慣

◎よい食習慣のために「食事」への意識を高めよう

◎お酒は「自分の軸」を持って付き合う

◎健康に関するティップスはPCAを回して自分に合ったものを選ぶ

◎睡眠はリズムを作ることを心がける

◎忙しい時は仕事の中で動く

【4章】疲れる組織と疲れない組織

◎「疲れない組織」は自分でつくれる

◎「わからない」ことを「わからない」と言える人が「できる人」

◎ダメな上司に当たったら、自分がうまく使うつもりで

◎建設的なコミュニケーションを意識する

Posted by ブクログ

「仕事とは、アウトプットを出すプロセスです。『自分ができるだけよいアウトプットを出す』ために、知恵を絞らなければなりません」

仕事はどうしても「こうあるべき」で考えてしまいますが、会社にとっても自身の成長にとってもアウトプットを高めて成果を出すことが最優先事項。そのためにいかに自分のエネルギーや時間、環境を大切にてきるか。今までの自分が知らず知らずのうちにパフォーマンスを下げていたことに愕然としました・・。

本書には具体策が多く載っております。以下はすぐ取り入れようと思った内容です。

・通勤電車のルーティン

・食事と運動

・他者を含めたマインドフルネス

・疲れない働き方

仕事は変えられなくても働き方はすぐに変えられます。周りに気を遣ってしまう日本人だからこそ、自分のアウトプットを高めることが周りのため!と思い、もっと自身・周りを大切にしようと気づかせてくれた本です。とても参考になりました。ありがとうございます。

Posted by ブクログ

他者との関係のマインドフルネスも大切。

恐れのない組織の作りかたを参考にしたい。

・違和感を無視しない。

・過去の振り返りをする。

・コミュニケーションにはいい質問が欠かせない。

・集中:最低限のアウトプットを決める。

Posted by ブクログ

総評

懸命に働いているのに、成果につながっている実感がない、、

そんな悩みを抱える皆さんが疲れすぎずに成果を上げていくためのヒントが詰まっている一冊です。

章立てもわかりやすく読書初心者や久しぶりの読書にもお勧めできます。

オススメの読み方

まずは個人レベルで実行ができそうなことを見つけていくことをお勧めします。

最初から組織全体で変化を与えていくことを目指すのはかえって大きな負担になりかねません。自分で試してみたい!と思えるものを見つけながら読み進めてください。

Posted by ブクログ

●自分の仕事に集中する方法

自分の仕事をするときには90分の間で集中する時間とそうでない時間のメリハリをつけること(スプリント)や、集中しやすい環境/仕掛作りや、集中する際のスイッチとなる方法。

●組織/チーム内で能動的に仕事をする方法

上司に忖度せず気軽に質問や相談をしやづい環境作りを組織として行っているか。マネージャーは自ら作業するのではなく、作業を担当するスタッフのマネジメントに集中出来るか(プレイングマネージャーはキャパオーバー)。

Posted by ブクログ

"Manage your manager"

けっこう実践しているものがあって勝手に感動した。90分スプリントはポモドーロテクニックそのもの。個人的には60分が限界だが。

自分に足りないもの:システムシンキング(日本人てとくに弱いかもしれんな)、他愛ないコミュ、マネジ力。

どう鍛えるか:自分の行いや気持ちに対してなぜ?を社会全体まで広げて考える、飯時くらいは話す意識、re:Work(必要になってから学び始めたほうが進む)。

Posted by ブクログ

上司と部下のコミュニケーションの点で、私の会社の今の状況ではパフォーマンスが下がるのは仕方がないと思った。

あとがきの、筆者の故国ポーランドの話は心に響いた。

かなり参考になる1冊

Googleの働き方や仕事での考え方、働き方、価値観など非常にためになる1冊です。

日頃から感じていることが多く書かれていて、喉まで出かかっている言葉を代弁してくれた内容になっています。

ただ、工場系の仕事を軽く見ている、悪く言えばバカにしている節があるので⭐️-1引いています。

Posted by ブクログ

・集中力とエネルギーをマネジメントすることが重要。

・一日90分フロー状態に入れば、生産性は2倍になる。クリエイティビティが高い仕事でアウトプットを出すためには、最低90分は必要。

・スプリントを意識する。90分集中したら、10~15分休憩する。休憩時間にエネルギーを整えること。

・90分のための準備は万全にしておく、アウトプットを決めておく、タスクを細切りにしておく。

・瞑想することでフローに入りやすくなる。会議前に3分瞑想することも有効。

・生産性が高いチームの共通点は、他メンバーへの思いやりや共感の能力が高いこと。

・本来マネジメントとは、「いかに皆でアウトプットを出すか」を考えること。マネージャーの役割は、プロセスを決め、部下がそのプロセスを適切にこなせるように管理すること。

・イノベーションによって新しい価値を生み出すことがクリエイティブエコノミーの本質。新しい価値は、情報+分析+直感で生まれる。

・過去の振り返りで自分の価値観を見つけること。仕事の中でおもしろいと思えることを増やす。好きなことを仕事に活かせないかを考える。幸せな働き方が、疲れない働き方。

・自分の働き方も世界とつながっていることを意識すること。日本人は目の前の仕事やキャリアに捉えられ、自分中心になりがち。

Posted by ブクログ

タイトルが疲れない働き方とあるが、今の日本人の働き方に対する疑問を提起している本。

日本で流行っているタイムマネージメントよりも、集中力のマネージメントを優先して、生産性を上げるべき。(もちろんタイムマネージメントは出来ている方が良い)

確実に自分のパワーをチャージするよう、食事、睡眠、運動習慣を重視する事。疲れる組織から疲れない組織に変えていこう。遊びと仕事を混ぜていこう。

自分の考えにあったものが多く、非常に共感できる内容。いずれも実践していきたいが、最後の遊びと仕事を混ぜて行くことについては、ちと時間がかかりそうだ。

あと日本は他国より恵まれているのに、愚痴が多い、もっと自分の人生に責任を持とうよとのコメントは、本当にその通りだと思う。あと日本の大企業の社員の世界の中の日本という意識の低さ。これもその通り。富士通の社員のリストラのニュースが最近あったが、そういう人間が多い事も大きな問題なんだろうと思う。

Posted by ブクログ

フロー状態

・明確な目標

・フィードバック

・難易度

・五感をフルに使う

・Yes and...

集中しやすい環境

マインドフルネス瞑想

90分スプリント

新しいことをするためのルーチン

軸を見つけるための質問

Posted by ブクログ

「働く」ことに関して

日本はまったく世界に誇れる状況にありません。

結果主義がだいぶ根付いたとは言え、

職場にどれだけいたか=どれだけ仕事をしたか

いう感覚がまだまだあります。

本日ご紹介する本は、

ポーランド人で、元グーグル人事担当の著書。

客観的に日本の会社を見て

日本人は疲れすぎていることが生産性を

落としていると主張する1冊。

ポイントは

「人間関係」

疲れる原因のトップは、「仕事の人間関係」

「わからないこと」は「わからない」と言える。

本音を言える。

リスクを取れる。

役割と期待が明確。

失敗を開示できる。

当たり前のことですが、人間関係によって

これらのことができなくなることが日本の会社には多いそうです。

「記録」

円滑なコミュニケーションのために、記録は重要。

記録がないと、

”言った方”、”言われた方”の認識や記憶が異なった場合

後でお互いに、ものすごく疲れます。

「イラっとする」

仕事の中でイラっとすることはよくあります。

イラっとしたら

すぐに反応してはいけません。

①何を言われたのかきちっと認識する

②まずは深呼吸する

③どんな建設的な反応をとればいいか理論的に考えてから反論する

相手が言ったことを自分の言葉で言い直してから

一呼吸おいて、建設的かつ理論的なことを冷静に考えてみると

いいかもしれません。

本書では、そのほかに

身体の整え方

感情の持ち方

組織の在り方

働き方など、

疲れないために参考になることがたくさん書かれています。

会社や仕事に疲れている方は

ぜひ、読んでみてください。

◆本から得た気づき◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「エネルギーのマネジメント」によって仕事の効率も自分の満足感も変わってくる

「すぐに反応しない」=疲れずに仕事をするために必要なスキル

疲れている時は頑張らない

自分なりに健康的な食事を、無理なくとれる仕組みつくることが大事

料理をすることで、その料理がどんな材料で、どんな方法でつくられているのかがわかる

目が疲れた時=顔を洗う、植物を見る、瞑想する

遊びと仕事を混ぜる

今の仕事の中で「これおもしろいな」と思うことを増やす

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆目次◆

序章 皆さん、疲れすぎていませんか?

1章 時間のマネジメントから「集中力」のマネジメントへ

2章 疲れず生産性を上げる「エネルギー」と「感情」のマネジメント

3章 確実に自分をチャージする食事・睡眠・運動の習慣

4章 疲れる組織と疲れない組織

5章 疲れない働き方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Posted by ブクログ

Google流 疲れない働き方

2018/3/10

著:ピョートル・フェリークス・グジバチ

仕事で重要なことは、アウトプットを高めること、生産性を高めることであり、Googleでは社員自身が生産性を高く維持できるように、以下の4つの方面から取り組みをしている。

①体のエネルギー

②感情のエネルギー

③集中のエネルギー

④生きることの意義からくるエネルギー

人間のエネルギーにはこの4つのレベルがあると考え、それぞれ整えていくもの。

本書の構成は以下の5章から成る。

①時間のマネジメントから、集中力のマネジメントへ

②疲れず生産性を上げる「エネルギー」と「感情」のマネジメント

③確実に自分をチャージする食事・睡眠・運動の習慣

④疲れる組織と疲れない組織

⑤疲れない働き方

本書で取り上げている好きなテーマは「時間のマネジメントから、集中力のマネジメントへ」。まだまだ時間を軸にして働いているきらいがある日本人。私もそんな環境にいる。そしてまだまだ集中力とアウトプットがすべてであるという理解が少ない環境であるというのも背景にはある。

時間を軸に動かないといけないこともまだまだ多いのは事実であり、集中力とアウトプットだけが独り歩きしてしまうのも怖い。一定の力をつけ多くのことを理解した上でそれらに向かっていかないとどうしても片手落ちになってしまうように思う。

日本的な積み上げと努力を行い並列的に著者の考えを理解し実践していくことはこれからの日本にも大いに求められる。勘違いせずに育つためには本書プラス古来の考えを大切にする心を持ち備える必要がある。

Posted by ブクログ

出張帰りの東京駅の構内にあった本屋&カフェにて、記事をまとめながらふと見かけたので買ってみた。

Googleではどんな「疲れない働き方」をしているんだろう? と思ったけど、Googleに限らずにモチベーションの維持の仕方や休み方など、シンプルで分かりやすい内容でした。

こういう方向を目指していかないといけないな、と改めて。

Posted by ブクログ

如何に短い時間で品質の高いアウトプットを出すのか。そのためには、心身の健康が欠かせない。本著は、その心身の健康を維持しつつ、生産性の高い働き方実現に向けての本である。

私自身、比較的新しい業界にいるため、ここにある内容の一部は取り入れているし、これから参考になる項目も多かった。しかし、多くの古くからある業界(金融、メーカー、インフラ)ではどれだけ実現出来るか。日本企業の本気度が問われている気がした。

なお、最後にある上司のマネジメントの項目は、ボリュームの関係もあるが、ここにある内容では薄いと考える。これだけで1冊書いてもらいたい。

Posted by ブクログ

2018046

如何に疲れずに、仕事に取り組めるか。

元Googleの人事担当の著者。受け身で仕事をするから、余計に疲れる。上司との関係は、特にストレスに感じる。それなら、自分で上司をマネージメントする。主体的に考えれば、決して受け身にはならないのかもしれないけど、思考停止してしまう時はある。

やりたくない時に、無理に仕事に行かなくても良い。以外と、画期的な気もしたけど、生産性で考えたら当たり前。

食事を自分で作るようにする。食材への関心も湧き、仕事へのパフォーマンスにも繋がるとのこと。

信頼と信用も組織が生きるか死ぬかぐらい、とても重要な考え方。信頼があるからリスクが取れる。

Posted by ブクログ

内容としてはGoogle流でもなんでもなく、集中して仕事をするために必要なエッセンスが書かれていた。

仕事柄、便利なツール、ソリューションの導入に着眼しがちな気がする。しかしながら、重要なのはコミュニケーションをとり、気持ちよく仕事をして、楽しむこと、楽しめる環境作りということなのだと思った。

Posted by ブクログ

・この仕事はなんのためにしているのか考える

・その人はなにを考えているのか意識する。強気な発言だけど実は緊張しているなとか。もっとコミュニケーションがうまくいく。

Posted by ブクログ

・モルガン・スタンレーやGoogleで働いていた著者による教養、実践本。

・現日本の仕事環境、現状について多く言及している。働き方の多様化が急速に進んでいる中ではあるが、過去から構築してきた日本の根強い仕事環境(生産性の低さ、長時間労働を是とするなど)がすぐに変わるとは思えない。ただ、こういった本を手に取って読む人が増え、読んだ人が少しずつ仕事に対する考え方や行動を変えていくことで、変化は生じると思う。

・理論や考え方は理解できるが、具体的な実践・行動が長期間伴うかどうかというのは本書のみだと難しいかも。

Posted by ブクログ

疲れる組織:忖度が多い

疲れない組織:「わからないこと」は「わからない」と言える

疲れる組織:役割も期待されていることも曖昧

疲れない組織:役割と期待が明確

⇒疲れる組織も疲れない組織も良く理解できる。

結局コミュニケーション不足が疲れる組織に直結すると思う。

些細なことでも「自分から動く」ということです。

⇒受動的ではなく能動的。頭で考えられても行動することが難しいけど、

常に意識すること。

Posted by ブクログ

◆学び

ヘトヘトになるまで働いてるのに成果が出ないは間違いで、疲れているから成果が出ない。

だから、疲れない働き方が大切。

・思考の切り替え

長時間働く→集中力高く働く

・疲れない生活リズム

睡眠時間をしっかり取る→同じ時間に起床

・遊びを取り入れる

Posted by ブクログ

生産性を高く維持するための取り組み4つ。エネルギーのマネジメント。

1.体のエネルギー

2.感情のエネルギー

3.集中のエネルギー

4.生きることの意義から来るエネルギー

一週間平坦に仕事をするのは、非効率。自分の体の状態をよく知り、体に合った仕事をしたほうが良い。体調が万全でなければ、その日は片付けの日にするほうが効率的。働き方の参考にしたいです。

Posted by ブクログ

積読してた本を片っ端から読もうシリーズ12冊目。

時間術の本を読んだ後にアレですが、

この本ではタイムマネジメントよりも

「集中力」や「エネルギー」のマネジメントに重きを置いて書かれています。

ピョートルさんの本に繰り返し登場する

「心理的安全性」というのも、

フローに入る、すなわち高い集中力で高い成果を出す環境作りに

必要な要素として捉えられています。

「心理的安全性」を構築する為の

マネジメントの大切さや心構えも具体的に書かれており

すぐに取り入れたいなと思いました。

高い成果を求めながらも遊び心を忘れないというのは、

決して矛盾しているワケではなく、

仕事と遊びの境界線がなくなって来ていること、

楽しみながら熱中出来る人が強いということで、

最近読んだ本とやはり通ずるものがありました。

普段はなかなか意識できていないけど、

仕事の概念が確実に変わり始めていることをしっかり念頭に置きたいと思います。

Posted by ブクログ

①音楽で自分の環境を作り、集中を促進する。

②会議の前に3分間瞑想を取り入れる。

③相手の感情を知り、理解し、働きかけるためには、同情、共感、思いやりの3ステップを意識する。

Posted by ブクログ

新しいものを次々積み出す世界のトップ企業Googleはどのように仕事をしているのだろう?と思い手に取った本。

(昔、うちの会社にもピョートルというポーランド人がいたけど、まったく別の人)

クリエイティブに仕事をこなすには、仕事のメリハリや、コミュニケーションが大切。

長時間作業を続けることで成果を出す時代ではない。長時間働いて疲れていては、クリエイティブな仕事はできない。

日本のエンジニアは開発単価を工数(人月)に請け負うことが多い。つまり、アウトプットのクオリティは関係なく、働いた時間に対する対価である。そういった根付いた文化的なところを変えていかないと、仕事への情熱も傾かない。どれだけクオリティの高い成果を出しても、収入には繋がらないのだから(次の仕事へ繋がるかもしれない。信頼には繋がるとは個人的には思うけど)。

「もう何でみんな愚痴ばかり言って、自分の人生の責任をとらないの!」

そう思います。

Posted by ブクログ

エネルギーマネジメント

①体のエネルギー

②感情のエネルギー

③集中のエネルギー

④生きることの意義から来るエネルギー

フロー状態=没頭集中 疲れることなくアウトプット

リアルタイムFB

目標明確

ちょうどいい難易度

ハイリスクハイリターン課題

ワクワク環境

没頭環境

パターン破壊

目標共有

活発なコミュニケーション

自分でコントロール

リスクの存在

厳しい環境

平等な参加

共通言語

謙虚

傾聴

相手尊重

会議は25分単位

相手を含めたマインドフルネス「瞑想」

Sympathy,Empathy and Compassion

同情、共感、思いやり

大切なことは土日に考える。

スプリント

90分単位で集中~休憩 のサイクル

疲れない組織

本音が言える。(分からないことはわからないと)

リスクを取れる信頼感。

役割と期待。

失敗を開示し、次につなぐ。

部下とは個別ミーティング

Manage your manager

幸せに働くための

自己認識

自己開示

自己表現

自己実現

自己効果感