感情タグBEST3

Posted by ブクログ

大分に関わりのある方からの推薦本。「大友二階崩れ」に改題する前の「義と愛と」というタイトルが本書のストレートなテーマです。戦国時代の国東半島周辺を舞台に大友家の家臣の吉弘鑑理・鑑広兄弟を主人公にして、権謀術数渦巻く時代に「義の人」であろうとした兄と「愛の人」であろうとした弟の生き方の葛藤を描いています。でも「義か愛か」ではなく「義と愛と」という書名であることに作者の狙いはあり、それがエンディングに向かって加速度上げて展開していく筆力に巻き込まれた気がします。いま、「愛」は盛んに語られますが、「義」については意識されない時代だからこそ、「義」ある「愛」を訴える本書が現代に訴えるメッセージ持っているのだと思います。それにしても、鑑理の「義」にこだわる不器用さにイライラしてしまう自分もいましたが…

Posted by ブクログ

もどかしいほどの鑑理の義の貫き方、それが報われない展開にやるせなさを感じたが、最後のどんでん返しにホロっとさせられた。最終章あらためて読み返してしまった。

Posted by ブクログ

また素晴らしい歴史小説作家が現れてしまった……

鑑広がひたひたと死から逃れられなくなって行く様、愛してやまなかった楓の死。読んでいて、苦しく、哀しく、久々に本を読みながら泣きました。

最後の鎮信の「義は苦しきものなれど、弱きものではないやもしれませぬな」という言葉にも考えさせられた。愛か、義か。

シリーズ第2弾『 大友の聖将』も楽しみです。

Posted by ブクログ

時は戦国時代

今の九州大分県にあった大友氏のお家騒動「大友二階崩れの変」がタイトルなんだけど

話の軸になるのはそんな大友家家臣 吉弘家。

大友家の今後の家督は正室の子か

それとも側室の子かで真っ二つに意見が割れて

側室派の中心人物が大友館(まさにここで言う大友二階)で

殺害されるというまぁなかなか、おっかない事件。

でもこの大友二階崩れの変がなかったら後の大友宗麟はいなかったわけだし…

にしてもよ。

大友様第一主義!で、義に生きたお兄さん鑑理と

愛する者のためなら!で、愛に生きた弟の鑑広がなんだか切ない。

この時代親兄弟子殺しが多い中で仲が悪いわけではないのに

違う意見だから割れちゃうのもわかる

というよりどちらの意見も分かる。

それがやけに苦しいしもどかしいし。

久しぶり熱くなった気がする!

Posted by ブクログ

戦国時代の九州を舞台に、大友家の二十代当主である義鑑とその実子である義鎮の間で起こったお家騒動(大友二階崩れ)と、その結果として家臣である吉弘一族が辿ることになった熾烈な運命を描く。親子で殺しあったり、殺した敵の娘と結婚したり、兄弟同士で戦をしたりと、日本人も昔はかなり血なまぐさく、派手に刃物を振り回しながら激しい生き方をしていたのですね。

さて、このお話の主人公である吉弘左近鑑理は、義を大切にする人間です。しかも鑑理は世渡りが下手で必要以上に義に篤く、馬鹿正直にどこまでも主君に尽くそうとし、そのことが一族にとっての危機を招きます。

そもそも「義」などというものは武家社会において支配する側が自らの支配を正当化するために作り出した儒教思想のおためごかしに過ぎず、多くの家臣も「義」を誓うことで自らの立場を有利にしようとしているに過ぎない(いわば「義」は世渡りの術と心得ている)のだろうに、鑑理にとっては、その「義」が守るべき価値としていわば目的化してしまっているのです。いわば「義フリーク」ですね。家族への「愛」よりも主君への「義」を重んじるというのは、さながら家庭をかえりみずに仕事に没頭する高度経済成長時代の仕事人間そのもの。やめてもらいたいです。

唯一救われる点は、鑑理が自らの行為によって招いてしまった結果に対して言い訳をせず、不幸にしてしまった人たちに対して心の底から詫びることです。詫びても死んでしまった人は戻らないのですが。

そして鑑理のこの「義フリーク」ぶりが、結果的に報われた形で物語は終わります。でも、義をとことん大事にし、最後にそれが報われるっていうのは美談でしょうか? 仮に美談であるとしても、あくまで人間が人間らしく生きられなかった時代でのみ通用する美談ですね。そのこともちゃんとわきまえたうえで、時代に翻弄された戦国武将の過酷な運命の物語として読めば、この小説は大変面白いです。

それにしても昔の武将は何のために戦ったのでしょうか。支配者になりたい、領土を広げたいという欲求ももちろんあったのだろうけれど、それよりもむしろ、互いが相手のことを自分の敵ではないかと疑心暗鬼になり、ちょっとした相手の動きを敵対行動だと勘違いし、相手を討たなければ自分がやられるかもしれないという不安に駆られ、望みもしない戦に追い込まれていくということが多かったのではないでしょうか。未だに「戦国時代」状態のソマリア辺りではいざ知らず、今日の日本ではさすがにそのような形で内戦が起こることはないでしょう。でも、近隣諸国との関係では、馬鹿げたボタンの掛け違いがエスカレートして争いに発展して行くこのような構図が今も残っているように思われて気懸かりです。

Posted by ブクログ

「義」と「愛」で乱世を乗り越えることはできるのか?

大友二階崩れという九州の雄・大友家の内紛を題材に本テーマを描く。最後の吉弘家の改易沙汰にクライマックスを迎えるものの、物語自体に起伏はなく、鑑理と鑑広の人となりの描写がほとんどを占める。義を重んじる武士は大好きだが、鑑理の義は少しずれており、泣き虫で後悔ばかりのこの優男をどうしても好きになれなかった。「義」と「愛」は長い目で見れば「信用」や「同情」を生むものとして必要なものなのだろうが、やはり極論過ぎる感じがして、少しモヤモヤした結末だった。

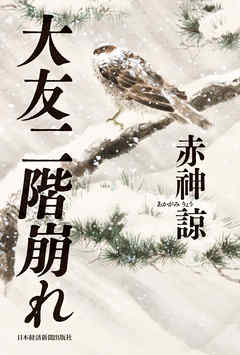

ただ、赤神諒氏の書く文章、特に本作の動物や植物の情景描写はとても好きになった。P133「いく枚かの欅の葉が風に散り、音もなく長岩屋川の流れに消えていった」やP171「八面山の緩やかな斜面に咲く薊の棘のような言葉が、鑑理の胸を無遠慮に刺した」など挙げれば限りない。鑑広と楓を表現する「百舌の番」という表現こそが本作の最大の読みどころだろう。