感情タグBEST3

Posted by ブクログ

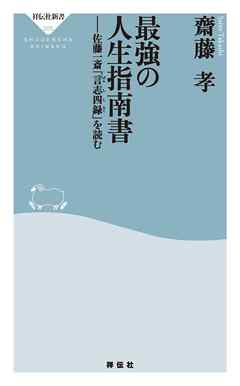

西郷隆盛の座右の書

言志四録

一読で理解する

というよりも座右の書として何度も見返すべき本やと思います。

その中に書かれていることは

大局観を持つ

そして目の前のことをコツコツとやる

普段から気にはしてますがなかなか難しいですねσ^_^;

Posted by ブクログ

「言志四録」は、西郷隆盛、佐久間象山、吉田松陰、坂本龍馬ら、幕末の志士がこぞって座右の書としていた。現代においても「最高の人生の指南書」と言われている。

本書は、東大卒、明大文学部教授である齋藤先生のフィルターを通して、原本から抜粋して解説してあり、分かりやすくまとめられている。

自分の行動基準、軸を改めて考えさせられた書である。判断に惑いを感じる折にもう一度読み返して、自分に染み込ませていきたい。

Posted by ブクログ

齋藤孝さんの噛み砕き方のわかりやすさったら!!!

佐藤一斎も「言志四録」も知らなかったけど、

層々たる歴史人たちが、心酔するのもうなずけます。

教育やマネジメントにも良いですね、きっと。

「攻めている方よりも守っている方が上である」。

深い!!!

Posted by ブクログ

言志四録を読みながらのコメントがいい。’着眼高ければ、則ち理をみて岐せず。’ の部分がいいなと思う。佐藤一斎は幕府直轄の昌平坂学問所の

トップだったそうだ。漢文では読むこともないけれど、思わずこの新書をてにしてしまった。

Posted by ブクログ

【感想】

一斎が後半生の四十余年にわたり記した随想録「言志四録」。

指導者のための指針の書とされ、西郷隆盛の終生の愛読書だった。

本書の一文である「少くして学べば、則ち壮にして為すことあり 壮にして学べば、則ち老いて衰えず 老いて学べば、則ち死して朽ちず」は、ときの総理大臣である小泉純一郎も会議で述べたという。

この作品を一言で言い表すことなんて到底できないが・・・

要するに「生涯学び続ける必要性」を謳っているのではないかな?と思った。

学び続け、学んだことを活かして準備をし、作戦を練った上で事に興す。

文中で1番気に入った文章はコチラ。

「最期のお迎えが来るその日まで、自分がやるべき事をコツコツとやり続ける。

休むのはお墓に入ってからでいいというくらいの気持ちで日々集中すれば、不安も恐れもなくなります。」

愚痴ったり、ゆっくりするのはお墓に入った後でいくらでもできる。

生あるうちは、走りきってナンボだなと読んでいて強く思った。

【内容まとめ】

1.新たな時代を切り開いた人々の活力。そして論語に見られる人生に対するブレない見方。

「言志四録」はこれら二つの要素を持ち合わせた、類まれなる書なのです。

2.人が仕事をするにあたって、成功する目安をつけてから着手すべき

3.利を興すは害を除くに如かず。

→利益になる仕事を始めるよりは、害になるものを取り除くに越したことはない。

儲けようとするより、害を減らすことを考えた方がうまくいく。

4.「予測力」が実力を左右する。

人が焦るのは、自分が思ってもいなかった事態に直面したとき。

人は焦った時に持てる実力を発揮できなくなる。

常に「想定内」であり、対処法はすでに考えている事が重要。

5.三学の教え

「少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず。」

→「少・壮・老」人生はいつでも学ぶべきときである。

6.人生の収支は、今日一日の積み重ね

昨日を送り、今日を迎え、今日を送って明日を迎える。

人間の一生は、長きを保ってもこのようなことを繰り返しているに過ぎない。

その日その日を慎むように生きねばならない。

1日を収支決算で考えたとき、あなたの今日はプラスだったでしょうか?

必ず毎日をプラスで終えるよう、何か工夫を凝らしましょう!

7.日々、やるべきことをやること。

最期のお迎えが来るその日まで、自分がやるべき事をコツコツとやり続ける。

休むのはお墓に入ってからでいいというくらいの気持ちで日々集中すれば、不安も恐れもなくなります。

毎日毎日、目の前のことを一生懸命やり続け、ある日さっとお迎えが来る。

それが理想の生き方・死に方ではないでしょうか?

【引用】

幕末の儒教者である佐藤一斎の著作「言志四録」は現代においても最強の人生指南書である。

新たな時代を切り開いた人々の活力。そして論語に見られる人生に対するブレない見方。

「言志四録」はこれら二つの要素を持ち合わせた、類まれなる書なのです。

p27

・仕事を行うときは、自分の度量と才能から予測してやりなさい。

人が仕事をするにあたって、必ず自分の度量と才能と力量でその仕事を成し得るかどうかを計り考え、成功する目安をつけてから着手すべきである。

ただし、若いうちはこれが得意と決めてしまわず、色々な仕事にチャレンジすることをお勧めします。

どのような仕事でも、量をこなすことでうまくなっていくもの。

p39

・攻めざるを以て之を攻むるは、攻むるの上なり。

→攻めている方よりも守っている方が上である。

守る者には余裕があって、攻勢に出る者はかえって力が足りない。

p42

・利を興すは害を除くに如かず。

→利益になる仕事を始めるよりは、害になるものを取り除くに越したことはない。

儲けようとするより、害を減らすことを考えた方がうまくいく。

p51

・過去よりも現在の過ちに目を向けよ。

→今の行いの結果を過去として見てみる。

未来の事についていいイメージを描くシミュレーションはよくするが、悪い結果を思い描くことをあまりしない。

あえて悪い結果をイメージし、それを過去のものとして見ることで、今の過ちに気付く事ができる!

「あの時もっとこうしておけばよかった」と思うようなら、今やっているやり方の間違いを認め、問題点を探し、改善すること!

p62

・出来るだけ高い視点を身につければ、道理が見えて迷う事がなくなる

(着眼高ければ、則ち理を見て岐せず)

人が成熟するとは、自己中心性を離れる事だという教え。

より高い視点を持つことをいつも心がけていると、狭いところの議論では見えなかったものが見え、他の人が気づかない大切なポイントを提示することができる!

縦の視点と横の視点、両方を身につければ、それまでとは異なる「道理」が見えてくる!

自己中心性を離れるというのは、自分の視点に縛られなくなることを意味する。

p66

・「予測力」が実力を左右する。

→事を幾先に見る

人が焦るのは、自分が思ってもいなかった事態に直面したとき。

人は焦った時に持てる実力を発揮できなくなる。

常に「想定内」であり、対処法はすでに考えている事が重要。

p95

・聡明にして重厚、威厳にして謙沖(けんちゅう)。

→上に立つ者は、さとく明らかに物事を洞察し、おもおもしく穏やかであり、その態度は威厳があって、へりくだって、わだかまりがない。

p138

・三学の教え

「少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず。」

→「少・壮・老」人生はいつでも学ぶべきときである。

p168

・言を聴く時には虚心坦懐

人の話は心を空っぽにして受け入れるべきである。

私たちは、自分の考えや社会の常識といった先入観でもって、人の言葉を聞いてしまいがちです。

p172

・アウトプットを考えながらインプットせよ

→外から教えを受けたら必ず内側でチェックし、内側で工夫したことは必ず外で実際に試しなさい。

インプットの上手な人は、最初からアウトプットをするものは何かと考えながらインプットする。

p183

・「言葉を選ぶのではなくて、言う相手を選ぶんですよ。」

ほとんどの人は「何を言うか」ばかりに気を取られていて、「誰にどう言うか」ということに頭が回っていない。

人間関係でトラブらないために大切なのは、言葉選びだけではなく、まずは人の見極め。

p235

・人生の収支は、今日一日の積み重ね

昨日を送り、今日を迎え、今日を送って明日を迎える。

人間の一生は、長きを保ってもこのようなことを繰り返しているに過ぎない。

その日その日を慎むように生きねばならない。

1日を収支決算で考えたとき、あなたの今日はプラスだったでしょうか?

必ず毎日をプラスで終えるよう、何か工夫を凝らしましょう!

p248

日々、やるべきことをやること。

最期のお迎えが来るその日まで、自分がやるべき事をコツコツとやり続ける。

休むのはお墓に入ってからでいいというくらいの気持ちで日々集中すれば、不安も恐れもなくなります。

毎日毎日、目の前のことを一生懸命やり続け、ある日さっとお迎えが来る。

それが理想の生き方・死に方ではないでしょうか?

Posted by ブクログ

論語の考えを元にしながら、佐藤一斎の独自の解釈をまとめた言志四録。西郷隆盛など、幕末の志士たちに広く読まれた書物を、齋藤先生が分かりやすく解説。心に沁みる文がいくつも見つかり、折に触れては読み返したい本です。

Posted by ブクログ

原文~現代語訳~著者視点の記述方法で、現代の実務に活用しやすく記されている。

佐藤一斉の「言志四録」からの抜粋だが、原本も読んでみたいと思う。

Posted by ブクログ

「言志四緑」に、斎藤さんの解説や体験談などが書き添えられていてとても理解し易いテキストだった。

この本を二十代のうちに読めて良かったかもしれない。今出来ていないなと思うことがまさしくそのまま書いてあって、反省のオンパレード。『渋沢栄一の「論語講義」』を読んだ時と同じくらい、身の引き締まる思いで読んだ。

「言志四緑」は読み手のライフステージによって感じ方が必ず変わると思う。それに加えて、できなかったことができるようになっているか確認するためにも、必ず読み返したい。

Posted by ブクログ

西郷隆盛が座右の書とし、幕末維新の志士たちもみなこれに学んだという佐藤一斎の『言志四録(げんししろく)』の解説書です。

少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。

壮にして学べば、則ち老いて衰えず。

老いて学べば、則ち死して朽ちず。(晩・60)

って聞いたことありますよね。

それに対して、

少年の時学んでおけば、壮年になってそれが役に立ち、何事か為すことができる。壮年の時学んでおけば、老年になっても気力の衰えることがない。老年になっても学んでいれば、見識も高くなり、より多く社会に貢献できるから死んでもその名の朽ちることはない。

と、現代語解説を載せ、さらに、齋藤 孝の「それぞれの人生の時期にはそれぞれの学ぶ意義がある」といった解説が載っているといったパターンで紹介してあります。

★★★

うーん。でも、上の例で言えば、本当に佐藤一斎は、「それぞれの人生の時期にはそれぞれの学ぶ意義がある」と言うことを伝えたかったのでしょうか?

私は、単に「学び続けるといいことあるよ」と言っているような気がするのですが。

こんな調子で、微妙に齋藤 孝の解説が解説しすぎているようなところがあるのですが、それも、自分の解釈と比べれば楽しめるのでよしとしましょう。

「心を以て字無きの書を読むべし」(実際の社会から学ぶべき)とか、「学に於て多く疑有り」(学問を進めるにあたって疑問を持つことが大切)とか、「一の字、積の字、甚だ畏る可し」(始めることと、積み上げることが大切)といったとても心に響く言葉が多いので気に入りました。

Posted by ブクログ

クライアントの方がたまたま斉藤孝氏のファンで話が弾み、おすすめしてもらった本。

佐藤一斎の<言志四録>という、西郷隆盛など歴代の指導者から支持された語録集があるんですが、それを噛み砕いて現代に置き換えて紹介。

難しい内容も多いので何度か読み返そうと思いますが、なかなか面白い内容です。

人生、と書いていますが哲学的な面とマネジメント論や組織論という感じも多い、ビジネス書としてもオススメな一冊。

Posted by ブクログ

20100610今日もおたふくです。齋藤孝先生の本をネットで見つけたので、早速本屋に直行しました。帯&目次を見た時、この本は買うべきだという、なんとなくの雰囲気に駆られ買いました。これまで、日本史や、ましては論語などとは全く接点が無かったため、読むスピードがあがりませんが、なんとか読み進んでいます。しかし、内容は、非常に勉強になると言うか、考えさせられるキーワードが満載です。まずは、ドックイヤーしてるので、一回読み終わってから、じっくりと考えて見たいと思います。読み終わりました。これまで、論語など全く、近づこうとしてきませんでしたが、生きていく上でのいろいろなタメになるノウハウが凝縮されていて、こういう本も定期的に読むべきという感想です。詳細は、もう一度読んだときにでも書きたいと思います。

Posted by ブクログ

幕末に書かれた「言志四録」の大事と思われる部分を著者が選んで訳・解説している本である。

「言志四録」も著者の佐藤一斎も今まで知らなかった。

この本を見て、幕末の著名人に一斎の影響を受けてる人が多く、西郷隆盛が愛読書にしていたというのには関心を持ったので、読んでみようと思った。

Posted by ブクログ

江戸末期に活躍した佐藤一斎が著した言志四録から、気鋭の学者である齊藤孝さんが一文を選出し、解説している本書。

今も色褪せることなく心に伝わる言葉に、良書に今も昔もないことを改めて思い知らされます。

Posted by ブクログ

好きな斎藤孝先生の本です。「先人の教え」を知るのは大好きです。人生短いですから。一日一日が積み重なって人生。有意義に毎日を過ごす助けになります。

Posted by ブクログ

言志四録を読みたいな、まずはとっつきやすいのから、と思って読んだ本。著者が仕事、人間関係、学習、人生論と分けて条項をピックアップして解説を加えている。

Posted by ブクログ

西郷隆盛の座右の書として有名な「言志四録」。

これを齋藤孝さんが解説している本。

「聡明にして重厚、威厳にして謙冲」

「春風を以て人に接し、秋霜を以て自ら粛む」

「一日慎まずんば、醜を身後に遺さん」

など、有名な言葉を身近な事例から自分事として学べる。学べるのだが、若干かみ砕きすぎの感あり。齋藤さんの “おしゃべり” が多いかなという読後感。

Posted by ブクログ

人生を4期に分け、その第一期が30代としているのが面白い。

もう少し年齢がいってから再度読み返したい。

斎藤孝氏の本は「15分あったら喫茶店に入りなさい」以来2冊目

・今の会社の会議は非忍者的な行動

→パッと集まってパッと決めて、服部半蔵の「散!」でパッと散っていくのが理想

・ストップウォッチは最強の時短アイテム

・ワンタッチ会話術を身につけるには、自分の意見を短時間でまとめる練習とともに、次の展開を予測することが求められる

・謝りにいくためだけに「会う」のは単なる保険的行為とみなされる。

・スピードの速さが、こなす量を増やし、経験値のアップにつながる

→宮崎駿、手塚治虫

・一人の作家の作品を読み続けると、その作家のワールドに浸れるメリットがある

・石の時間性は穏やかさの極み

・吉田松陰30歳で刑死

「30には30の四時(春夏秋冬)がある、自分も花をつけ実をつけたはずである」

Posted by ブクログ

昔から今まで、人の考えることや悩みは変わらないし、その解決方法も変わらない。つまりはそれが真理なのだろう。

・人の言葉は拒まず、鵜吞みにせず

・才能よりも包容力を持て

・心にスペースを持て

の3つは実践できそうだし、心掛けていきたい。

すぐに行き詰ったり、余裕をなくすからこそ心掛けたい。

Posted by ブクログ

・守る者は余力があって、攻勢に出る者はかえって力が足りないといいたい。攻めないで攻むると同じ効果を挙げれば、これこそ攻め方の最上なりと考える。攻めているほうよりも守っているほうが上である。攻めずに攻めるのと同じ効果をあげる。

・「忙しい」の九割は無駄な仕事。

・できる人は大局観を持っている。

・若い時は、経験を積んだ人のように、十分に考え、手落ちのないよう工夫するがよい。年をとってからは、若者の意気と気力を失わないようにするがよい。

・上に立つ者は明らかに物事を洞察し、しかも、おもおもしく穏やかであり、その態度は威厳があって、しかも、へり下って、わだかまりがない。

・誰でも情の起こるままに行動すると弊害を生ずるから、情に従っても、ほどよく制しなければならない。また、欲はある程度達したら限度を見計らって抑える必要がある。すなわちこれが礼儀を上手に用いるということである。

・いいこともあれば悪いこともあるというのが「禍福は糾(あざな)える縄の如し」であるなら、いいことも悪いこともないというのが「人間万事塞翁が馬」の中庸・中和の考え方。

・春風を以って人に接し、秋霜をもって自らつつしむ。春風のなごやかさをもって人に応援し、秋霜のするどさをもって自らを規正する。

・「才を捨てて量を取らん」・・・才能と度量の二つを兼ね備えることができないとしたら、いっそ才能をすてて度量のある人物となりたい。度量のある人物とは、精神が安定していて、いろいろなものに対して冷静に対処することができるうえに、人の気持ちもよくわかっている、そういう器の大きさを持った人のこと。

・禍は下からではなく、上から起こる。

・よく子弟を教育するのは、一家の私事ではない。これは君につかえる公事である。いや、それどころではない。人間として天につかえる大切な本分である。教育を単に「学校の中だけのもの」「家庭の中だけのもの」として狭く捉えずに「天につかえる仕事」すなわち世の中全体のためにやってるのだと思えば、その価値の大きさがわかってくる。

・最上の人は宇宙の真理を師とし、第二等の人は立派な人を師とし、第三等の人は経典を師とする。

・学問は自ら心に悟る事が貴い。けれども人はただ目で文字のある書物を読むだけだから、文字にとらわれて背後にある物事の道理を見透かすことができない。心眼を開いて、字のない書物、すなわち実社会の種々な事柄から学ぶべきだ。

・心の勢はするどくありたく、行いは端正でありたく、品位や人望は高くありたく、見識や度量は広くありたく、学問・技芸のきわめ方は深くありたく、ものの見方や解釈は真実でありたい。

・東大理IIIは国民の税金を使って、医師を育成するのが本来の目的。志が低く、ペーパーテストがすごくできたがゆえに理IIIを受けてしまう。数学ができる子は、将来の志望に関係なく、とりあえず医学部を受験する。医学部教授に「医学部ですうがは使うか」と聞くと「ほとんど使わない」と言う。もちろん数学ができるに越したことはないが、それが医者としての能力には直接結びつかない。知識と技術のほうが重要。医学部では志がない人はとらないなど、その学問に求められるメンタリティを考え合わせた新たなハードルの設定が受験に求められるべき。

Posted by ブクログ

人生の指南書とは?

→成長するとともに意識的に視点を少しずつ上へ持っていくようにすることが大切

暴走する感情を心だけでコントロールするのは難しいため、決まった行動に従うことで心を整えることができる礼は価値がある

自分の生き方を見せるべき相手として、人に示すのではなく、天に見せる

評価してほしいという焦りの気持ちがある人は、自分が本当にやむを得ない時期に来ているのか、それまできちんとやるべきことをやってきたかを冷静に見極める

Posted by ブクログ

佐藤一斎『言志四録』からセレクトした珠玉の言葉に、著者が解説を加えた本です。

昌平坂学問所の総長を務めた佐藤一斎は、儒学や陽明学、道教などの幅広い知識を背景に、『言志四録』を執筆しました。著者は、『言志四録』にはそうした「東洋のさまざまな学問が、いったん佐藤一斎の体の中に全部流れ込み、そこから日本人にとって重要だろうと思われるものが、長い時間をかけて一滴また一滴と絞り出されてきた言葉の集積」だと述べています。そして本書は、こうして搾り出された言葉のエッセンスを凝縮して示しています。

「克己の工夫は一呼吸の間に在り」という言葉を目にしたときには、本当に気が引き締まる思いがしました。西郷隆盛が『言志四録』のこうした短い言葉を心を磨くための「砥石」にしていたとのことですが、心の砥石という言い回しはおもしろいと思います。

「一気息、一笑話も、皆楽なり。一挙手、一投足も、皆礼なり」。これに著者は、「音楽も礼もどちらも、本来、人の心を整える働きを持つもの」であり、「楽や礼の感覚を広げてみると、日常が豊かに感じられるようになるはず」だという解説を付しています。この解説は、いかにも身体感覚を重視する著者らしいという気がします。

Posted by ブクログ

本書は、幕末の儒学者であるが佐藤一斎が40年間思索して

本にした「言志四録」に、齋藤孝がそのなかから一部セレクトして、

自らの経験または、現代の事例に置き換えて分かりやすく解説を加えたものです。

私も本書を読むまで、佐藤一斎についてほとんど知りませんでしたが、

幕末から、明治にかけての重要な人物の多くは、佐藤一斎の教えを

受けたといってよく、弟子の佐久間象山の門下には、坂本龍馬や

勝海舟、吉田松陰といった錚々たる人物がいるようです。

また、西郷隆盛は、「言志四録」を生涯座右の書としていたほどです。

この本のお勧めは、座右の銘が見つかるとまではいかないかもしれませんが、

仕事上で判断に迷った時などに役立つ言葉が多数含まれています。

序章で、齋藤孝も

「人は、今の状態があまりいいと思っていなくても、なかなか行動を

変えることはできないもの、そうした時に、判断をずらすきっかけとなる

言葉が自分の中にあれば、行動を変えることができる」

と述べていますが、西郷隆盛が座右の書としたことが納得できる、

そのような言葉がきっと見つかるはずです。

全部読む必要は無く、一つでも自分の

行動を変えられる、自分の心に響く言葉を見つけられれば、良い本だと

思いますが、時間の余裕のあるときに手にとって見てください。

Posted by ブクログ

佐藤一斎の「言志四録」の中から、現代にあったものを選び解説したもの。なかなか、身につまされるものも多い。幕末ばやりで西郷隆盛、坂本竜馬などが愛読したものであるから、それっぽいものも多い。斎藤流のアレンジが気が利いていて面白い部分もある。