感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2022/03/10

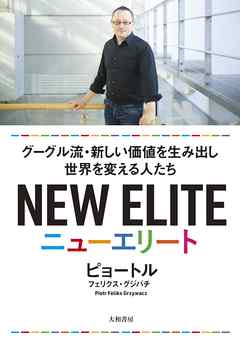

ガンホーを手がけた孫泰造(孫正義の弟)が絶賛したピョートルさんのお話。

シリコンバレーの超エリートがシリコンバレーやGoogleでの考え方を、分かりやすく現代の変化の激しい時代での生き方を教えてくれた。

エリートが着る「スーツはカッコいい」とイメージだったが、「スーツがださい」という価値観のシリコンバレーは衝撃的。。

時間効率を良くする具体的なアイディアが載っており、「快楽」と「教養」どちらも学べる素敵な本でした。

Posted by ブクログ

とても読みやすかった。

自己啓発書にはなるのだろうけど、働く大人としての生き方指南的な哲学っぽい部分もあり考えさせられた。

会社から期待される事、評価してもらえる事と自分が目指したいものに社会人になってからずっとギャップを感じてきたけど、6章で日本企業の人材育成の為の問題点を説かれた時に自分の感じてた違和感が言語化されたようですっきりした。

考え方や働き方を変えたいと思わされる部分が沢山あり付箋だらけになった。これからも読み返したいと思う。

今の働き方に違和感を持っているけど上手く言語化できない方、就活、転職活動中の人におすすめ。

Posted by ブクログ

自分と向き合い、働き方に変化をもたらしてくれる本。

大枠としては、そのほかの自己啓発本と近い。

自分と向き合い、価値観を見直せというような内容。

ただ、ありきたりなことを続けるのではなく、ハッとさせられる様な箇所がいくつもあった。

現在、仕事に少し行き詰まっている私にとって今後の働き方を変えてくれる一冊だった。

Posted by ブクログ

中身のつまった読みでのある書でした。

メッセージは、「変化は突然やってくるので、次の可能性に備えよう」です。

ポーランドに生まれ、共産主義から資本主義へ、先進国の自国の経済破壊のため、

欧州から日本へ。モルガンからグーグルへ転職した異色の著者の書。

章立ては次の通りです。

①2020年代の成功者とは

②つねに学び、自分をアップデートする

③決断は直感で。早く動いて結果を出す

④会議・チーム作りは、アウトプットから逆算する

⑤スプリントのリズムで体調を管理する

⑥人材をめいっぱい活かす企業のやり方

人の引用、関連書との連携などが多く、イメージが付きやすかったです。

印象に残ったことばは、以下です。

・パフォーマンスと相関関係があるのは、挫折経験

・直感で決断した後にやるべきことは、反省。そうすれば、「迅速な判断」となる

・簡単な仕事をしている人ほど退職しやすく、難しい仕事をしている人ほど長く仕事を続けている

・コミュニケーション能力は、結果で評価される

・「一番できる人がリーダの時代」は終わりつつある

・信頼関係を築くには、努力をほめること。

・人が幸せに働き続ける5つの段階

①自己認識⇒②自己開示⇒③自己表現⇒④自己実現⇒⑤自己効力感 等々

Posted by ブクログ

成功の定義は持続的に成長していること。

オールドエリートは地位みたいなもの。

ニューエリートは当たり前や課題に気付き、変えようと努力し、結果を出す人のこと。

【3ポイント】

自己実現=生きる意味=他者貢献

①自己認識

②自己開示

③自己表現

ビジョン、ミッション、パッション

自己効力感=自分にはできる

達成経験

代理経験

言語的説得

想像的体験

仕事に対するワクワク感が確実に高まる。

メンバー同士で自己効力感を高める仕組みを。

やりがい

「目的」 仕事に意味があるか

「成長」 新しいことを学べるか

「自主」 選択肢が増えるのか

これらに気付けるかどうかが大切になってきそう。

こうまとめてみると、当たり前のような内容になってしまった。

これらに気付き、行動に移せるかどうかの違いなんだろうなぁ。

Posted by ブクログ

社外で作るコミュニティや活動に関しての確信がこの本のお陰で入った。

グーグルは20%の時間は、好きなことをしていいじかんにしている、そしてなによりも自由な発想が特徴的。

「世界一早く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか」

会社とは別のコミュニティをつくりそこで、新たなコンテンツを作る

1→10ではなく、ゼロから1を立ち上げる力が必要

仁禮彩香は14歳の頃に起業、学校を作る!

「このアウトプットは誰かの幸せになってるか?」その公言したり、アウトプットしたことが相手にとって幸せになっていればお互いが幸せになれる。

アフターファイブに勉強するより、仕事に学びを絡めること。そして、大きな衝撃(インパクトさ)を大事にすること、それが学び多い自分の成長につながる仕事のやり方である。

Posted by ブクログ

Googleの採用基準p167

T字型人材 軸があって広い視野を持つ

π字型人材 2軸あって広い視野を持つ

H型人材 ト 1軸あって他の専門性と繋ぐ横棒を持つ

ブルーカラーワーカー(作業着工場系)

ホワイトカラーワーカー(白シャツ着てるオフィスワーカー)

2018年コロナ前の啓発本だけど新しい言葉が知れて読んで良かった!この本のおかげでGWは心置きなく仕事から離れられた

Posted by ブクログ

仕事への向き合い方が変わる本

仕事とは課された義務であり、そして必ずそれは大変で苦痛を伴わなければいけない。楽してお金は稼げないのだから。

そんな仕事熱心日本人の根っこにはびこった、仕事観みたいなものをバシバシとぶった斬っていく。

・楽しんで仕事した者が勝ち

・リーダーシップは管理職だけではなく、全員に必要なスキル

・自己開示の重要性

などなど…

なんだか明日から仕事が楽しくなってきそう?

いや楽しくはなくても、もし「〜すべき」「周りが〜だから」など、職場の慣習やしきたりに辟易してる人が居たら、この本を読めば自分の仕事への向き合い方が変わってくるはず。

少なくとも私にとっては、最近読んだ本の中でも唯一付箋を多く貼って、読み返す準備をした本と言えるだろう。

Posted by ブクログ

変化に強い、学習主義、社会貢献、オープンな人間関係、ミニマリズム

本業以外の取り組み

don't be evil Googleのスローガン

自己実現ないなら、自分か現場を変える

詳しい人と連絡を取り合う

日本人はフィードバックが足りない

ありがとうで終わらせるのはもったいない

自己実現

趣味もしごとも行動する

だれもやってないこと自分にしかできないことをやるべき

コミュニケーション能力の評価基準は相手が行動してくれたから、のみ

アウトプットに不要な人は会議に呼ばない →呼ばれない

g2g グーラーtoグーラー 教えあう

集中する時間を作る

Posted by ブクログ

今日は何をして、何を感じて、何を学んだか。

今の仕事で何が楽しくて、何が楽しくないか。

毎日自分に問いかけること、整理すること。

制度から始まる働き方改革はダメ。→自己認識、自己開示からまずしっかりと取り組む。

→働く環境が安心して自己開示出来る場所なのか。

マネジメントはしっかり自己開示出来る環境が作れているのか。

give

あなたのパッションは何ですか?

あなたのビジョンは何ですか?

あなたのミッションは何ですか?

あなたの野望はなんですか?

あなたのサポーターは誰ですか?

Take

あなたは仕事を通じて何を得たいのか?

どうしてそれを得ることが大切なのか?

何をもっていい仕事をしたと言えるのだろうか?

どうして今の仕事を選んだのか?

去年の仕事は、今年の仕事にどう繋がっているだろうか?

あなたの一番の強みは何だろう?

周りの人は、あなたをどう支援できるのか?

大変参考になりました!!

そしてすぐ出来ることとしてピョートルさんをフォローしました。笑

Posted by ブクログ

仕事と趣味を横断して行動する、などの具体例が示され、日本的な古臭いやり方の会社ではなかなか想像できないような考え方、行動の仕方、実例がしめされ刺激を受けた。自分の環境下で今から変えようと行動できるか、自信と算段ないがせめて子どもにはアドバイスできる自分でありたい

Posted by ブクログ

キーフレーズ

・自分が今当たり前だと思っている世界は全然当たり前ではない。

これからの時代に必要な能力、人材、考え方が書いている本。

グーグルの働き方が具体的にわかるのがよい。著者自身、仕事に情熱を傾けているのが伺える。ただ、ワーク中心に書いているので、自分の家族との暮らしや生き方とどうバランスをとっていくかはわからない。

この時代に生き残る人材や企業は、ゼロから新しい価値を生み出す人々であり、彼らに求められるのは情熱、創造性、率先です。

ゼロからイチを作る。

こういう世界を描きたい、こういう世界を見たいという確かなビジョンを持つ。

あなたは一体どんなミッションを持っていますか?そしてそれは世界をどのように変えていけるでしょうか?

不満を抱えながら何も行動しない。それでは何も変わらない。

石山アンジュさん

シェアリングエコノミー協会事務局渉外部長

総務省のアドバイザーや厚生労働省委員として議論したりシェアリングエコノミーの法整備化に向け国と民間のパイプ役になっている。

「シェアリングエコノミーがもたらす最大の価値は、孤独からの解放だと思っています。単なる消費行動ではなく誰かと分かち合う幸せを感じられるインフラです。」

谷家衛さん

日本で初めてとなる独立型オンライン生命保険会社であるライフネット生命を立ち上げた人物。

2013年に「お金のデザイン」という企業を立ち上げ、国際分散投資と呼ばれる資産運用手法を提供。

最新の金融工学とインターネットテクノロジーで金融の仕組みを民主化するというビジョンを語っている。

軽井沢に作られた私立学校ユナイテッドワールドカレッジ isak ジャパン。

アジアをはじめとする世界各国から生徒を募集し、国際的な大学入学資格である国際バカロレアをを取得するための全寮制の高校。

今の時代の成功とは持続的に成長していることに加えて選択肢があるかどうか。

成功者とは

・大きな問題を解決できる人

・コミュニティを作れる人

・社会貢献をしている人

・フォロワーが多い人

関俊一郎さん

株式会社ファンゴーの社長。

東京で22年続くファンゴーというサンドイッチ専門店の他、青山や横浜などにあるグラニースミスというアップルパイのお店や恵比寿のクロスロードベーカリーなど人気のあるお店を出している。

公園の近くでペットの犬と一緒においしいサンドイッチが食べられる店が欲しい、と思い立ち自分で店を作った。

業界の常識を持たず海外経験とコンサルティング会社で身につけた知識をもとに店を作った。

他業界から入ったからこそ他のレストランの動向を気にせず自分が行きたい店、食べたいものを作ることに力を入れられている。

成功者と会った時には、その人の価値観やこれまでの人生の歩み、成功した理由、成功しそうで失敗した理由などをとにかく聞く。

情報を持っている人たちにできるだけ早くアクセスする。アクセスして情報がもらえるような適切な質問をする。手に入れた情報をもとにすぐに実践する。

いい大学に入って、いい企業に就職すれば将来は安泰、という考えはすでに破綻している。

シンギュラリティユニバーシティ

アメリカシリコンバレーを拠点とする教育機関

最終決断は落ち着いた状況で行うべき。

フィードバックを求めるときは、建設的でポジティブな聞き方をするのが基本。

偶然にどう反応するかで次のチャンスに出会えるかが決まる。

佐藤友理さん

日本の能を世界に広める活動を行っている。

アメリカの大学で能を研究し、博士号を取得。

相手の国籍を問わず能を紹介する取り組みも積極的に行っている

能を評論する人、特に英語で海外に向けて発信してる人は非常に希少。これから流行りそうな活動をするよりも誰もやっていないこと、自分にしかできないことに取り組むべき。

H 型人材は、強い専門性がひとつあり、他の人の専門性とつなぐ横棒を持ち、別の専門のコミュニティとつながることでHになるという人と繋がりやすい人材。

コミュニケーション能力は結果で評価されるものである。

理想的なリーダーのポイントは、チームのために場づくりができ、個々人のポテンシャルを最大限に発揮して結果を生み出すこと。周りの人達と建設的な人間関係を構築できること。

議事録や資料はクラウド上の Google ドキュメントに全員が同時に書き込む。

心理的安全性とは誰でも自分らしくチームに帰属できるという実感のこと。イノベーションにはダイバーシティが不可欠。多様性とは女性や外国人の数を物理的に増やすこととは違い、重要なのは思考のダイバーシティ。

自己効力感を生み出す基礎

達成経験、代理経験、言語的説得、創造的体験

鈴木絵里子さん

ミスルトウでベンチャーキャピタル投資を行う。

シリコンバレーのドローンスタートアップの日本法人を立ち上げることにチャレンジ。

世の中を良くするために人の多様性や多面性を解き放つことが必要と考えている。

日本最大級の FinTech Company コイン株式会社のデータ兼コミュニケーションヘッドに就任。

家族を大切にしながらやりたいことにパワフルに取り組んでいる。

北村吉弘さん

リクルートホールディングスの常務執行役員。

強いパッションの持ち主。

常に生き生きと楽しそうに仕事をしている。

仕事と遊びの楽しみが渾然一体となって境界線がなくなってきている。

リチャードシェリダンさん

アメリカで最も幸せな職場と言われるメンローイノベーション社の創業者かつCEO。

「ジョイインク 役職も部署もない全員主役のマネジメント」という本の著者

ジョイを追求することにより、人は人としての価値を感じられるし、周りの人たちとの信頼関係も気づくことができる、そしてそのことが企業、そこで働く人たち、顧客にとって大きな利益となっていくと言っている。

今やってる仕事に本当に意味があるのかどうかを振り返り不要な仕事は手放していく。

従業員にやりがいを感じてもらい、モチベーションを上げるための三つの要素。

・目的=仕事に意味があるのか。

・成長=新しいことを学べるのか。

・自主=選択肢が増えるのか。

JT は、会社を自分の成長のために使っていい。まずは自分がどうなりたいかを考え、それを実現するために会社を選ぼう、というメッセージを志望者に向けて発信している。

ケンウィルバーさん

アメリカの現代思想家。万物が無限のホロン構造からなっているとの説を唱えている。

ホロンは一つの独立した全体でありながらもっと大きなものの部分として存在する。

社員1人1人の自己実現こそが会社の発展につながる。

日本の職場には安心して自己開示できる場所がない。

個人個人がどんな問題を抱え、どんなふうに解決してほしいかを話せる環境がない。

日本の職場で自己開示が進まない原因の一つにマネージャーにマネジメントスキルがなさすぎることが挙げられる。

自己実現のために、世界に何をもたらしたいのか、世界から何を得たいのかをしっかり決めて生きてる人がニューエリート。

あなたのパッションは何ですか?あなたのビジョンは何ですか?あなたのミッションは何ですか?あなたの野望は何ですか?あなたのサポーターは誰ですか?

あなたは仕事を通じて何を得たいのか?どうしてそれを得ることが大切なのか?何を持っていい仕事をしたと言えるだろうか?どうして今の仕事を選んだのか?去年の仕事は今年の仕事にどうつながっているか?あなたの一番の強みはなんだろう?周りの人はあなたをどう支援できるのか?

Posted by ブクログ

Googleで働くスマートな人たちの働き方の紹介本かと思って読んだら、日本人のオールドエリートとこれからのニューエリートとの違いが具体的に書かれていた。外国人が日本の社会をよく的確に見抜いていると感心した。

オールドエリート ニューエリート

性質 強欲 利他主義

要望 ステータス インパクト・社会貢献

行動 計画主義 学習主義

人間関係 クローズド(差別) オープン(コミュニティ作り)

考え方 ルールを守る 新しい原則を作る

消費行動 誇示的消費 ミニマリズム

常に学び続け、再新再生し、インサイドアウト思考が大事であると理解した。

Posted by ブクログ

良い大学に入り良い企業に就職するのはもう古い。

これからの時代はゼロから1を生み出す人が成功する。

誰でも成功者になり得る。

世界に何をもたらしたいのか、世界から何を得たいのかをしっかり決めて生きてる人はニューエリート。

受験の時や就活してるときに読んでいたらもっと違う世界になっていたかもしれない。

でも今の現象を打開しないとニューエリートにはなれないと気づけたことは大きかった。

目標を立て小さなことからコツコツ、スピーディに行動し反省し目標に向けてまた行動する。

これを繰り返してたらニューエリートに近づけるかも、しれない。

行動しないとと思った本。

Posted by ブクログ

▼これからのエリート

■今後は会社を超えての活躍が重要に

■そのために会社/業界外にも目を向け様々なコミュニティに関与すべき

■成功者に会おう

■リーダーシップは誰でも

Posted by ブクログ

「自分が会社で成し遂げたいことが書かれている」

仕事の意味とは何か、人生レベルで考え直させられる本だった。お金のために働いている自分に喝を入れられた気持ちがした。

自分にとって、大企業で働くことの魅力は「お金」と「安定性」である。しかし、労働者が「楽しさ」「やりがい」「自己成長」へと価値をシフトさせていく中で、先述した魅力はもはや意味を失う。

別の会社に転職したいと言う思いと同時に、自分が会社を変えていきたいとも思った。

Posted by ブクログ

これからの学びのスタンスや、一人一人が自己実現を目指す先に、豊かな社会が実現することが書かれている。

具体的なエピソードが散りばめられ、読みやすい本。

何かを変えたい人後押ししてくれる、学生にもオススメな一冊。

学びのシェアや質問力の向上が、個人的な課題かな!

Posted by ブクログ

2020年代の「エリート」の定義のアップデート。

価値観の転換。コミュニティが変わる。仕事への関わり方が変わる。専門的なスキルが変わる。

これからの時代を生きていくのに必読の書でした。

Posted by ブクログ

セレンディップで読んだ。物的な面で豊かである現代の先進国で、「何のために仕事をするのか」「どんな基準で仕事を選ぶべきなのか」考えるのに役立つ内容だと思った。

Posted by ブクログ

20190526 再読

グーグル出身のピョートルさん。起業家支援などもあり、業界的に有名な方だ。これからの世界をどう生きるべきかを丁寧に教えてくれている。

本書の主張は一貫している。

・やりたいことをやって、仕事を楽しもう

・誰もやったことがない領域にチャレンジしよう

・自分の足で調べ、人に会い、専門性を高めよう

・社会貢献に使命感を持とう

・生産的に働き、素早く決断し、行動しよう

私も、過去のピョートルさんと同じく、外資系コンサルタントとしていわゆる「エリート街道」を進んでいる。ゴールデンウイークにひとり、部屋で落ち着いて本書を読み返す中で、エリートだから何なのか、自分は何ができるのか、自分は社会に対して何の役に立っているのか、と自問するようになった。

ピョートルさんが本書を通して伝えたいことは、「考えろ、行動しろ」ということなのだと思う。この本を読んで、「はいはいよくあるやつね」と受け流すもできるし、「よーしやるぞ!」と息巻いてまたいつもの生活に戻ることもできる。残念ながら殆どがこのいずれか。せっかく得た気づきをこの後の人生にどう活かすのか。数年後にまた振り返りたいと思います。

---

・コンセプトはどうでもいいから、15秒のcmを見せてくれ

・プロと会うときは、自分と会うことが相手の学びになるように努力する。学んだ情報をシェアする。自分からも人を紹介する

・褒められたときは、どこがどう良かったのかを聞く

・人によく言われることがブランドになる

・これから流行りそうなことではなく、誰もやってないこと、自分でしかできないことをやる

・優れたリーダーは質問しかしない

・メールは持ち帰る文化を助長する。オンラインチャットを使え

Posted by ブクログ

ザ・自己啓発本という感じに結果的になっているが、素直に読めば、精神論的な部分は多いものの、著者自身の仕事観を語っているに過ぎない。それが合理的でポジティブだから、何か自分が啓蒙されているように感じてしまうのだろうか。そしてその啓蒙は、世に溢れる成功者の声と大きく変わらない。心に響くのは、オリジナルな仕事論だが、そういう独自性は中々見つからない。つまり、すべき事をしてきた人が常に語り部なのだ。

久々にGoogleの就業ルールを読んだ。ドレスコードはwear something。20%ルールという好きな事をして良い時間。日々の工夫がクリエイティブを生み出す。ありきたりだが、何か始めようか、という気にさせてくれる本だ。

Posted by ブクログ

人事系のモチベーション系の本。学生向けかな。

平たく、抽象度高く、人事や成長に関わる重要ポイントが細切れに書かれている。まあ,別に間違っていないが、だからどうするの?の具体的な部分はなく、マインド寄りの本。

モチベーションを上げたい若い人やざっくりと基本的な成長におけるマインドセットについて理解したいなと思う人がみると良いかも。

Posted by ブクログ

ピョートルさんの本は何冊か読んでいるので、一部被っている内容もあったが、言っていることは同じで一貫している。

大企業に入って安全、ではなくて自分のしたいこと起点でそれができる場所(就職だけじゃなくて起業も)を選べてるか?ということ。

あとはコミュニケーションの取り方やパフォーマンスの出し方などニューエリートがすることの紹介が多岐に渡った。

幅が広いのでテーマに合わせて今後も出版されるようなのでそっちの方が内容が濃いだろうと思う。

Posted by ブクログ

『ニューエリート』

モルガン・スタンレー、Googleを経て現在2社を経営するポーランド出身のピョートル・フェリクス・グジバチ 氏の著書です。

世界の変化の速度は速く、従来のオールドエリートの時代は終焉を迎えつつある。

本書でニューエリートと定義される2020年代の「成功者」とはどのような人達なのか?

働き方は、生産経済→ナレッジ→クリエイティブと変化している。

イノベーションで従来の産業が壊滅的打撃を受けたり、日本という国が淘汰される可能性すらある。

そんな時代の成功者とは、アウトプットにプライドを持ち、プロセスを楽しめ、以下のようなことができる人である。

①「大きな問題を解決できるひと」

②「コミュニティを作れる人」

③「社会貢献をしている人」

④「フォロワーが多い人」

つまり他者貢献ができ、「もらう価値」より「もたらす価値」を大きくする人である。

そのためには以下の内容が重要になる。

・常に学び自分をアップデートする

・決断、行動を早くして結果を出す

・アウトプットに拘った、チーム、会議

・スプリントのリズムでメリハリをつけて仕事に取り組む

・人材を活かす企業は場の作りが大事

【本書で学べること・考えること】

・現在のビジネス事情

・効率よく学ぶ方法

・決断方法

・チームビルディングの注意点

・会議の効率化

・体のリズムの整え方

・人材を活かす企業になるには?

読んでみての感想です。

大筋では、著者の意見に賛同します。

日本はしがらみが多く、世界に対し変化が遅れていると思います。

もっと改善できる余地は大きいはずです。

そのために最も大事なことは、「学び」続けることというのも同意です。

ただ、判断については個人的には「直感」のみはできそうもありません。

著者は直感で判断したら、その判断が間違っているエビデンスを探せと書いているのが面白いと思いました。これができれば、直感もありかもです。

会議、チーム論は特に異論はありません。

日本企業には無駄な会議が山のようにありますから。

スプリントのリズムについては、働く企業によってできない可能性が高いですね。

日本企業はダラダラ残業する人が「頑張っている」と評価されがちですから。

最後の企業論については、今後、日本でこのような企業が多くなれば良いなと思いました。

良書だと思います。

大学生や若い社会人が読んで、人生の軌道修正をするには良いきっかけになりそうです。

ただ、一点、「部活が組織を殺す」というのは誤解だと思います。

これは、経験者でないとわからないので仕方ないですね。

Posted by ブクログ

持続的に成長をすること

初心者のマインドセットを持つ

自分のミッションはどのように世界を変えるか?社会貢献の意識

言語学習

→pleco Chinese dictionary

Busuu Duolingo

人に会う時は相手の学びになるよう頭を使う

簡単な選択肢、決意は難しい人生につながる

全ての物事のサイクル、トレンド、パターンを学ぶ

毎朝今日は何が起こるか?を予想する

人が二度同じことをすることは自動化のチャンス

毎日の師匠を設定する

ポジティブなことを聞く、特にフィードバックでは

誰もやっていないことに取り組む

制限時間を加えて仕事をする

自己認識→自己開示→自己表現→自己実現→自己効力感

①自分のアウトプットは誰かの幸せに貢献しているか?

②新しい分野を学ぶときは、「サイクル」「トレンド」「パターン」を学ぶ。

③ 人が二度同じことをすることは自動化のチャンス

Posted by ブクログ

oogle出身のピョートル氏による価値観を変える働き方。

結果をだす、休むの繰り返し。休むと仕事を俯瞰してみることができる。

体、感情、集中、生きることの意義からくるエネルギーがあり、レベルが整うことでイノベーティブなしごとができる。

健康な食事にはいろいろな説があるが、ピョートルさんは朝食しっかり、炭水化物を減らす。アンガーマネジメントまで、幅広い内容。

ビジネス本の要約的な内容なので、真新しいものはないか。

Posted by ブクログ

Googleがどうこうという内容よりも、日本の市場や企業の人事制度からマネジメント、今後の働くことの変化を予測。

現日本の人事制度は、もともとアメリカが取り組んでいたもの。日本も現在変化の時期にあるのかもしれないと思った。

今後活躍する人はどう考え、どう行動する人か。

またマネジメント面でも、自身がどう働き、どう周りに動いてもらうかが参考になった。