感情タグBEST3

Posted by ブクログ

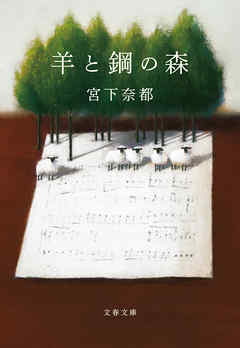

羊と鋼の森…なんていいタイトルだろうと読みながら思った。6年前に読んだ時よりも、内容がひとつひとつ沁みてきた。

佐藤多佳子さんの解説も、よかった。物語をもう一度なぞることができた。

Posted by ブクログ

外村くん、感性が豊かすぎて素晴らしい。できるできない、合う合わない関係なく彼にとって調律師は天職だと思った。不器用で地味?かもしれないけど、外村くんのように先輩から応援してもらえる人間になりたい。欲深くなく、仕事に対して一生懸命努力できるのは凄いことだと思った。また、解説を読むとより理解が深まった。1人の青年の成長を先輩と一緒になって応援できた気分。

初めは地味で中々進まないお話だなと思ってしまった。

Posted by ブクログ

「安心してよかったのだ。

僕には何もなくても、美しいものも、音楽も、

もともと世界に溶けている。」

何て素敵な表現なのか。何度も繰り返した。

世界には美しいものがたくさんあって。

美しいと思えるものが人それぞれ

"そこ"に存在していて。

それがあるから生きていけるもの。

それがないと生きていけないもの。

そんな存在を杖にしてどんな時も立ち上がれたら、いいな。

ピアノ調律師の夢を叶えた主人公が成長していく姿を描いた作品。

美しく繊細な言葉がたくさん並んでいました。

何かに真っ直ぐ突き進むことのできる人は、それだけで美しい。

Posted by ブクログ

文字、言葉が綺麗で比喩が多いのに読みやすい。パッと取った本だったけど本当に読んで良かったと思う。ピアノをしていた時期もあったけど調律師の事を考えた事はなかったから勉強にもなったし人間の悩める部分もリアルでとても良かった。

Posted by ブクログ

音などの表現、文章がとてもきれいで読んでいて感動した。表題もよいと思った

盛り上がりのようなものはあまりなかった(と感じた)にもかかわらず、最後まで面白く読めた

調律師の詳しい仕事内容はこの本で初めて知ったが、音楽のような正解がない?1つでない?ようなことを突き詰めていくことの大変さがよく分かった、そんな中でも主人公が一歩ずつ着実に成長しているのが素晴らしいなと思った

主人公が応援したくなるような人物で、他の主要な登場人物たちも好感のもてる人たちなのがよかった

Posted by ブクログ

主人公外村の仕事成長物語。素直に仕事と向き合える真摯な性格。貪欲にどんな状況も自分の糧にしてしまう。自分では気づかない、でも周囲の人々の温かい見守りによって彼はどんどんと成長していく。調律という世界を透明感のある言葉をキラキラさせながら紡いでいく文章に、心が洗われていくようだった。こんなに清々しい小説が読めたこと感謝したい。

Posted by ブクログ

ほぼ休憩なしで読み切ったと思う。あまりにも素晴らしくて言葉にならない。

私はよくオーケストラやコンサートに足を運ぶクラシック好きだ。(調律師と似ているなんておこがましくて言えたもんじゃないが、)一方で、自分も外村君と同じく、楽器は弾けない。つまり私がこの本に感動したのは、楽器は弾かないのに楽器弾きに魅了される経験があるから、それに共感したのである。

本書の調律師たちのピアノ、美しい音に対する姿勢にひたすら心動かされる。そして、双子のそれぞれの決意に感動した。

双子と外村君のロマンスがあったらなぁみたいなことを考えるのは、自分だけだろうか(笑)

Posted by ブクログ

静かに深く読み続けられる名作だと思います。

読む前は「蜜蜂と遠雷」のようなドラマか、「さよならドビュッシー」のようなエンタメか、みたいな想像をしてたのですが、そのどちらでもなかったです。

精緻で静謐にはじまり、語られ、そして終わる。

漫画でいうと「蟲師」「ヨコハマ買い出し紀行」そしてフリーレンのような。

自然体の姿で世界と向き合い続ける主人公の、人生の一部を写真で切り取ったような。「感動させよう」みたいな意図を感じさせない素晴らしさ。邪さのない小説。

とても稀有な作品だと思います。

Posted by ブクログ

僕には才能がない。そう言ってしまうのは、いっそ楽だった。でも、調律師に必要なのは、才能じゃない。少なくとも、今の段階で必要なのは、才能じゃない。そう思うことで自分を励ましてきた。才能という言葉で紛らわせてはいけない。あきらめる口実に使うわけにはいかない。経験や、訓練や、努力や、知恵、機転、根気、そして情熱。才能が足りないなら、そういうもので置き換えよう。もしも、いつか、どうしても置き換えられないものがあると気づいたら、そのときにあきらめればいいではないか。怖いけれど。自分の才能のなさを認めるのは、きっととても怖いけれど。

「才能っていうのはさ、ものすごく好きだっていう気持ちなんじゃないか。どんなことがあっても、そこから離れられない執念とか、闘志とか、そういうものと似てる何か。俺はそう思うことにしてるよ」

柳さんが静かに言った。

Posted by ブクログ

音楽小説が好きで、そこからおすすめされて読み始めました。

無駄のない、あけぼののような小説で、なだらかな丘を登っている気持ちで読んでいました。出てくる登場人物全員がそれぞれ真摯に向き合っていて、もっと続きが読みたくなります。

Posted by ブクログ

紡がれる言葉が美しくて、きらきらとしていて、言葉がすとんと心に落ちる本だった。

調律師を目指す男の子の話で、泣かせにかかっているような文章ではないのに、書かれた文章が綺麗で眩しくて、涙が出そうなほど感動した。

今まで読んだ中で一番心を満たした本でした。

羊と鋼の森

今回初めて宮下奈都さんの作品を読みました。ピアノと調律師の物語と知って驚きながら手にとりました。

読みながら、夜に光る木々、星座、森の空気感、風と...丁寧な描写によってさまざまな美しい情景が浮かぶ瑞々しい文章は読んでいてとても心地よかった。他の作品も読んでみたいです。

調

美しく繊細なピアノと調律師の物語。

これさえあれば生きていける。

その瞬間の弾けるような気持ち,途切れることのない情熱,味わってみたいなぁ。

目で読んでいるのに,耳の奥から,頭の中から音楽が流れ出てくる。

調律師という仕事

ピアノの調律という仕事を通して、主人公外村青年を取り巻く人間ドラマが展開され、調律師とピアノ、あるいはピアニストの関係が、読み終えると、ある種の清々しさを感じるほどうまく描かれています。外村青年とピアニストを目指す双子のお姉さんとの関係が、ずっと続くといいなぁという余韻を持って、読み終えました。ありがとうございました。

Posted by ブクログ

羊と鋼で作られたピアノを整える''調律師''という仕事の森のように深く美しい仕事ぶりを描いた物語。

全て主人公外村の一人称で描かれている。それなのに、登場人物の人となりや心情が細やかに伝わってくる文章力が素晴らしい。

通常この手の成長物語は、学校でのエピソードに力を注ぐものが多い気がするのだが、高校~学校卒業、就職までは数ページで収めているのも面白かった。

調律師に対しての理解が深まったため、ピアノのコンサートに行った際、調律師の言動も楽しめそうだ。

☆ピアノで食べていこうなんて思ってない

ピアノを食べて生きていくんだよ かずね

Posted by ブクログ

調律師さんのお話で平坦かと思っていたが、中盤~物語が動いたところで面白くなりました。私も調律師に憧れていました。主人公の青年の成長が双子の関係性と絡めることによって上手くお話が進んでいると思いました。面白かったです。

Posted by ブクログ

私もピアノの音色は大好きです。

人を感動させる音というのは、ピアニストだけではなく、調律師という存在があって作られていくんだという事を知りました。

調律師としてコツコツと頑張って、悩みながら成長していく外村君を応援したくなりました♬*°

Posted by ブクログ

北海道の山奥で育った高校生「外村」は、調律師の「板鳥」が、体育館のピアノを調律するところに偶然出くわす。人生で初めて触れた板鳥の調律するピアノの音に「森の匂いがした」と感じた外村は、調律師を目指して、専門学校へと進んだ。この小説は、町の小さな楽器店の調律師となった外村が、自分の調律を見つける旅のはじまりを描いた物語だった。

外村の、何の特徴もない青年であるところに、とても好感を持った。特別に好きなことがあるわけでもなく、平凡な高校生だった外村は、調律の仕事を続けるうちにピアノの音に対して、こだわりを持つようになっていく。それを支える存在として大きかったのは、同じ店で働く三人の調律師と、調律をお願いされる双子の高校生だった。

一番好きな場面は、物語の最後、外村が調律したピアノの演奏を見て、板鳥が一言だった。

「ダンパーが一斉に下りているかどうか、チェックしてみるといいですね」

物語を通して、着実に外村は成長し、同僚の結婚披露宴で使われるピアノの調律を任されるまでになる。けれども、板鳥の何気ないこの一言は、そんな外村の技術が、まだまだ「理想」には至ってないことを率直に表している。そのとっても職人的な指摘に、ピアノを調律することの奥深さ、道のりのほど遠さのリアリティがある。

外村は、物語の中で先輩たちの様々な調律に対する姿勢や考え方に触れる。けれども、そうした話を聞くたびに、そんな調律に対する哲学を語る以前に、自分の技術が未熟であることを自覚する。理想の調律を目指すそのスタート地点にすら、まだ、自分は立っていないことを知っている。

受け持ったお客さんたちから、外村は、何度もキャンセルを受ける。どんなに失敗しても、上達しなくても、できることは、ただ、やり続けることだけである。

才能もない。強い思いもない。ただ、そのときに感じた感動と、なんとなく心惹かれた直感だけをきっかけに始めた仕事。それを続け続ける中で、自分なりのこだわりを見つけていく。

やりたいからやるのではなくて、やるからやりたいことが見つかる。自分が進むべき道に迷った人たちに読んでほしい一冊だった。

Posted by ブクログ

田舎の高校でたまたまピアノ調律の場面に出会った若者の調律師物語

以下、公式のあらすじ

-------------

第13回本屋大賞、第4回ブランチブックアワード大賞2015、第13回キノベス!2016 第1位……伝説の三冠を達成!

日本中の読者の心を震わせた小説、いよいよ文庫化!

ゆるされている。世界と調和している。

それがどんなに素晴らしいことか。

言葉で伝えきれないなら、音で表せるようになればいい。

高校生の時、偶然ピアノ調律師の板鳥と出会って以来、調律の世界に魅せられた外村。

ピアノを愛する姉妹や先輩、恩師との交流を通じて、成長していく青年の姿を、温かく静謐な筆致で綴った感動作。

解説は『一瞬の風になれ』で本屋大賞を受賞した佐藤多佳子さん。

豪華出演陣で映画完成!

外村青年を山﨑賢人、憧れの調律師・板鳥を三浦友和、先輩調律師・柳を鈴木亮平、ピアニストの姉妹を上白石萌音、萌歌が演じています。6月8日公開。

「才能があるから生きていくんじゃない。そんなもの、あったって、なくたって、生きていくんだ。あるのかないのかわからない、そんなものにふりまわされるのはごめんだ。もっと確かなものを、この手で探り当てていくしかない。(本文より)」

-------------

ピアノ調律というお仕事を知れる

ただ単に音の高低を合わせるだけでなく、音色や個人ごとの弾きやすさにまで影響てくる作業

しかも、音色の調整には正解がないとのこと

そんな、調律を通じた仕事全般に言えそうな人生の指針が描かれている気がする

外村の自身がないのか過小評価な自己、コツコッツと地道に続ける努力、謙虚で愚直に学ぶ姿勢

見習わなければなぁ……

天才的な描かれ方をしている板鳥さんも凄いけど

先輩の柳も結構な実力者に思える

「どうしたら調律がうまくなれるのか」と先輩達に問うが

答えは皆異なっていて、余計に混乱する

まぁ、正解はひとつではないという事なんですよね

ゴールに至る道は一つではないし、そもそもゴールですら一つではないのだから

「この仕事に、正しいかどうかという基準はありません。正しいという言葉には気をつけたほうがいい」

という言葉には、仕事以外の事にも通じる気がする

正しさというのは、多様な価値観の一側面からの視点であって、すべてにおいて絶対的な正しさはない

「音色を調整する」という正解のない仕事だからこそ、余計にそれが実感できるのでしょうね

「言葉を信じちゃだめだっていうか。いや、言葉を信じなきゃだめだっていうか」という矛盾しているように思えるような表現

言葉は十全に想いを伝えないけど、その想いは言葉の中に含まれている

なので、言葉を信じなければいけないし、それと同時に信じすぎてそれが全てだとは思ってはいけない

調律の仕事だけではなく、人と人のコミュニケーションにも同じことが言える

一方の想いが言葉に乗って全て相手に伝わる事はない

でも、その言葉の中に含まれる想いを知るには言葉を信じなければいけない

結局は

こつこつやっていくということ

何にでも挑戦していろいろやってみるということ

という二つをしっかりやっていけば、いずれどこかには到達するものなのでしょうね

Posted by ブクログ

優しい成長物語。

最後までサラリと読めてしまった。

北海道の冬の森、

私もよく歩いていたけれど

そのシンとした中に木々や鳥のざわめきがある感じ、すごくよく分かる。

文章がピアノのように美しくみずみずしかった。

物語上すごく大きな出来事があるわけではないのがリアル。

人間関係や仕事の捉え方を通して

人生の生き方を教えてもらいました。

Posted by ブクログ

ピアノの森

主人公の素直さ

双子のピアノ

ちょっと最後の方泣きそうになった

じんわり優しく強く、頑張ろうと思える。

何かに夢中になれるのが羨ましく思う。

何か一つでも、どうでも良くないものに出会えるのが羨ましく、キラキラしていて、私もそうなりたい。

Posted by ブクログ

良いタイトル。良い読書体験。

三冠が気になって読んでみた。読んでいくと、このタイトルの意味がわかり、森の中に引き込まれていく。

作者の言葉の奏で方が素敵だし、最後のシーンではピアノの音が聞こえてくるようだった。

読んでみてよかったです。

Posted by ブクログ

「羊と鋼の森」というタイトルが素敵だなと思いました。

調律師ではないけど、少し似たような仕事をしていて、私自身も器用な人間ではないので、主人公に近い気持ちで刺さる部分が多かったです。

定期的に読み返したい本になりました。

Posted by ブクログ

主人公と自分の性格が本当によく似てると思った。

自信がなさそうに見えて仕事が上手くいかないのも「あ〜、この感覚分かるわあ」と。でも会社の人はみんな外村くんの良さを分かってくれてて良かった。

調律師の物語っていうよりお仕事モノっぽい。

仕事帰りの電車で読んですごく励まされた。

なるほど❗って納得でした。

最近、じっくり読み進めることができなくて リタイア作品も多かったのですが、この作品は ピアノの知識がなくても作品の世界に引き込まれてしまいました。余韻の残る読みやすく素敵な作品だと思います。

Posted by ブクログ

調律師の話だけにピアノの構造や材質への記述がおおい。読むに付け、ピアノは不思議な成り立ちの楽器だと思う。昔、ピアノに触れた機会があるからそれを知らなかったわけではないのに、前板などに隠されて見えない中の働きを、なぜかすっぽりと忘れていた。小学生の時にグランドピアノの中をぼんやりと眺めて知っていたはず。

裏方としてサポートする技術者という意味では、わたしも似たような仕事をしている。完璧な仕事を目指すのは難しい。正解がわからない。ただ、こつこつと努力するしかないのだ。わたし自身今の仕事を20年ほどしている。根気よく、こつこつと。

まだ、成長できるだろうか?

Posted by ブクログ

本を読んでいるというよりリラックス音楽をぼんやり聴いている感覚で読み進めました。

皆さんの感想を読んでいると、映画のような派手なストーリー展開でどんどん読み進めたい、と思えるものだけが良い本なのではなく、じっくりと一気に読むのが勿体無いと思えるような、文体自体に魅力があるような本の価値があることに気づけました。

Posted by ブクログ

やさしく心あたたまる物語だった。主人公はじめ各々が、ピアノ、調律、求める音等と真摯に向き合い、時には悩みまどいながら、探究を続ける様子が巧妙に描かれている。調律師のお仕事の繊細さ奥深さに触れることができた。「森」というのは素敵な表現だなと思った。素直で実直な主人公外村少年、少年に調律師になるきっかけを与え進むべき道を示す板鳥さん、あたたかく見守りながら言葉と行動でサポートする頼れる先輩柳さん、毒舌でどこか冷たい印象がありながらも新たな視点を与える秋野さん。そして外村少年に大きな影響与える双子。登場人物がみんなあたたかく優しいので、穏やかな心持ちで読み進められた。彼らのように熱中し打ち込める「何か」を私も見つけたい。

Posted by ブクログ

大きな展開や波瀾万丈さは無いが、誠実に一歩一歩進んで行くことの大切さを感じさせてくれる作品でした。

主人公が誠実にピアノと向き合い、その中で今までわからなかった目標や感情を、遠回りしながらも見つけていく姿がとても現実的で、こころに響きました。

正解は人それぞれであり、その正解は色々な経験や周りとの繋がりで見えてくるものである、ただその正解への過程も結局は人それぞれである、そんな風に読んでいて感じました。

Posted by ブクログ

ピアノの調律師として働く主人公の成長物語。

あまり大きなイベントが無く、日々の仕事の描写を通じて主人公の成長や職場の人の人間性が描かれます。説明的でなく自然な描写と言われればそうなのですが、あまり面白いと感じられなかった。

印象に残ったのは青年の家に主人公が調律に行くエピソード。

人にはひとりひとり生きる場所があるように、ピアノにも一台ずつふさわしい場所があるのだと思う。

Posted by ブクログ

面白かったけど、あまり没入することができなかった。言葉回しが比喩的で美しいけど、自分の中で咀嚼できなかった感じ。

世間的にヒットした作品だから、きっと私との相性がイマイチだったのかも。

Posted by ブクログ

宮下奈都さんが好き、本屋大賞受賞、タイトルがかわいい落ち着いているなど、読む前からかなり期待が高かった。しかし、なかなか物語の中に、入り込めなかった。幼い頃にピアノを習っていたし、学生の頃にギターにも興味が湧いて手に取った過去があるけど、今はパッタリ。イヤフォンで音楽すら聴いていない。もしかすると、現在の自分の音楽との距離感と、音楽という題材に対し、「理解できるかな」というどこか疑念のようなものを抱きながら読み始めてしまったのかもしれない。

しかし、そこはやはり宮下奈都さんだ。「いいな」と思ったところ、勇気をもらったところをここに記す。

・板鳥「焦ってはいけません。こつこつ、こつこつです。ーこの仕事に、正しいかどうかという基準はありません。正しいという言葉には気をつけたほうがいい。ーこつこつと、守っては、ヒット・エンド・ランです。ーホームランを狙ってはだめなんです。」

・柳「だいじょうぶだって。堂々としていればいいんだ。っていうか、堂々としていたほうがいいんだ。不安そうな調律師なんて誰も信じないからさ。」

・長く部屋に忘れられたピアノがあり、ひどい環境下に打ち捨てられたピアノがあり、それでもこの仕事に希望があるのは、これからのための仕事だからだ。僕たち調律師が依頼されるときはいつも、ピアノはこれから弾かれようとしている。どんなにひどい状況でも、これからまた弾かれようとしているのだ。僕にできることは何だ。ーこのピアノをできる限りいい状態に戻すことだけだ。

・彼にピアノを教えたのがどんな人なのか、わかる気がした。そして彼が、どんなふうにそれを享受してきたのか。音楽は人生を楽しむためのものだ。はっきりと思った。決して誰かと競うようなものじゃない。競ったとしても、勝負はあらかじめ決まっている。楽しんだものの勝ちだ。

ホールでたくさんの人と聴く音楽と、できるだけ近くで演奏者の息づかいを感じながら聴く音楽は、比べるようなものではない。どちらがいいか、どちらがすぐれているか、という問題ではないのだ。どちらにも音楽のよろこびが宿っていて、手ざわりみたいなものが違う。朝日が昇ってくるときの世界の輝きと、夕日が沈むときの輝きに、優劣はつけられない。朝日も夕日も同じ太陽であるのに美しさの形が違う、ということではないだろうか。

比べることはできない。比べる意味もない。多くの人にとっては価値のないものでも、誰かひとりにとってはかけがえのないものになる。