感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

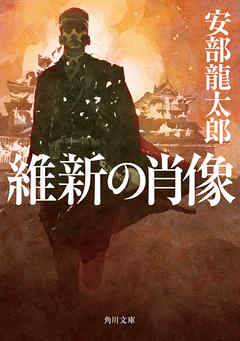

一昨年の、明治維新から150年を記念したイベントが目白押しだったころから、「本当に江戸時代は暗黒時代だったのか。明治維新で世の中はよくなったのか」に疑問を呈するような本がずいぶんと出版されるようになったと思う。

この本も、その一冊。

第二次大戦直前の、反日感情渦巻くアメリカで、イェール大学の歴史学教授として勤める朝河貫一は、数々の嫌がらせを受けながらも、その地に踏みとどまるのだった。

日本が批判を受ける、手段を選ばない軍国主義、帝国主義については、かねてから論文を通して批判をしてきたところだが、学問の場である大学で、いわれのない差別や嫌がらせを受けるのは間違っていると、こちらについても断固として主張する。

しかし、彼を取り巻く環境は日に日に悪化し…。

朝河貫一ー日本人初のイェール大学教授だそうですが、寡聞にして知りませんでした。

父親が戊辰戦争を戦った二本松藩士であるということも含めて、ほぼ史実に則った小説というのに驚きました。

歴史学者として、軍国主義へと舵を切った転換点を明治維新と見るのは、ありだと思います。

勝てば官軍、力が正義。

勝つためには手段を選ばない。

薩長を筆頭とした明治政府軍は、そういう戦い方をした軍隊で、戊辰戦争に勝ってしまったことが、それを「正しいこと」に塗り替えてしまったのだと思います。

長州がなぜ、あれほどまでに会津を目の敵にしたのか。

それは京都で多くの長州藩士が、京都守護職である松平容保率いる会津藩士たちに誅殺されたから。

だけではない、というのも、この小説の一つの肝。

長州藩が官軍を名乗るためには、絶対に会津藩をつぶさねばならなかった。

なぜなら、朝敵であるはずの松平容保こそが孝明天皇に信頼されていたのだから。

その信頼の証と共に会津を倒さないことには、長州の立場こそが危うくなってしまう。

あり得ることだと思いました。

この辺のことについて書き始めると、読書感想を通り越してしまうのでやめますが、私にとっては非常に納得のいく理由でした。

”「もともと武士は領民を守るために戦の矢面に立った。逃げる時にも常に殿(しんがり)をつとめた。それゆえ領民から信頼され尊敬され、殿(との)と称されるようになった」”

降伏した敵兵を人間の盾として使い、さっさと自分達だけ戦線離脱するような薩長とは違う、と死んでいく二本松藩士。

民間人を盾にしてさっさと日本に帰国した日本陸軍の姿が浮かんでしまう。