感情タグBEST3

心の支えに

タイトルから想像していたものとは、いい意味で全く違うものでした。

子ども達にどう接するか、とても素敵なヒントをもらえる本です。人との価値観の違いでコミュニケーションの難しさを感じている私にとっては、他者への接し方や社会の捉え方についてのヒントにもなりました。

Posted by ブクログ

部分と全体は関わりあっている。教育も同じで、支配的な、基準に沿わない人間が不登校になる学校では平均的な人間が育ち、それ以外のフリースクールに通う子たちは異質な能力を伸ばしていく。フリースクールに通う子と学校の子など多様な人間がいるからこそ社会は成り立っていると考えべき。

だからこそ、真の意味での教育は、子供をカテゴライズしてその子に合った教育を施すのではなく、多様な人間がいるからこそ、この社会が成り立つという考え、そういう善の視点で多様な人間、子供たちを見ていくべき。

結局、自分の考える教育とは、まず、教育者がこれからどんな未来が来るのか?どんな能力が求められるのか知らなければならない。そして、その未来に対して真に子供たちになることは何なのかを考えることだと思う。だから、今は近代化が終わり方向転換を迎えた時期。子供たちに画一的な教育は今に対応せず、より主体性や応用力(知識ね使い方、知識を深める、議論する力)を身につけて答えのない私生活に問題解決を自分でできるようにすることだと思う。

Posted by ブクログ

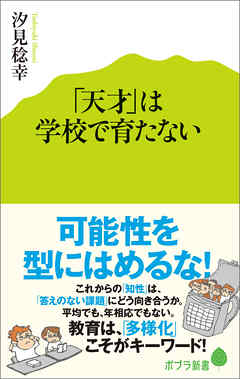

子どもチャレンジでコラムを書かれてて手に取りました。冒頭で説明されますが、「天才」の育て方といった実用的(?)、興味をそそるものではなく、これからの教育とは、いかにあるべきか、という点を平易にまとめています。

身の回りで具体的に実践、という前にまず自省と環境分析が必要かとは思いますが、「うーん、自分の育った、または自身の価値観と異なる考えを持つ子の育成をどう捉えて、取り組むべきか」といった課題にぶち当たっていれば、読めば何かしらのヒントは見つかるやもしれませんね。

Posted by ブクログ

タイトルが面白くて買いましたが中身は新しい学びなどの話でした。トーク&チョークスタイルと言うらしいですが昔の教え方ではなくアクティブラーニングなどの新しい教え方についても触れてあります。タイトルの天才についての話はあんまりありませんでした。

Posted by ブクログ

『「天才」は学校では育たない』(汐見稔幸)

この本を手にしたのはタイトルに対しての軽い同意から。

でも、その後すぐに頭に巡ってきたのは、なら著者はどうしたら天才を育てるという環境なり、メソッドなりをこの本で提示しているのだろうか?ということ。

そんな期待を持ちながらパラパラと読みすすめていくと、なんか少しづつタイトルから離れていくように感じるようになっていった。

感じだけでなく、確かにこの本に当初抱いた期待からは徐々に遠ざかっていくのだけれど、なぜかどんどん興味を増していくのを感じていた。期待はずれの面白さを感じていたのだろう。

その取っ掛かりになったのが、子どもの本能みたいなものを描いた部分。ちょっと長いけれど引用します。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【子供の一挙手一投足が表現である】

子どもは子どもなりの内面世界を生きながら、それを彼らなりの仕方で外の世界につなぎつつ生きています。その内面と外面の接面にあたるのがその子の素朴な「表現」です。目つき、歩き方、声、姿勢…すべてその子の内面の外面化=接面への押し出しであり、表現です。

そのときの子どもの厳しい表情やときに悪態として出されるものをネガティブなものとしてとらえるのではなく、そうしかたちで出さざるをえないその子の良くなろうとする意志の裏面と読み取ることが大切です。子どもはそうしていつも「善く」とらえてもらうことで、内面の「善さ志向」を活性化します。善くなろうという気持ちを芽生えさせるのです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この子どもの振る舞いや言動、表現が薄い皮膚で隔てられたもので、心である彼らの内面を透けて見せてくれていることを想像すると、心がキュンとする。

映画でもそうなのだが、大人のように世の中を生きていくうえでの経験を積んだ者は外からの刺激に対して、ダイレクトに反応を表情として返さない。言動や表情か内面と厚い皮で隔てられいてる(よくいう‘面の皮が厚くなる’)のだけれど、子どもたちは経験で武装されていない無垢な姿で、荒野に必死に立ち向かおうとする。だから、未知なる刺激に対しての本能的な身体の反応をコントロールしきれずに苛立ちもする。かと思えば、百に一度くらいの割合かもしれないけれど、この荒野のなかに輝く希望を見つけて輝くような笑顔を見せてくれることもある。

(この本の内容とは離れるけど、そんな子ども(主に少年)の内面を想像させてくれ、記憶の奥にしまい込まれた感情の記憶を連れ戻してくれる映画をここに幾つか紹介する『柳と風』、『自転車泥棒』、『大人は判ってくれない』、『太陽のめざめ』、『おおかみこどもの雨のと雪』)

本の紹介に戻りますが、

もうひとつ私がきにいったのは

『ヴィルドゥングスロマンス』の説明の後に書かれている。近代社会が作り上げた‘人生’の構図を説明してくれている部分。これは知っている人にしてみれば、何を今更と思うかもしれないが、私たちが無意識に描いている‘人生’という工程のイメージの基本型は実はこの近代社会のなかで作られたのだということを簡潔に教えてくれる部分。

私たちが無意識に描いてる‘人生’の構図は、その時代、その社会が描かせているものであることを知ること。自分という人間が生きて死ぬという工程は、自分で描けば良いのだし、社会圧が薄かった中世以前にはそんな概念が無かったんじゃないだろうか?。

でも、この時代や社会が拵える‘人生の構図’の外側を生きることは相当な勇気と、実際の荒波がある。それは国家や社会というものはそれを条件に(均一な人生の構図を生きること)そこに属する、国民を守るように設計されているから(でも、それも綻び始めているかもしれない)

「天才は育てるものではない」自ら必要に応じて、その環境のなかから荒波に揉まれながら出現してくるもので、良い環境で育つのはエリートや卓越者でしかないとも思っている。矛盾や困難が多重に重なる世の中で、それを糧にできる強い人間は育てようと思って育つものではない。

本の冒頭で紹介される優秀なスーパー中学生たちをマスコミでは「天才!」と称しているけれど、私が描く天才はそんな頻度で現れるものではない。

そんなこんなも含めてお勧めの本です。