感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ジャンルで選ぶなら、テーマをたてろ。

今年は50冊以上、実力向上のために本を読もうと思ってたのでとても気づきの多い本でした。

最大の気づきは、ジャンルで選ばすテーマで選び、独学の戦略の方向性をつけること。

特にファイナンスに絞って読み漁ろうと思ってたのですが、例えば「ファイナンスの観点でどう組織をまとめ企業価値を向上させるのか」など、いくつかテーマをまとめインプットの戦略を立てる。これにより実践(アウトプット)まで意識されたインプットになり、効率が上がり、知のストックも構造化が可能となる。

Just do it

Posted by ブクログ

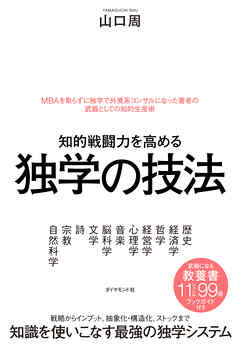

独学をシステムとして捉え、説明していることが特徴的な書籍。

戦略

インプット

抽象化・構造化

ストック

この4つを構築して、知的生産システムとする。

ジャンル別にお勧めの書籍9冊ずつ紹介されている。

まずは、学ぶべきテーマを何にするのかを思い浮かべて、いくつかのジャンルから書籍を選んぶことから始めてみてはいかがだろう?

人生100年の時代、社会と関わり続けるかぎり、学び続けないと変化に取り残される。何より、学ぶことは楽しいこと。楽しみ方の一つの方法を本書で学べる。

Posted by ブクログ

・知識をストックしていつでも引き出せる状態にしておく

・自分ができて当たり前のことを深掘りすることで武器となる

・抽象化して仮説を立てる。実行して反省することで経験となり地肉になる

Posted by ブクログ

「面白かったー」のためではなく本から色々吸い取りたい人のための本。

第2章の『「教養主義の罠」に落ちない』でちょっとトラウマ級に傷つきまして…しばらく読書から遠ざかった経験があります。

「仕事ができない(稼げない)言い訳に本ばっか読んで偏屈なオッサンになるのが一番みっともない」と言われあまりに図星過ぎたわけです。

しかし、久しぶりに読み返してみると、「ですからちゃんと生みだせる人でいましょうね」といった救いも随所に感じられました。再度、山口塾に入塾したいと思います。

Posted by ブクログ

知的戦闘力を付けるための独学の方法を教えてくれる本。とてもよかった。

独学の方法だけでなく、なぜ知的戦闘力が必要か、それを身につけるためになぜ独学が良いか、役に立つ教養とはどのようなものか、などが非常に論理的に説明されていた。どれも納得できたし、自分もまだ成長できるぞ、と勇気が湧いてきた。

ここでの独学はどちらかというと「経営者やコンサルの現場で戦うための教養」にフォーカスしていたように思われる。したがって、技術者や理系研究者(自分のような)などが専門的な知識・スキルを身につける方法はやや異なるかもしれない。とはいえ、本質は同じなので本書の内容をベースに自分なりのノウハウとして落とし込むことができると思う。

今後定期的に読み直したい。

Posted by ブクログ

リベラルアーツのおすすめカテゴリー推薦あり。良書の思考経路を辿らないと、自分のモノにはならない。私も「競争優位の戦略」を読んで、解説本をいくら読んでも、原典の緻密さ、論理の進め方にはかなわないと思った。目的別読書法も参考にしたい。

Posted by ブクログ

何がきっかけでこの本に出会ったかは全く覚えていないが、リベラルアーツについて理解が深まるとても良い本でした。「知的戦闘力」ってキーワードが個人的に好き。

【なるほど!そうだよな!と思ったフレーズ】

インプットされた知識は多くの場合、そのままストックしても知的生産の現場で用いることができない。特に文学や、歴史、哲学などの人文科学系の知識は、私たちが日々携わっているビジネスとは直接的なつながりを見出すことが難しく、従ってなんらかの抽象化、構造化をしたうえで、ビジネスや実生活上への示唆を抽出すること、平たく言えば「意味付け」が必要。

どんなに知的水準の高い人でも「似たような意見や志向」を持った人たちが集まると知的生産のクオリティは低下してしまう。これは個人の知的ストックにおいても全く同様。

Posted by ブクログ

この著者の本好きです。

この本を読んで以来、自分用の読書記録をメモするようになりました。

そのメモから自分が思ったこと、課題、仮説の検討と意味ある読書にするようになってきました。

しかし、たまにサボってしまいます。人間だもの。

Posted by ブクログ

独学システム

1戦略、2インプット、3抽象化・構造化、4ストック

✔︎テーマが主で、ジャンルが従

✔︎テーマは5つくらい(私はコンサルスキルをどのように上げるか等)

✔︎深く読む本を見つける

#山口周

Posted by ブクログ

(ビジネスにおける)知的生産の方法を指南する一冊。

序章、第1章あたりまで読めば後半は流して読んでも、読まなくても大丈夫。これは誉め言葉です。構成がしっかりしているという意味なので。冒頭で大事なことが要領よく整理されて、後半は冒頭で述べたコンセプトを噛み砕いて説明するという構造がクリアだ。

まあ、「知的戦闘力」は差別化のために付けたワード、あるいは営業用のワードという印象なので、そんなに真に受けなくてよいと思う。

Posted by ブクログ

著者の読書量や知識量がすごいのは分かるが、その見せつけ感が溢れてるのは否めない。知識をバックグラウンドにした例示や比喩が多く、主張にたどり着くまでに時間を要する。

というデメリットはあるにせよ、学びは多い本だった。日常の疑問をストックしておくことや、読書の方法はなるほどと思わされるし、是非実行に移したいと思う。

情報が溢れている現代において、どんな情報は捨てるかという判断も大切。

Posted by ブクログ

知的戦闘力を高めるための生産性の上がるシステム構築

漠然と取り組みがちな学習に対して背景に照らした視点を明確にしてくれる内容

戦略=テーマ(何について学ぶか)は持つべき

インプットの評価は知識量を増やすことではなくそこから新たな問いの量を増やすことができたかどうかが基準となる。(本やネットで拾えるものをそのまま取り込むことは不効率)

構造化、抽象化が身につけるということ。クロスオーバーに直結。人生三毛作、個性・強み・自己ブランディングはクロスオーバー(=領域をまたがる)知見。

イノベーション、知は予定調和しない。セレンディピティ、偶有性によって生まれる。クロスオーバーが大事。

Posted by ブクログ

心地よいインプットに終わらず新しい問いを見つけることを説く本。

何をインプットしないかを決め、アイデアの量で質を高める。

得られた知識を他の分野に当てはめたらどうなるのかを考える。

教養書は広く浅く読み読書ノートを作るが、教養主義にはならない。

Posted by ブクログ

読んでいてドキッとする内容が多かったです。特に教養が単なるコンプレックスの埋め合わせになっていないか、という指摘は正直結構身に覚えがあるので、知識がそれを得ること自体が目的になっていないかは常に自問自答が必要だなと思いました。

Posted by ブクログ

変化が早く、従来の常識がすぐに通用しなくなる現代において、「知的戦闘力」を高めるための効率的なインプット、それを使える知識として整理しておく抽象化・構造化、ストックが重要だと説く。本書では、インプットすべき内容(リベラルアーツ)の紹介を含め、それらの具体的な方法について解説している。

人生を豊かに生きるためというよりも、ビジネスにおいて自分というブランドを確立し、生き抜いていくための戦略、戦術を解説した本といったほうが適切だと思います。

Posted by ブクログ

◯なりたい自分に合わせて自分のテーマ(追求したい論点)を7つまで設定し、テーマに対する自分なりの答えとなるヒントや気づきを得るために学ぶ。

◯心に浮かんだ問いをメモに書き留める。

◯本は5〜9箇所転記したら自分なりの示唆や行動を書き出したら終了。

Posted by ブクログ

アウトプットにつなげるインプットをしないとと思った。宗教、文学など選んでいないジャンルも本を読んで見たくなった。

教養があるけど仕事ができない人になることは怖いと思った。少しでも教養を活かしたい(教養が増えたら…)

内容理解のためもう一度読みたい本。

Posted by ブクログ

本書の中で「ジャンル」ではなく「テーマ」を決めるとあったが、なるほどなと思った。今までは、「哲学」「経済学」とかジャンル別に勉強していたけど、大事なのは自分が追求したい「テーマ」なのだということ。

Posted by ブクログ

「何かを新しく学びたい」という方は、まず最初にこの本を読んでみると良いと思う。

独学する際に、闇雲に情報をインプットするのではなく、大まかな戦略を立てたうえでインプットを行い、抽象化・構造化してからストックしていく。

このサイクルを回すことで、学んだことを覚えるのではなく、必要な時に適宜用いることができ、自分ならではの概念を構築することができる。

Posted by ブクログ

ただ単にテクニックとして抽象化やアナロジーについて述べるだけではなく、なぜそれが必要かについて多くの頁を割いているので、世の中や身の回りのことにどのような視線を向けるのかの参考になる

沢山の本が紹介されてて色々読みたくなる。ハブ空港みたいな本。

Posted by ブクログ

本の転記

①面白かった「事実」

②ビジネスや実生活に対する「示唆」

③具体的な「行動」の仮説

・出世するというのは、ある意味でどんどん「非専門家」となっていくということ。

・リーダーの仕事は、異なる専門領域のあいだを行き来し、その領域の中でヤドカリのようき閉じこもっている領域専門家を共通の目的のために駆動させること。

歴史を学ぶことの意義

①目の前で起きていることを正確に理解することができる。なぜそう言えるかというと、これからの世の中で起きることのほとんどは、過去の歴史の中で起きているから。

②未来を予測する能力が高まる。

螺旋状に発展的原点回帰を繰り返しながら変化していく社会において、どのような原点が復活するのかを予測できるようになる。

・自分が学ぶべきジャンルについては、2つのジャンルのクロスオーバーを考えてみる。

・1つのジャンルで飛び抜けるのは難しいが、クロスオーバーを作るとユニークなポジションを作りやすい。

・掛け合わせるジャンルは、「自分の持っている本性や興味」を主軸に選ぶべき。

Posted by ブクログ

多くの情報に裏付けられた造詣の深さが伝わってくる。マーカーを引こうものなら、殆ど真っ赤になりそう。尤も、"戦闘"、"格闘"、"武器"とかのワードが頻出していて、こういう好戦的な思考は自分には馴染めないな。また"独学の技法";というタイトルに対して抱く期待とも些か狙い違いかな。書籍紹介はとても嬉しい。

Posted by ブクログ

両学長のおすすめ書籍にあったので読んでみた

この本を読んでの気付きは

◯読書してもほとんど記憶できない

◯何をインプットするかより何をインプットしないかが重要

◯本はすでにテキストが入ったノート

◯アンダーラインを9箇所程度により抜き、示唆、行動をセットで転記する

今まではアンダーラインを引いたほとんどを転記していたが

それは止めようと思った

選り抜き箇所はアンダーラインの色を変えて再読しつつ数を絞っていき

10箇所程度になったらスプレッドシートに転記する

選り抜き箇所と一緒に「示唆・行動」をセットで書くというのは難しそう

Posted by ブクログ

漫然と似たようなジャンルの本を読みがちなので、テーマ(仮説)を持って、ジャンルをクロスオーバーさせて読書すべしというのは納得感があった。

ただ、筆者の別の著作と被る内容が多かったのは、ちょっと残念。

Posted by ブクログ

①戦略

何をインプットするか考える。それは、何をインプットしないかを定めることにもなる。戦略には差別化が必要。人と違う力。それには、取捨選択が必要。何をしないかを決めるのは、何をするかを決めるのと同じぐらい大事だ。

自分をプロデュースするつもりでジャンルを選ぶ。他の人にはない組み合わせを。

グローバル企業の幹部が哲学や文学などの教養をあらためて学び始めている実態があるが、彼らがそのような教養を学んでいるのは、変化の激しい世の中に引きずられて価値を失うことのないよう、礎になるような知識を求めているからだ。

②インプット

本が最もわかりやすい例だが、日常の生活を通じて様々なものをインプットする事が大切だと言う。

情報は量より密度。筋のいいインプット、テーマに沿ったインプットがキモ

③抽象化・構造化

歴史小説の生情報を抽象化し、現在にも通じるような示唆や洞察を得る。

④ストック

抽象化・構造化した知識をいつでも引き出せるようにストックしておく。

知ることが難しいのではない。いかにその知っていることに身を処するかが難しいのだ。司馬遷『史記列伝』

フランシス・ベーコン

血は力なりという名言で有名。

信じて丸呑みするために読むな。話題や論題を見つけるためにも読むな。しかし、熟考し熟慮するために読むがいい。

クランボルツ

成功する人は、さまざまな出会いや偶然を、前向きに楽しめるという共通項がある。

スティーブ・ジョブズ

創造とは、新しい何かを生み出すことではなく、新しい組み合わせを作ることだ。

Posted by ブクログ

【星:3.5】

読んでいて「いい本だな」と思う部分と、「得るものが少ない本だな」と思う部分の落差がかなり大きいという今までにないタイプの本だった。

①最初から7割部分【星:2.5】

はっきりいって駄本。独学のための「戦略」「インプット」「抽象化」など、どの本にでも書いてあることの単なる焼き直しといった感じ。

②残り3割部分【星:4.0】

リベラルアーツが知的戦闘力UPに繋がるという点を説明している。学者が哲学などリベラルアーツと呼ばれる分野が役立つことを書いているのはよくあるが、著者のようなコンサルタントが書いているのは珍しくとても説得力を感じた。

このリベラルアーツ分野が得意というのがビジネス界での著者の強みのようなので、この部分をメインにして書けばもっと良い本になったと思う。