感情タグBEST3

Posted by ブクログ

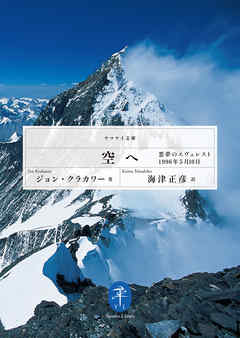

1996年5月にエベレストで起きた大量遭難事故の詳細。

筆者自身が登山家であるため、山での描写が非常に詳しくリアルで、自分も作者と同じ場所にいるような気持ちになった。

悲劇が待っていることはわかって読んでいたが、先が知りたくて一気に読んでしまった。

この本を読んだらエベレストなんて絶対に登りたくない、と思うので、いや、読まなくても、簡単な山ではないことは知っているので、エベレストに登頂したいという人が数多くいることが理解できないが、読んでいる最中にインターネットで検索してみたら、今でも数多くのエベレストへの商業登山ツアーが存在することを知り驚いた。

冒険ではない登山を登山と見なさない人たちも、今もたくさんいて、それでも死亡事故のニュースはあまり聞かなくなったので、商業登山もいろいろ改善されてきているのだろう。

Posted by ブクログ

デスゾーン、映画エベレストと合わせて非常に読み応えがかった。

印象的だったのは、クラカワー自身のアンディへの無念

アンディ自身は実際に非常に追い込まれていて、チームとしたらクラカワーはヘルプに回れる側ではあっただろう。

また、ロブがダグに時間切れを告げられなかったのは、情、といっていいだろう。

あのシチュエーションで頂上を目前に引き返せるだろうか。

商業隊というビジネスモデル自体にどこかに無理があったのだろう。そして破綻したビジネスモデルは悲劇を招く。

恐らく、顧客が多すぎた、値段が安すぎたのは言えるだろう。

死亡率を考えると、マンツーマン、成功報酬型が現実的だった?

Posted by ブクログ

映画で初めて、エベレストの事故を知った。エベレストの過酷な環境および、事故の前後を詳細に記述されており、エベレストに登るくらい息苦しい。

再度読みたい。

Posted by ブクログ

数々の登山家を魅了してやまない世界最高峰のエベレストを舞台に、登山のプロフェッショナルでなくても多額の金さえ払えばエベレスト登頂をアシストする公募登山隊の実態を取材するために登山に同行した著者が目にしたのは12人もの死者を出し、エベレストの登山史史上で最悪とも言える悲劇であった。

著者のジョン・クラカワーは自らも登山を愛好するルポライターとして、公募登山隊の実態を把握すべく、一人のメンバーとしてエベレスト登頂に参加する。夢のエベレスト登頂を目指して集まった多国籍なメンバーや、同時期に登頂する他の公募隊たちとベースキャンプなどでジョン・クラカワーは親交を深めていく幸福なシーンが前半は続く。

彼らが悲劇に見舞われるのは後半、ベースキャンプを離れて山頂を目指す工程である。予期せぬ悪天候の中で一人、また一人と倒れていき、ジョン・クラカワーが参加した公募隊で生き残ったのは彼を含めて半分のメンバーのみ。空気の薄さ、マイナス数十度になる寒さと猛吹雪の中で人がどのように死んでいくのかが恐ろしいほどリアルに描かれていく。

そして結果的に下山できなかった半分のメンバーを残して生き残ったクラカワーらは残りのメンバーらを見捨ててしまった、という傷跡を一生背負うことになる。

極限状態の中で自らの生命を確保するためには、他者の生命を見過ごさざるを得ない。そうした倫理の極点に迫られたときに人は何を思うのかがここまで痛切に描かれたノンフィクションというのはないだろう。

Posted by ブクログ

1996年5月10日エベレスト大量遭難事故。

映画『エベレスト 3D』を観て以来、この件に釘付けになった私。その第一級資料と言える本書をようやく読み終えた。

ちなみに、とにかく登場人物が多いので、映画を2回観てwikiを熟読してなかったらまったく展開について行けなかったと思う。

私が最も驚くのは、この極限状態において、よくぞ皆人間性を失わずにいられたということ。自分の身に置き換えて考えずにはいられない。自分だったらどうだろうか。「こんなデスマーチが続くくらいなら、いっそ死なせてくれ」「この崖から一歩踏み出しさえすれば楽になる」「このままここにほうっておいてくれ」そう、きっと生きることを諦めてしまう。

また、他人を心配する余裕も皆無だろう。隣で人が倒れようと、それはその人のこと、自分にできることは何もないと歩を進める。疲弊して感受性の摩耗しきった神経では特にそうなってもおかしくない。

逆に、誤解を恐れずに言えば、助けられなかった命に対してシェルパを含む登攀スペシャリスト達が取り乱す様子が意外であり、印象に残る。そういった人達は、人の死にも慣れているのではないかと勝手に思っていたからだ。

こんな感想が出てくるのは、私がフィクションの中の死にしか触れたことがなく、リアルに生死を感じたことがないという証なのかもしれない。

それにしても山の頂というものは不思議だ。ヘリコプターのような文明の利器が使えない。到達するには、己の肉体で挑戦するしかない。こんなの、南極や海底や宇宙とも違う。

Posted by ブクログ

1996年エベレストで起きた大量遭難死事故の現場に居合わせたルポライターが書いた実話である。

実際に何人もの人が死んでいるため、この表現は不適切ではあると思うが、とても面白い、というのが正直な感想。

ハラハラドキドキでページを捲り、結末を知っているがゆえに、死に繋がる悪手の判断をする場面では、天を仰ぐことが何度もあった。

死が目前にきている極限状態であっても、人は他人のために行動する、そのことが胸を打ち、感動する。

事実、ガイドのロブホールは、顧客(仲間)を見放して下山していれば、生きて還ってきていただろう。

だが、それを選ばなかった。

複数の隊が同じ日に頂上攻撃を行い山頂付近で渋滞し体力を消耗したこと、ライバルの公募隊に負けたくないという気持ち、前年に山頂目前で撤退したダグハンセンへのロブホールの同情、いろいろな要素が重なり、この遭難事故は、起こるべくして起こったことが分かる。

登場人物の性格や背景や関係性が詳しく書いてあるため感情移入しやすく、エベレストという過酷すぎるほど過酷な環境も詳細に描かれている。

人間ドラマとしても読み応えがあるし、エベレスト登山とはどういったものかを知るためにも非常に良い本だと思う。

Posted by ブクログ

映像をみた後に一気読み。おそろしい!人間が、山が。(でも、人間も山も好き。)作者はこの作品を書き終えた後、自責の念は薄まったのだろうか?もう一度映像を観なおしたくなった。

Posted by ブクログ

読み応えあります。

顧客とガイドとシェルバと営業者それぞれの立場、また商業登山隊ごとの事情と天候と登山者の体調、実力が絡み合い事故が起きている。

それにしても、壮絶な環境である・・・デスゾーン。

先日読んだスコット隊のロシア人ガイド ブクレーエフ氏の著作よりも、ジャーナリストなので読みやすく、より俯瞰的な視点でかかれていると思います。

天候によりあっという間に危険を通り越して死に直面してしまう世界。それでも人を惹き付けるエベレスト。世界一というだけで。理解出来ない部分とあこがれも感じてしまいます。

面白いが、図書館で十分

さすが書き物を生業にしているだけあって、とても読みやすかった。

ただ、登場人物に対するクラカワー氏の好き嫌いが読み手に非常に伝わってくる。そして、「私は悪くない、私は正しい、他の人よりもあれもこれも頑張った」という弁明的な空気を強く感じて、感情的に拒絶することがしばしばあった。プロボクサーがリング外で人を殴ってはいけないように、ペンが武器の人は他人についての文章を公表するのであれば個人的な攻撃意識は排除すべきだと思う。

でも、帰国後の章を読んで、この本はクラカワー氏の排泄物的な役割だったんだなと思った。言い方悪いけど。自分の中のどうしても残るエベレストのドロドロを出し切りたかったんだろうなと。おそらくクラカワー氏は精神的に潔癖、もしくは繊細なところがあり、まあいっかでお茶を濁すことに耐えられなかったんだろうな。

書き方はうまいと思う。けど、クラカワー氏は嫌いだと思った。なので、図書館で借りれば良かったなと思った。

Posted by ブクログ

1996年5月10日にエベレストで起きた大量遭難事故。

エベレストに向かうまでの参加者の動機から如実に書き記されていた。緻密なインタビューに基づいて、一つ一つの描写が詳しく記されている。

登場人物、感情、情景に対する主観と客観が入り交じった描写によって、場面場面を体験しているかのような臨場感ががありました。迫力凄かった。

Posted by ブクログ

エベレストで起こった遭難の悲劇の当事者として、その渦中にいた著者が、真実を丁寧に伝えるために書いた本だ。当然、そんな経緯の著書なので、批判にさらされることもあった。著者は出来るだけ登場人物に敬意を表しつつも、真実を伝えることに気を使ったろう。高度8000mを超えると、そこからは一挙手一投足に死を左右する判断をしなければならない。それも、低酸素で思考力がままならない状態でだ。エベレストを目指す人は、半分、いや半分以上がエベレストに取り憑かれた人で、登山に命をかけている感じだ。そんな人に、頂上を目前にして、危険だから引き返すべきだ、との判断を下すのは並大抵のことではない。登る勇気より、下る勇気の方がとてつもなく大きいと感じた。8000mを超えると最終的には誰にも自分の生死の責任は取らせられない。それが、登山の案内人のシェルパにも、登山隊長にも。そう感じた。