糖質に注意をすることで健康生活を手に入れることが実証できる1冊!ダイエットとは関係なく過剰な糖質接種は様々な病気の原因になることが書かれております。糖質とは甘いスイーツだけでなく主に白米、パン、うどんなどの炭水化物です。糖質の高い食べ物は炭水化物だけでなく根菜類も含まれます。ただ炭水化物はエネルギー源になるので朝食や昼食に摂るようにすると良いということがわかります。また最も食べてはいけない食べ物としてラーメン、ポテトチップスなどが上げられてます。理由としては糖質が多い上に添加物がてんこ盛り。成分的に寿命を縮める食べものと著者は警告してます。ラーメン好きの方は要注意!

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

糖質手強し

中性脂肪を下げる方法を探して読みました

中性脂肪の原因も糖質の過剰摂取が原因と分かりました

これまで塩分制限をしてきて塩分ゼロのご飯を主食としてましたがマズいことに気づかされました

食べる順番や食べ合わせについても論理的に書かれていていいです

Posted by ブクログ

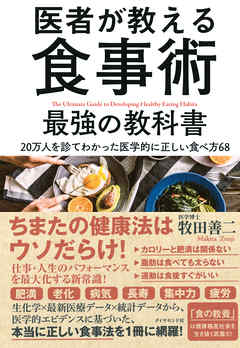

医者が教える食事術 最強の教科書

20万人を診てわかった医学的に正しい食べ方68

牧田善二氏による著作

2017年9月21日第1刷発行

著者の学歴・経歴

学歴

函館ラサール高校卒業

1979年 : 北海道大学医学部卒業

1989年 : 医学博士(北海道大学第3520号)

職歴

1979年 : 滝川市立病院内科研修医

1980年 : 北海道大学医学部附属病院研修医

1983年 : 苫小牧市立総合病院内科医師

1984年 : 町立栗沢病院内科医師

1989年 : 米国ロックフェラー大学研究員(ニューヨーク)

1991年 : 米国ピコワー医学研究所主任研究員(ニューヨーク)

1996年 : 北海道大学医学部講師

2000年 : 久留米大学医学部内分泌代謝内科主任教授

2002年 : 久留米大学医学部糖尿病合併症学教授

2003年 : エー・ジー・イーAGE内科クリニック 開設

2008年 : エー・ジー・イーAGE牧田クリニック 開設

糖尿病治療に長年つとめてきて人々の食生活の改善こそが

まず大切であるということで本書を執筆したようだ。

他の方のレビューにあるようにもう少し出典を明記するべきだろう。

1972年の近藤正二医学博士の日本の長寿村短命村は紹介しているのだから。

やはり説得力の根拠を明確に示すべきである。

ただ内容は納得感もあった。糖質制限も他の方を含め広く主張されている所だ。

知識を得るだけではなく即座に実践できる所が本書の良い点だと思う。

特に飲み物は要注意だ。お茶や水を中心にすること。

野菜ジュースは糖分が多いだけではなく、食物繊維が取れない。

牧田善二氏は牛乳を否定的にとらえている。

しかし現代日本人は牛乳をまるで飲んでいない。

何か他の手段でカルシウムを取るべきだが・・・

この牛乳の発がん性に関して「~らしい」というレベルなので

牧田氏の主張が正しいのかは分からない。

印象に残った部分

ビジネスパーソンの間に健康格差をつくりだしているのは、間違いなく

「日々の食事」です。食べるものはあなたが考えているよりもはるかに

あなたの健康を左右し、仕事のパフォーマンスにも影響を与えます。

病気や不調の9割以上は血糖値の問題です。

血糖値が高い状態が肥満をつくる

肥満があらゆる病気の引き金になる

野菜を多くとっていれば長命であること

ごはんをたくさん食べていると短命であること

肉や魚などの動物性タンパク質はほどほどにして、大豆の植物性タンパク質は

積極的にとったほうがいいこと

同じ量なら、まとめて食べるよりもちょこちょこ食べたほうが太りません。

大事なことは空腹でどかんと糖質をとらないこと。

ハム、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉には発がん性があることが

WHOの発表で明らかになっています。

新しい常識

1糖質が太る唯一の原因

2カロリーと肥満は関係ない

3脂肪は食べても太らない

4コレステロール値は食事では変わらない

5プロテインやアミノ酸は腎臓を壊す

6ちょこちょこ食べるほうが太らない

7果物は太る

8疲れたときに甘いものをとるのは逆効果

9発がん性を疑われているものは食べない

10運動は食後すぐに行うのがいい

体にいい食べ物

1オリーブオイル

2ナッツ

3ワイン

4チョコレート(カカオ含有量70%以上のもの)

5大豆(豆腐や納豆といった大豆製品を毎日食べましょう)

6チーズ

7ブルーベリー

8コーヒー(挽きたての本格コーヒーをブラックで飲む)

*缶コーヒーやコーヒー飲料は本格コーヒーとは全く別物

9酢

10生もの

確実に体重を落としていく為には、一日の糖質摂取量を60g以下に

抑えるのが理想です。体重を維持する為には、男性で1日120g、女性で110g以下に

抑えるのを基準にしてください。

(うどん1玉に53g)

糖質の悪性度

1缶コーヒーや清涼飲料水、ジュースなど

2砂糖の入ったお菓子

3果物

4白米、白いパン、うどんなど

5玄米や全粒粉パン、イモ類

同じ糖質であっても悪性度は違い、中でも液体は最悪。

なぜなら、人間本来の消化・吸収システムを全く無視しているからです。

糖質をとる時は、自然の形に近いもの、よく噛む必要があるものを

少量食べるに留めましょう

血糖値は70から140の間にあるのが理想

野菜→タンパク質→糖質 の順で食べる

最後に糖質を食べることによって血糖値の上昇が穏やかに抑えられます

海藻やキノコを積極的に食べる

糖質ほぼゼロで食物繊維が豊富

食物繊維は便秘を防ぎ、近年、急増している大腸がんの予防にも寄与してくれますし、

塩分や食品添加物などを体外に排出する役割を担ってくれます。

さらには、腸内細菌のバランスも整えてくれます。

水を1日2リットル飲む

水をたくさん飲むと、それによって単純に血中の糖の濃度が薄まり、

それだけで血糖値が下がります。

糖尿病の患者さんが「すぐに喉が渇いて水が飲みたくなる」というのは

上がった血糖値を下げようとする体の自然な欲求でもあるのです。

基礎代謝とは、何もせずに眠っていても使うエネルギーのことです。

年齢とともに代謝が落ちると、若い頃と同じような食生活を送っていたら

確実に太っていきます。

→年齢を重ねるほど厳しい糖質制限が必要

朝昼夜の食事配分は「3:5:2」が理想

夜を減らして昼増やすが鉄則

夜は一切、糖質をとらないくらいの気持ちでいてください

糖質は朝食で、サラダやヨーグルトの後にする

最後に食べて血糖値の急上昇を抑える

果物は朝に少量を食べる

キウイやブルーベリーをヨーグルトに入れて

果物を食べる時は、できるだけそこに含まれる食物繊維も一緒に接種しましょう。

ミカンなどは袋ごと、リンゴも皮をむかずに食べるのが理想です。

食物繊維が多ければ消化に時間がかかり、その分、血糖値の上昇を防げます。

パンは天然酵母、全粒粉のものを食べる

抗酸化作用があるイソフラボンを多く含む大豆からつくられた豆乳は、

100点をつけていいほど優れた食品です。

イソフラボンは女性の更年期障害にも効果があることがわかっています。

ちなみに私は、やはり抗酸化作用があるカテキンを多く含む抹茶と混ぜて

抹茶豆乳として飲むのが好きです

卵のコレステロールは気にしない。

食事が影響するのは全体の1割に過ぎない

加工肉はできるだけ食べない

甘さが欲しいなら蜂蜜を使う

適量なら抗酸化作用のある健康食品

社員食堂で済ませるにしろ、外の店で食べるにしろ、あなたが昼食に

選ぶべきは主菜・副菜などのサイドメニューの付いた定食です。

単品の丼物は避けるようにしてください。

野菜類から食べ(中略)ごはんやパンはなるべく後半に回します

菓子パンは命を削る食べ物

いずれ体を壊す悪性物質がてんこ盛り

一口30回噛み、30分間かけて食べる

炭水化物は脂質と一緒に食べる

オリーブオイルたっぷりのパスタが体にいい理由

お酢も血糖値を下げることが分かっています。

小腹が空いたらナッツを食べる

寝る4時間前までに夕食を終える

体の消化・吸収には4時間かかる

塩分のとり方に意識的になる

薄味になれると野生の味覚が研ぎ澄まされる

ワインや蒸留酒は血糖値を下げる

一方ビールや日本酒、紹興酒などは糖質を多く含むので1杯程度にしておきましょう

お酒を飲む時は一緒に水を取ることを薦めます

水をとれば、それだけ血中アルコール濃度が低くなるからです。

寝る前のスイーツを今すぐやめる

コラーゲンは食べても効かない

いくら食べても体内でコラーゲンにはならない

満腹でいるよりも飢餓状態(30%のカロリー制限)に近いほうが

長寿遺伝子が活性化されて長生きする

プロテインの過剰摂取は腎臓を壊す

人工物でとる量は臓器を必要以上に酷使する

カリウムをとって塩分を排出する

カリウムは野菜や果物に多く含まれます

ポテトチップスは悪魔の食べ物

悪性の全てを兼ね備えた最悪の食品

焦げには、やはり発がん性がある

BBQで焦げたソーセージを食べるなど、絶対に避けたほうがいい

エビデンスが乏しい

すごく勉強になります。

ただ、エビデンスに基づいたと言いながら、元になった参考文献は載せていないし、(多すぎて乗せてないという言い訳はできないと思います。一つのエピソードに対してそんなに重要な参考文献は無いので)先生の経験論から断言されているものも多いので。

プロテインに関しては、ひどいと思います。プロテインの詳細を勉強されていないのに、経験論(これもエビデンス無し)で書いているので。

参考にするべきところと、逆に怖いところとあるので、これでは普通の健康関係の書籍と何ら変わらないです。