感情タグBEST3

Posted by ブクログ

読みやすく、理解もしやすいです。

一度では覚えれないので、定期的に読み返すことでその都度必要な知識や技術が見つかると思います。本棚に置く本として所有します。

Posted by ブクログ

モチベーションを保つことが難しくなることがあったので本書を読みました。

心理学からくる人のモチベーションに関することがたくさん記載され、

参考になるものが多かったです。

自身の引き出しを増やすためにも一度読んで損はない本だと思います。

Posted by ブクログ

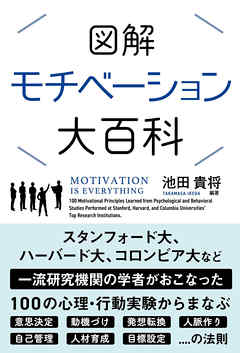

「大百科」というタイトルで手に取り、購入しました。

結論から書きますが、1つのモデルケースから複数の気づきが得られたりするので、おすすめの1冊です。

・動機づけのモデルケース

・人材育成のモデルケース

・目標設定のモデルケース

・意思決定のモデルケース

・人脈作りのモデルケース

・自己管理のモデルケース

・発想転換のモデルケース

7つのチャプターがあり、それぞれに「○○という実験」に対する結果が載っており、その結果人はどういう傾向の行動をすることが多いといった形の内容となっている。

非常に見やすいレイアウトで、個人的には、ほぼ全部役に立つ内容になっていると感じました。

自己管理、発想転換のモデルケースはすぐに使える生活の知恵みたいなもので、セットでやっていくと幸せになれそうな気がします。

ここから1つだけピックアップしたネタバレになりますが、自己管理のモデルケースに出てきた「怒りは体現しない」というのは、何となくそうだと思ってましたが、ストレス解消でモノにあたるとかそういうグッズだとか世の中にいっぱい出ている現状を見ると、怒りを助長しているのかもしれないですね。

Posted by ブクログ

自分がグダグダ立ち止まってしまった時

部下の行動を促したい時

色んな時に役立つ事典的な役割になる本だと思う。

ふわっとしてたけど自分のモチベーションてコレだったな、てわかるから、うまく自分のことをコントロールしてあげれそう。行き詰まったら読み返すためにずっとそばに置いておきたい本です。

Posted by ブクログ

仕事をする上でためになることがたくさん書いてあったと思います。ただ、読むだけでなく実行しなければ意味がないので1つでも意識して行動していこうと思いました。

物事を多角的に客観的に見て判断すること。

ポジティブに物事を捉えること

特にこの2つが大切なのかなと思いました。

Posted by ブクログ

高校一年生です。

非常に面白く、自分にとって

とてもためになることばかりでした。

本の題名に"大百科"とあるように、

自身だけでなく、他者や集団まで

あらゆる心理学的実験や観点からモチベーションの向上、維持のための、明日からでも実践できる習慣や取り組み、考え方の転換が記載されているため、

どのページを開いても「知って良かった!」と満足感が味わえることでしょう。1日のうちに読破しようとせずとも

気の向いたときにパラパラと読み進めるだけでも

いいと思います。

Let's モチベ上げ

Posted by ブクログ

この本はとても学びが多かったです。人を動かす、自分を動かす、双方にメリットのある本です。部下を持つ上司には人材育成の観点からも発見が多いと思います。

Posted by ブクログ

行き詰った時に読むと、その理由が見えてくる本だと思う。

・「価値観と行動を結びつける。」は、私がやっている新月、満月ワークと同じことだと感じた。私、自分がやった行動が価値観と結びついていることに気がつくためにワークをしていたのか。

・「わかった?」と聞くと即座に「わかりました」と返ってくる。「できそう?」と聞くと相手に想像する猶予を与える。言えてなかったもなと反省。

・「将来に対する期待」が目標達成できるかどうかの鍵になる。自分は運がいいと思うと、運がいいことに目を向けられて、気がつく。その通りだと思う。

・はじめの複数案あった方が、建設的なやり取りがしやすくなる。大雑把な複数案があることで、前向きな意見が生まれやすく、クオリティも高まる。

・やりたくないことをする度に、自制心は消費していく。自制心が減ってくると感情的になり、目の前の出来事に流されやすくなる。だから、重要な仕事はできるだけ朝早いうちに入れておくと良い。大変そうな仕事は、明日の朝やろう。明日の朝でいいんだと思うとほっとする。

・長期記憶のためにも、何冊も平行読みするとよく、飽きる前に読む本を取り替えていい。1冊読み終わったら次の1冊という読み方しかしたこと無かったから、平行読みをしようと思ったこともなかったし、そっちの方が記憶に残りやすいということにも驚き。

・商談はいきなり切り出さず、雑談の中でたくさんの共感を得てからの方がスムーズ。(今日はいいお天気ですね、ジャケットを着ていると暑いくらいです等)私だと、いきなり切り出しちゃいそうだから、ここで知れて良かった。

・問題は他人事として考えた方が、冷静に考えられる。自分事だとパニックになりやすいから、この視点は必要だと思った。

Posted by ブクログ

ひとつの習慣を努力なしできるよう定着させるのに60日ちょっとかかるという論文もある(もちろんデザインの仕方によってはもっと少ない日数にもその逆にもなる)ので一気には無理だが取り入れたいif-then_planningがてんこ盛り。数ヶ月に一回程度、この手の本を読んで小技を貯めて、ひとつずつ試して定着を図ろうと思う。

Posted by ブクログ

いっぱい、役にたつ事が羅列されています。ただ、実際には組み合わせて適用することになるでしょう。その、組み合わせ方が場合によって変わるので、それを簡単に見つけるのが、難しい。

ケースの対応が先にあって、その個々の事が、辞書の様に説明があった方が、実用性があったかな、

Posted by ブクログ

モチベーション大百科というより、心理学大百科

モチベーション

→見えないところで、私たちを動かしている力

→どこからともなく現れ、私たちを行動させる

→いつの間にかいなくなる

→ある決まった法則に従って私たちを動かす

ゴールに近づけばモチベーションが上がる

→スタンプカードなら最初から押してある

良い気分は仕事の成果を上げる

価値観を思い出すと自信が強まり、愛情が深まる

必要アクションの数が減ると行動が早まる

→やめたい事は手順を増やす

客観的理由は自分でコントロールできない

→自分の成長に焦点を当てる

人を動かす6つのニーズ

→①安定感②変化③重要感④つながり

⑤成長⑥貢献

インセンティブは、失敗したら取り上げる

自主性を重んじる

匿名性を持つとモラルから外れやすい

目標は具体的かつ、難しすぎないものを。

行動の手順を見える化する

記憶を頼りにすると誘惑に弱くなる

→買い物はリストを作っておく

意思決定のOOCEMR

渾身の1案より大雑把な複数案

自発的な判断は同調圧力て鈍る

自分でコントロールできることがあると健康的

所有すると愛着がわき、手放す痛みが生じる

当事者の予想は甘すぎ、管理者の予想は厳しすぎる

→第三者の予想が1番当たりやすい

Posted by ブクログ

とてもおもしろかった。日々の生活の中で活かせそうな事例、モデルケースがいっぱい書かれているのですが、いっぱいすぎて自分のショボい記憶力では覚えられないのが残念です。

Posted by ブクログ

友達がおすすめしてくれたので、読んだ

難しい説明がなく、サクサク読めて、おもしろい!

実生活に使えるモチベーションを上げる技がたくさん盛り込まれていて、誰が読んでもきっと損しない内容◎

Posted by ブクログ

#本紹介

#モチベ

#心理学

モチベーションによって人生の大半は決まる!

むらっけのある性格でやりたいのにやれなくて悔しい思いをしてきた自分の心に刺さる言葉だった。

モチベーションに関連した心理学を実際に行われた実験で出たデータをもとにわかりやすく解説しています。

実験によって検証されたことなので説得力がある。

実験のよる例題のお陰で心理学の解説がすんなり理解出来るようになるし、実生活での応用しやすい。

学問だけでは終わらないいい本だと思います。

Posted by ブクログ

これは分かりやすい!

自分のモチベーションも大事だけど人のモチベーションも大事!

誰かをやる気にさせるためにはその人がやる気になる環境を作ってあげないといけない。

作ってあげるというよりもさりげなくその人を導く感じですよね。

これができれば楽しくて仕方がないです。

そんな感覚を得たいなーと思う方はこの本めちゃくちゃいいですよ(^^)

当たり前に行動してたことでも案外導かれることってあるから、

この本を読めば、なるほどねーってなります。

それを自分のやる気や他の人のやる気に使ってみてください(^^)

Posted by ブクログ

•面白かった!

•自分ももちろん、他人のモチベーションを上げるための内容でもあって、上司が読んでも部下が読んでも参考になると思った。

•実験結果だけだと何なのかよくわからない事例ももあった。「そこからわかること」を著者がわかりやすくまとめてくれていて、読みやすい。逆にいうと「そこからわかること」は著者の主観なのかな?

•モチベーションに関係してますか…?というページもあったが、それはそれで面白かった。

Posted by ブクログ

今回の池田さんの本は、今まで発表された行動心理学や経済心理学の実験から、われわれの生活や考え方の役に立ちそうなものをテーマごとにトピックをたてて紹介してくれる。

それぞれ簡潔に分かりやすく説明してあるので気楽に細切れに読めるし、有名な心理実験が多いので参考になる。

ただ簡潔にまとまとめられている分、結論だけが記載されているので少し物足りない。オリジナルの実験の背景などをもう少しわかった方が結論が腑に落ちたように気がする。

Posted by ブクログ

「私は人一倍、めんんどうくさがりです」と語る著者(正しくは編著、というらしいです)がこういった本を作るに至る経緯が全然、怠け者では無い感じがするのだが、それすらもモチベーションというものを理解し、コントロールしてきたが故の結果なんだろうなと思った。

ずっと手元に置いて読み返したい本。

素晴らしいです。

Posted by ブクログ

<感想>

どこかで読んだようなことも書いてあるが、新しく気づきを得られた実験結果も多い。

「当人比で評価する」の項目は特に刺さった。「誰かに喜んでもらう」というような気持ちで働いていると急にモチベーションが上がらなくなる時が来ると述べている。「客観的理由」は自分でコントロールしようと思ってもできないものだからだ。「もっと良いものを作りたい」というような主体的理由(自分がどうしたいか)を仕事の目的にしているとモチベーションを一定に保つことができる。「以前までの自分との比較」は工夫のしがいがあり、ストレスもたまりにくいからだ。

「周囲との競争」ではなく「自分自身の進歩」を目的にしたい。

★理由を考えている行動力が鈍り、「何をすべきか?」に意識を向けると具体的な行動をしやすくなる。

★「面倒なこと」や「厄介事」という言葉は感覚的な表現であり、事実はただ「手続きが多い」だけ

★問題は「あるもの」として話す。「いま起きている問題はなに?」とたずねることによって、相手の頭の中で問題のリストアップがはじまります。

<アンダーライン>

・自分にもお伺いを立てる

・価値観と行動を結びつける。日記に「自分にとって一番大切にしたいことはなにか」「その価値に結び付くどんな行動をとったか」を書く

・当人比で評価する。他人との比較よりも、自分の成長度合いによって評価された方が人は努力しやすい。「客観的理由」は自分でコントロールしようと思ってもできないものだから

・「人の考え」は「理由」をたずねると強化され、「目的」をたずねると何かする傾向がある。「なぜ」という言葉には、過去に意識をむけさせる効果がある

・他者との競争は過信を生みやすく、自分との競争は意欲を生みやすい。

・締め切りを細かく区切る

★理由を考えている行動力が鈍り、「何をすべきか?」に意識を向けると具体的な行動をしやすくなる。

★「面倒なこと」や「厄介事」という言葉は感覚的な表現であり、事実はただ「手続きが多い」だけ

★「何でそうな?」から「だったらどうする?」に言い換えよう

★自分が気にしているほどに、周囲の人はなんとも思っていません。誰もが同様に、「自分は他人にどう思われているか」を気にしながら生きているからです。

★自分でコントロールできることがあると、幸せで、健康的な生活を維持できる。締め切りよりも1日早く仕上げよう。

★問題は「あるもの」として話す。「いま起きている問題はなに?」とたずねることによって、相手の頭の中で問題のリストアップがはじまります。

Posted by ブクログ

ゴールにどれくらい近づいているか、フィードバックを与えるだけで、達成度が上がる。

必要アクションの数が減ると行動が早まり、必要アクションの数が増えると行動がゆっくりになる。

インセンティブは成功したら上げるよりも、失敗したら取り上げる方が効果がある。

理由を考えていると行動力が鈍り、なにをすべきかに意識を向けると、具体的な行動をしやすくなる。

まずは相手の結論を聞く。先にリーダーが助言をすると思考停止してしまう。

相手の気持ちに寄り添うのはまだ足りない。相手になりきって予測するほうが交渉は成功しやすい。

事前に考えすぎたり分析しすぎたりすると行動力が鈍っていく傾向がある。

問題がある前提で尋ねた方が問題点を確かめやすい。

Posted by ブクログ

行動経済学、実験心理学に関する多くの実験や著書をまとめた本。セルフ・コントロールや他者のモチベーティングに関連するものが多い。

実験や事例を簡潔に紹介し、そこから著者が恣意的な示唆を追加するという構成になっている。文体もやわらかく、イラストもあるため理解は容易。

ただその性質上、メッセージが大雑把になりすぎている箇所もあるため注意は必要。

この類の本はこれまでに何冊も読んだが、なんとなくは経験的に理解していることを明確に言語化できるという点で読む意義があると思う。

特に本著は内容も簡潔なので、入門書としてもお薦めできる。

Posted by ブクログ

認知バイアスの例示が分かりやすく記載されているが、スタンスとしてはたくさんある中から参考になるものがあればいいですね、みたいな感じ。定価で買いたくはない。

Posted by ブクログ

何かを行う前に小さな報酬を与えることで作業効率が2倍になった。例えばアメをプレゼント。

2ヶ月ごとに報酬を予定。例えば、旅行の計画をすると幸福度が高まる。

見返りを求めてやると内発的動機付けが損なわれる。ではどうするか、自主的な行動を促す。

人に対して悪い噂は行動、課題のレベルが上がり、敬意を払うと行動、課題のレベルが下がる

人を褒める時は存在を褒める。例えば〜さんはさすがだね、運の強い人ですね。おしゃれですね、言葉選びの感覚が素晴らしいねなど。

できる人と勘違いさせる

仕事のずっと先を想像して行う。これを行うことによって〜が救われるなど。

Posted by ブクログ

(2021-03-24 1h)

装丁がとても綺麗。表紙もそうですが、紺と黄色で統一された印刷は読んでいてスっと目に入ってきますね。

大百科と題するだけあって、モチベーションに関する研究が一通り網羅されている(あくまで一般向け)。

参考文献も載せてくださっていて、ありがたいですね。

・雑記

今から始めても遅い、ではなく、10年後の自分が今を振り返った時どういうことで後悔するか、を基準に行動する。

怒りは発散させると余計加速してしまう。

午前中重要なタスクを終わらせ、午後は単純作業

OOCEMRの法則を意識

Posted by ブクログ

モチベーションに関する

実験方法・実験結果・理論/法則の3つがセットになり、

各テーマに沿って記載されている。

1つ1つはとても参考になるが、

体系的に整理されている訳ではないので、

自分で整理して意識して取り込まないと、

忘れそうだし使えなさそうだと思った。

以下、覚えておきたい内容。

集合的無知=社会的手抜き

CHAPTER1

・目標勾配

ゴールを間近に感じさせる。

いまゴールにどれくらい近づいているか、フィードバックを与えるだけで、達成度が上がる。

ゴールが近づけば近づくほど、モチベーションが上がる

終わりが見えそうな物事については、なかなかやめられない習性

もうこんなに進んでいると前進を感じ続けた方が、ゴールにたどり着ける確率が上がる

・キャンディ効果

スモールプレゼントをする。

いい気分をつくってから仕事にとりかかってもらった方が結果的に作業がはかどり、ミスも減る。

・消費ゴール

報酬を予定する。

消費ゴールは人を幸福にする。しかしその効果があるのは計画しているときだけであり、実現したあとはほとんど効果がない。

一度きりでのごほうびは、予定された瞬間からモチベーションを高め、それが消費されるまでモチベーションを保ってくれる

消費ゴールによるモチベーションは平均して8週間しか持続しない

今から2ヵ月先にごほうびを仕込んでおくのが、最も効率よくモチベーションアップできる方法

・自問式セルフトーク

自分にもお伺いを立てる。

断定よりも疑問の方が、答えとモチベーションを引き出す助けになる。

私たちは命令されることが苦手

・マインドセット

価値観と行動を結びつける。

日記に「自分にとっていま一番大切にしたいことはなにか」「その価値に結びつくどんな行動をとったか」を書いてもらう。

・内発的動機づけ

自主的な行動に対してごほうびを与えると、内発的動機づけが損なわれる。

報酬を与える時は、できるだけサプライズで与える

・小分け戦略

手数を増減させる。

必要アクションの数が減ると行動が早まり、必要アクションの数が増えると行動がゆっくりになる。

やりたいことな手順を減らし、やめたいことは手順を増やす

・同調状態

動きを合わせてから、取り掛かる。

同じ行動を取っていると認識できると、協力関係になりやすい。

いったんみんなで同じ動きをしておくと、性格の合う合わないとは関係なく、その後の仕事で協力関係を生みやすい

団体競技をするスポーツ選手たちは、一緒に走ったり、一緒に準備体操をするというルーチンを大事にしていますが、練習や本番前におそろいの動きを作っておくことによって、チームワークが良くなることを肌で感じているのかもしれない

・課題の妥当性

批判をすると課題のレベルが上がり、敬意を払うと課題のレベルが下がる。

・証明型と習得型

当人比で評価する。

他人との比較よりも、自分の成長度合いによって評価された方が人は努力しやすい。

主体的理由(自分がどうしたいか)を仕事の目的にしていると、比較的モチベーションを一定に保つことができる

前と比べてどうだったかを評価基準にする

・6つのニーズ

ニーズ1 安定感

ニーズ2 変化(不安定感)

ニーズ3 重要感

ニーズ4 つながり

ニーズ5 成長

ニーズ6 貢献

・親近効果

すすめたいものは右側に置く。

左から右に向かって視線を動かすため、右のものが一番新しい記憶になる

最も新しく記憶に刻まれたものを、重大だと思ったり、好ましいと思ったりする習性がある

・罰金と報酬

あげるよりも、取り上げる。

私たちは新しいものを得るためよりも今持っているものを失わないための方がアクティブになる

基本的には、安定や現状維持をめざしながら生きているということ

・学習動機

向こうからやりたい気持ちにさせる。

相手の気持ちに寄り添うと、動いてもらいやすい。

3つの基本戦略が、「理由」「同情」「選択」

・心理的リアクタンス

やりたがることを尊重する。

なにかをやってもらいたい時は、相手の自主性を重んじた方が、のぞむ結果が出やすい。

まわりに迷惑をかけること、ただちに危険になること以外は、相手に選択肢を与え、見守る立場を取るのが良い

CHAPTER2

・焦点の移動

「人の考え」は理由をたずねると強化され、目的をたずねると軟化する傾向がある。

その考え方は、「今の自分にとって本当に有用なものか?」を考えてもらう

・プライミング効果

人は使った言葉に、ふさわしい人物を体現する。

・特異性信用

地位がない人が意見やアイディアを出すと、嫌われやすい。

発言を受け入れてもらうためには、特異性信用(=ルールに従ってそのチームのために働き、目標の達成に貢献することによって得る信用)が必要

特異性信用を持たないとき、見せる姿勢としては、意見を出すことではなく、協力を申し出ること

・集合的無知

人数が多ければ多いほど自分ではない誰かが対処してくれると思いやすい。

・役割の力

持って生まれた性格とは関係なく、役割は人間に大きな影響を与える。

・道徳的行動

行動を叱り、存在をほめる。

影響が非常に強い=存在(自分自身)

影響が強い=価値観(大切にしていること)

影響がやや強い=能力(できること)

影響が弱い=行動(やったこと)

影響が非常に弱い=環境(人、場所、道具など)

・同族嫌悪

似ている者同士は離す。

人は自分と主義が似ているけど、考えを徹底していない人のことを嫌う傾向がある。

・モラルの逸脱

顔と名前をオープンにする。

匿名性を持つと、モラルから外れやすい。

モラルの高い人と一緒に行動させること

中にはどんな働きかけをしても、自意識が高まらない人もいる

メンバーの理解を得た上で、個性を尊重し、行き詰まった状態を打開する役目を期待する

・自信過剰バイアス

思考せずにぱっと思い浮かんだ答えは、間違っていることが多い。

要件を伝えたあと、相手に「わかった?」とは聞かず、「できそう?」と聞く

いったん相手に想像する猶予を与える

・痛みと快感

快感と痛みを感じるポイントは人それぞれ違う

それを避けることのデメリット(痛み)と、それを実行することのメリット(快感)を、相手の価値観に立って考えてあげることが、相手を説得する近道になる

・社会貢献

仕事のずっと先を想像する。

「どうしたら世の中はもっと良くなると思うか?」

「いま学校で習っていることの中で、そのために役立ちそうなことはあるか?」

いま自分が取り組んでいる仕事が、社会にどんな風に役立つかを考えると、モチベーションが上がる。

・学習性無力感

ダメだったものも、また試す。

何度か失敗したというだけで、うまくいく可能性が残されているにもかかわらず、私たちはいともたやすくあきらめやすい。

うまくいくまで、やり続けることが大事

・無意識の適応

「できる人」と勘違いをさせる。

「できる」とラベルづけされた人は、「できる」が実現するように周囲から特別扱いされる。

・遺伝と環境

憧れの輪に飛び込む。

環境によって、人はいくらでも変化する。

・人格保護

自己評価を守ってあげる。

他意のない人選は、くじ引きにした方が、無用に人の自己評価を下げずに済む。

CHAPTER3

・目標設定理論

目標を具体的にする。

人は求められた以上のことをしない傾向があるが、具体的で、難しすぎず、受け入れられるレベルの目標を提示されると、やる気を出す。

無気力状態を生み出すパターンには2通りある

1つは、なにも目標を立てていないこと。もう1つは、モチベーションをなくすような目標を立てていること

モチベーションを上げる目標とは、難しいけど可能なものであり、手順に意識を向けられるもの。またいつでも、誰でも、同じように解釈できる具体的なもの

・非競争的報酬

自分自身と競争させる。

他者との競争は過信を生みやすく、自分との競争は意欲を生みやすい。

活躍できる人と、活躍できない人が固定化する

競争心ではなく、「あなたならできる」と向上心をあおる

・泥棒洞窟実験

共通の目標を作る。

親睦を深めさせようという試みは、かえってお互いの敵対心を増幅させる

困難な課題を与えられたとたん、敵対する両者はまたたくまに打ち解け、結束を固めた

共通の敵(目標)ができたからである

敵対する者同士にあえて難しい共同作業をさせる

・セレンディピティ

運がいいと思って仕事をする。

目の前で起きている出来事そのものが、ラッキーか、アンラッキーかを決めているわけではなく、結果はその出来事に対して、どういう意味付けをするのかによって変化する

・社会的手抜き

全員にミッションを与える。

大勢の人間が一緒だと、他の人に結果をゆだねやすく、他の誰かがやってくれるだろうという心理が働く。

・行動思考

理由を考えていると行動力が鈍り「何をすべきか?」に意識を向けると具体的な行動をしやすくなる。

面倒なことや厄介事という言葉は感覚的な表現であり、事実はただ手続きが多いだけ

抽象化されたタスクを具体的な手続きに変換する

・悲観的戦略

自信に満ちているような人でも、最悪の事態を想定することでその不安をモチベーションに変えている人もいる。

難しいと認識するだけで、集中力が高まる

自分の性格に見合った準備をする

・妥当性の論理

他人への影響を伝える。

相手のデメリットを理由に教化を試みると、結果の論理が働きやすくなる

他人へのデメリットを理由に教化を試みると、妥当性の論理が働きやすくなる

・計画の誤り

今できることは今やる。

自分の作業日数は、楽観的に見積もりやすい。

・自分事と他人事

他人の視点でアドバイスしてみる。

自分のことになると安定志向になるが、他人のことになると「なにをすれば後悔しないのか」がわかる。

・点と領域

最大と最小を考える。

予想をするときは、最大と最小、最高と最悪を考えた方が当たりやすい。

・ゴールと持久力

多めにやろうと決める。

エクササイズは「3分の2くらいで疲れる」と予想する。

CHAPTER4

・プロスペクト理論

話の順番によって、選びたいものが変わる

・経験の自己と記憶の自己

振り返ったときに、楽しかったと継続的に幸福を感じられるのは記憶の自己だった。

迷ったときは、あえて大変な方を選ぶ

・情報処理の特性

簡単に思いつくことは、自分にとって重要なことだと認識する傾向がある。

・フォールス・コンセンサス効果

他人の価値観は、自分と同じようなものだと思い込みやすい。

・おとり効果

物事を評価するとき、他のものとの関係でとらえている。

・計画と誘惑

計画を持たず、記憶を頼りにすると、誘惑に弱くなる。

・導かれる服従

決断に際して、先にリーダーが助言をしてしまうと、思考機能を停止してしまう。

先に教えるのではなく、まず相手に答えを出させよう。

・創造性の不思議

大事なことは、休憩を挟んでから決める。

・機会費用

選択肢によって決定の仕方が違う。

なかなか決められないときは、多少強引でも選択肢を減らす

・無意識のパターン認識

本物をたくさん見れば見るほど、直感的な判断力が高まる

・ブレインストーミング

常識はずれな物事からはじめると、独創的なアイディアが生まれやすい。

・OOCEMR

Outcome得たい結果を明らかにすること

Option選択肢を出し続けること

Consequenceとにかく結果を出すこと

Evaluate結果を評価すること

Mitigateマイナス面を減らすこと

Resolve締め切りを作ること

・価格と価値

値段が安ければ安いなりの、値段が高ければ高いなりの受け取り方をする。

・リーダー気質

最初に発言する人は、発言力が高まりやすく、リーダーにもなりやすい。

・グロウスマインド

リーダーが成長できるというマインドセットを持っているとチームのメンバーが考える力を持つことができる。

・印象と本性

第一印象だけで人のことを実際以上にわかったつもりになる

CHAPTER5

・返報性の原理

人はなにかをしてもらうとその分返したい欲求がわく。

・模倣効果

相手の行動や癖をそっくり真似ると、相手は自分に好意を持ちやすい。

・マルチトラッキング

候補は複数出す。

・初頭効果

先に提示された性質は、後で提示された性質を包括するほど強い意味を持つ。

・段階的要請

小さな行動を起こすことによって、新しいアイデンティティが作られる。

お願いは「ちょっとだけ」からはじめる

・好奇心の効能

好奇心の強い人は、いろんな人と仲良くなれるチャンスがある。

・視点取得

相手の気持ちに寄り添うよりも相手になりきった方が、交渉は成功しやすい。

・一貫性原理

たとえ赤の他人同士でも、期待をかければ、応えようとする。

CHAPTER6

・遅れの影響

時間不足は人の信念を失わせる。

・感情変換

気持ちが高ぶっているときは、落ち着こうと努力するよりも、これは興奮状態だと認めた方がパフォーマンスが高くなる傾向がある。

・意思の消耗

ストレスがかかると自制心を消耗し、すべてにおいて、我慢することが困難になる。

・感情のコントロール

怒りを発散させようとすると、怒りは余計に加速し、静かに座っていると、怒りは落ち着く。

・パワーポーズ

気分が姿勢に影響を与える一方、姿勢も気分に影響を与える。

・分析病の罠

事前に考えすぎたり分析病しすぎたりすると行動力が鈍っていく傾向がある。

・交互練習

交互練習は集中練習とくらべて、理解しづらく、成果も実感しづらいが、長期記憶の役に立つ。

・同調圧力

自発的な判断は、正しいか間違っているかとは関係なく集団に合わせたいという心理によって鈍る。

・コントロール欲

自分でコントロールできることがあると、幸せで、健康的な生活を維持できる。

・理想と行動

ポジティブな空想は、人をリラックスさせる。

と同時に人の行動力を奪う可能性がある。

・自己管理

1.ステートマネジメント(状態管理)

どんな気分で取り組むかによって仕事の成果が変わる

感情を作り出している要素は3つ、「意識」「言葉」「身体」

2.エネルギーマネジメント(健康管理)

自分の脳と身体を快活な状態に保つこと

3.タイムマネジメント(時間管理)

時間あたりの生産性を高めることによって、一つひとつの仕事に対する余裕が生まれ、丁寧に向き合えるようになる

予定の量を増やす

時間は余裕があるよりも、ない方が、有効に使うことができる

・ジャムの法則

選択肢が多すぎると、人は選ぶことに困難さを感じる。

・学習阻害

プレッシャーを感じると、ワーキングメモリが阻害される。

・創造的エクササイズ

学習の初期段階でほかのやり方があるかもしれないと認識すると、創造性が増す。

・感情表現

触れる言葉、使う言葉によって、ストレス量は変化する。

・連想ネットワーク

笑顔で取り組むと物事を楽しむことができる。

・プロトタイプ

私たちは事実よりも印象を重要視しやすい。

CHAPTER7

・反証的質問

問題がある前提でたずねた方が問題点をたしかめやすい。

・損失回避

人はたった数分間でも所有すると愛着を持ち、手放す痛みが生じる。

・魔術的思考

ひとたびある考えを信じると、意識的にその裏付けを探そうとする性質がある。

・マスト思考

やらされている感を持たされている人は、他人に対してもやらされている感を与えがち。

・問題の客観視

自分が直面している問題よりも他人が直面している問題の方が答えを見つけやすい。

・偽陽性と偽陰性

当事者の予想は甘すぎる、管理者の予想は厳しすぎる、第三者の予想が一番当たりやすい。

・要請と理由

なにかしらの理由がある行動には疑問を持ちにくい。

・先見的後知恵

仮定で考えるよりも、そうなったという前提から考えた方が、発想がふくらみやすい。

・観察と人間性

人の行動を鮮明に描写することは、その行動を印象づけることになる。

・フォーカスの更新

相手のどこに意識を向けるかによって、現状の認識も変わってくる。

以上

Posted by ブクログ

実際の行動心理学の実験をもとにしたデータを使ってたりして、トピックや紹介の仕方がおもしろい!

具体的なのですぐ実行に移せそうなんだけど、本質的なことは特にないからすぐ忘れそう。一つか二つ、自分に合うものをやっていくのがいいかな?