感情タグBEST3

Posted by ブクログ

人間は感情があるため、合理的な判断についてAIに負ける。

そのため、シンギラリティを迎えたAIにほとんどの面は、任せた方がよい。

人間は、芸術などの分野で、活躍する。

それが宗教などでもうたわれている理想郷。

みんなが理想郷の達成を目指しており、それをAIを使って目指すだけ。

今との変化に、戸惑うが、方向は、今まで宗教が言ってきたこと。

AIが、介在して出来上がるところに不安や怪しさがある。

Posted by ブクログ

AIのシンギュラリティ到達は避けられない。

人間がコントロール可能な範囲に発展を抑えるより、神として全ての決定をAIに委ねる方が、人類全体の幸福に繋がる。 それを念頭にこれからAIと共存することが必要。

人間の感情に訴える、接客、営業、芸術、芸能などは今後も生き残る仕事であろう。

世界のあらゆる問題を解決出来る可能性として、AIの進化を素直に受け入れて、利用していくべきと感じた。

Posted by ブクログ

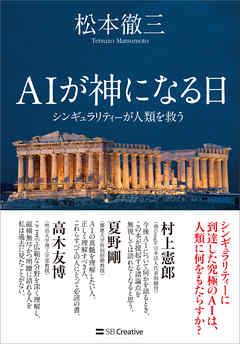

シンギュラリティー実現の時期が近づきつつあるなかで、今後人間がどのようにAIに向かい合うべきかを提示する一冊という感じです。

AI系の本というと技術関連が多いのですが、この本は宗教や政治も絡めて書かれていて、哲学的且つ他の本とは一線を一線を画していて色々と考えさせられました。

Posted by ブクログ

シンギュラリティーに向かうAIはどうなるのか、人間がAIとどのように向き合うべきかということが知りたかったので、その点は参考になりましたが、筆者がAIは新しい「神」として受け入れ人間たちの将来を完全に委ねるべきだが、そのためには「正しい心を持ったAIを作る必要がある」という主張があるので、哲学や宗教にも触れられており、そのあたりが若干堅苦しく感じました。

Posted by ブクログ

囲碁のAIが基本ルールだけをあらかじめ教えて置いたら、AI同士で勝負をして強くなっていくという話を聞いて、この本に書かれていることも考えられるかもと思った。

Posted by ブクログ

AIを改良していくとそのうち、人類を超える。シンギュラリティ以降の社会は理想郷になるかもしれない。でもでも、それを実現するためには哲学的なことを今から考えておいたほうが良いですとという内容。

AIからAGIとかASIになるのはまだまだ先だということは書いてあるが、ちょっとわかりにくい。

宗教の系譜もさらっと語られている。

AIの開発から逃げてはだめというのは同意。

Posted by ブクログ

AIの今後について、宗教・哲学などの視点を含めて述べた本。

個人的にも哲学的な話とは分けることはできないと思っているので、なかなか面白かったです。

著者の守備範囲の広さはすごいですね・・・

Posted by ブクログ

少なくとも以下の点で、説明不足に感じた。シンギュラリティーに至るには大きな問題として残っており、大要として受け入れられない。以下不明点①〜③と反論を挙げる。

①意識がコンピュータで実現できるとしているところ。

②ニューラルネットワークの延長では、汎用AIは不可能だが、それに変わる技術。またはその要件。

①、②:東ロボくんの東大合格未達成のまま終了インプットする単語数、文章数の増加とそれに見合うスペックの環境制約の理由に帰させている。

新井紀子さんのプロジェクト総括で述べた、どうしても越えられないAIの壁的問題の中に、意味のマッピング問題があった。

そもそも各状況を文(各説明変数やその重み付けで出来上がる個々の式、も同義)に落とさねばならないが、状況を画像化できる文(例えば「リンゴが机の上にある」)以外、特に心的描写が関わるものなどは、マッピングできる空間が定義できないとのことだった。

言い換えると相関関係は言えても、意味は分かり得ない。意味がわからない(分かり切れない)ので、統一的な意識、としては定義できない。意識としてカバーできる範囲として、少なくとも汎用AIと言えるだけの分野は、カバー不可能だと言っていた。

ニューラルネットワークに代わる判断に使うネットワークのことも、その萌芽としての例すら、どこにも挙げていなかった。

(7/30 追記)新井さんは、自然言語処理ではマッピングできる理論が無いと明確に述べていたが、汎用的に関数に置き換え定式化する時に、文など言語で置き換えられなければ数式表現も同様に不可能というのは、論を俟たない前提であろう。従って、状況を文に置き換えられることは必須要件とし、それをマッピングする空間がない、理論が無ければ汎用的には意味を捉えられない、といえる。もちろん現在のニューラルネットワークなり、マッピングできる理論を持つネットワークが存在すれば、話は別である。

③様々な社会課題が、コンピュータだからこそ解決可能としているところ。

③:例えばゲーム理論ですべての決定問題が解決可能と謳っているように聞こえた。かなり一般化した民主主義要件を満たしている意思集計メカニズムでも、独裁者の存在を防ぎきれるメカニズムは存在しないと証明されている、アローの一般可能性定理もご存知ないのか、全く触れられていなかった。

好むと好まざるとにかかわらず、アローの定理に従うと個別の評価問題だってどこかで、評価基準間の選択問題に行き当たる。立場が強い人の評価基準が採用されるなど、評価基準が民主的に定まり切らない問題は、大雑把に無視している。