自分の力だけではどうにもできない「不条理」を目の前にしたとき、人間はどうするべきなのか。

1940年代、その感染症はアルジェリアのある一県を襲った。その猛威は止まるところを知らず、平等に人の命を奪っていく。行政の対応は後手後手に回り、病に対する対処法も見付からず、人々は混乱の中、死の恐怖に怯え続ける。医師リウーは、友人タルーや、老役人グランとともに、ペストと戦うことになるが、その試みのどれもが不発に終わる……。絶望的な状況の中で敗北を続けながらも、決して逃げないリウーたち。

作者カミュは、ペストと戦う街の人々を徹底的なまでに客観的に描きあげています。登場するのは、聖人君子でもヒーローでもない、ごくごく普通の人間。そうした人物が、誠実に自分の仕事をし続ける姿が、私たちに一つの問いを投げかけます。ーー私たちは不条理ひしめくこの世界で、どう生きるべきなのか。

「不条理」に抗う人間の姿を描いた、不滅の傑作『ペスト』。今こそぜひ、読んでみてください。

感情タグBEST3

新しい翻訳があれば再読したい

作品は文句なしに素晴らしい。

ただ他の方も書かれていると思うが翻訳を今の時代の人に翻訳してもらえるともう少し立ち止まらずに読めると思った。

Posted by ブクログ

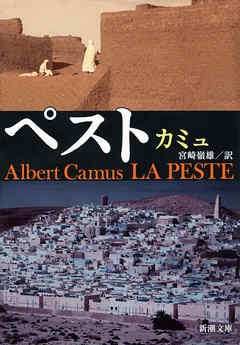

ペスト

著:カミュ

新潮文庫 か 2 3

ペストは、14世紀、東アジアで流行が始まり、中央アジアを経由してヨーロッパで猛威をふるった。

人類の歴史史上、14世紀は、唯一人口が減少した世紀であり、その原因はペストであった

現在もマダガスカルをはじめ、散発的にペストの流行が発生している

本書のように、ペストが突然、大都市を襲うというようなことはあながちあり得ない話ではない

一方、作者のカミュは、「シーシュポスの神話」、「異邦人」といった、不条理を扱う作家である

ペストの初期から、都市がロックダウンしたあとの人々の生活と、その心理をリウーという医師の目で描いたのが本書である。ある意味で、「夜と霧」のように、逃げることも抗うこともできない状況で人々はどう考え、どう行動するのかという状況に近い

ペストの流行が終焉に向かうにもかかわらず、人々の心は開放へとは向かうことはない

リウー医師は、神はペストから人を救うことはできず、また、彼も神の存在を否定する、それでも、医師として疲労困憊の中、そして半ば病人を救うべく、立ち上がるのであった

気になったのは、次の言葉でした

・病人は家族から遠く離れて死に、通夜は禁止されていたので、結局、宵のうちに死んだ者はそのまま死体だけでその夜を過し、昼の間に死んだものは時を移さず埋葬された

・みずからペストの日々を生きた人々の思い出のなかでは、そのすさまじい日々は、炎炎と燃え盛る残忍な猛火のようなものとしてではなく、むしろ、その通り過ぎる道のすべてのものを踏みつぶしていく、果てしない足踏みのようなものとして描かれる

・これもいっておかねばならぬが、ペストはすべての者から、恋愛と、さらに友情の能力さえ奪ってしまった

なぜなら、愛は幾らかの未来を要求するものであり、しかも、われわれにとってはもはや刻々の瞬間しか存在しなかったからである

・「ありがとう」と彼はいった。「しかし、修道士には友というものはありません。すべてを神にささげた身ですから」

・ペストが市の門を閉鎖した瞬間から、彼らはもう別離のなかだけで生き、すべてを忘れさせてくれる人間的な温かみをもぎ取られてしまっていたのである

目次

1

2

3

4

5

ISBN:9784102114032

出版社:新潮社

判型:文庫

ページ数:480ページ

定価:850円(本体)

1969年10月30日発行

2004年01月20日64刷改版

2020年03月20日86刷

Posted by ブクログ

この本に書かれていることを完全に理解するにはまだ至らない。だから、これから何度も読み返したい、あるいは、自分の成長を測る物差しのようなものとして持っておきたい。

Posted by ブクログ

壮絶な物語だった。

タルーの手帳の内容が頻繁に出るからタルー自身が提供したのかと思っていたけど、そうか...やっぱり逃れられなかったのか。

オトン氏もそうだけど、終息間近に罹患して死亡するの悔しいよね..血清だってできたのに。

グランのように生還して欲しかった。

脱走することばかり考えていたランベールやペストに対して他人事のような振る舞いをしていたパヌルー神父の考えが大きく変わるのは心が揺さぶられますね。

リウーはこの地獄の日々を生き抜いたけど、タルーや最愛の妻を喪っていて、胸がギュッとしてしまう

Posted by ブクログ

アルジェリアのオランという町でペストが発生、その後町は閉鎖され、たまたまオランにいた別の町の人間は外に出られなくなり、反対にオランの住民でたまたま町外に出た人は、町に戻れなくなります。別離と死の恐怖のなか、人々はどうふるまうのかについての興味深い本でした。2020年7月時点で新型コロナウイルスの猛威は世界的に終わっていませんが、そのようななかで自分自身がどう変化したかを「ペスト」の登場人物に重ね合わせることができると思いました。

医師リウーは自分の責務を全うすることに全力を傾けます。そして死の恐怖など超越し、むしろ息子の過労が唯一の心配というリウーの母親。善良な小役人グラン、オランの外からやってきて、妻をパリに残したジャーナリストのランベール、同じく町外からやってきた謎の人物タルー、ペスト禍に神の御心を見つけようと苦心するパヌルー神父、そして町の中で「唯一」ペストの蔓延を何かしらの理由で喜んでいるコタールなどが主要人物になります。

印象に残った下りをいくつか書きます。

「人間中心主義者は天災というものを信じず・・・彼らは自らが自由であると信じているけれども、天災がある限り何人も自由ではありえない」

「毎日の仕事の中にこそ確実なものがある。肝要なことは自分の職務をよく果たすことだ」「ペストが市民にもたらした最初のものは追放の状態であった。まさにこの追放感こそ、われわれの心に常住宿されていたあの空虚である」

「ペストと戦う唯一の方法は誠実さということです。僕の場合には、つまり自分の職務を果たすことだと心得ています」

私は、本書に何度も登場する、ペストがもたらした「追放感」という言葉に特に考えさせられました。これは何も空間的な追放感だけではありません(ロックダウンされて外との交流ができなくなるという)。むしろ時間的な追放感を意味していて、現在の日常生活から追放され、未来の可能性からも追放され(生き延びれば別ですが)、また過去の思い出についても「あのときもっとこうしておけばよかった」という後悔の念から、その思い出との距離が遠くなっていく、という感覚です。その行き着く先が「空虚感」になるわけですが、本書の登場人物は、その空虚感をみな違うアプローチで埋めようとしている、と解釈しました。疫病や戦争、天災など不条理な事象が降りかかってきたときに、いかに人間は感じ、かつ対応しようとするのか、とても参考になります。

Posted by ブクログ

凄く良かったー。

病毒とか犯罪とか戦争とか私達が苦しんでいる状態こそが自然で、膨大な努力と確固たる意思でもって平穏な生活を維持できている、というくだりに感動しました。

Posted by ブクログ

いや面白い。そして文章の素晴らしさ。街の描写は映画を見ているように想像できる。登場人物の心情が臨場感を持って読み手に伝わる。

「我々の心にはみなペストがいる。」

ペストという不条理とどう向き合うか。Withコロナの時代に考えさせられる一冊。

Posted by ブクログ

コロナ禍のいま読むと、高校時代に読んだ時よりも現実感を持って読んだ。

ペストと判明せず「何かおかしい」と感じる主人公、徐々に実態がわかり対策がとられるものの混沌としていく社会的は、まさに我々もまったく同じ。

昔から繰り返されていることが、いま、起きているんだ、と実感させられる。

Posted by ブクログ

物語が進むにつれ、登場人物の内面が描かれていくのが興味深かった。封鎖された町で見つめるのは自分しかいないのだと思った。

いつも誠実であろうとし職務を全うするリウー、踏みとどまる者となることを説いたパヌルー神父、罪から逃れたいコタール、死刑に対し抵抗し続けたタルー、胸を張って生きる道を選んだランベール、出来ることをやり遂げるグラン。感染症の危機に晒されなければここまで関わり合うことの無かったであろう人々が、それぞれの問題を抱えながら影響し合っていた。これまでの生活をガラッと変えねばならないような状況下で、人間としてどう生きるか、どう死ぬか、と問いかけてくるような作品だった。

ペストに脅かされたこの数ヶ月間で決定的な変化が幾人かの中に起きたのは意外だった。ひとつの経験なのだから、元通りに戻るなんてことは最初から有り得なかったかもしれない。新型コロナもこれと同様、経験しなかった頃には戻れないはずだ。

Posted by ブクログ

このご時世、気が滅入りそうで避けていたのだが、あまりにもブレイクしているのでやはり読んでみた。

「ペストはナチスを象徴している」という予備知識だけはあったものの、日々ニュースにさらされている立場で読む限り、(少なくとも終章の一節を読むまでは)おもいっきり疫病の話として読んだ。私の整理ではこんな感じ。

第1章、病気の存在そのものを疑っている段階

第2章、流行が他人事の段階

第3章、事の重大さを理解する段階

第4章、蔓延、現場の苦悩、終息の統計的兆候の段階

第5章、終息

もちろん症状その他を混同してはいけないが、一般的な流行の経過や隔離などの対策については、1940年代と今とでほとんど何も変わらないことにまず驚く。

立ち向かうのは、医師リウーを中心とした無名の人々。

そこに居合わせてしまった市民が、みずからの職業的、宗教的、あるいは人間的なモラルである意味淡々とやるべきことをやっていく姿に心打たれる。

そして、たまたまロックダウンに巻き込まれ、手練手管で脱出しようとしていた新聞記者のランベールも、脱出決行のまさにその日に街に残ることを決意する。

「現に見たとおりのものを見てしまった今では、もう確かに僕はこの町の人間です、自分でそれを望もうと望むまいと」(P307)。

天災だらけの日本においても、こうした名もなき人が常に必要な場所にいたのだろう・・・

注:それにしても、翻訳がさすがに生硬すぎ(古すぎ)やしませんか・・・??

歴史は繰り返す

歴史は繰り返す!!この時代なら仕方が無い感じだが今日では経験上ここまでは無いと思ったがわが身に迫ってくると考えされることが多い。この本を読み返し今の事態に対処したいものだ

Posted by ブクログ

外国の本なので、理解しにくいところが多々あったが、思想の部分はコロナを経験しているだけによく沁みたと思う

子どもが死ぬシーンは正直耐え難かった

Posted by ブクログ

アルジェリアのオランでペストが発生し町は封鎖される。その街の中の人々の生活や振る舞いが時系列に描かれている。コロナを経験した今、ドキュメンタリーのように読んだ。淡々と語り治療をする医師リウーは気力も体力もギリギリの状態で良く生き延びたと思う。感情が無くなる程過酷な状態の中で治療を続ける姿勢に胸を打たれた。待ち望んだペストの収束と門の解放。その喜びの中で戻ることの無い人を思うと悲しみを強く感じる。何も起きなかった頃のようには生きられないと認識できたことだけでも、読んだ甲斐があったな。

Posted by ブクログ

医師リウーは、ある日鼠の死骸を発見する、その後、円済みは町から姿を消し、猫も同じ道筋を辿った。そのころから、人間には原因不明の熱病者が蔓延することになる。その正体はペストだった。見通しの立たない隔離生活と一方的な「不条理」を押してけられた人間達の行動と心情を描くフィクションである。

まず、驚いたのが新型コロナウイルスが流行したときの状況と似ている描写が多いことだ。あのとき、私はこれから社会の病気に対する意識や生活の変化にほんの少しだが、不安を覚えた。だが、その過程と結末は本書に書いてあったのだとすら思える。それくらい、似通っているエピソードを描いたカミュの洞察力と言語能力に感服する。

また、これらの能力を示す証拠として、オラン市や患者の状態が事細かに、あらゆる視点ら描写されていて、場面に対する解像度が高いと感じた。特に、会話をなくした状況説明はメリハリがあるため、理解しやすい。

また、リウーとその周辺では経過ごとの心情の移り変わりに人間の道徳心が表れている。個人的には、ランベールが幸福のために市外の妻の元に会いに行こうするが、リウーや町の姿を見て、自らもオランの人間であると考えを改めるところには少し感動した。幸福を選んでも後ろめたさから結局、完全な幸福にはなりきれないという考えからくるものだろう。リウーもランベールを止めようとせず、送りだそうとする心意気があって、自分の幸福を他人に預けようとする他人を思いやる気持ちがあった。不条理の中でも思いやりが生き残っているのは、打算がないように感じられる。

全体的な印象としては、正直読みにくい点が多い。段落や余白が少ないことと状況説明が淡々としているからだと思われる。しかし、本書のような状況は、コロナ以外にも今後起こるかもしれず、自分らしい行動とは何かを考えるきっかけにもなった。

Posted by ブクログ

「アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編]

「医者のリウーが言う。「ペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです。」「つまり自分の職務を果たす事だと心得ています。」人々の愚かさや無力さを各戸同時に、不条理な出来事の中で格闘する意志の人々の連帯に光を当てる。人間の希望を記す名著である。」

(『いつか君に出会ってほしい本』田村文著の紹介より)

Posted by ブクログ

某YouTuberがレビューをしていて気になって購入した一冊

何気ない日常に唐突にやってきて、あっという間に街中の全ての日常を変えていった"ペスト"という病気の中で、現状において①絶望するのか②歓喜するのか③理由付けするのか(陰謀論?)④自分ができることを少しずつでも行っていくのかという内容

今回"コロナ"という病気が世界的に流行った中においても、大きくこの4つに分かれたのではないかなと思う

それ以外にも普段の生活においても、唐突に今まで送っていた環境がガラリと変わることはしょっちゅう起きうることなのだと、その時に自分は上の4つのどれに当てはまるのだろうと想像してみる

Posted by ブクログ

実際に起きた話かと思っていたが、そうではないらしい。事件の記録的なものでないのなら、これはペストという事態に対する人間の考察だろう。

極限的な状態に置かれた際に人間がいかに行動するか、いかに考えるか。主人公リウーは現状を受け入れる立場のようだ。その中で最善を尽くす。

Posted by ブクログ

未知の病(厳密には昔滅びたはずのペストか)に警鐘を鳴らす真っ当な医師、混乱を招きたくないので事実公表を引き延ばしたがる権力側、良くも悪くも病に人生を変えられた市井の人々。恋人と離れ離れになった人、社会機能が止まって逆に生きやすいと感じる人、困難の中で愛を見つける人、描写全てがコロナ禍での社会の変容と同じ道を辿っていると感じた。これはフィクションとは思えない。。ぞっとする、だがしかし現在の若干の居心地のよさ(余計な飲み会ないみたいな)を感じる自分は残念なきがするわ。。例え終わりがみえて収束されようとコロナ以前と以後は同じではないだろう。この世界は螺旋状だ、同じようで違う座標に進んでるんだろうね。

Posted by ブクログ

不条理に対する人間たちの、ある種本能的な、反抗の一部始終が記録されている。

ただ、為すべきことを為す。それが一番本人にとってもいいんだろうな。

邦訳がバグっていて、文体になれるまでは非常に読みにくい。英訳も微妙らしいので、いつか原文で読めるといいな。

Posted by ブクログ

神が見ているから、善きことを成せば良きことが返ってくるから善きことを成すのではなく、そこに動かなければいけないという直感があるから動いてしまう、そこに人間を人間たらしめるものがある。

Posted by ブクログ

ペストという不条理に対して、医師、キリスト教者や新聞記者など、さまざまな立場に置かれた人々がそれぞれの善を求めて奮闘する様が描かれている。各人が不条理に立ち上がるその動機が、ただ人が死んでいくからというような簡単なものではなく、それぞれの信念を汲んだ納得のできるものであるところに、分断された社会に生きる我々が希望を感じ得る要素があるのだと思う。限りなく装飾のない現実を反映した文体が、それを可能にしている。

感情的な部分を削ぎ落とした文体で書かれたペストの記録であり、キリスト教者や不条理人などの身近でない考えを持った人がたくさん出てくるので、とっつきにくく感じた。しかしその装飾のない文体の中に、時折感情の発露のようなものが見られるところが、美しく感じた。

なんにせよ内容が難しく、解説まで読んでやっと納得できた。

Posted by ブクログ

物語は簡単に言うなら、『ペストが流行した町に閉じ込められた人々の奮闘記』

ただ、『奮闘』するのはペスト退治だけではなくて、町からの脱出や、町の外との連絡手段など……闘うものがそれぞれ違う。

名前が似てるので、誰が何でなんだって??と分からなくなるキャラクターも。

主人公は、医者のリウー……このキャラクターだけは、何とか追いかけたけど、他のキャラクターは誰が何で、どんな背景があったかを覚えてられない。

キャラは出てきては消えて、立ち替わり別のキャラが出てきて……時々、死んで……という感じだった。キャラクターごとの物語を覚えていられない。

ネコに唾を吐きかけたのは誰だっけ?名前は出て来てなかったっけ?とか、

自殺未遂したのは誰?罪を犯して、捕まる事に怯えてたのは誰?

市役所で働いてたのは??物語を書いていたのは?

記者だけは名前を覚えて、理解できた。

判事もいたような?門番は最初の方で消えていった?

神父は誰?演説後にどうなった?

何かが起こるケド、それが誰で、どんな背景なのかが追いかける事が出来ない。

出来事が起きて、何か難しい考えが綴られて……意味が理解できなくなった頃に、シーンが変わって、別のキャラクターが出てきて、また、何かが起きて……の繰り返し。

キャラクターの多さと、難しい考えの羅列が、『何の物語』なのかを忘れさせてくれる。

時々、思い出したように書かれている『ペストの町の様子』が『ペストの物語』だと教えてくれる。

看守も死刑囚と同じ扱いになった(感染リスクが高い)とか、すごく印象的だった。

ペストで人が死んでいくので、町を出ようとした人が撃ち殺されても問題にならないとか、食料が手に入りにくくなった。結局は裕福層の方がリスクが低い。etc.

今の状況と一致するのもあったりするのは、『今も昔も変わらない』なんだろうなぁと。とはいえ、ペストの話だけで物語が進むわけではない。

『その中で人が何を思ったか』が主軸で進む。そして、それが、意味不明の難しい言葉で綴られている。私には難しすぎて、何の物語だっけ??という混乱状態に陥る。

現代ならもっとわかりやすい訳が出てないかなーと思ったら、未だに昔の訳者の本しか出ていないらしく……。

新しい訳で出ていたら買ってみたい。というか、もっとわかりやすく訳して、なんなら言葉をむちゃくちゃ砕いてもいいし、子供向けでもいいから……と、思った。

Posted by ブクログ

名作と誉高い本作だけど、かなり難儀して読んだ。特に導入部が持って回った表現で辛かった。ドイツ占領下のパリの戦争体験から、という思い込みで読んでたけど、そこまで関連は感じず、アレアレっと思いながら読み終わってしまった。いつか再読しよう。

Posted by ブクログ

海外文学が苦手なことに加えて、キリスト教的な内容も含まれていたことから、読むのに一ヶ月以上かかってしまいました。自分なりに咀嚼しながら読み進めたが、解説を読んで「自分はこの話をあまり理解できずに読んでいたな…」と痛感。医師リウーとタルーの二人を中心に、その二人の周りにいる様々な立場の人間が、ペストをきっかけに考えを変えていく様子が描かれている。ペストは静かにはじまり静かにピークに達し、静かに収束していく。医師リウーとタルーのベランダでの会話シーンが好きだっただけに、最後は胸がいたんだ。気力があればもう一度読みたいが、な、ないかもなぁ……

Posted by ブクログ

仕事のことが気になって、読み進んでいてもなかなか、自分の中に入ってこなかった。コロナが蔓延する中、パンデミックを描いた作品として再認識されたと思うが、作者の言いたいことはおそらく、パンデミックにおける人々の対応ではなくて、パンデミックという予期せずおこった天災の状況における、医師、エリア外から来た人、神父、政治家など、それぞれの立場での思想、哲学が描写されている。個人的には、一つのことは、ひとつではないと感じた。

Posted by ブクログ

「それに私には気持ちがいいんですからね、ペストのなかで暮らすのが」作中でのコタールの言葉から引用。

通常の社会では閉め出され、日陰者として生きているコタールが、ペストによって自由を手に入れているのが興味深く、協力要請も清々しい程きっぱりと断っているのが、もはや天晴な印象すら受けた。

かくいう私も、あまり意味のない対面の面会から解放されるという、コロナの恩恵に預かった。私の中にコタールはいるようだ。

じっとりとした陰鬱さ漂う一冊でした。

Posted by ブクログ

伝染病が蔓延した都市でどんな人が現れ、それぞれどんな気持ちになり、どんな行動を取るのか知ることができる作品だった。感想としては本を取った時の期待感に対して満足度が低かったため星3にしました。

読んだタイミングがよくなかったのかもしれないですが、もうコロナも慣れ過ぎてしまったので、「まぁそんな気持ちになったり行動するよね〜」って思うことが多かったです。また、ペストの時と比べて今は文明が進化しているので、対応も迅速だし社会も当時よりグローバルだからあまり得られるものもなかったかな、という印象。小説としては良くも悪くも普通に面白かったです。

Posted by ブクログ

ペストの感染拡大防止のために、市内の鉄道から道路まで、市外と繋がっているパイプラインは全て遮断する。外出制限が出ることで、市民は精神的な部分で多くの大変な思いをする。

まさに今の新型コロナウイルスと似ている部分が多いなと思った。

医師リウーの恐怖の感染症ペストと諦めずに立ち向かう姿に感動した。リウー以外の主人公も個性的で、時にはリウーの支えにもなり、いい関係だなと思った。

ランベールは市から脱出しようと試みるも、次第に考えが変わり、最終的にはリウーたちといることを決めた所が、個人的にはいい場面だと思う。

Posted by ブクログ

ペストの世界観と、コロナウィルスの世界観ご重なるのは、どんなに文明が進んでも、危機に瀕した時のひとの行動は大きく変わるものではないと言うことでしょうか。

アルジェリアの医師のリウーの元、ペストの発生から収束までを、新聞記者のランベールなど、関わったひとの行動や思考を通じて、ペストで閉鎖された世界を描く。

個人的には、ランベールの行動に肩入れしてしまう。最初は街からの脱出を試みるが、次第に街に残り、行く末を見る方向に動く。

今でこそ、科学的見地でコロナの様なウィルスを分析するが、当時は、宗教の様に、神に頼ることしかできなかった。今でも、あまりに無力な状態の時にはひとは祈ることしかできないと思えば、当然のことかもしれない。

経済的にペストで儲けるひともいた。これも、今回のコロナと被るところがあります。

歴史は繰り返すし、ひとの本質は何も変わらないということかもしれません。

カミュの様な文学の良さはまだまだ分かりませんが、たまには名作を読むのも良い時間に感じました。

Posted by ブクログ

不条理が人間にとって何を意味するのか。

世界の否定性。絶望に慣れることは絶望するよりも悪い。

人生に意味などないのか。生きる価値って?では死には価値あるの?

そういう無意味さの肯定か。

翻訳に難?

カミュがノーベル文学賞作家というので、2017年のノーベル賞受賞後にまとめ読みしたカズオ・イシグロの著作やパール・バック(1938年受賞)ヘルマン・ヘッセ(1946年受賞)、アーネスト・ヘミングウェイ(1954年受賞)、アレクサドル・ソルジェニーツィン(1970年受賞)等々の著書を思い浮かべていました。しかしこの「ペスト」は期待外れでした。医者のリウー、判事のオトン、記者のランベール、パヌール神父、市役所吏員グラン等々多彩な人物設定はうまく組み立てていると思いましたが、登場人物それぞれの主観の記述を排して、なるべくリウーの観察とグランの記録による客観描写に心がけて読者の想像力に訴えたと思われる企図は失敗した様です。翻訳がこなれていず、スムースに読み進めなかったせいかもしれませんが、それぞれの登場人物の心の中・内面に想いを致すまでには行きませんでした。