感情タグBEST3

Posted by ブクログ

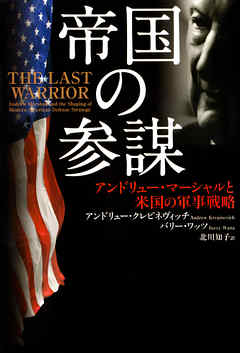

[その思考,星条旗を支えて]40年以上にわたって米国防総省のネットアセスメント室長を務めたアンドリュー・マーシャルの働きと,その期間における米国の国防戦略をまとめた作品。「ペンタゴンのヨーダ」とも称された人物の頭の中に深く入り込む話題作です。著者は,自身もマーシャルの下で働いた経験を有するアンドリュー・クレピネヴィッチと国防総省で計画分析評価室長等を歴任したバリー・ワッツ。訳者は,アダム・スミスの『道徳感情論』等を翻訳されている北川知子。原題は,『The Last Warrior』。

冷戦期から今日に至るまでの著名な数々の戦略がマーシャルの発想に大きく依っていることに驚かされることはもちろんなのですが,そのマーシャルを,国防の中枢にいわば囲い続けた米国という国にも驚嘆させられます。「日本は戦術には長けているが戦略がない」ともよく言われますが,では戦略とそれを生み出せる環境があるということはどういうことなのかを知るためには打ってつけの一冊かと。

〜「私は,見当違いの問いにもっともらしい答えを出すのではなく,正しい問いに対してまずまずの答えを出したい」〜

様々な書評で高評価を得ていますが,それも宜なるかな☆5つ

Posted by ブクログ

『暗流』>『乱流』からの流れで読んだ。

「ペンタゴンのヨーダ」「冷戦のラストウォリアー」

確かに、『ゲームチェンジャー』『概念を生み出すもの』『指針を提供するもの』だな。

勿論、彼のシンの功績は『機密保護の壁』で全貌がわからんのだが(何処まで、彼の提供した者が実際の製作に繁栄されたのかいまいちわからん)それでも、彼の影響を受けた弟子達のそうそうたる面々を聞けば、少なくとも、『ペンタゴンのヨーダ』としての功績は想像が出来る。

そして、合衆国(軍)のような巨大組織が進路/方針を変えるには時間がかかる。時間がかかる以上、更にその先を見据えて『指針』を提供する者は極めて重要であることも。

最後に、解説の『ネットアセスメント』のネットは、『ネットの収支』のネットであり、それに即して訳せば『差し引き相殺評価』というのはとてもわかりやすかった。

Posted by ブクログ

機密に触れるのでかけないという面はあるのだろうが、結局ネットアセスメントとは何で何がすごいのかわかりにくい。彼は真実をわかっていたが政治で負けて通らなかったなどという記述が多いのも気になる。しかし本筋に関係ない部分を含め、興味深い未知の世界はいくつかあった。

Posted by ブクログ

すごいんだろうなと思うが、よくわからなかった。コアな部分は書かれていないのか? ソ連と戦う戦力を得る方向性は必要だが、どのような戦力を準備すればソ連が防衛費過多に陥るかを分析した視点は面白い。

Posted by ブクログ

加藤陽子先生の本に引用してあったので気になって読んだ。

印象深い箇所は以下。(自分の会社ならではの問題かと思ってたけど、最も効率的な組織と言われる軍関係でもそうなのかと意外だった。)

p133-134

あらゆる大組織に顕著であるのは、その規模の大きさゆえに、すべての重要な決断を行うだけの時間や情報を持つ単一の中央集権的権威が存在しないということだという。

Posted by ブクログ

コスト強要戦略で旧ソ連を崩壊に導き、「ペンタゴンのヨーダ」と呼ばれた男、アンドリュー・マーシャル。1940年代以降のマーシャルの知の軌跡を辿り、国家安全保障と国防戦略に対する考え方の中核となる発想や構想に迫る。

ONA(Office of Net Assessment

軍事に限らず、より総合的な視点から正確な分析・評価を国防長官に提供してきた。ONAを世に知らしめたのは冷戦時代のソ連経済に関する評価だ。当時CIAは一貫してソ連の経済力を過大評価していた。マーシャルは早くから統計経済学などを駆使してソ連経済の脆弱(ぜいじゃく)性を主張し続けた。彼の分析の正確さは90年代のソ連崩壊が証明した。ソ連はONAに敗れたといっても過言ではない。

Posted by ブクログ

本書は、アメリカ国防総省のネットアセスメント室長として長年アメリカの軍事戦略の根本を担い続け、そのキラ星が如くの弟子?を生み出してきたことから、「ペンタゴンのヨーダ」と呼ばれた男の生涯の実績を綴ったものである。

著者も長年「ヨーダ」とともに仕事をしてきた弟子?である。

原題は"THE LAST WARRIOR"(最後の戦士)。

ただ、本書のスタンスとして、最初の「著者の言葉」では「単なる伝記ではなく、彼の知の歴史を辿ること」とある割には、しょっぱなから延々と彼の歩んできた道が羅列されているだけであり、アメリカ国防に関する機密事項のためか彼の「知の歴史」ともいうべき肝心要の思考や理論はほとんど記されていない。核心には触れないまま無味乾燥な名詞がこれでもかと並びたてられているので、その記述の多くはその筋以外の者にとっては頗る退屈な内容が続くものであったことは否めない。

さらに、RMA(軍事における革命)の記述では、著者自身の実績にも多く紙数を割いているため、「ヨーダ」との関連がわからなくなってきた部分もあり疑問符が連打されるところだ。

また、前後の文章の繋がりから、明らかに日本語訳のミスと思えるような箇所もいくつもあり、この辺りは読みにくさを助長していたかもしれない。

最も「ヨーダ」自身が、自分の思考の根本であるネットアセスメントというものを明確化・理論化をしなかったとのことであり、何となくの彼の考え(笑)を一書にまとめあげたことに関しては、広く世に知らしめたという点で賞賛されてもいいだろう。

本書の価値の多くは、ペンタゴンの奥深くで営まれた「知」を表舞台に出したことにあるといえる。

それにしても、本書での彼の「知」の正味の記述はそれほど多くないものの、彼の洞察力と基本戦略は驚くべきものであり、特筆に値することは疑いない。

本書では「ネットアセスメント」を「総合戦略評価」と訳す。

その意味は使用する各人によって定義が異なるともいい、本書の主人公であるアンドリュー・マーシャルについていえば、敵と味方の軍事力を正当に位置付け評価すること、のような意味として仕事をし、常に適切な問いを設定した上で、それに対する「診断」はするが「処方」はしないことに徹していたという。

彼が所属した代々の国防長官や大統領に対し、彼らが適切な判断や政策ができるよう累々と現在の状況や将来起こり得る可能性について評価し、提供し続けてきたということである。

第二次世界大戦後、アメリカ一強の世界勢力図に対抗し、ソ連の核開発と攻撃能力の向上により米ソ冷戦の方向性が決定づけられた時、互いのその強大な兵器の存在により抑止が成り立つのか、仮に抑止が失敗した時の敵の先制攻撃後に反撃能力は維持できるのか、という点はアメリカにとって国家戦略上の大きな課題であった。

そのような状況で、マーシャルが行った仕事の成果はおおよそ次のようなことが挙げられる。

・アメリカの反撃能力についての評価を行い、海外基地、海軍力、B1戦略爆撃機の開発などには力を入れるべきとしたこと。

・ソ連の戦力態勢の意思決定は、決して合理的な目標を持ったものではない、システム分析やゲーム理論で計るのは有効ではなく限定合理性となっており、大組織一般に見られるように様々な組織上の制限や妥協により生み出されているとしたこと。

・ヨーロッパにおけるNATO軍とワルシャワ条約機構軍との我彼の戦力分析で、単に戦車の台数、大砲の数、兵士の数といったシステム分析だけに留まらない、補給の充足度合い、兵士の熟練度、稼働率、損傷後の回復力などを加味した真の戦力を数値化し、実際はNATO軍が地上戦敗北の末に戦術核を使うような状況ではなく、容易にワルシャワ条約機構軍はNATO軍に勝つことができない状況を明らかにしたこと。

・ソ連の軍事力の進歩に疑問を持っていたマーシャルは、GNPの6~7%が軍事費というCIAの試算とは裏腹に、経済力が大きく劣ると見なされるソ連がなぜアメリカに対抗できるだけの軍事力を整備できるのかという問いを設定する。

長年の研究の結果、ついにはネットアセスメント上、ソ連はGNPの40%程度を軍事費としていると判断。戦略として、アメリカの特に強い部分についてはそれを超えられないようなハードルを課すとともに、ソ連の反撃戦略が完全主義であることを見抜いた上で、例えば穴だらけのミサイル防衛網であってもそれを宣伝することで、過重なコスト増を強要しソ連経済の破綻を誘導したこと。

・RMA(軍事における革命)を提唱し、精密誘導兵器やネットワークの向上、情報戦争、自動偵察攻撃複合体、電子制御などのイノベーションに伴い、軍組織や運用を抜本的に作りかえる必要があるとしたこと。

そこでは空母などは精密打撃に対し脆いだけのプラットフォームと主張している。

・中国の台頭を予測し、そのA2/AD(接近阻止・領域拒否)能力の向上に伴う対抗策が必要であることを早くから喚起したこと。

まさにアメリカが何十年にもわたって実践してきた戦略そのものであり、現実を認識し先を見通す能力については驚嘆せざるを得ない。

政権が代われば政府職員も丸ごと代わるというアメリカにあって、昇進させることもなく延々とマーシャルのような人材に戦略を考えさせ続けたアメリカという国の底力をみる思いである。常に核抑止の失敗という巨大なリスクに晒され続けたアメリカの英知だったともいえるだろう。

かつて経済大国と言われた我が国の失墜と度重なる大企業の不祥事や破綻は、戦略が無かったことの明確な表れであり、思考停止と希望的観測に陥りがちな日本ではこのような「軍師」が誕生することはないのかもしれない。

功績という欲もなく表舞台に出ることも欲しないままマーシャルは93歳で退任したということだが、次なるマーシャルはいるのか?果たして不気味なところである。

Posted by ブクログ

長くアメリカの戦略分析を担ってきたアンドリュー・マーシャルの評伝。とはいえ具体的な分析レポートは機密文書なので、ちょっと凄さが分かりにくい。

冷戦時代から、ソ連とアメリカの軍事力の正確な比較、アメリカは何を目指していくべきなのかを訴え、ソ連崩壊と中国の台頭、テロ国家の出現などを誰よりも先に予見していたらしい。

そんな戦略評価を有していても、「今」はどうなんだろう。

Posted by ブクログ

米国がいかに戦争を勝ってきたか、その影の立役者の人物について語られる。戦争に勝つための多大な調査や分析、技術開発などを紹介している。人類というのは、生き残ることにかけては必死で、戦争を通じてさまざまな技術を産んできた。核技術だけではなく、組織の運営、オペレーション・リサーチ、統計学の発展など、昨今のビジネス書で解説されるものが、戦争のために産まれ、戦争のために利用されていることが分かる。冷戦中に、爆撃機を配備して、ソ連に高コストの防空体制を構築させたこと。米国は低予算で相手に大きな負担をさせることを目論むところなど、攻撃兵器を防衛手段にしたり、SDI構想(いわゆるスターウォーズ計画)が自国を守るというよりソ連に多大なお金を使わせる攻撃手段だったことなど、米国の当時の手の内を解説してくれる。確かに、ソ連は内部崩壊したが、それが米国の軍事戦略が成功した結果だったとは驚きである。本書で語られる話は、あくまでも公開できる範囲に留まる。現在の米国がパワーバランスについて考えている内容を知りたい。当然機密事項であるが、本書で公開されている内容から鑑みると、とてつもないことを考えていることだろう。何を考えているのか、それが恐ろしい。