感情タグBEST3

Posted by ブクログ

魍魎の匣以来の京極夏彦さん。またまたどっぷりと浸かりました。足りない知識、いろいろ調べながら読んだので思いのほか時間が掛かりましたが物語は読みやすく、思いもかけない繋がりも出てきて、ますます本を読みたくなります。

弔堂の主曰く、ただ一冊、大切な大切な本を見付けられれば仕合わせとのこと。

私にとっての一冊に出会えるのだろうか?

その一冊から立ち上がる現世は果たして・・・・

誰も知らない。

Posted by ブクログ

夏なので、京極先生でも読むかな~ということで。

自宅書棚の京極堂シリーズを読み直すのも、

かなり分厚い為に気安く手を出せず、

未読だった弔堂シリーズに手をつけた。

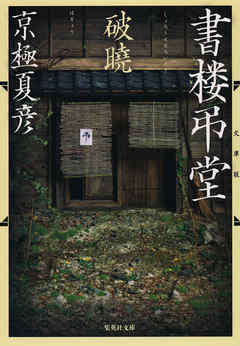

いい表紙だなぁ…これが弔堂の入り口なんだね。

異質な存在感も匂いも感じるし、その戸を開けて入りたくなる。

舞台は明治20年代の半ば、東京の外れ。

明治といえば文明開化。四民平等。

今の私たちの生活に欠かせないアレコレが生まれたのもこの時代。

郵便局、鉄道、銀行…。

ただ、西洋の文化が流れ込み、精力的に新しい時代の波に乗るものも居れば、置いていかれるものも居る。

例えば、武家の者。

そんな高遠が、ナビゲーターのように読者を誘ってくれる。

高遠は時代の流れに惑っているだけなので、誘うつもりなど毛頭無いのだが。

高遠のセリフに「天狗の赤と村井の白」「岩谷天狗は薩摩、サンライスの村井は本拠が京都…僕の雇い主は駿河の出だ。うちの将軍と云うのは、あれは権現様のこと」とあるが、

「天狗の赤と村井の白」は実在する。

岩谷松平(別名を岩谷天狗)は鹿児島の実業家で、当時、紙巻煙草が流行りだした時に、彼も煙草製造を始めた。

赤い天狗をトレードマークにした口付きの「天狗煙草」だ。

そして、サンライスの村井とは京都に本拠を持った村井吉兵衛。

シンボルカラーは白。

国産初の両切り巻き煙草の「サンライス」を製造販売して、たばこ王と呼ばれたらしい。

二人は対照的で、何かにつけて比較されたらしい。

一方、高遠が勤めていた先は「将軍煙草商会」とある。

駿河の権現様と言えば徳川家康。

煙草が日本に伝来した当初、お上は禁煙令をしいていた。

すぐに禁煙令は解かれるのだけれど、「将軍煙草商会」なんて社名からして、しのぎを削る商家の岩谷と村井には到底敵いそうにない。

もしかして…と思い、続く為三が言う「医学の南江堂」と「漢書の松山堂」を検索してみたら、こちらも実在していた。

同じように、「川崎紫山」も実在し、『西南戦史』は代表作らしい。

「滑稽堂の秋山武右衛門」も実在した浮世絵の版元だ。

京極先生の変わらぬ博学多才ぶり。

私自身、知らぬことが多いが故に、調べながら読み進めることになる。

思わずにんまりしてしまう。

こういうのがまた楽しいのだ。

この後も、知られた名の者が続々と登場する。

それも現実の歴史上の背景を背負って登場するものだから、真実味が増し、あっという間に現実と虚構が入り交じる世界観に入り込んでしまうこととなる。

さて、いよいよ高遠が弔堂へ足を向ける。

やっと弔堂に足を踏み入れると、窓が無く、一定の間隔で幾つもの蝋燭が燈されている。

煤の色も透けているし、燈火もしっかりしており、高遠は、上等の和蝋燭だろうと思う。

そうなんですよね、和蝋燭って炎の柱が大きいのだ。

良い和蝋燭って煤も出にくくて、

芯の根元に溶けた蝋が綺麗に溜まって、

その熱い蒸気と周りの酸素を取り込んで、大きく凛とした炎がすっくと立ち上がる。

弔堂のその明かりが万燈会染みていると本文にはあったが、私の頭の中には、万燈会というより落語の死神のラストシーンのような映像が浮かんだ。

高遠も僅かな間だが、この燈火が遠くまでずっと続いているかのような錯覚にとらわれる。

すでに京極ワールドに落ちていたが、燈火の中を歩む高遠と共に、私もじわりじわりと、その世界の奥へと歩みを進める。

積み上がる本に平衡感覚を失って、見上げたままグラリと体が揺らぎそうだ。

こういうところ、本当に京極先生は上手い。

と、焦らしに焦らしてここでやっと、やっと、店主が登場する。

店主に「撓」(しおる)と呼ばれた小童の名前の響きが綺麗だと思ったのと、全く読めない漢字だったため調べたら、「みだす/みだれる/たわめる/たわむ」という意味を持つ漢字だった。

そこでやっと「不撓不屈」の「撓」であることに気付く。

この後直ぐに弔堂には物語の1人目の客人、浮世絵師の月岡芳年が訪れるのだが、

その前の店主と高遠のやり取りの、店主の言葉に、早くも私はやられてしまった。

「本は内容に価値があるのではございません。読むと云う行いに因って、読む人の中に何かが立ち上がる。ーそちらの方に価値があるのでございます」

「立ち上がる現世(うつしよ)は、真実の現世ではございません。その人だけの現世でございますよ。だから人は、自分だけのもう一つの世界をば、懐に入れたくなる」

「読んで、何かを感得したとしても、もっと上があるやもしれぬ、次はもっと素晴らしいかもしれぬと思ってしまう。これぞその一冊と決め兼ねて、また次を探す。ですから本は、集まるものではなく集まってしまうものなのでございましょうな」

本自体の価値もあると思うけれど、極論なのだろうけれど、胸を掴まれてしまった。

そして訪れた絵師月岡芳年も、きっと手渡された書物に「これぞ己が為の一冊」と確信し、納得し、癒され、救われ、最後の時を過ごすに違いない。

月岡芳年でもなく、一個人、吉岡米次郎として接し、余計な事はあえて触れずに話を聞く。

そして芳年の帰った後、月岡芳年の背景について店主が高遠に語るシーン。

そこは京極先生のこと、史実に基づいた本当の話だ。

月岡芳年の無惨絵は有名。

けれど、そう呼ばれる作風ばかりを描いていたわけではなく、新しい技術にも果敢に挑んだ人気の絵師だった。

神経を病んでいたことも、仕事をする上で弟子に厳しかったことも、しかしながら面倒見もよくて弟子を大切にしていたことも、残されている。

勿論、死因も。

因みにウイリアムジェームズ氏の超常現象への定義や、著書The Varieties of Religious Experienceもだ。

そして芳年に手渡した書籍について語るとき、店主は、本を求めた芳年の真実を語る。

「だからあの方は、見えずとも読める。読めずとも理解できる。あの方だけの現世(うつしよ)が立ち上がるなら、それは読者です」

これには痺れてしまった。

何かに思い悩んでいる時なら、店主の言葉にウルウルしてしまいそうだな。。。

って、毎度の事ながら、私は入り込み過ぎだろうか 笑

『探書 弐 発心』で訪れるのは尾崎紅葉の弟子。

この弟子は、観音力に相対する陰の鬼神力にどうにも惹かれてならない己の内心に悩んで弔堂を訪れる。

師の著作の言葉や文章に観音力を求めて、師を尊敬し続けながらも、陰・怪に美しさを感じ惹かれ求めてしまう己が、師を貶めることにならないだろうかと思い詰めているのだ。

尾崎紅葉の弟子とは即ち、若き泉鏡花だ。

少し検索すると、

泉鏡花はこの世には超自然の力が働いていて、荒ぶる力の「鬼神力」と癒しの力の「観音力」として人間の前に現れる、という信仰を持っていた

との記事があった。

加えて、潔癖症であったことも、畠芋之助名義の話も。

弔堂店主は、例えばの話で、目の前に二筋の道を提示する。

右は平坦で短く真っ直ぐな道。

左は遠回りの凸凹した険しい道。

「目的地に着くことだけを目指すのならば、右が正解でございましょう。しかし道を行くことそのものが目的であるのなら、左こそが正解となりましょう」と弔堂は言う。

この言葉にも、救われる読者が居るように思える。

どんな形であれ、人は悩みや苦悩を抱える生き物で、それって他人からどう解かれようと、結局は己の内側から解決しなければ救われないのでは?と私は思う。

それに、悩みや苦悩の大小も、他人がとやかく言って決めつけるものではない。

弔堂のような本屋が、本当にあれば良いのに。

近頃「生きづらい」という言葉がよく聞かれるようになった。

きっと以前から存在していたのに、急にメディアが取り上げて使い出したんだろうね。

けれど多くのメディアが取り上げるそれは若者が多く、現実は若者に限らず、子供も、働き盛りの年代も、高齢者も、性別を問わず皆が抱える思いであるはず。

気軽に「生きづらい」というワードを出しすぎでは?と思うときも確かにある。

けれど、"何か"に追い詰められて、その"何か"に関しては打ち明けられる人もおらず、孤独だった場合、弔堂のような場所に救われる人は多いんじゃないかな。

そんなことをあーだこーだと思うのは、私が小煩いオバサン世代になったからだろうか。

『探書 参 方便』では、つい最近フォロワーさんとの間でお話を交わさせていただいた狐狗狸さんが登場人物達の話題としてあがったので、

一層前のめりになってしまった。

始めの客人は勝海舟だ。

安芳(やすよし)と改名したのを「"アホウ"と書いて"やすよし"だ」との本文に、うまいこと言うなぁと思ったが、

勝本人が実際、そのように自虐的に言っていたようだ。

「信心ってなあ信じる心じゃあねえ、心を信じることだ」

「ただ無闇に信じ込むだけなら、それはただの妄信だ、迷信だと云う。真の信心をするためには理を知れ」

「理を知り迷妄を棄却するためには哲学が要る」

これらは心に響いた。

それと、

「正すも学ぶも主体あってこそだな。その主体がねえから、何が正しく何が正しくないのか判らねえ。悪いとこまで倣っちまう。」

って言葉。

文章を読むと"そりゃぁそうでしょうよ"と思いそうだが、

人は時に自分という主体を失くして、○○が良いのだと全てにおいて何者かに傾倒してしまうものだ。

ただこれはあくまでも1人目の客人、勝海舟の語り部分。

主である弔堂の出番は、この後の真の客人である井上圓了が訪れてからだ。

(因みに井上圓了は狐狗狸さんの仕組みを科学的に説いた人)

私はこの『探書 参 方便』が一番好きだった。

哲学的でありながら読みやすく、自分の深いところに残る文章が沢山あった。

『探書 肆 贖罪』にある、中濱老人の「人は喰うてなんぼです。どんな境遇でも喰えるものがあって、それを喰うておれば、生きる」も、いい言葉だった。

時代も背景も別物だが、私の好きなカルテットというドラマに、「泣きながらご飯を食べたことのある人は生きていけます」(だったかな?)という松たか子のセリフがある。

脚本は坂元裕二さんなので、お好きな方は、どの作品でもみられる絶妙なセリフの掛け合いをよくご存知だと思う。

さて。

「あんなに大勢が死ななければ、世の中と云うのは変わらんものですか」

「死んで通す筋も、殺して通す筋も、ないですよ。いやいや、あっちゃいかん。…………人は生きてこそです。生きて、苦労して通して、それで通るなら、それは正しい筋だ。」

これも前者と同じく中濱老人の言葉だが、胸を打つ。

さて、この中濱が救いたいと、連れ歩いている男は誰なのか?

悲しい話で、泣けた。

二番目に好きだったのは『探書 伍 闕如』。

「道は、外れさえしなければいいのです。間違うことはございません。道は凡て繋がっているものなのです。」

「歩むことこそが人生でございます。ならば今いる場所は、常に出発点と心得ます。」

など、響く言葉が満載だ。

誰が言ったのか忘れてしまったが、

"Today is the first day of the rest of your life.

"

という好きな言葉がある。

今日という日は残りの人生の最初の日。

人は、いつだって何度だって再スタートできるのだ。

ラストの『探書 陸 未完』でも、考えさせられる言葉が並んでいた。

そして…きゃー!中禅寺!

京極堂こと中禅寺秋彦のお祖父様が登場!

京極先生の「後巷説百物語」などの百物語シリーズと、「姑獲鳥の夏」などの京極堂シリーズとの間を繋ぐのが弔堂シリーズなのかな?

私は百物語の方を読んでいないので分からないのだが。

そして、高遠もこの破暁をもって物語から去って行く。

色々な意味で、衝撃というか、ハッとさせられる一冊だったな。。。

破暁とは、夜明けの事。

次は炎昼なので、真夏の昼間。

その月は待宵なので、十五夜の前夜。夜というより夕暮れなのかな…。

弔堂の主の決め台詞は「どのようなご本をご所望ですか」なのだが、

前述してきた通り、客人は本を求める前にたっぷりと弔堂から精神のケアがなされるものだから、

その台詞を受け取る時分には、自らが求めるべき本をすっかり感じ取っている。

客人の、「…な本を。」という求めに応え、弔堂が数ある蔵書の中から書を差し出すという流れだ。

客人は弔堂と言葉を交わしながら、己が何を成し、何に迷い、何を求め、どちらを向いて歩もうとしているのかを、己の内側からの気付きによって本を求めるのだ。

弔堂が始めから客人に見合う本を勧めるのでは意味がない。

己で気付くことが大切なのだから。

本書は物語としても面白く、京極夏彦ファンとしても傑作間違いなしなうえ、

作中の数々の言葉に救われる読者も多いのではないかと思われる。

ネット記事で読んだ。

京極先生は、1文がページを跨がないようにしているのだとか。

「たとえば文がページをまたいだほうがいいというテクニックもあるんです。ただ今のところ、そういうハイテクニックが僕には使いこなせていないというだけです。」

と謙遜されての発言だったけれど。

こういう情報を得てから小説を読むと、また違った趣も感じられる。

夏だからって、ホラーは怖すぎて私には無理。

けれどちょっぴり不思議を味わいたい。

そんな思いから手に取った小説だったが、

文明開化や四民平等、義や倫理などが散りばめられた物語から、日本の歴史、戦争や人の生き様をも考えるに至り、この8月に読めて良かった。

Posted by ブクログ

自分にも、自分の1冊があるのかなぁ〜、と、思いをはせてしまいます

歴史と絡めたところも、面白く、自分も、その時代にいて、その場に参加しているような、そんな気持ちにさせてくれる1冊です

無駄な物はないのだな〜と、しみじみ思います

良い本です

Posted by ブクログ

京極夏彦さんは京極堂シリーズ(は途中まで)、今昔百鬼拾遺のシリーズなどを読んできましたが、この書楼弔堂シリーズも前から読んでみたかったんです。

江戸の町の書楼弔堂の亭主は「ただ一冊、大切な本を見つけられればその方の仕合わせ」と云っている本屋です。

しほるという小童がひとりいます。

高遠という弔堂の常連客が主人公で、探書 壱から探書 陸までの六話に渡って現れる客に弔堂の主人がその客に合った一冊の本を薦める話です。

以下ネタバレありますので、これから読まれる方はお気をつけください。

高遠の連れてくる客は臨終間際の絵師、月岡芳年。書生時代の泉鏡花。哲學館を創設し、後に妖怪博士と呼ばれた井上圓了。ジョン万次郎の連れで勝海舟に「名を捨てて生きろ」と云われた男、岡田以蔵。児童文学者となった巌谷小波。そして登場人物ではありませんが夏目金之助や尾崎紅葉、福沢諭吉などの名前も出てきます。

エンタメ度は他の作品より低いと思いますが、近代文学の好きな方は楽しめる作品なのではないでしょうか。

時代を超えた格調の高いビブリオミステリーで、私にはちょっと難易度が高い作品でした。

Posted by ブクログ

面白かったー!

明治20年代の東京。異様な本屋、書楼弔堂には無数の本が集められおり、己の一冊を求めて迷える人々が訪れる。

そこの主人は迷いを晴らし、その人のための本を紹介する。

まるで京極先生の説教を間近で聞いているような贅沢な気分になる本だった。

Posted by ブクログ

『世に無駄はない、世を無駄にする者がいるだけだ』

大切なことを見つけるor見出すのは、本人だけでは難しかったりするもので。

懐の深い人間になりたいものです。

Posted by ブクログ

初めて読んだ京極夏彦先生の作品。

表紙の「弔堂」はドールハウス⁉︎ 凄い。

六話収録。

この物語は’奇’ではあるが’怪’ではない。

明治二十年代の東京。「燈台みたいな変梃な」(p21)書舗を訪れる種々の客たち。

この客たちというのが普通の客ではないのだが、その正体は各話とも初めは伏せられており、その正体が明かされるまでのワクワク感が堪らない。

また、真名が伏せられている間の会話等に所々ヒントとなるような情報が散りばめられており、客が誰かを推理することも決して不可能ではない…というよりも詳しい人ならばすぐにピンと来るのかもしれないが。

どの話も好きだが、〈探書肆 贖罪〉が特に良い。「鯨を捕ったり金を採ったり」(p288)した中濱という男…こちらはまだわかりやすい。ではもう一人の男は誰?…え⁉︎

これはたまげました。

これらは勿論、京極先生による創作ではあるのだが、実際ほんとうにこんな出来事があったのではないだろうかと思わせられる凄味がある。

まるで夢幻のような小説。

1刷

2022.3.21

Posted by ブクログ

3階みっしり本で埋め尽くされてる空間はさぞかし圧巻だろう。是非とも訪れてみたい、心が踊る

しかしそこは本という墓を取り扱う墓場という

その本を必要とする人に売る(逢わせる)を弔うという

考えたこともなかった

そこは本の再生とか甦るとかではないのか

その本が誰かにとって生涯の1冊であっても、人生を変える1冊であっても、生きていく力をくれても、墓は墓のまま、現れるのは過去の、知識の幽霊。

だから弔いになるのか

こんな考え方もあるのか

舞台となった明治は激動の時代だ。文学、宗教、身分、国と身の回りのあらゆることが変化した

流れをつくる者、流れに乗る者、流れに逆らう者、流される者、たくさんの生き方や立場があって、それぞれが懊悩し決断し、壊して築いている

その時代で名を残した人物が各章で登場し、自分の1冊に出会うが、この人物は誰なんだとわくわくしながらページをめくった

こんな悩みがあっただろう、苦しみがあっただろう、でもその人物の真実ではない、京極夏彦世界の虚だ。

今回も虚の世界はとても楽しかった

それ以外の遊び心的なものも大いに楽しめた。

読書を娯楽として楽しめる時代と技術、作家の方々にありがとう

Posted by ブクログ

かなり面白かったです!

久しぶりに夢中になって読み、物語の世界に浸ることができました。

物語の中で書楼弔堂を訪れるのは勝海舟やジョン万次郎などの歴史上に実在するの人物。

私は歴史好きなのでこの設定もハマりました。

どの章も面白かったですが、好きな作家の1人である泉鏡花が出てきた話は特に印象に残っています。

弔堂の主人曰く、「生涯に必要な本はただ一冊」。

ならば私にとっての一冊はどんな本なのだろうと考えてしまいます。

Posted by ブクログ

大変楽しめました。

京極夏彦さんの新しいシリーズですが、生き方に悩む歴史上の人物や文豪などが弔堂という古本屋を訪れます。

文豪や歴史上の人物たちが悩んでいるのを読んでいて

ああ、大層なお方も悩むんだなあ

と、悩みは誰にでもありますよ、と背中をふと撫でて貰ったような感じがします。

大切な一冊はあるほうがいい。

今で言うバイブルというやつです。

まだ見つけられないから、読む。沢山読む。

私も見つけられてないのかなあ?と考えさせられました。

とにかく、このちょっとしたモヤモヤとホッとした気持ちを引きずって、炎昼を読みます。

Posted by ブクログ

ほんタメのあかりんが年末年始に読みたいシリーズであげていた。

すごーく分厚くて、言葉も難しくて、

時代背景に慣れるのにも一苦労だったけど、

その人のための人生の一冊を勧めてくれる弔堂の主人と、出てくる偉人たちのやりとり、思想や言葉にであうことができて、すごく心に響くところも多い。

日本という国の歴史や、偉人の人生をのぞかせてもらっているような、そんな気持ちになった。

難しいけど、よみすすめたい!ってなって

最後までなんとか読み切ることができました。

歴史に精通している人だと、さらに興味深く読めるのかもしれない。

わたしは好きだけど、にわかだったから、難しかったな。

岡田以蔵の話や、言葉や心のないけどある、ということについて話しているところがすごく好きでした。

Posted by ブクログ

明治二十年代、書楼弔堂に訪れた人が本を買っていく物語

登場人物は実在した後の偉人や、京極の他作品と関係のある人、架空の人物等様々

シリーズ1作目

コネで煙草製造販売業に就くも、風邪を結核と怪しんで休職して別居に移り住んだ男 高遠

元幕臣の嫡男であるものの、元服後は御一新があったために武士としての矜持もない

父親の遺産があるため、食いつなぐ分には普通に生活できる

風邪が治った後もダラダラと別居を続け、近所を散策していたときに書楼弔堂に邂逅する

「世界で一冊しかない自分だけの本」を求める店主が、いつの間にか集まった書籍を弔うために本を売っているという

そんな弔堂に訪れる人々の悩み

店主はそんなお客にどんな本を勧めるのか?

主な登場人物は高遠と他二人ぐらい

元僧侶である弔堂の主人

弔堂の丁稚 撓(しほる)は見た目は美童だが口が達者

他は店に訪れるお客

「後巷説百物語」の「風の神」からおよそ十五年後という舞台設定で

最後まで読めば、あのシリーズとの繋がりも……

史実を踏まえて虚構を愉しむ物語ではあるけれども

どこまでが史実なのか、歴史に詳しくない私にとっては判別が難しい

読み終わった後に調べてみて、そんなエピソードや後に判明した齟齬など、実際に存在する事を知る

・臨終

月岡芳年

最後の浮世絵師といわれる人物

主に残虐怪奇な無残絵が有名らしい

シリーズ開始初っ端に産女を出してくるあたりが京極なりのファンサービスかな

・発心

泉鏡花

デビュー当時の筆名が畠芋之助というのは本当のようだ

ただ、なぜそんな名前にしたのかは不明

本名からして耽美を感じるのに、何故にそんな芋っぽい名前にしたのかという不思議

・方便

井上円了

京極ファンからしたらこの人の名前はよく聞く

本人としては、怪力乱神を否定するために様々な怪異情報を収集していたけど、その網羅性と分類の適切さにより妖怪学の始祖とされている

となると、画図百鬼夜行がその本というのも納得

由良の関係者が登場するのも京極ファンとして嬉しい

巷説百物語シリーズ「風の神」、百鬼夜行シリーズ「陰摩羅鬼の瑕」を繋ぐシリーズだというのがよくわかる

・贖罪

ジョン万次郎

中濱といわれてもピンとこないけど、その来歴の違和感から想像すると該当者はそうなりますよね

そしてメインは岡田以蔵

岡田以蔵は明治になる前に処刑されたはずだけど

ジョン万次郎の護衛をしていたという記述も残っているという矛盾が基になっている

井上円了のときにも出てきた勝海舟の図らいと人となり

生きている人優先という考え

岡田以蔵は「生きている」人ですからねぇ

・闕如

巌谷小波

少年少女向けの「こがね丸」を発表した事で、児童文学の先駆者とされているようだけど、浅学の身のため聞き覚えがない

実は今で言うオタク的な収集癖があったともされるようだ

確かに、自分の好きな書籍のこだわりや執着の仕方が現代のオタクに通じるものがある

・未完

中禅寺輔

これまで実在の人物を出してきて、ここにきて百鬼夜行シリーズの中禅寺の祖父を出してくるとは

流石は京極先生、やってくれる!

物語としては、相変わらず暇な日々を過していた高遠が撓に頼まれて本の買い取りを手伝うことになる

その買い取り先が中野にある神社で、宮司をしているのは中禅寺輔だった

中禅寺輔は中禅寺秋彦の祖父なのですね

輔は父である洲斎が亡くなり、神社を嗣ぐため、妻と生まれたばかりの息子を残して一人実家に戻る

今は神社を継ぐために神職の勉強や修行をしているところ

買い取って欲しいという大量の本は洲斎が懇意にしていた戯作者菅丘李山の遺族から譲り受けたもの

菅丘李山は「巷説百物語」主人公の山岡百介の筆名

輔は神職を嗣ぐ決意をしたものの、陰陽師の在り方には否定的

所詮ペテン師の類いなのではないかという疑問

「迷信、まやかしは不要で滑稽なもの」と思っている

まぁ、この疑問に対しては今作でも随所で語られている言葉や百鬼夜行シリーズで京極堂が語る言葉が答えなのではなかろうか

「言葉は普く呪文。文字が記された紙は呪符。凡ての本は、移ろい行く過去を封じ込めた、呪物でございます」

「書き記してあるいんふぉるめーしょんにだけ価値があると思うなら、本など要りはしないのです。何方か詳しくご存じの方に話を聞けば、それで済んでしまう話でございましょう。墓は石塊、その下にあるのは骨片。そんなものに意味も価値もございますまい。石塊や骨片に価値を見出すのは、墓に参る人なのでございます。本も同じです。本は内容に価値があるのではなく、読むと云う行いに因って、読む人の中に何かが立ち上がる――そちらの方に価値があるのでございます」

「心は、現世にはない。ないからと云って、心がない訳ではない。心はございます。“ない”けれど、“ある”のです」「“ない”ものを“ある”としなければ、私共は立ち行きません」

京極堂の憑き物落としにしても、実際はどうあれ、本人がそう思っているものというのが重要なんだよなぁ

思い込みにより、「ない」ものを「ある」ものとしながら、「ある」ものを「ない」とする事もできる

何とも哲学的ですなぁ

あと、この物語の一番大事なところは、人それぞれ人生の一冊に出会うまで探し続けるというところでしょうか

「本当に大切な本は、現世の一生を生きるのと同じ程の別の生を与えてくれるのでございますよ。ですから、その大切な本に巡り合うまで、人は探し続けるのです」

私もそこそこな冊数を読んできているけれども、果たして人生の一冊に出会っているのだろうか?

名刺代わりの10冊に挙げる事ができる作品はいくつかあるけど、その1冊あれば十分という本にはまだ出会えていない

というか、今後も出会える気がしないんだがなぁ……

もう、書楼弔堂に行くしかないっすねw

それにしても、巷説百物語シリーズと百鬼夜行シリーズを繋ぐ重要なシリーズとは最初に読んだときは驚いたなぁ

さらに、出版社が「どすこい」「南極(人)」を出している集英社というねギャップがありすぎでしょw

それにしても中禅寺秋彦は祖父に育てられたんだっけ?

で、敦子さんは奥さんの実家という、兄妹で別々の家で育てられたという

この辺の事情は明らかになってないんだけど、今後ちゃんと明かされるときが来るんだろうか?

Posted by ブクログ

探書をめぐる明治初期の物語ですね。

まことさんの本棚レビューを見て、とても気になり直ぐに買い求めましたが、面白過ぎて読むのに時間がかかりました。

とにかく、ワクワクしながら堪能しました。

まことさん、ありがとうございます。

連作短編の六篇の探書です。

京極さんの本は、これが初読みです。

魑魅魍魎、怪奇、妖怪小説のイメージが強い方なのかなと、勝手に思い込んで敬遠していましたが、この本は違います。

確かに、その類いの話は出てきますが、「人は何故、怪を好むか?」の理路整然とした、京極さんのポリシーがよくわかる内容になっています。

近代文学に興味があって、三十才頃にこの時代の随筆を中心に読み漁った事があります。歴史小説や時代小説も同時にかなり読んだ年齢でした。

私の読んだ知識と(頭が悪いので、うろ覚えですが?)、かなりリンクして、京極堂さんの軽快でいて、知的な語りに魅力されながら、酔うように読み進めました。

京極堂さん、人気の秘密は色々あるように思いますが、なんとなくファンの気持ちがわかるような気がします。

まだ、一冊目なので、このシリーズを続けて読んでみたいですね。

京極堂さんの他の作品とリンクしている登場人物や事変がありますが、あまり気にせずに読めますから、まずはこのシリーズを探書してみたいです。

Posted by ブクログ

京極夏彦の本を久しぶりに読む。この人の本を読むと、ただ文字をひたすら読むことが楽しいという気持ちを思い出す。本を読むこと、ただそれが楽しいという気持ち。

そして中禅寺さんが出てきたよ。次作も読まねば。

Posted by ブクログ

明治時代の書店に通うようになった世捨て人、高遠が主と共に来店する客とのやり取り。主に客が当時の文豪だったり偉人なので正体が明かされる時、ワクワクして読めました。

短編連作ですが、最後の「未完」の

生には決着はない。だらだらと続くもの。という内容が印象的でした。何者にもなれず、人生未完成ならそれならそれでいいと言う主人に、少し救われた気持ちになりました。

また当時の人々の生活風俗がよくわかり、「丸善」など歴史ある書店も紹介され思いを馳せることができました。

Posted by ブクログ

史実の著名人をモチーフにして、その人のための一冊を提示する書店の、売り方にそれぞれの作家への畏敬や救いのようなものを感じた。京極先生の本と文への愛がこれでもかと詰め込まれた小説だった。

Posted by ブクログ

古本屋「弔堂」を営む店主が後に著名な人物と出会い、その人のためになる1冊の古書を薦めるやり取りが面白い。

「どの本も掛け替えのない喜びを与えてくれた大切な大切な本。1冊として無駄な本などない=略=本来持つべきある方を探している。(P255)」との信念はホンスキーの皆さんも同じ思いだろうと思う。

Posted by ブクログ

メモしておくのを忘れてしまったので、正確な言葉ではないけれど

本とは、既に死んでいるものである。

言葉は道具でしかないのだから、重いも軽いもなく、

ワードやエクセルを自在に使える使えないの違いみたいなものじゃないのかな。

早くて便利で確実だけど、淡白かもしれない。

どんな言葉を遣っても

そこに、強い意思や深い思考があるかどうか

自分でその言葉を遣おうとして遣ったのか

受け手に対して、適切に遣っているのか

そういうことが大事なんじゃないかなあ。

道具に慣れてしまうことはあるけど、

時々振り返ってみよう。

つづく。

Posted by ブクログ

登場する人物やら舞台設定やらでちょっと堅苦しく感じはしたもののいやー面白い面白い。百鬼夜行シリーズとの繋がりもあるし京極夏彦ファンは読んで損はしないなぁ。

Posted by ブクログ

最終話の弔堂のなぜ何事にも、善悪、好悪などの決着をつけようとするのか?という言葉。自分に言われてるようでドキッとした。

やっぱり安心するからなのかな、何でも決着つけたいのは。

Posted by ブクログ

自分にとって本当に必要な本は生涯に一冊しかない、とのこと。早くに見つけてしまったら、探す楽しみが無くなってしまう。

一体いつ出会えたらいいのか。悩ましい。

その一冊に出会ったとき、私は「これだ!」と気付けるのだろうか???

Posted by ブクログ

だいぶ忘れての読み返し。

高遠さんは、どうなったんだろう、どこかでリンクはないのかな。

てゆーか、トリストラムシャンディかよ。たまたま最近読んだのですが、それ勧められちゃったのかよ。ま、人生色々曲がりくねって無駄そうでも、自分の好きなことに注いでいれば良いのですよね。

Posted by ブクログ

【2024年40冊目】

概念を散りばめたような小説だった。特に何も特筆すべきことは起こらず、ただ淡々と過ぎる人々の日々の中に、書楼弔堂の主人がそっと本を渡して、その人が進むべき道に導いていく、といった感じ。ミステリーでもなく、なんと形容したら良いのかわからない小説だった。派手さもなく、ずっと凪いだような感じだった。

Posted by ブクログ

百鬼夜行シリーズに関連する人物が出てくるとは思わず、思わず、おっ!と声を上げた

それぞれの人物の悩み事が、弔堂店主の授ける本によって解決したり道しるべになったり。サラリと読めたし、これは誰々かなと推測するのも楽しかった。

Posted by ブクログ

カウンセリング小説とでもいうのか、あらゆる本が揃う、異形の書店の店主が、客との対話、本の売り買いを通して、客が陥っている迷妄を祓うと言うような展開の連作集。客たちの多くは後の有名人で、彼らのちょっとしたトリビアが落ちに使われていたりするのも楽しい。

Posted by ブクログ

明治、東京を舞台に書店「書楼弔堂」の主人が、時代の変遷と共に翻弄される様々な人達(皆さんご存知、歴史上のあの文豪やあの絵師やあの偉人が登場!)

探し求める「本」と「人」を巡り合わせる物語。

六編目の登場人物が心憎いですなぁw

Posted by ブクログ

偉人が先へ進むための本を差し出す弔堂店主。

本を成仏させるためという発想が面白いし、この人は後の誰なんだろうと考えるのも楽しい。

中禅寺が出てきたのには驚いた。当時5歳の息子は秋彦さんだよね?