感情タグBEST3

Posted by ブクログ

大江健三郎の初期作品は、いかにも小説らしい小説で、日本的な平穏さ(退屈さ)や湿潤さを抜きにした、それでいて三島由紀夫のような嘘くささはない、期待の作品群だった。それが、障害をもって生まれた息子の誕生によって、残酷な運命の一撃を食らったように彼の小説世界は一転し、私小説ででもあるかのような、個人的なリアルに密着した地点から物語が紡がれるスタイルに変わってしまった。

『個人的な経験』以降の作品は、私はあまり好きではなかったが、「翻訳調」と初期から言われていたぎくしゃくしたまがりくねった文体は健在で、一方、反核、沖縄擁護の運動家としての活躍についていくぶん知っていた。

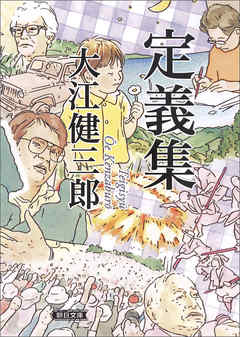

本書は最近、つまり老年期の大江さんの連載エッセイ集である。

「定義集」というのはアランのを念頭に置いたのかわからないが、本書を読み始めての感触とはそぐわないタイトルだ。確かに、彼流の、英和・仏和を中心とした語義へのこだわりの傾向も見られはするが、いちいち概念を定義していくわけでもなく、日常頭に浮かんだ事柄を雑ぱくに並べたようなエッセイ集となっている。

ブッキッシュな大江さんならではの、多様な外国作家への言及が散りばめられていて興味深く、また、3.11や政局への言及もときどきあって面白いが、これらは本書においてはさほどテーマとして追求されているようでもない。

全般に、文学的な味わいに満ちたエッセイである。

やはり、一流の文学者の文章というものは含蓄が違うし、とにかく面白いなと思う。

「翻訳調」の、リズムやら統辞法がちょっとおかしいような文体は、そういえば、ほとんど常に外国語で小説を書いたウラジミール・ナボコフの例を連想させ、そのぎこちなさがむしろ意味を際立たせる効果を持っているように思う。

大江健三郎氏が、今の日本・世界の状況を見てどう考えるのか、もっとストレートに書かれた本も読んでみたいと思ったが、既に82歳、最近はなかなかおおがかりな著述は難しくなってきたろうか。