感情タグBEST3

Posted by ブクログ

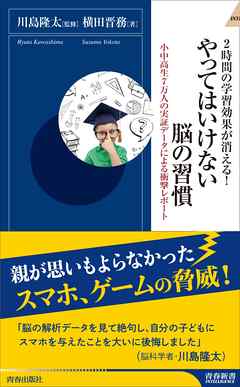

最近興味深々の脳科学的な側面から見た子育て話。

スティーブ・ジョブズも我が子にはスマホを与えなかったという。

スマホが奪うのは時間だけではなかったのだなあ。

興味深いのは1時間未満の使用者はむしろ成績上昇傾向にあるということ。

なんだか、腹八分目がいい、というのと似ている。

もうちょっと、というところで律することができるか、そういうことなんどろうな。

うちの子はいつまでスマホを持たずに、ラインをせずに、成長できるのか…。

前読んだ本と合わせても、やっぱりゲーム脳はあった、ということだね。

トンデモ話と嗤っている場合ではなかった。

Posted by ブクログ

■パソコンやスマートフォンの使用習慣の強さと前帯状回という部分の小ささが関係していることが分かっている。

・これらを日常的に長時間使用していると脳の形が変わってしまう可能性がある

・前帯状回は注意の集中・切り替え,衝動的な行動を抑えるといった機能に関わる重要な領域の一つ

■長時間ゲームを行う子供は言葉に関する能力が低く長期的にもその能力が発達しにくいこと,脳形態からは記憶や自己コントロール,やる気などをつかさどる脳の領域における細胞の密度が低く発達が阻害されていると考えることができる。

・ゲームをすることにより神経伝達物質(ドーパミン)が過剰に放出され

・ドーパミンが過剰に放出されるとドーパミンが作用する部分,特に大脳基底核にダメージを与え健全な発達を阻害する

■テレビを見る時間が長い子供ほど言語性知能が低く,3年後の変化量も小さいことからその後の言語能力の発達が遅くなる。

■動機は「内発的動機付け」と「外発的動機付け」に分けれらる。

・内発的動機付けは,その行動を行うことそのものから得られる満足感を理由として行動する場合を指す(勉強することが楽しい)

・外発的動機付けは,その行動をすることで自分への有益性や価値を得ることを理由として行動する場合を指す(合格するため。怒られないようにするため。)

■内発的動機付け

・①その行動が持つ興味深さや面白さといったことで高まる場合,②その行動を遂行して個人の欲求が充足されることで高まる場合の二つが考えられる

・「充足される欲求」とは,有能感,自律性,関係性という三つの欲求

・有能感とは,できる自分を感じること

・自律性とは,自分でその行動を選択したという自己決定した感覚を得ること(自分が頑張ったからだと感じられる)

・関係性とは,誰かとつながっていたい,守られたいと思う欲求

■外発的動機付け

・人間の多くの行動は外発的動機付けによる

・外発的動機付けには自主性に応じて大きく4つの段階がある

①もっとも自主性が低い外発的動機付けは「外的な調整」(報酬の獲得,罰の回避)

②「取入れ的調整」とは,罪悪感や不安を避けたりプライドを守るための行動

③「同一化調整」とは,その行動に個人的な価値があると考えるために行う段階で「自分にとって大切なことだから勉強しよう」というようなもの

④「統合的調整」同一化調整の段階での目的が完全に自分の価値観と一致し自然とその行動行うようになる

■内発的動機付けを高めるためには,その個人の難易度に合ったレベルに設定すること,適切な評価をすること,否定的な評価をされないとその個人が感じられることで高まる。(Deci & Ryan)

・難し過ぎず簡単過ぎない

・難し過ぎると達成できず,簡単すぎると達成感を得ることができない

■「笑顔」は子供にとって立派な報酬

・笑顔や褒められることは脳にとっては金銭や食べ物などの物理的報酬と同じ効果がある「社会的報酬」

・社会的報酬は目のすぐ上あたりの眼窩前頭皮質や中心部に近い「線条体」という領域で処理されている

・線条体は「脳のやる気スイッチ」

■「自分で選んで決めた」「自分ならできる」と感じさせる働きかけが重要

・やらなかったら叱ると言った脅しや,締切を設けること,指示することや競争させることは,自分で選んでその行動をしているという感覚(自律性)を減じてしまうため,内発的動機付けを低下させる関わり

・大切なのは自分で選択し,決定する感覚を得る機会を与えること(自律性)

・有能感(自信)を与えることも大切

・褒め言葉や笑顔といった「社会的報酬」でも有能感を高めることができる

■子供が親にしっかりと話を聞いてもらったと感じるか否かという会話の「質」が問題である。

・子供が話を聞いてい欲しいときにしっかりと話を聞いてあげるということ

Posted by ブクログ

スマホによって、生活はとっても便利になった。

しかし、長時間使い続けると脳に悪影響をおよぼし、学力やコミュニケーション能力の低下を招いてしまう。

だからといって、他人が強制的に使用の制限をするのはよくない。きちんとなぜスマホの長時間の使用がよくないかを自分自身で理解し、目的をはっきりさせることの重要性がわかった。

Posted by ブクログ

スマホやゲームが良くないのは、他のことをする時間がなくらなるからだと思っていましたが、それだけではなく、スマホやゲーム自体に脳の発達を阻害する要因があるとのことです。改めて次男のデジタル時間を考えるきっかけになりました。ありがとうございます。

Posted by ブクログ

スマホやゲーム等の電子機器と勉強時間に関する本。いくら長時間勉強しても、2時間以上スマホに触れていると、その効果は激減してしまう。

我が子にもスマホの利用時間やルールなど、改めて見直すきっかけとなった。

内発的動機付けと外発的動機付けという、勉強するキッカケ?モチベーション?がどこにあるかによって、勉強の効果が異なる。子供が良い点数を取ってきたからお小遣いをあげるのではなく、面と向かって誉めてあげることの方が為になる。

全体的に目新しいことは少ないように思うが、具体的な数字などが表記されており、参考になりました。

SNSはほどほどに

一部ご紹介します。

・2時間以上勉強しても、スマホの使用時間が4時間/日以上なら、せっかくやった学習効果が消えてなくなる。

LINEなら、その傾向はさらに顕著だ。つまりLINEを使えば必ず成績は下がるということだ。

だからこそ、子供の場合、スマホやゲーム、パソコンは1日1時間以内に制限することが望ましい。

・社会不安の高さと、LINEでの集中力低下は相関する。

使うべき注意力や集中力が、LINEのほうに向かってしまい、勉強に身が入らなくなる。

・授乳の際に、母親が子供ではなく、スマホを見ているということは、

赤ちゃんにとって、母親とのコミュニケーションを取ることができなくなることを意味する。

・子供の自主性を重んじること、できたという経験をさせること。

できた場合は褒めるなど、肯定的に評価する。それが、子供のやる気につながる。自立を促す。

・笑顔や、褒められることは、脳にとっては、金銭や食べ物などの物理的報酬と同じ効果がある。

・肥満は認知機能を阻害する。

・バランスの取れた食事。好き嫌いを止めると賢くなる。

・食事は、よく噛んで飲み込むこと。主食はご飯で決まりだ。

・脳にとって、睡眠明けは、飢餓状態に等しい。だからこそ、朝食が大事。

・寝る子は育つ。一夜漬けは逆効果。睡眠による記憶の定着が期待できないからだ。

・外で体を動かす習慣をつける。

・子供が話を聞いてほしいときは、しっかり話を聞いてあげよう。

食卓での団らんで、コミュニケーションを密に。

先ずは、みんなでご飯を美味しく食べることから、家族のコミュニケーションの回復を始めよう。

Posted by ブクログ

樺沢紫苑先生の推薦図書で、読んでみた。

スマートフォン、特にラインは子供の脳の働きをいかに悪くしているかがよくわかった。

勉強時間に関わらず、スマホ使用時間が長い子供ほど、成績が下がる事実は驚きだった。特にライン使用が学力低下に強い影響があることも驚いた。

ラインを頻繁に使う息子と早急に話し合い今後の使い方を改めたいと思う。

子供の成績を上げるには内発的動機付けを高めることが必要。決して押し付け、やらせるのではなく、子供自らが進んで取り組むようにサポートすることが大事。それにより、子供は自信を付け有能感を得てさらに内発的動機付けが高まる。すごく腹落ちした。

そして、親は物理的報酬を与えるのではなく、社会的報酬、具体的には笑顔で褒めることが望ましい。自立性を高め有能感を与えることが大切である。

早速、上記点を意識し、子供が自分を肯定的に考え自分を好きになり自信が持てるよう日々接していきたいと思う。

子供はもちろん、私自身も内発的動機付けをし何事にも主体的に取り組みたいと思う。

Posted by ブクログ

長時間SNS(ラインやフェイスブック)をした後に、学習をすると集中できない。

というのは、以前から感じていました。

なので、できる限りチャット目的のSNSはしないように心がけてきました。

私の場合はゲームは、全くしません。友人がハマり破産しかけたからです。

長時間のSNS使用、ゲームが、学習に与える影響は深刻です。

その手法は、統計調査とMRIによる脳画像解析によるもので、

もちろん100%そうだとは、言い切れないレポートです。

ただ相関関係が強い(因果関係ではない)というのは、はっきりしています。

SNSの1時間以上使用で、2時間の学習効果が消えるとは、

なるほどなと、思いました。

また、幼少期の使用が言語発達にも影響を与える可能性が、

非常に強いという指摘にも、頷けます。

SNS、ゲームだけを悪者扱いする気はありませんが、

それらは、テクノロジーの集結で、確かに、恩恵はたくさんありますが、

やはり負の面を考慮する必要があります。

できたら、スマホ画面でSNS、ゲームを使うと、カウントダウン式の画面が、

60分スタートで、時間が来たら、問答無用で接続が切れるアプリサービスなどが、

必要だと思います。

また個人的には、SNS、ゲームは「依存症」とも、

切っても切れない関係だと思います。

つまり、精神的依存に陥りやすいシロモノだと思います。

それらを超時間使用することによって、

脳のある機能を低下させ(可能性がある)、

生活全般にも多大な負の影響を与える可能性があります。

今の時代は、簡単に「慰められるもの」で溢れています。

選択肢は無限にあります。健全なものから、

悪意に満ちたものまで、野放しで放置されています。

そして、今は、完全な自己責任社会です。

便利なモノを使用して、どうなるかは、個人の資質の問題で、

今の状態は、個人の判断によるものだというふうに判断される、

残酷な社会に私達はいます。

車社会になると、歩行機能が失われるように、

スマホ社会になると、思考能力が失われる(のかもしれません)。

私の友人は、アプリ製作会社を運営していますが、普段は、ほとんど、

スマホを使いません。本人曰く、使い続けると考える習慣を失うのと、

ネットの情報は2次、3次情報を個人が匿名で加工して、情報発信しているので、

まったくあてにならないとのことです。

便利なものは、あっという間に普及して、生活をますます便利にさせます。

一方で、利便性が自分達に与える身体的・精神的な依存性も見逃してならないと感じます。

供給者側も、そういうノウハウはふんだんに使いマーケティングを行っています。

「便利なもの」の長時間利用は避ける。

これは、便利なものを使えば使うほど、自分達の生活が良くなることへのアンチテーゼになります。

良く生きるためには、やはり、「便利なモノ」は、ほどほどな方が良いかもしれません。

実際問題、こういう研究結果が多く行きわたることはありません。

やはり、不都合に思う人が、たくさんいるからです。

こういう研究結果を、信じるのも信じないのも個人の自由です。

自分は、批判的に見つつ、利用しない手はないと思います。

ただ、声高に「スマホは危ない!」というつもりもありません、

それは、「自動車に乗るとカラダが悪くなるよ!」と全く同じ論理だからです。

ただ、便利なものを、自分や周囲が幸福になる上で、

どう利用するかという点で考えて、この調査結果は、

かなり価値があると思います。

Posted by ブクログ

多くの調査データや脳画像の解析などから導き出された、衝撃の事実。

スマホ、特にLINEなどを使っていると、長時間勉強しても、まったく勉強していない子と同じ成績になるというが、どうしてそうなるのかが今一つわからなかった。

スマホやタブレットを使っていると、前頭葉の活動が低下するとのこと。また、着信音で勉強中の集中力が邪魔されたり、どんな会話がされているのだろう、返信しないと悪く思われるのでは、という社会不安が勉強効率を下げる。

それだけでなく、スマホやパソコンをよく使っていると、脳の前帯状回という部分が小さくなっているという。ここは、集中力の切り替えや、行動の抑制にかかわる部分らしい。

とはいっても、この時代、子供からスマホやタブレットを完全に取り上げるのは不可能。学校でも授業でパソコンやタブレットを多用しているし、宿題もオンライン教材が出る。

どうしたらいいのか、不安だけが残った。

そのほか、早寝早起き朝ごはん(睡眠の質、生活リズムを整える、朝食の効用)などの効用も、豊富なデータや脳画像の解析から証明されていた。

こちらは、我が家でもできるだけ実践しているので、科学的データで裏付けられて、「やはり」という気がしただけ。これからも自信を持って続けていこうと思う。

Posted by ブクログ

半年ぶりに本と向き合う時間を確保。手にしたのはずっと読みたかったこの本。

急速に発達したメディアが脳に及ぼす影響を、仙台の小中高生7万人×7年間のデータをもとに明らかにした現実。

衝撃・・の一言。

スマホの利用は1時間未満に抑える。それ以上の使用は前頭葉の活動低下を招き学習効果が「消える」。LINEの使用は注意の集中や切替、衝撃的な行動を抑えるといった機能に関わる領域である前帯状回へ働きかけ、学力低下にさらに強い影響力が。

勉強する時間を盗られる、時間泥棒というレベルの話しではなかった!脳の各部位への悪影響が確実に出ているんだ!

ゲームも然り。脳内に興奮性の神経伝達物質ドーパミンが放出されるため中毒性が高く依存症を引き起こす。長時間の使用で過剰にドーパミンが放出され大脳基底核にダメージを与え健全な発達を阻害する。

ゲームはしない、スマホ歴3か月の私から見るとゲーム会社&LINEの会社は、この世から抹殺したいぐらい。もしくは国の法律で18歳以下は使用禁止にした欲しいと常々思っていたけれど、想像以上の悪影響に絶句・・。

気になるのは、この情報を広く伝えようと記者会見しても「その都度見事にメディアスクラムによって情報は封殺されてきた」とのこと。

「明るい未来を担保する子どもたちの健全育成よりも、大人の金儲けの方が大事な社会に生きています」その通り!

必要なのは、リスクを正しく知った上で使用すること。この事実を知った上で、我が子がLINEやゲームをするのを放置出来るのか・・・否。まだLINEを手にしていない第三子にはなるべくLINEから遠ざけて育るべし!!と心に誓う三児の母でした。

Posted by ブクログ

スマホやゲーム機を子どもに与える前に読んでおきたい本。スマホやゲーム、テレビが学力や脳の発達にどのような影響を与えるのか(1,2章)。そして、やる気や自己肯定感を高めるためのポイント(3,4章)。生活習慣と脳の発達の関係(5章)などの内容が書かれている。

Posted by ブクログ

羅列的。それぞれのトピックごとに脳部位との関連に言及。

○○という生活習慣と△△に相関がある。△△は脳のここと関連する。

お手伝いをすることと自己肯定感の関係は妙に納得。今までは自己肯定感を高めるためにお手伝いを薦めるコメントを見たことがない。

Posted by ブクログ

スマホが学業成績に影響すると言うのはそりゃそうだと思いますが

ちゃんと脳の働きやなんやらを調べた上での議論となっており

それなりに納得しやすいようになっています。

ただスマホを触らずに勉強していない子とスマホしてるけど2時間勉強した子で

ほとんど学業成績が変わらないからと言って2時間の学習効果が消える

と結論付けるのは何となく乱暴だなぁと言う気もしました。

有意差は見られたのでしょうけれど結局勉強の成績と言う定性的な尺度で

分析してしまっている以上説得力が下がるのは仕方ないですね。

それでもスマホのアプリの中でもLINEのようなアプリに注目して

その影響を分析した実験は面白かったです。

LINEの通知音だけで集中力が削がれるというのは面白いですね。

後半は朝食の有無や睡眠時間などの生活習慣、

家族間のコミュニケーション、読書習慣などが脳の働きにどう影響するのか

というのを脳科学の視点で述べていたので目新しい事は無かったのですが

納得できる内容だったと思います。

ちょっと自分の生活習慣も正してみようと思います。