感情タグBEST3

Posted by ブクログ

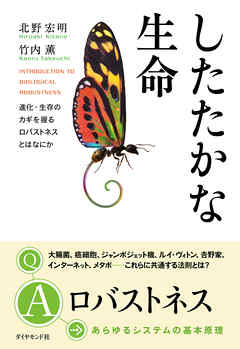

「ロバストネス」をキーワードとした良書。

ロバストネスとは、しなやかな、したたかな強さのこと。

対:フラジャイル、もろさ

類:ホメオサタシス(ただし、ホメオスタシスが一定の状態を保つことであるのに対し、ロバストネスはそうとは限らない。)

ロバストネスを向上させる4つの方法

1)システム制御

2)冗長性+多様性

3)モジュール化

4)デカップリング

1)システム制御

フィードバックによる修正

2)冗長性+多様性

故障があっても直接パフォーマンスに影響させない(腎臓が二つあれば一つだめになっても大丈夫、のように)

3)モジュール化

細分化することで一部が壊れても全体までには影響させない。

4)デカップリング

ノイズを消去する

いくらでもロバストにできるか?

Ans.むり。

Because:ロバストネスと、フラジリティ(ぜい弱性)と、性能と資源の4つがトレードオフ関係にあるから。

Posted by ブクログ

自分が「XPと生態学」で言いたかった主張のような漠然とした感覚のようなものが、もっと分かりやすく説明されている。

あのLTの続きで、本当は多様性だけでなく「移入と移出」「有意なコンフリクト」にも触れたかったのだけど、この本では「ロバストネス」という観点で見事に統一的に扱われている。

デカップリングという観点は自分にはなかったので、これは収穫。

Posted by ブクログ

ロバストネス=しなやかな強さ、強靭さ。という観点から、生物、飛行機、糖尿病、癌、企業経営などをシステム的に考察した知的な本だ。哲学的でもあり、ちょっとわかりにくいけど、読後は心地よい感覚が残る。

Posted by ブクログ

複雑系の生命科学について。この本で初めて知ったが、北野宏明さんというのはなかなかのようだ。ちょっと各論に偏りすぎで、せっかくの面白い分野なので総論がもう少しあってもよかったかも。生命体が、少々の環境変化に対して恒常性を維持できるように、外部からの擾乱に対してその機能を維持することを、ロバストである、と言う。ある種の擾乱(もしくはパフォーマンスやリソース)に対してロバストさを向上させることは、想定外の擾乱に対して脆弱になってしまうというトレードオフが「必ず」存在するので、一見手ごわそうな病原体でも見方を変えると弱点が見えてくる。ロバストなシステムはモジュラー構造になっており、モジュール間はweak linkageで接続される。フィードバック、冗長性、デカップリングといった特性が挙げられている。

Posted by ブクログ

ロバストネス:幅広い攪乱に対して、対応できる能力

・機能の維持と状態の維持

・ロバストネスとフラジリティ

・何に対してロバストネス(フラジリティが有る)?

Posted by ブクログ

生体機能が、制御工学の概念に似ていることは直感的には理解していても、具体的にそれが何か指摘できる人は少ないはず。本書を読むと、「あくまで仮説」と断わってはいますが、生命の進化の過程が、ロバストネスを高める方向に進んできたことが理解できます。例えば現代病の代表格である糖尿病。「そもそも生体は、血糖値が上がる方向にシフトしやすいようにできている。それは飢餓状態を克服するための進化の結果だ。」という。飽食の世にあって、そもそも緊急避難機能であったインスリン抵抗性(不要なインスリン消費を抑える)が跳ね返りとして生体に作用し、糖尿病を発症させるというメカニズムだそうです。

ロバストなメカトロシステム構築を生業とする我々エンジニアにとって、生体メカニズムはもう1つの学ぶべき分野であると気づかされた一冊でした。