感情タグBEST3

Posted by ブクログ

世の中の

良いとされていること

悪いとされていること

そしてその背景を丁寧に捉えつつ、

その先、へ進もうとする姿勢が素晴らしく、

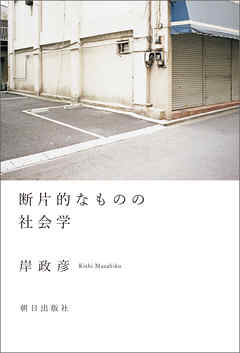

まさに断片的なものの社会学。

アウティングと親友の鍋の話

そして豪雨の中干からびた観葉植物の話

が特に印象に残った。

岸先生の描写、捉え方、そこからの解釈

その全てが美しくも泥臭くて好き。名著。

Posted by ブクログ

本当にいろんな人がある。会社の同僚、上司、部下。家族、親戚、友人、知人。人それぞれにそれぞれの物語がある。

私にも、とても人に言えないような話はある。著者の岸先生になら話してもいいかもしれないと思った。寧ろ聴いてほしい。吐き出して楽になりたい。

世界は複雑で、美しいだけではない。

美しい面ばかり見ていたいのと同時に、扉の向こう、穴の底を覗きたい。

などということを考えずにはいられない本だった。

本を読むことは他人の人生の一部を生きることと同義であると思っている。

Posted by ブクログ

友人が貸してくれたエッセイ。自分があまり読むタイプでは無かったので最初はその世界観にたじろいだ。練りに練られた言葉というよりは作者の強い思いが溢れ出し、何とか言葉としては封じ込めたように感じた。普段何気なく過ぎていく「日常」。当たり前だがやはりこれが人間の数だけあるのだと強く感じた。読み終わる事が惜しくなってしまうような作品。

Posted by ブクログ

タイトルの通り、いろいろな人の人生について綴っている。

ざっくりとした解説ではなく、概念的に事細かく解析している岸さん。なんて面白い本なんだ。

Posted by ブクログ

短期間で3回も読んでしまった。。。

目の前で起きている事を、そのまま理解する「観察」は今最も重要な事の一つだが、これが意外と難しい。どうしてもバイアスがかかる。

この本の作者の岸さんは、目の前で起きる、語られらるどうしようもない事を、どうしようもないと、ただ記録する。でも、諦めつつも受け入れている。そんな気がする。この態度は、デザイナーの深澤直人氏もその著書で同じ事を書いている。

観察とは、残酷でありながらも、どこか温かい。

この暖かさは、何なのか。。興味、気掛かり、愛おしさ。

「笑い」についての記載がある。それは自由だと、、この自由の捉え方が、アッバスキアロスタミ監督の桜桃の味でのそれと同じ事だったのは、記憶しておきたい。

Posted by ブクログ

いろいろな人と出会う本。しんどいのだろうけど、しんどいという言葉の無い対話。後に、ふと、手にとって見返すときがくるのだろう。

あとがきの言葉にも惹かれた。

Posted by ブクログ

人間や社会は断片的なものの集合体であるという言葉にハッとさせられた。御多分に洩れず、あらゆる物事に対して明確な意味や一貫した物語を無意識に求めてしまっていたから(そして自分も周りからそれらを求められている気がしていたから)

「他者を完全に理解することはできない」ことの孤独を抱えてもなお、他者とつながることの面白さや喜びには逆らえないと思わされる

過去・現在・未来の全ての私にとって大切な本になると思う

Posted by ブクログ

日常は苦しく無常であると感じることを、そういうものであると、肯定される。少なくとも、幸せでないといけないと思わなくていいんだと。

救いという概念は、イメージするよりもずっと些細なものであるということ。ただ、それが例え、かすかなものであろうとも熱をもち、潰されそうになる一夜に惑う私の足元を照らす。そんな光のありがたさを気付かせてくれる。

Posted by ブクログ

冒頭のインタビュー途中に犬が死ぬ話から、著者が直に聞き取ったとらえどころなく一筋縄ではいかないエピソードの数々に圧倒される。

この世に偶然に生を受け、断片的な物事に囲まれながらどうにも中途半端で大したことのない人生を歩む(著者を含む)人々に対する、愛憎入り混じった感覚がドライな文体で刻まれて心の奥底に訴えてくるものがある。

たとえば「本人が良ければそれでよい」という昨今割にとおりの良い理屈に対しても、ただ肯定でも否定でもなく、あれこれと煩悶する文章に付き合うことは、なんでも数分でズバズバと論破していくのが好まれる世の中の解毒剤として機能していると思う。

途中、渋沢敬三(と、その流れを汲む宮本常一)を揶揄したような一文に出くわし、意図がわからず戸惑った。社会学と民俗学で分野は違えど市井の人々の聞き取りという近しい仕事を共有しているように見える宮本への著者の評価はどのようなものか、知りたくなった。

Posted by ブクログ

読んでいる最中に感じるのは、掴みどころのない内容への戸惑い。

読み終わっても、これが分かったと言えるものはないが、この本から得られる戸惑いはとても豊かだと感じた。

Posted by ブクログ

社会学者である著者が聞き取りを行った中で惹かれた無意味な部分を詰め込んだ短編集。何の意味もないけれど妙に記憶にだけ残るエピソードが集められている。きっと私が今後関わる機会がないであろう風俗嬢や大阪の路上のギター弾き、異国の刑務所で過ごした元ヤクザのちょっとした人生や生活の一部の話が断片的に書かれている。ちょいちょい社会学的なことも書かれている。AV女優が可哀想!って批判や介入することが結果AV女優にとっては迷惑なこともあるってそりゃそう。好きでやってる人や自分の居場所になっている人もいる。人によって本当に必要なものことは違うこと、普通って、一般市民って何?考えさせられる部分もあった。社会学って統計学と思っていたけれど意外と違うのかな。他人の生活の断片、それが例えしょーもないことでもそれを垣間見れるのはちょっと面白い。

Posted by ブクログ

明確なオチはない、という意味では、わかりやすい話を期待している人には訳がわからず、つまらないものに受け取れるだろう、ということがわかる(実際ここの感想もだいたい二つに分けられる)。

これが書かれた時よりも今のほうがさらに混沌としているし、何も求められていないのを知りつつ、自分だけは認められたいというひとが目立つ状態だと思う。

問題提起というか、考えるきっかけとしての本書、という気がする。

Posted by ブクログ

チェルノブイリの祈りでも感じたことだけど、現実のエピソードとストーリーの断片を書き留めた物語は圧倒的な存在感を放つ。脈絡も意味も善悪もなくてもその「出来事」が起きた事実、それだけで充分。そういうことを書き綴って言語化したエッセイ、世界の片隅を味わったようで読んで良かった。

人生を捨てる賭けに勝って自分の人生を手に入れる、植木を交換する人々、そもそも存在するが目に触れず誰にも語られなかった物語、生きることは時間の流れを苦痛と感じること。

「ある人が良いと思っていることが、また別のある人びとにとっては暴力として働いてしまう」

「したがって、まず私たちがすべきことは、良いものについてのすべての語りを、「私は」という主語から始めるということになる。」

「だが、私はここから本当にわからなくなる。私たちは「実際に」どれぐらい個性的であるだろうか。私たちは本当に、社会的に共有された規範の暴力をすべてはねのけることができるほどのしっかりした「自分」というものを持っているだろうか。」

「個性的である、ということは、孤独なことだ。私たちはその孤独に耐えることができるだろうか。」

「もちろん私たち男は、さらにその「どちらかの性である」という課題すら、免除されている。私たち男が思う存分「個人」としてふるまっているその横で、女性たちは「女でいる」。」

Posted by ブクログ

読むのにものすごく時間がかかる本だった。

自分の10代後半から20代の頃の断片的な記憶が頻繁に呼び起こされて読書から脱線してしまうからだ。その度に読むのをやめて、またある日初めから読み直して…を何度か繰り返してようやく今日読み終えた。

「学生時代にこの本と出会いたかった」とか、「20代のうちに読んでおきたかった」とか思う本は沢山あるのだけど、この本とは今出会えて良かったと思っている。こんな風に大きく脱線したりモヤモヤしたり開き直ったりしながらゆっくりゆっくり時間をかけて読んでいく愉しみ方は当時の自分にはできなかったと思うから。

Posted by ブクログ

なんとも、言葉に表せないことを代弁してくれそうで、そうでない本。

なにか、心が赦される気持ち。

手元に置いておきたい。

・私たちは、何か目の見えないものに、いつも怯えて、不安がって、恐怖を感じている。

・差別や暴力の大きな部分は、そういう不安や恐怖から生まれてくるのだと思う。

・私たちのほとんどは、裏切られた人生を生きている。私たちの自己と言うものは、その大半が「こんなはずじゃなかった」自己である。

・まともに考えたら、無難な人生安定した人生が1番良いに決まっている。だから、そーゆー道を選ぶのは良い選択である。しかし、負けたときに、自分自身を差し出すようなかけをする人々もたくさんいて、それはそれで1つの選択である。

どちらが良い、と言っているのではない。ただ私たちは、自分自身の意思や意図を超えて、時にそういう賭けをすることがある。

・私たちは神ではない。私たちが手にしていると思っている正しさとは、あくまでも、自分の立場から見た正しさである。これが他者にも通用すると思うのは間違っている。

・この社会は、失敗や、不幸や、ひとと違うことを許さない社会です。私たちは失敗することもできませんし、不幸でいることも許されません。いつも前向きに、自分1人の力で、誰にも頼らずに生きていくことを迫られています。

Posted by ブクログ

戸川純に「諦念プシガンガ」という名曲があり、PHEWをボーカルに迎えたONJE(Otomo Yoshihide New Jazz Ensemble)によるアレンジバージョンが非常に好きなのだが、この曲を聴いて以降、「諦念」という概念に心惹かれ続けている。

それは何となく考えていた、「特別な自分」というものはこの世に存在せず、自分というものが歌詞の一部を借りるなら「牛のように 豚のように 殺してもいい 我 一塊の肉塊なり」に過ぎないということが、明確に言語化されたからかもしれない。

気鋭の社会学者であり、マイノリティーとされる人々へのインタビューをベースに彼らの社会学的位相を明らかにする著者による随筆である本書は、そのタイトル通り、道端の小石のような断片的な事象を一切の解釈を挟むことなくそのまま描き出す。「諦念プシガンダ」を思いだしたのは、本書にある次のような叙述が、まさに自身が考えていた「諦念」に非常に近いものであったからである。

「かけがえのない自分というきれいごとを聞いたときに反射的に嫌悪感を抱いてしまうのは、そもそも自分自身というものが、ほんとうにくだらない、たいしたことない、何も特別な価値などないようなものであることを、これまでの人生のなかで嫌というほど思い知っているからかもしれない。」

(本書p194より引用)

しかしながら、これだけであれば単なる厭世主義/シニシズムで終わってしまうところであるが、私が言いたいのはそういうことではなく、「自分自身が本当に下らない存在であるということを認めた諦念の元で出来ることもある」ということである。断片的でフラジャイルで取るに足らない存在であるが故の可能性と美しさ。

本書では先の文章に続いて次の一文が語られる。

「ただ、私たちの人生がくだらないからこそ、できることがある」

(本書p195)

誰もが何となく感じながら言語化をためらってしまうことについて、その断片性を隠すことなく、断片として提示すること。それが本書に心を惹かれる最大の理由である。

Posted by ブクログ

読むことで何かを理解したり、正解を見つけたり、と言う本ではない。しかし、作者と並んで歩いているような錯覚に陥る。毎日見ているであろう絶妙に思い出せない夢に近い。そう言う夢って魅力的だから。

Posted by ブクログ

断片的に様々なテーマについて触れられた短編が収録されている。書いてあることすべてを理解できた気はしないけど、読んでいると心の軸がいい位置に落ち着くような、少し気分がスッキリするような、そんな感じ。時々パラパラと読みたい。

全体的にふわっとした表現が多く内面的で理解が難しく感じるのですが、子どもを持つことや結婚について語られた編はかなり解像度高く読めました。これは作者が日頃から強く考えている内容だからなのか、私自身よく考える内容だからなのかどっちだろう。

Posted by ブクログ

断片的な物語を集めた本であった。著者は自分はマジョリティと考えていても、断片的な存在の苦しさや社会における厳しさを把握している。それを乗り越えるのは難しいと理解しながらも、昔拾った石が存在しているように、その物語をあつめる一つの社会学が存在していることを知られて良かったとおもえた。

Posted by ブクログ

誰かの人生や言葉。関わろうとしなければ一生無縁の断片的なものごと。私が当たり前だと思って見過ごして来たことを、岸政彦さんは立ち止まって、じっと見つめているんだな。それを共有させてもらったと感じた本。

Posted by ブクログ

読んで落ちつく本でした。社会学者の筆者の聞き取り調査の一部や、日常の中でなぜか印象に残っている出来事とともに、筆者の思いや考え方が書かれています。矛盾することに対しても、答えを出さずにただあるがままを書いている感じがよかったです。

Posted by ブクログ

世界に転がる「無意味」なものの集積だという本書は、エッセイと論考のあわいをふわふわと漂う。断片を渡り歩く中で、思いがけず、大阪の喧騒や沖縄の風に打たれる体験が心地いい。本を閉じて、泣きそうになっている。

Posted by ブクログ

いつも切ってもらっている美容師さんがお勧めしていたので読んでみた。社会学というものにはこれまで馴染みがなかったのだけど、あとがきに書かれていた「とらえどころもなく、はっきりした答えもない、あやふやな本」というのが実にしっくりくる。あやふやなんだけど、おそらく多くの人が、何となく知っている/覚えのある感覚を可視化させるような本だった。筆者の他の著作も読んでみようと思う。

Posted by ブクログ

再読。

感情の吐露があったかと思うと、理性的な文がその後に続き、不思議と心地良かった。

人生の意味なんてわからないし、それぞれ孤独だけど、自分がいいと思ってるものを表現することを放棄せず、他人と対話することも放棄しない。

Posted by ブクログ

何が正解で、何が間違っているのかではなく、そもそもそんな事考えなくていいのかなって思えるような本だった。いろんな事に意味はないし、エピソードにオチもない。何故か一気読みしてしまったが、もっとゆっくり読めばよかった

Posted by ブクログ

「とらえどころがないけどとおとい」

読みながらそんなことを思った。

論点というか、著者が伝えたいことをこれだ!と決めつけてしまいたい自分もいつつ、それこそが暴力的な行為である気もして、自分のフィルターで内容を纏めるんじゃなくて読みたくなったらまたこの本に帰ってこよう、そう思える本だと感じた。

Posted by ブクログ

以前、岸先生と雨宮まみさんの、『愛と欲望の雑談』を読んで以来、ずっと読みたかった本。

『私たち社会学者は、仕事として他人の語りを分析しなければならない。しかし、それは暴力と無縁ではいられない』

私は社会学というのを、よく分かっていなかったし、読んだ後も、実はよく分からない。

ただ、残ったのは、私の知らなかった世界を見せてくれたことと、世界は不透明なものだということ。

そして、不透明であることは、悪いことばかりではないということ。

上記の岸先生の文章の中の、『暴力と無縁ではいられない』とは、例えば、『良いものと悪いものを分ける規範』において、「好きな異性と結ばれる事が幸せだと思っている」ことは、単身者や同性愛者にとって、呪いとなるということ。

これをもう少し、簡潔に書きますと、

「マイノリティ(少数派)」⇔「マジョリティ(多数派)」

「在日外国人」⇔「日本人」

「在日外国人という経験」⇔「そもそも民族というものについて、何も経験せず、それについて考えることもない」

いわゆる、マジョリティを「普通の人」とした場合、

「それについて何も経験せず、何も考えなくてよい人びと」が、普通の人びとということに、なるわけです。

ただ、これが良いか悪いかということではなく、「そういうことになるということ」であり、これが、社会学のひとつの形なのかもしれないと思うと、確かに暴力と無縁ではいられないというのも、少しだけ分かる気がしました。

更に、個に迫った表現をすると、

「国家をはじめとした、さまざまな防壁によって守られ、『個人』として生きることが可能になっている私たちの心は、壁の外の他者に対するいわれのない恐怖によって支配されている」

これに対する、岸先生の提言として

『異なる存在とともに生きることの、そのままの価値を素朴に肯定することが、どうしても必要な状況なのである』

と同時に

『「他者であること」に対して、そこを土足で荒らすことなく、一歩手前でふみとどまり、立ちすくむ感受性も、どうしても必要なのだ』

ということで、これについては、

『どちらが大切ということではない。私たちには、どちらも欠けている』に、なるほどと。

しかし、これらはよくよく見ると、とてつもないジレンマにもなり得ることを教えてくれて、私とは違う、その人はその人なんだということを実感し、更にもっと知りたいと思うが、時には踏み込んではいけないと言われる。

ジレンマといえば、上記の、好きな異性と結ばれることにおいても、「おめでとう」、「よかったね」と言われることは、当たり前に幸せなことなのだけれど、その反面、他の人々を傷つけてしまうこともある。

しかし、そんなことを言っていたら、何もできないし、どこかで聞いたことのある、「何かを得るというのは、何かを失うということ」であったり、「人は生きているだけで、無意識に誰かを傷つけている」ということなのかもしれないし・・・しかし、岸先生はそれについて、「だから私は、ほんとうにどうしていいかわからない」と、仰っており、こうしたことを言う人に、私は信頼を寄せてしまう。当然、一度もお会いしたことは、ないのだけれど。

『私たちは神ではない。私たちが手にしていると思っている正しさとは、あくまでも、自分の立場からみた正しさである。これが他者にも通用すると思うのは間違っている』

本書に収録されている語りのなかに、夫婦喧嘩をすると、いつも家の中の物を破壊する妻のエピソードがあり、ある時、夫の二千冊の蔵書をすべて庭に積み上げ、灯油をかけて、燃やした後、彼女は息子の手をとって自分の車に乗り込み、そのまま行き先も言わずに出ていったそうで、その時、夫はほとんど勘で居場所を推測し、重度の閉所恐怖症をワンカップの焼酎とエロ本で堪えることにして、新幹線に乗り込み、福岡の駅でばったり会ったときに、ふたりで号泣して仲直りしたそうです。

そうですというか、ものすごい壮絶なエピソードだと思ったのですが、要するに、どんなにひどい状況にあると思うような人でも、こちらの手にしている正しさを振りかざすのは、果たして正しいことなのか、ということです。

『私たちは絶対に神になれないのだとしたら、神のような暴力をふるうこともまたできないのではないだろうか。』

『もちろん私たちは、神ではない人間として、ひどい暴力をふるうことができる』

この感想を書いている内に、これらに対して、私的な感情を交えることに意味は無いような気もしてきまして、なぜかというと、論理的に辿ってきた上での結論であることを痛感したからであり、上記についても、考えさせられたというよりは、その結果があるという、ただそれだけのこと。

ただ、それだけのことなのに、それが、とても心に残り、とても痛い。

また、岸先生が本当に好きなものは、「分析できないもの」、「ただそこにあるもの」、「日晒しになって忘れ去られているもの」で、それらの『かけがえのなさと無意味さ』は、解釈や分析をすり抜けてしまうそうで、岸先生の自己分析のひとつに、

『何も特別な価値のない自分というものと、ずっと付き合って生きていかなければならない』

という表現があり、そこには、かけがえのない自分というよりは、くだらない自分をこれまでの人生で、散々思い知らされたという実感を持たれているのですが、だからこそ、『そのかけがえのなさと無意味さ』に、いつまでも震えるほどに感動したのだろうなと、岸先生の少年時代の、小石や犬の死に際を見てやれなかったエピソードには、感じ入るものがありました。

でも、岸先生、くだらないものには価値がないと、誰が決められたのですか?

少なくとも、神で無いことは確かだと思いますよ(結局、感情的になってしまった)。

ありのまま世界を観察

筆者の人となり、もしくは社会学者としての態度のようなモノが現れている感じがした。

筆者のことはコノ本で知った。

世界のあらゆる物事は表裏一体で有ることを再認識できたような感覚を覚えた。

・善/悪

・暑/冷

・温和/暴力

何か、変なレビューになってしまいましたが

僕は面白かった。