感情タグBEST3

Posted by ブクログ

赤瀬川原平さんが亡くなってから、しばらくこの世界から離れていたなあと思う。

世の中で一番好きな人だったからなあ。日常の空気を全く違ったワクワクするものに変えてくれる人でした。あ、この幸せの感じ、忘れないでいたい!と思ってもまた逃げていってしまうから、また新刊を読む。この繰り返しだった。だから赤瀬川さんがいなくなってしまったことの喪失感たるや並ではなかった。私だけではないと思う。多くのファンが同じようにガックリしたのでは。

でも、赤瀬川さんのお仲間たちは活動しておられるわけで、こうやって、藤森照信さんの東博の探検も楽しめるのだ。じわじわ嬉しく、楽しい読書だった。

東博に今すぐ行きたくなる。展示物より建築を見に空いてる時に行きたいな。

南伸坊さんや藤森さんの本もまた読んでみたいと思う。

Posted by ブクログ

東京国立博物館知ってる?

もちろん!知らなかったらモグリでしょ!特に私なんか博物館フェチを自認しているんですよ。

‥‥ごめんなさい。

知りませんでした。知らないどころか、博物館の1/3も歩いていない。

よーく考えたら、本館と平成館しか行っていない。考古遺物見ただけで、お腹いっぱいになったことを思い出した。

そういえば、時には半日ほど滞在していたこともあったけど、プロローグの山口晃さんのように気持ちいいソファーで2回3回となくうたた寝していたことを思い出した。

本館裏手には茶室あり。

東洋館もまだ行っていないし、

最も見所ある表慶館の日本最古の噂のある空調施設やらも。建築専門家の藤森照信さんたちは、なんと開かずの間である階上を探検する。2階から上、さらにはドームの裏側まで。そしたら明治の宮廷建築の真髄に触れることになる。なにしろね、屋根裏は木組の杉板は当然かも知れないけど全部手で挽いている。漆喰壁には藁を使わず、良質の麻を使っている。(←完全に目に見えない所に高級品を使う。明治国家の威信をかけた建築だったことがわかる)鉄骨も既に使っている(←今だにオレンジ色が鮮やか!英国ドーマン・ロング社の刻印←わざわざ外国に発注したのか!)‥‥等々ビックリするような事を書いてる。ゴメン、つい興奮しました。行ってもそこまで入れないのにね。

平成館前の池の辺りに、昔むかし森鴎外が総長を務めた頃の執務室があったそう。その前で娘や息子が遊んだりしていたのか。

法隆寺宝物館、黒田記念館、九条館、応挙館など、どうして行かなかったのか!答えは簡単。時間がなかったから。うたた寝はしていたけど‥‥。

今度行くことがあったら、必ず本書を携帯したい。

b-matatabiさんの紹介。ありがとうございました♪

Posted by ブクログ

国立博物館はいつも企画展の時ばかり行ってしまうし、一つの建物だけで体力使いきっちゃうので、なんでもない時にも行ってみたいな。博識の方と行けたら、こんなに楽しいんだ!と思ったよ~

Posted by ブクログ

<目次>

第1章 美術編

第2章 建築編

第3章 舞台裏編

<内容>

新刊かと思ったら2018年刊でした。建築家の藤森先生と画家の山口晃さんのコラボ。東博の裏側に迫ります。殊に裏庭にある茶室のところが面白かった。茶室の作りの意図や亭主の視点からの茶室の見え方は、なかなかないものでした。館長室なども普通は知らないので。興味津々。

Posted by ブクログ

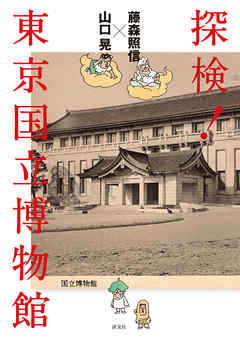

タイトルに「探検!」とあるように、東京国立博物館の普段目にできない収蔵品、茶室、建物、舞台裏などを紹介した本。

建築史家・藤森照信先生と画家・山口晃画伯の語り口や掛け合いがとても軽妙で面白い。

建築の話が半分くらいの割合で、藤森先生の解説がかなり詳しく、また山口画伯のイラストでわかりやすく説明されていて勉強になる。

テキストの量はそれほど多くなく、写真やイラストをふんだんに、そしてうまく組み合わせてあり、とても楽しい本に仕上がっている。

Posted by ブクログ

建築家・藤森照信&画家・山口晃による東京国立博物館探検記。

建築家と画家の視点で、トーハクを探検する。

表から裏側まで・・・それこそ屋根裏や館長室、修復の現場と、

入れない場所にも潜入。

その多数の画像と山口画伯の絵が、トーハクの魅力を誘う。

トーハク、好きです!

年に何回か、庭を散策して、国宝館と総合文化展を楽しみます。

なので、この二人の視点での探検は新たな発見が多く、

次に行くときの参考にしようと思いましたよ。

表慶館入口の階段の石とか、本館入口ホール正面の時計とか。

茶室は入る機会がないので、茶の湯「鑑賞」探検は嬉しい内容。

そして、楽しそうな両人の姿とユルさ、ぽわんとした画伯の絵!

次は、藤森館長の江戸東京博物館を探検して欲しいです(#^.^#)

Posted by ブクログ

日本最古の博物館である東京国立博物館を建築家の藤森照信と絵師の山口晃が博物館の「魅力を徹底解剖」とあるように、いろいろな姿が見られるのが今回の本だ。

美術編、建築編、舞台裏編の3点から東京国立博物館を紹介している。美術編で気になったのは、家形埴輪で、「世界の美術史を見渡しても、こんなに古く、家屋を模したものが立体的に造られたことはない」という感想を藤森が述べている。よく今の時代まで残っているなあと思った。

建築編では、「日本の伝統を表した実験場、東博」というように、初代本館は、なぜかイスラム様式で、表慶館はフランス式で、関東大震災後に建てられた二代目の本館は、和洋折衷といった具合にいろいろな形式を織り交ぜている。

舞台裏では、まずお目にかかることのない博物館の裏側を垣間見ることが出来る。

上野で何か展示があるときについでに寄ってみたくなったなあ。

Posted by ブクログ

あの建築探偵藤森先生とあの稀代の絵師山口画伯による「トーハク」こと東京国立博物館のレポート&ガイドとくれば面白くない筈はない、と購入しました。

内容は、博物館本体や茶室といった建物や、建物絡みの収蔵品―茶室とセットで寄付された茶道具や家型埴輪など―の紹介が中心です。学芸員ほか東博を支える裏方の皆様のお姿にもしっかり言及されています。

数々の名品を収蔵する東博はどこか畏れ多い場所ではありますが、先生と画伯の細やかで鋭い観察力を発揮しつつどこか緩やかでとぼけた語り口の効果で、終始肩肘張らずに読むことができました。

最も印象に残ったのは、茶室「転合庵」のレポートでの「(茶室の)点前座はコックピット」という画伯の発言です。大名茶人・小堀遠州が建てたこの茶室は身分の高いお客を迎え入れることを前提に茶人とお客の空間に隔てを設けていますが、その一方で茶人は点前座に座ることにより、

「この茶室を操縦して仕切るのはこの自分である」

といった感覚を有することが許されるという観点は面白いと感じました。

Posted by ブクログ

骨董=所有するもの

本館 昭和13年 開館

渡辺 仁 設計

和風 照明 アールデコ風、モザイク イスラム風

エントランス 国産の灰色の大理石

旧本館 明治14年完成

ジョサイア コンドル 設計 イスラム形式

関東大震災で損壊

日本の美の歴史は5千年前の土器土偶から始まる

美術と工芸を分けなかった

割れた茶道具や服飾、奈良時代の破れた筵も美術

Posted by ブクログ

藤森先生と山口晃さんとで、東京国立博物館の建物を巡ってみました~という本。基本的に写真多数の絵本で、東博に毎月通っている人には内容が薄いかなぁと。とはいえ、茶室と表慶館の屋根裏は普段入れないので、そこの写真は見ごたえがあります。あと、山口晃さんの絵が良いですなぁ。

Posted by ブクログ

山口晃さん、いいですねぇ。

個展へ向けてのTVドキュメンタリーで、

開催日まで作品制作が間に合いそうにない状況にもかかわらず、慌てることなく坦々と制作されておりました。

それでも間に合わず、未完成で展示。

展示中も開館時間外に手を動かされている姿が印象的でした。

結局最終日まで未完成。いやぁ~、なかなかないキャラクターです。

その展覧会、確か水戸芸術館に観に行きました・・・

で、東博ですが、とても勉強になりました。

Posted by ブクログ

藤森先生と山口画伯のコンビは「日本建築集中講座」に続き、2冊目をフォローしている方の本棚に見付け、本屋へ。

前作より薄いし、画伯のポップイラストは使いまわしが多いし、先生の放言や好き勝手は影を潜め、画伯の小さなグチも聞こえてこない。笑いが少ないんだな。でも、まあこれでイイかな。

何しろお二人がニコニコしているのがわかる。特に藤森先生の家形埴輪を見るときのうれしそうな顔。

筑摩のプレーリー文庫では縄文土器を旧石器時代にこんな芸術造形が見られるのは、世界にも例がないと褒めていたんだから、そっちも取り上げて欲しかったかな。

カラーで写真も多い。画伯の絵解きは妹尾河童さんのような俯瞰も交え、判り易くて臨場感がある。

本館の帝冠様式は、昔は違和感あったけど、こうしてみるといいもんだナ。またゆっくり上野の山に行ってみたいなあ。