感情タグBEST3

Posted by ブクログ

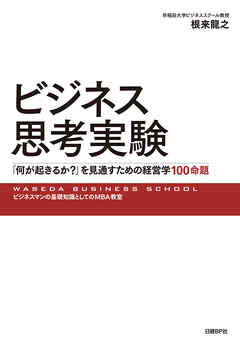

WBS根来先生の本。ベースは前半が「経営学研究法」で後半が「ビジネスモデル研究」。ポイントは「ビジネスモデルは価値と隔離の二元論」であるという考え方。ビジネスモデルを学びたい人にはお勧め。

Posted by ブクログ

早稲田ビジネススクールの根来さんの最新の著作。後半より前半がこの本の肝だと思う。経営学という学問とビジネススクールの学生の興味の乖離は、ビジネススクールで教える「理論」とは何かを学生にしっかり教えていないから。理論とは何か、どう推論するか、どうモデル化するか、この技法をMBAの学生に身につけてもらうことができたら、ビジネススクールが大学にある意味がより深まるし、学生が学ぶことも深みが出る。という訳で、MBAの皆さん、もしくはビジネスの理論を学びたい皆さんにお勧めの一冊。

Posted by ブクログ

ビジネスの考え方、各種モデルについて、思考法・考え方などについて整理された本。考える力、使う力が養われる点で良著。

<メモ>

・因果関係について。

自然科学①AはBに時間的に先立つ(先行性)

②AがなければBは起きない(不可欠性)

③Aだけ起きればBは起きる(普遍性)があるもの。

一方、社会科学は①の先行性はあるが、

②Aがなくても、CがあればBは起きる(代替原因の存在)③Aに加えて、DもなければBは起きない(原因の部分性)などが存在する。自然科学のように強い法則性を主張することは難しいが、それをやった方が成功しやすい。といったようなそういう性質は確かに存在する。経営学は普遍法則ではなく、傾向法則であるとされる。

・時間軸だけは、上記のとおり、社会科学でも成り立つ。

・ファイブフォース理論で5つの力が決めるもの

①業界の平均的収益率を決める

②業界の成長性や規模をきめるものではない。

③5つの力の影響力は業界内の戦略グループによって異なる。

・誰が業界内にいるのかを決めることはファイブフォース理論ではとても重要。ポーターは業界を「互いに代替可能な製品を創っている会社の集団」。

抽象度をあげると代替品の範囲は広がるが、分析が無意味になる。抽象度を上げすぎないために、技術が同じもの、機能が同じものを代替品とみなすという考え方がある。

・製品志向よりも市場志向のほうが変化に強い。化粧品ではなく、希望を売る。鉄道の運営でなく、人と物資を運ぶなど。

・資源ベース戦略論の基本メッセージ

①ある企業が優れた業績を上げるのは、他社よりも優れた経営資源や能力を持っているからだ。

②他社に真似されにくい、自社独自の能力(コンピタンス)や資源の蓄積が競争優位の源泉となる。

・企業の経営資源の種類

→一般に企業の経営資源とはすべての資産、ケイパビリティ、コンピタンス、組織のプロセス、企業の特性、情報、ナレッジなど、企業のコントロール下にあって、企業の効率と効果を改善するような戦略を構想したり、実行したりすることを可能にするものである。

・経営資源は次の4つのカテゴリーに分類される

①財務資本 ②物的資本 ③人的資本 ④組織資本

・企業内部の強み、弱みを資源に基づいて分析する際に発すべき4つの問い ①経済価値valueに関する問い

②希少性rarityに関する問い ③模倣困難性imitabilityに関する問い ④組織organizationに関する問い

・ビジネスモデルとは何か

ビジネスモデル=どのような事業活動をしているか、あるいは構想するかを表現する「事業活動の構造」のモデル。少なくとも以下の三つのモデルが必要

①戦略モデル:どんな顧客に何をどう魅力付けして、どんな資源を保有して、どのように提供するかを表現する

②オペレーションモデル:戦略モデルを実現するための業務プロセスの構造を表現する

③収益モデル:事業活動の利益をどう確保するのか。収入を得る方針とコスト構造を表現する。

・時に必要となるモデル

①市場モデル:市場の構造や顧客の特性分布を表現する

②競合モデル:ライバルや新規参入者に対してどう競争しようとしているかを表現する

③サプライチェーンモデル、パートナーモデル:どういう企業とパートナー関係をつくりどういう関係をつくるかを表現する(拡張されたオペレーションモデル)

④コミュニティモデル:コミュニティとどういう関係をつくるかを表現する

⑤課金モデル:誰にどういう方法で課金するかを表現する

・最も重要なことは「顧客は誰か?」である

とくに重要なことは「顧客にとっての魅力を高めること」「ライバルが追随できないようにすること」

・戦略モデルキャンバス

コスト構造・収入モデル・価値提案・ターゲット顧客・チャネル・機能魅力・ライバル代替品・活動・資源・パートナー取引先・コンテキスト

・市場の境界線を引きなおす6つのパス

①オルタナティブな産業 業界内のライバル企業に照準を合わせるのでなく、オルタナティブな産業を見渡す

②戦略グループ 戦略グループ内部のポジションに注意を向けるのでなく、業界内の様々な戦略グループを見渡す

③購買者グループ 買い手の要望によりよく答えることに力を注ぐのでなく、業界の購買者グループを定義しなおす

④補完製品やサービス 業界の枠組みの中で製品サービス価値を最大化しようとするのでなく、補完的な製品とサービスを見渡す

⑤機能や感性の方向性 業界の機能感性の方向性に沿って価格パフォーマンス比を改善するのでなく、業界の機能あるいは感性の方向性を問い直す

⑥時間 外部トレンドへの適応を目指すのでなく、将来にわたって外部トレンドの形成にかかわる

・ERRCグリッド コストダウンと付加価値の向上を同時に行う

①減らすReduce 業界標準と比べて思い切り減らせる要素は何か

②創造するCreate 業界でこれまで提供されていない今後付け加えるべき要素は何か

③取り除くEliminate 業界常識として製品に備わっている要素のうち取り除けるものは何か

④増やすRaise 業界標準と比べて大胆に増やすべき要素は何か

・クリステンセンの破壊的イノベーションの3つの法則

①過剰満足(既存品が機能過剰)あるいは非消費の顧客をターゲットとすることから始める

②「good enough」が大きな価値を持ち得ることを認識する

③既存の競合他社にとって魅力がない、あるいは関心がないと思われるようなことを行う

Posted by ブクログ

早稲田大学根来教授の著書。同期が紹介してくれて琴線に触れたので読んでみた。フレームワークや理論を実務で使えるためのヒントが分かりやすく詳細に書かれている。

まず、今の自分の置かれた状況における「答え」を探すことが必要であり、そのためには経営学を知っていると仮説の精度が高まったりしたり、また理論の限界を意識することはとても大事であることを学んだ。さらにインプット(学習)、例えば理論、フレームワーク、成功者体験、事例を基に自分の中で①どんな問いをして、②どうやって推論して、③どうモデル化するか、を考える必要がある。その結果戦略やビジネスモデルと言ったアウトプットが創出される。

優秀なビジネスパーソンがやっていることは以下。

①パターンを作り上げて、好循環させること

②理論やフレームワーク(の限界を意識して)具体化させながら、オリジナルを作り上げる

⓶-1間違った使い方をしないために理論やフレームワークの思想と概念を理解する必要がある。

⓶-2分類したりするときは、「抽象度」と「着眼点」を設定する。

③理論と持論を相互作用させる

概念と言葉

①社会科学の言葉は、「共有できているようで、できていなくて、でも何となく共有できている」レベル。

⓶任意の2つの事を「同じ」と取ることも「違う」と取ることもできる。つまり分類は「着眼点」で決まる。何に着眼するかは、社会もしくは価値観が決めるもの。また、この価値観は明確にする必要がある。

③社会科学の因果関係は、時間先行性、代替原因の存在、原因の部分性がある。

④因果関係は、「もしこれが無かったら?」を考えると良いが、どれも恣意性がある。

⑤理論の多くは「不在要因」を加えてモデル化している。共通性を見出す時は、必ず捨てている部分がある。概念を設定して、共通した因果関係を取り上げる。特殊な部分は捨てる。これが理論化。現象そのものがくくられているのではなく、設定された概念によって現象がくくられているので、どういう概念設定するかは大事。概念化とは何かの属性に着眼すること。

⑥社会科学がある命題を主張してもその多くは時代や社会背景にして成立しているため、安定的ではないため、あまり信用しない方がいい。

思考実験の手がかり

①ビジネスには一般的に主張する原理があり、知っておくとビジネスモデルを設計する時に良い。

①-1規模の経済:単位当たりコスト低下。「今何個作るか」

①-2経験の経済:経験によるノウハウ蓄積による単位当たりコスト低下。「今まで何個作ったか」カーブはやがて寝る。

①-3範囲の経済:シナジー効果による単位当たりコスト低下。

①-4ネットワークの経済:利用者の拡大が便益の増加へ。サイド内ネットワーク効果は「その利用者が属するグループにとって、製品価値が向上あるいは下落する効果」を言う。電話やfacebook。サイド間ネットワーク効果は異なる種類のプレーヤー間で働くネットワーク効果。ゲーム。

⓶アドバンテージマトリクスは規模の経済性を利用したり、例外を追及したりするときの参考にして、批判的な見方をする。

③業界は「互いに代替可能な製品を作っている会社の集団」であり、ビジネスをどういう抽象度で考えるかによってライバルが変わってくるので大事。抽象度は上げ過ぎないために、「技術」、「機能」が同じものでみるといい。プラス「程度」も。

④この抽象度の程度を取り込んだのが「戦略グループ」という概念。つまり業界の中にあって、似ている企業のグループ。製品、顧客層、販売地域の専門度、ブランド指向型、プッシュかプルか、流通業者の選択、品質政策、技術のリーダーシップ、垂直統合度、コスト競争力、サービス提供度、価格政策など。

⑤ポジショニングとは、「どの戦略グループに入るか」。

⑥ビジネスモデルによって、利益率が変わるので、ビジネスモデル設計は重要。

⑦RBVは「ある企業が優れた業績を上げるのは、他社よりも優れた経営資源や能力を持っているから」ということを主張であり、A社とB社の業績格差を説明したいもの。そのフレームワークがVRIOである。

ビジネスモデルのプロトタイピング

①ビジネスモデルとは「こういうビジネスをしたい」という構想を組み立てたもの。

⓶戦略、オペレーション、収益モデルは絶対必要。

③最も重要なのは、「顧客は誰か?」であり、「顧客にとっての魅力を高めること」が重要である。次に「(仕組みを作ることで)ライバルが追随できないようにすること」。お客様が求めているのは「機能」。

④戦略モデルは自己中心的に考える。顧客は誰か?を決めた上で、事業インパクトの魅力(価値)と持続的な競争優位性(隔離)を考える。

⑤価値とは「どんな機能を求めていて、何が魅力なのかを特定」すること。

⑥機能は必要不可欠なもので、魅力は付加的なもの。

⑦ライバルとは「お客様がどっちにするか?」と迷う者。

⑧戦略モデルはディスカッションツール。顧客、機能、ライバル、魅力、価格、仕組み、コンテキスト要素が必要。

➈収益モデルの基本は、収入が何に比例して、比例しないか、誰から収入を得るか。

⑩戦略モデルキャンパス

⑪ブルーオーシャン戦略は、既存の競争相手と激しく戦うのではなく、新しい市場を想像することを目指す理論。競争の軸をつくること。ストラテジーキャンパス

⑫市場の境界線を引き直す「6つのパス」

⑫-1オルタナティブな産業を見渡す

⑫-2業界内の様々な「戦略グループ」を見渡す

⑫-3業界の「購買者グループ」を定義しなおす

⑫-4「補完的な」製品とサービスを見渡す

⑫-5業界の機能あるいは感性の方向性を問い直す

⑫-6将来に渡って外部トレンドの形成に関わる

⑬減らす、取り除く、創造する、増やす

⑭バリューインパクト分析、満足原理(これでもう十分満足だ)、インパクトを極限まで追求しても得策ではない。

⑮顧客分析の基本は、分けて、選んで、位置付ける

⑯コンテキストとは「自分のやろうとしていることがうまくいく前提、あるいはそれをやることが好ましいと思う前提」。

⑰妥当性と正当性をチェックする。妥当性:よくあてはまること、ぴったりあてはまること。正当性:ただしく道理にかなっていること。

Posted by ブクログ

経営学的なテーマが大半を占めているし、

それはそれで興味深かったが、

個人的にはその前提となるpart1までの部分が非常に参考になった。

帯に書いてある「仮説の精度を高めるポイントを集大成」とかいてあるが、

このpart1だけでも価値があると感じた。

※part2以降も実例含めて面白いが、個人的にはこの前提となるpart1に関わるパートがあるからこそ納得感が増した

経営というところに関わらなくても、ビジネスとして「分析」に関わる人は一度読んで確認しておいてもよいと思う。

Posted by ブクログ

早稲田大学のビジネススクールの教授である著者が経営学の理論を実践することにおいてどのようなことが起きるかを仮説を様々な観点から思考実験しながら、解説した一冊。

経営学において提唱されている理論において、実例などをもとにわかりやすく解説されており勉強になりました。

読んでいて非常に抽象的なものが多い理論やフレームワークも図解が多く本書による解説でコンテキストや目的を明確にして、的確なポジショニングで戦略を立てることが大事であることが理解できました。

講義スタイルような内容で一つの項目もそれほど容量もなくサクサク読めて理解が深まりました。

特にその中でもブルーオーシャン開拓を解説した箇所の顧客の満足原理については大変勉強になりました。

ビジネスにおいて経営学の理論や成功体験などをインプットして戦略としてアウトプットする際にワンクッション置くことのできる知識を得ることができ、一歩先を進んだ戦略を立てることのできる一冊だと読んで感じました。