感情タグBEST3

Posted by ブクログ

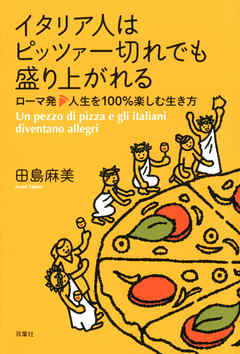

イタリアの下町ローマで暮らす著者が、イタリア人との暮らしの中で学んだ「経済危機下でも楽しく生きるコツ」を紹介する本

イタリアと日本、国民性、社会環境、生活習慣に大きな違いはあるが、私とは異なる考え方が多くて新鮮!

世間は世間、私は私。周りのブームには便乗しない。

世界中で人気のブランド品より、自分に似合うもの、本当に欲しいものにお金を払う。

「イエス・ノー」をはぅきりさせると自分の好きなことがどんどん見えてくる

仕事に生きがいを求めない。

Posted by ブクログ

著者が実際にイタリアに住んで感じたイタリア人の人付き合いや哲学を、日本人と比較しながら語ったエッセイ。

特にコミュニケーションについては多く触れられていて、全部取り入れることは難しくとも、参考になる点は多いはず。

その中でも「相手を否定しない」ことは意外だった。欧米の人は自分の意見をはっきり言うイメージがあったからだが、否定するということは相手の意見を言う権利を奪うことだからだろう。批判ではなく、意見として述べれば角が立たない、とこの本ではアドバイスされている。

このような、個人主義の国ならではの「自分の本音を出すヒント」もこの本から得られると思う。

海外生活エッセイ特有の「この国はこんなに良いのに日本ときたら…」的な「外国かぶれ」な表現はないわけではないが、そういう表現に偏らないよう著者が心がけている印象があるため鼻にはつかない。

〈こんな人にオススメ〉

・(日本での)人付き合いに狭苦しさを感じている人。

・もっと人に心を開きたいと思っている人

・イタリアでの生活に興味のある人

〈印象に残ったポイント〉

・相手の言うことを否定せず、そう思う理由を聞くことでその先の会話に繋げる。

・イタリア人は自分の感情を抱え込まず、本音を吐き出すため、喧嘩になることもあるが、どんなに大喧嘩をしても、別れる時には「さようなら」を言う。

・イタリアでは、沈黙することは相手の言い分を認めることになるため、日本のように「沈黙して怒りを伝える」方法は通用しない。むしろ「相手を無視した」と捉えられ、相手が逆上することもある。

Posted by ブクログ

他人の目を気にせず、自分が正しいと思ったことをする。売れているからブランド品だから買うのではなく、自分が本当にいいと思ったものを買う。人生を楽しめるかどうかは全て自分次第でシンプルなこと。

そして最後はお金や物ではなく、人なんだなぁと感じた。人間関係のトラブルも起きそうだなぁ〜と少し思ってしまったけれど、、本音でぶつかってこじらせなければいいのかな。

すぐにでもイタリアに行きたいけど、今は難しいのでとりあえず美味しいイタリアンが食べたいと思った。

Posted by ブクログ

著者はローマに15年以上在住のフリーのライター。イタリアでの経験

を活かして文章を書いたり、通訳をしたりして暮らしているようです。

本書は、そんな著者によるローマ発の幸福論。どんなに政治や経済が

滅茶苦茶でも、人生を楽しむことを手放さない。そういうイタリア人

の生き方に見習おうという内容の一冊です。

イタリア、昔は全然好きではなかったんです。何でみんながあんなに

イタリア、イタリアというのか、全然わかりませんでした。でも、震

災後の2012年に、ちょっとゆっくりイタリア(と言ってもミラノです

が)に行く機会があって、町をじっくりと見て、現地の人たちとも語

らって、その時に初めて、「この国は凄い!」と思ったのでした。

その時に感じた凄さとは、とにかく人が生き生きと生命力を持って生

きているように見える、ということでした。よく途上国の子どもの写

真を評して、「笑顔が輝いている。日本人が失ったものがこの国には

ある」などと言われますが、イタリアでは、大人の笑顔に同じ感想を

持ちました。とにかく良く笑い、良く食べ、良く話す。正直、政治も

経済も滅茶苦茶ないのに、日本人にはない明るさ、エネルギーがイタ

リア人にはある。そのことに強く感銘を受けたのでした。

以来、日本人はもっとイタリア人に学ぶべきだ、というのが信条にな

りました。よく引き合いに出されるドイツや北欧諸国より、ずっと日

本人が学ぶべきことがこの国にはある。そう思うようになったのです。

本書は、日本人が学ぶべきイタリアの美点について、その秘密の一端

を垣間見せてくれます。エッセイ集ですから突っ込んだ分析はありま

せんが、それでもイタリア人を支えているもの、イタリアという国家

を成立させているものが何なのかが、よくわかります。

イタリア人を支えているもの。それを本書は、地元愛(カンパニリズ

モ)、家族愛、隣人愛に求めます。政治や経済がどうなろうが、この

身近なものへの愛があれば、何とか生きていける。そして、ぶれない

自分自身を持つことができるのです。それがわかっているから、イタ

リア人は、どんなに非効率で不便だろうが、地元や家族や隣人を大事

にし、それを維持するための努力を惜しまないのです。正直、家族の

ために払っている努力や犠牲を知ると、自分にはここまではできない

な、と思ってしまいますが、イタリア人とて能天気に生きているわけ

ではない。ちゃんと大事にするものがわかっていて、それを維持する

ために相応の努力をしているんだということがよくわかります。

日本人に一番欠けているのは、このような愛に溢れた生活をするため

の努力、かもしれません。そういうことを考えさせられる一冊でした。

日本という国がどんどんおかしくなっている今、個人として何を大切

に生きるべきかが問われていると思います。そういう意味でもヒント

をくれる一冊ですので、是非、読んでみて下さい。

=====================================================

▽ 心に残った文章達(本書からの引用文)

=====================================================

イタリアの都市、特に地方都市は自治体と住民の結束が非常に強い。

何世紀にもわたって、自分たちの街を自分たちの手で守り、支え、

発展させてきたという誇りが、その土地の住民一人ひとりにある。

(…)こうしたカンパニリズモに支えられた社会では、どの街でも、

地域の発展のためにはまず自分たちの家族や友だち、隣人たちと助

け合うことが基盤になると考えられる。

イタリアにおいて最も効果を発揮する宣伝文句は何か?それは

「UNICO/ウニコ」という言葉である。

ウニコとは、イタリア語で「一つしかない、唯一無二の」という意

味を持つ。と同時に、「比類ない、すばらしい」という意味も含ん

でいる。

イタリア社会における最小単位は「個人」でも「会社」でもなく、

「家族」である。

経済不況で混乱を極めるイタリア社会で暮らしている人々にとって、

「家族」というコミュニティの最小単位の結束を固めることは、個

々人の人生の基盤を固めることにもつながっている。家族という基

盤がガッチリと固まっていれば、どんな荒波が押し寄せても、流さ

れることはない。

不況の現在、イタリア人の家族の絆は以前にも増して強くなってい

るような気がする。

政治も経済も信じられなくなったイタリアでは、いざという時に頼

りになるのは法律でも役所でも会社でもなく「家族」なのだ。長い

間、不安定で厳しい社会環境で暮らしているイタリア人は、そのこ

とを痛感している。だからこそ、どんなに「面倒くさい」と思って

いても、イタリア人は家族の絆を大切にし、助け合い、支え合う。

自分の人生の基盤がより堅固なものになるように、彼らは日々努力

しているのである。

オーガニック先進国のEU諸国の中でも最大規模を誇っているイタリ

アの有機栽培の面積比は、全国の農地の8.4%を占める。

「企業が資金繰りに困っている今、仕事をしたっていつ給料が入る

のか、いや、本当に給料を払ってもらえるのかさえアテにならない。

それを考えたら、確実に目の前の問題を解決してくれ、要求を満た

してくれる物々交換のほうが、お金よりよっぽど信頼できる。この

経済不況を乗り切る最良の方法は、これしかないよ」と私の会計士

は行った。

もちろん、それだけでは生活は立ち行かないのも事実だが、こうし

た「助け合い」や「物々交換」のおかげで、懐が寂しくともギスギ

スせずに生きて行ける。

多様化する社会の中で、不安や孤独に押しつぶされずに生きていく

ためには、自分とは異なる人や価値観を必要以上に恐れないことが

肝心。異文化を拒絶するような風潮にただ流されるより、自分の身

近に確かに存在している人と「人間対人間」としてつき合い、彼ら

と手を組んで生きて行く方が、よほど建設的だし楽しいのではない

かと私は思う。

「経済も社会システムもめちゃくちゃだけど、私たちはこの混乱に

もう慣れっこになっている。国をあてにしていたら生きて行けない

から、自分たちでなんとかするというクセがついているのよ。幸い

なことにイタリア人は創造力のある国民だから、『どうすればこの

危機を乗り越えられるか』となった時は、あの手この手のアイデア

を出し合って、自分たちでどうにか解決する。何百年も昔からそう

やって生きてきたから、心のどこかに”きっとなんとかなる”とい

う気持ちがあるのよ」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●[2]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

小三の娘と夏休みの自由研究の話をしているのですが、今年はなか

なかテーマが見つけられない様子。「巣」をテーマにした昨年は、

リスの巣の研究などしてかなり盛り上がったのですが、今年はなか

なかこれといったものを見つけられていないようです。

自由研究に限らず、テーマを見つけるのって難しいですよね。これ

までの経験を踏まえても、テーマは見つけるというより、出会うも

のなのかもしれません。じゃあ、どうしたらふさわしいテーマと出

会うことができるのか?

娘に言わせると、昨年は「きっかけ」があったのだそうです。その

きっかけとは、巣箱をつくったことなのですが、それがあったから、

自由研究で巣をもっと研究してみたいというふうになったと。

なるほどなーと思いました。ゼロから何か発想しろと言っても、よ

ほどクリエイティブな人でない限り、なかなかアイデアは出てこな

いですよね。アイデアの芽というか発想のきっかけになる体験なり

経験なりが、前提として必要ということなのでしょう。

自分のテーマはその人自身が見つけるべきものですが、テーマと出

会うきっかけは他人でも与えることができます。そういうきっかけ

を与えてあげるのが、親というか育てる側の役目なんでしょうね。