感情タグBEST3

Posted by ブクログ

お子には本を好きになって欲しくて知識づけに。

読むメリットや習慣づけの仕方はイメージしていたのにおおよそ沿っていたけれど、読み方は目から鱗だった。おすすめ本があるのも良き。

Posted by ブクログ

本の内容云々よりまず音が大事というのが新たな発見でした。読み聞かせはもちろん、音読の大切さを改めて認識させられました。

読み聞かせについては、子どもとの遊びのひとつとしてこれからたくさん取り入れていきたいと思います。

Posted by ブクログ

単に本を読むと良いと言うことだけでなく、プロとしての経験と根拠の上にある「読書の重要性」が書いてある本です。

子供に本を読ませた方がいいということは親であれば意識していると思いますが、その読書効果や読ませ方を意識している方は少ないと思います。

そのあたりの内容が濃く書かれていますので、子供に本を読んでもらうための「行動」ができるようになります。

特に目からウロコだったのは「一音一音ハッキリ読み」です。私も子供の気を惹こうとテンションを上げたり感情を込めたり、アレンジして本を読んでいましたが、1歳3ヶ月頃からの我が子は好奇心が高まり、読書中に他のことをしたり、ページをどんどんめくる動作をしたりしていまして集中して本を読んでくれませんでした。

このハッキリ読みをすることで改善すると書いてありますが、驚くことに本当に集中して聞いてくれるようになります。

どうやら早く読んだり抑揚をつけると子供が耳で聞き取れないようで、つまらなく他の行動をするようですが、ハッキリと冷淡に読むことで言葉を理解できるようになり、集中できるということのようです。

他にも良い点はありますが、国語のプロが書いているため読みやすい本であることがおすすめできる点ですね。

Posted by ブクログ

読みやすかった

今まで気持ちをこめた読み方だったけど、それを否定されて音を聞かせるってことにびっくり!でも、日本の学習の歴史を学び、確かに音を知るって大事だな…と思った。最近は大きな口手前ゆっくり読んで、顔面ストレッチにもなっていい感じ。

絵本を読むこと、頑張ろうって思えた。

Posted by ブクログ

・子育て方針に迷いがある方はぜひ!

→色々しなくても、読み聞かせをすれば間違いない!読み聞かせの本を何冊か読みましたが、どの本にも共通してこう書いてあります。

この本も然りです。情報が溢れているこの世の中で、この言葉は迷いがちな自分にはとてもありがたかったのです。

・英語を習う?塾に行く?それよりは本

→本は最高の知育教材。

「これ読んで」=「一緒に勉強しようよ」

この考え方いいですよね、やる気出るw

・10歳までの子供に厳しい勉強を課すのは肥料のやりすぎ

→10歳くらいまでは子供の頭は成長過程でモワッとしている。水や日光をたっぷり与えていれば、咲くべきときにきちんと花が咲く。

・一音一音ハッキリ読み

→作者さんの編み出した音読法。試してみましたがなかなか難しい。

絵本を聞けない子=読んでいる音が聞こえてない、という考え方が斬新でした。確かに、聞こえなければ聞く気無くしますよね。日本語が未熟な子供には語尾まではっきりゆっくり読んであげるのがポイント。

Posted by ブクログ

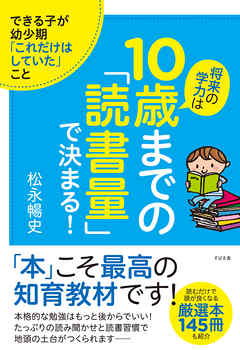

将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!

2014/12/16 著:松永 暢史

子どもの学力を上げることと読書の習慣は、切っても切り離せない。しかし、多くの方がこの両者に密接に関係があると薄々気づきながらも、これまで本当の関係性を漠然としか理解していなかったではないか。

「本を読んで理解することができるから、勉強ができる。」

本書の構成は以下の4章から成る。

①読書量で子供の学力は決まります

②10歳まで徹底的にしてあげたい読み聞かせ

③本を読まずにはいられない環境をつくる

④自分からどんどん読書する子になる方法

自分自身の経験として幼少期の頃にはほとんどいって良いほど本を読むということをしてこなかった。身近に本があるという環境でもなく、読書をする人が近くにいたわけでもなく、気づけば自然に触れて走り回っていることと、テレビゲームと漫画に明け暮れていたように思う。

それはそれで後悔はないものの、やはり読書の大切さは感じており、自分の子供には本を日常生活に入れ込んであげたいと思う。そして、本書を読みその思いはさらに強くなった。

今現在は二人の息子は本を好きになり、身近に本があり、本を読むことも習慣となっている。

正解はないものの、試行錯誤しながら、子供たちのやりたいことを尊重しながら上手に本・読書と向き合っていきたい。

Posted by ブクログ

もっと子供が小さい時に出会いたかった本。

上の子はもう10歳を過ぎようとしているが、遅いことはないっとあったので、上の子にも本が常にある環境、親が本を読んでいる姿を見せて行きたいと思った。

また、下の子達はまだ小さく読み聞かせの段階なので、この本にあった「一音一音ハッキリ読み」を実践してみたいと思う。

Posted by ブクログ

読書、特に読み聞かせの大切さを改めて痛感させられる本。

時間に追われて、最近読み聞かせ全然やってなかった、、ことを反省し手に取ってみましたが、やはり読み聞かせはやった方がいいと納得。

自分が読書好きだから、自分の本読みたいがゆえに、子どもにテレビ見せちゃう時とかあるもんな。。反省。

あと音読!これは私も実体験あり、激しく共感です。

やはり、何事も環境設定が大切だよな。

まずはこの汚部屋をどうにかしないと。。リビングの本棚機能してない〜涙

本に囲まれた空間、憧れるな〜!

おすすめの本書いてあるし、これは購入しようかな〜

Posted by ブクログ

以前はスマホ、リモコン、ノートPCなど、それらが近くにありましたが、距離を置くと時間の進む感覚が変わってきます。

すぐ手の届くところに本がある生活。

子どもの本たちも、ボロボロになるくらい読まれると本望なんだろうな、と最近感じます。

Posted by ブクログ

読書の良さは認識済みだけど、一文字一文字はっきり読みは意識したことなかったのでやってみたいと思う。著者のおすすめ本リストもあり、参考になった。日本語の響きが美しい本に沢山触れさせたいと改めて思った。

Posted by ブクログ

子供が本に触れるような環境を作る

音が良い絵本を選ぶ

中学生になっても読み聞かせる

一音一音ハッキリ読みで読み聞かせる

惜しみなく本を買う

ほんで興味を持った世界を実際にたいけんさせる

Posted by ブクログ

読み聞かせの良さを再認識できる本。

どうしても日常の忙しさにかまけて、本を読み聞かせる時間を取れない事もあるが、できる限り読んであげたいという気持ちになった。

Posted by ブクログ

本書の基準に従えば、どんどこももんちゃんと源氏物語は同じカテゴリーに入る。

これは、音の良い文章(言葉・本)という基準による。

これらは音読を通して確かめられ、また効果的な学びにつながることができるという。

自分としては、口伝によって継承されてきた源氏物語や枕草子とそれを元にした徒然草がこうした基準に基づいて挙げられていることが発見。それぞれまともに読んだことはないが、興味が湧いた。

Posted by ブクログ

・読書量の貯金がたっぷりある子は本気になったらグッとあと伸びする。

・日本語でものごとを理解・表現する力(日本語了解能力)を高める近道が読書。どのように使われるか、生きた言葉が詰まっているのが本。

・読書はもっと知りたいと知識を広げる手助けにもなる。

・読書家というだけですでに少数派であり、それだけで周囲から頭ひとつ抜き出る。

・人一人にできる経験には限りがある。それを補ってくれるのが本。本との対話によって、自分自身の幅を広げ、思考を深めていける。

・子どもへの読み聞かせには一音一音ハッキリ読みが良い。

・読み聞かせには仰向けになって一緒に寝転がって読むのが良い。子どもは安心感を、親からするとチョロチョロ防止にもなる。

・音の良い本を読み聞かせたい。

・めちゃ読みが出てくれば成功。

・紙芝居も有効。

・家庭内の環境設定が重要。

①本をたくさんあげる。

②本でいっぱいの本棚を見せる。

自発的にそうなるように引き出す。

子どもがいつでも読める環境にあり、親子で一緒に楽しめるように。

物理的にも心理的にも本があるのが当たり前の環境をつくる。

③本は惜しまずどんどん買う。欲しがった本の関連本も併せて買う。たくさん買ってもらえると子どもは嬉しくて本好きになる。

④買うのも読むのも選ばせると満足感を得ることができ大好きになる。

・この時間はこれをやるというルールがベースにあると、良い習慣がつきやすくなる。学校から帰ったらすぐ宿題を習慣づけたい。

・寝る前に本を読む時間を。知識が定着しやすい。テンションを落ち着かせ、眠りに入りやすくする。読み聞かせしながら親の隣で寝ると情操の安定にもつながる。

・本のプレゼントとは、一人の人間の人生を豊かに変えていくほどの大きな力がある。

・本を読んでいる友だちをあからさまに褒めて対抗心をあおる。

・読み聞かせで本の内容を覚えてきたら子どもに本を読んでもらう。識字率が上がる。

・本を読んでいるからこそ培われる常識・教養がある。それは学力や人生を裏支えする大きな柱となる。

・細密な絵を見入る経験が視覚的な記憶力を伸ばす。関心を見せた分野には図鑑を。そして実物を見せたい。

Posted by ブクログ

科学的根拠があるわけではないが、そうかもしれないなぁとは思う。本を読むのはあらゆることの基本なので。子供が興味を持ったら、本には惜しまず金を使えとか、美術館・博物館には連れて行けなど当たり前のことが書かれている。

Posted by ブクログ

10歳までは勉強をさせるよりも、たくさん本を読ませること、読む習慣を作ることの方が大切

読書習慣をつくるには、両親が本を読む姿を見せること、毎日本を読む時間をつくること、読み聞かせを毎日すること

読み聞かせをするときには、抑揚をつけて読むよりも、一文字、一文字きちんとゆっくり読んであげること

夫婦で読書好きのうちとしては、本を読む子に育てたいのと、本だけはたくさん買ってあげるようにしたいと意見が一致しているので、今後の参考にと思って読んだけれど、とても為になった

自分を振り返ってきても、両親が本を読む姿をみて育ってきているので、本を読むことに対して違和感がなく育ったのは確かにあったなと思う。あまりテレビやゲームをする時間を作ってはいけないとのことだったけれど、テレビ好きの自分としては、テレビの時間を今後削るの課題だなと感じている。

Posted by ブクログ

因果と相関の関係を疑ってるので、

本を読ませるように仕向けることが、いいことかは正直わからないと思った。

本が好きな子は好きだし、

後伸びするかは性差も正直あると思う。

ただ、一音ずつ区切って読み聞かせる、というのはやってみようと思う。

Posted by ブクログ

読書習慣がある子の方が頭が良いイメージは確かにあるし、読書好きになるに越したことはないし、自分の子にも読書好きになって欲しい読書好きな親だけど、

いくら親が頑張って幼児の頃に毎晩読み聞かせをしても、欲しがるだけ本を与えても本人の「好き」をコントールすることはできないんですよ…

息子は就学後、かいけつゾロリシリーズあたりにハマったのでこのまま本好きになれ!と祈っていたけれど、3年生9歳後半の今はすっかりマンガ入りの学習本ばかり読むようになってしまった。

この本を入手したのは結構前だがそれでも子供が小学生になってからだった。

もしかしてこの本を読むのがもう数年早かったら違った結果になった可能性はあるけれど、いくら指南本を読んでも結局は子供本人次第だな、と。

思えば今読書が好きな自分も小学生の頃は学研のひみつシリーズばかりで小説を読んだ記憶は殆どないし、中学生の頃はコバルト文庫や宇宙皇子、赤川次郎等ばかりで著名な文学作品とは縁遠かった。(但し読書好きの芽は出ていたので読書冊数だけは物凄く増えた)

親が頑張っても結局なるようにしかならないと思うこの頃である。

Posted by ブクログ

読書習慣がない親御さんがどうするかというニーズにはマッチしていると思う。具体的な本が年齢別に取り上げられているので、ブックレビューとしても利用できる。

Posted by ブクログ

音の良い本を選びたいと思った。子どもに読み聞かせをしているが、気づくと自分の好きな作家や作品に手が伸びてしまっている。

絵本の世界に浸らせてあげることができる1人の大人として、選書にこだわりたい。

あと、本を読みなさい。と子どもに言うのではなく、本を読む環境整備や家族の協力態勢を整えておくこともポイントだと思った。

Posted by ブクログ

noteから

幼少期にとにかくたくさん本を読んだ方が良い!

と言う趣旨の本

【気づき】

やってみたいと思った事は

・1音1音はっきり読み

(これで子供がじっと耳をすます)

・音の良い絵本は良本

・本に興味を示さない子は紙芝居から入る

【to do】

・1音1音はっきり読みをする。

語尾まで明朗な発音を心がける

・本で興味を持った世界に出かけるのは面白そうだと思った。

植物が好きならば、本を持って公園や森林に出かけたり

星が好きならば星空を観察したり、プラネタリウム行ったり。

美術館、科学館、〇〇博、国立公園、山、海、川、コンサート、キャンプなど。

子どもに実物を見せ、体験させて、関西驚きで子供の命輝くなどの瞬間なのか、タイミングを狙う事をやってみたい。

・おおきくなったら、家事の合間に朗読をしてもらいたい

第一章 読書量で子どもの学力が決まります!

日本語了解能力(日本語を用いて、物事を理解表現する力のこと。国語力とも)がすべての土台

本格的な勉強はもっと後からでもいい

1日1時間以上本を読む小学生は6人に1人

1冊を何度も読むのも良い

第二章 10歳まで徹底的にしてあげたい読み聞かせ

この章が1番勉強になった

1音1音をはっきり読みで語尾まで意識して読む

口を大きく開け、すべての音を発音する

第3章 本を読まずにはいられない環境を作る

1日の中で本を読む時間を決める

本を惜しまずどんどん買う

祖父母からのプレゼントは本と決める

本なら買ってもらえると思わせる

誘導作戦を使う

読書する友達をすごいねと褒める

今この子の関心は何かを常に観察

第4章自分からどんどん読書する子になる方法

赤ちゃんでも読書する

文字がわかるから読めるわけではない

子どもに読んでもらうのもあり

音読の時間をできる出来る限り長く引っ張る

家事の合間に読んでもらう

頭がよくなる本は文学と知識本の二本立て

本で興味を持った世界を実際に体験させよう

自然や博物館、展覧会へ行く

読書ノートをつけてさらに本を好きにさせる

おすすめ本

文学(幼年童話、児童書、名作シリーズ)

知識(自然、数学・科学、社会、歴史、遊び)

Posted by ブクログ

本の紹介がわりと多いので読むのには全く時間がかからない。読みやすい。一音一音ハッキリ読みはしたことがなかったので是非取り入れてみようと思った。紹介されていた本も読んだことのないものばかりだったので是非読んでみようと思う。赤ちゃんが文字が読めなくても読書をするというのは驚きだった。我が子も字は読めないし言葉も話せないが毎日本を開いて読んでいる。読み聞かせ続けていこう。

Posted by ブクログ

親の、読み聞かせモチベーションアップのために、、

☆「これ読んで」=「一緒に勉強しようよ」の意味!

あとでと言わずに、とことん読むようにしよう!!と思った。

Posted by ブクログ

読み聞かせが大事ということを言ってます。内容としては、昔から言われていることです。

良かったのは、オススメ本リストの記載があり、参考になりました。

絵本から児童文学の橋渡し役として、幼年童話という分野があることを知り、勉強になりました。

◆「音が良い絵本」を選ぶことも大切

◆読み聞かせは「一音一音はっきり読み」を意識する

◆「今この子の関心は何か」を常に観察

◆読み聞かせをしていなくても、子どもが絵本を眺めている時間を積極的に作ること。

◆本で興味を持った世界を実際に体験させよう。

◆選書のPointは「文学」と「知識本」のバランス

基本は子どもの好きなものを「めっちゃ読み」

Posted by ブクログ

一音一音はっきり読む方が、淀みない朗読より子供の脳に良い。科学的なエビデンスがあるわけじゃないんだけど、科学的なエビデンスがないままに持論が展開されていくところが多分読みやすい軽さになっているんだと思う。試してみようと思った。内容としては、新しい知識が得られる本ではない。大切なことを大切だよなぁと再確認するための本。