感情タグBEST3

Posted by ブクログ

プログラム的探査 単独ではない難易度の高い継続性

手順 1.接近 2.周回 3.着陸 4.サンプルリターン

はやぶさ 技術試験機 行ける惑星へ行く

地球スイングバイ+専用キックモータで世界最高効率

140トン全段固体ロケットで510kgの探査機

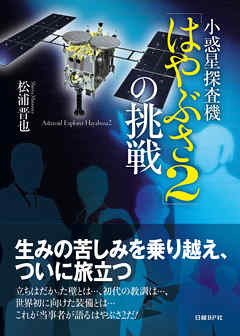

はやぶさ2

1999 JU3 リュウグウ 行きたい惑星へ行く

2の能力で往復できる唯一のC型(炭素質)小惑星

熱や構造設計そのまま 短期間に低コスト

・インパクター IHIエアロスペース 対戦車弾頭技術 2kgの銅の蓋を弾丸に成形

・Kaバンドの高利得アンテナ 大量データ送信

PPP 段階的プロジェクト計画 を採用(はやぶさは理学工学2人の教授の独裁)

ミッション定義審査

システム要求審査

システム設計審査

基本設計審査

詳細設計審査

JSPEC 月・惑星探査プログラムグループ設立 2007年 JAXAの下位組織

ISSの次の国際協力テーマ? →有人探査

かぐやに続く月探査機?

太陽系探索 工学 ジャンプ シーズ先行 開拓科学

天文学 理学 ニーズ先行で安全第一 精密科学

探査 行ったことがないところに行くことにこそ価値

+どのような新技術で理学の展望が開けるか?

日本は質を重視したいが、理学も量の勝負になっている

木星以遠では太陽光以外の電源=原子力 太陽の重力が弱く直線移動可能に

イオンエンジン 50mNでは弱く、将来はホールスラスター 1Nへ

軌道決定

電波を使い、3億kmかなたの探索機を500mの精度

LUNA-A

月へ地震計ペネトレーターを打ち込み→搭載機器の破損で中止に

対策:最初から壊れるところを作っておく

はやぶさ2

科学の広がり コミュニティーづくり

それまでの研究と新たな手法でのつながり

一点突破では多くの科学者の興味を引けない? 副作用の緩和策?

SELENE-2か?はやぶさ2か? の判断

→「小惑星からの惑星科学」へ 目的のストーリー化

工学と 惑星形成論+物質科学(隕石学)との合流

一つひとつの疑問へ誠実に答えていって

はじめて共有され、みんなで目指すミッションになる。

国際的な探索クラブへの参加 →重力天体への着陸技術