感情タグBEST3

Posted by ブクログ

カミュについて語ったタイトルになってる論考を読みたくて買う。

反抗、を、ためらい、と読み替えるとこにやっと納得。

カミュとかそのことを読んでていつも違和感のある、反抗とかの厳しい言葉と内容のあいまいさ。

ためらい、だ。

感情を失った理念を批判するペストはまさにこれだろう。人間らしいためらいを忘れた人間の恐ろしさ。

SNSには、ためらいを感じるための「顔」がない。

ムルソーの状態だ。

そうではなく、顔と顔を向き合わせて発言すること。

そのときにためらいがうまれるだろう。

それは弱さではない、抗いだ。

自分の中にある正義への抗いだ。

スピノザは、道徳的な絶対的な善悪を否定し、倫理的なよいわるいを関係性のなかで解いた。

まさにこれではないか。道徳的な善をなそうとしたときに、それをためらわせる倫理観。

場面ごとの関係がうむ倫理によって、「ためらうことをためらうな」とでも言えばいいのか。

自分のなかの勝手な道徳観による自動的な、論理的な結論を自動的に遂行することに抗え、ためらわずにためらえ!

そういうことかと思う。

Posted by ブクログ

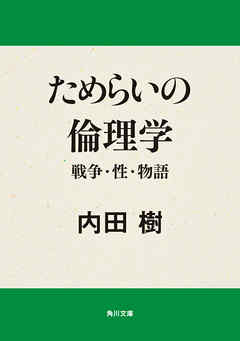

著者のデビュー作です。「なぜ私は戦争について語らないか」「なぜ私は性について語らないか」「なぜ私は審問の語法で語らないか」「それではいかに物語るのか―ためらいの倫理学」という4つのテーマのもとに、著者が雑誌などに発表した論考が収録されています。

「あとがき」で述べられている、「自分自身の正しさを雄弁に主張することのできる知性よりも、自分の愚かさを吟味できる知性のほうが、私は好きだ」ということばに、本書の中心的な思想は集約されているように思います。著者はこのようなスタンスに立って、愛国心、戦争責任、女性の解放、そして「他者」といった主題について審問の文法で語ることのパフォーマティヴな水準における問題を、鋭くえぐり出しています。

著者の基本的な思考の構えが、すでにこの本で明瞭に示されていますが、あえていえば近年の著者の文章に見られる、武術など「身体の知」への傾倒はまだはっきりとは語られていません。そのぶんクリアカットな批評になっているような印象を受けました。

Posted by ブクログ

今までの内田さんの著作の中で1番時間をかけて読んだ。「戦争論」についてに共感というか、ああだから私はこういうことに言及するのが嫌いだし言及してる人間をテレビやTwitterやらで見るのが大嫌いだったのかとすっきりした。まぁデビュー作から首尾一貫してるから最早感想書くのが難しいんだけど、嫌いな人の好みが合う人の著作は楽しいなあってのと、カミュについての考察に紙幅をかなり割いてくれていたのが嬉しかった。

Posted by ブクログ

「知性」とはなにかを考えさせ、自らの思考力、判断力を鍛えるための良質なテキストが満載です。

p.25

私たちは知性を計算するとき、その人の「真剣さ」や「情報量」や「現場経験」などというものを勘定に入れない。そうではなくて、その人が自分の知っていることをどれくらい疑っているか、自分が見たものをどれくらい信じていないか、自分の善意に紛れ込んでいる欲望をどれくらい意識化できるか、を基準にして判断する。

p.42

私たちは知性を検証する場合に、ふつう「自己批判能力」を基準にする。自分の無知、偏見、イデオロギー性、邪悪さ、そういったものを勘定に入れてものを考えることができているかどうかを物差しにして、私たちは他人の知性を計算する。自分の博識、公正無視、正義を無謬の前提にしてものを考えている者のことを、私たちは「バカ」と呼んでいいことになっている。

Posted by ブクログ

内田先生のデビュー作。内田作品はこれまでちょうど10冊読んだが、なぜかデビュー作だけはスルーしていた。内田先生自身が述べているが、先生は専門外(たとえば本作品では性)の問題も積極的に俎上に載せ、それを私のような素人にも実に分かりやすく捌いて提供してくれる。その手並みは理路こそ入り組んでいるものの実に鮮やかで胸にストンと落ち、落ちない場合でも読者を思想に駆り立てる。その理由は数多いる専門家と呼ばれる人たちが自分の専門性や知性の高さをひけらかすのに専心するあまり、結果として読者を置いてけぼりにしているのに対し、内田先生にはそういう厭らしさがなく(あっても周到に隠されている)、専ら読者との間に架橋することに意を注いでいるからではないかと思う。「自分の正しさを雄弁に主張することのできる知性よりも、自分の愚かさを吟味できる知性のほうが、私は好きだ」(349ページ)。内田先生のこのスタンスを100%支持する。

Posted by ブクログ

前に読んだ2冊とも内田樹さんの名前が出てきた為,読んでみた。内田さんの発する言葉にただうなずいた。自分が思っていたり悩んでいるようなことを言葉にしてくれたような。

20代残りわずかな期間に出会えたことに幸運を感じた。

Posted by ブクログ

ためらいの美学がここにある。

二つの価値観の間で揺らぎ続けることは耐え難いけれど、

一つの考えに着地して安心するよりもずっと誠実で知的だと思う。

常にわが身を省みる姿勢。

それがぼくの理想だ。

Posted by ブクログ

よし、、カミュを読もう。となりました。

内田さんの文章を読むと、次に何を読もうか(何について自分は知らず、何について知っている人になりたいのか)という視点が得られるという効能があるように思います。

早速書店でカミュの「異邦人」「ペスト」を手に取りました。楽しみです。

Posted by ブクログ

ためらいの倫理学―戦争・性・物語―

内田樹21冊目

初期の本ということもあり、やや難しい感じがした。特にレヴィナスについては、難しいと思うことが多かった。印象に残ったところは“私は知性というものを「自分が誤りうること」(そのレンジとリスク)についての査定能力に基づいて判断することにしている。平たく言えば、「自分のバカさ加減」についてどれくらいリアルでクールな自己評価が出来るかを基準にして、私は知性を判定している―p145”という文章。本の後半で表れる「とほほ主義」というもののこれに近い。誰かを断罪したり、自説の正しさを懸命に主張するのではなく、自分が犯しうる失敗や他人にかけるうる迷惑についてクリアに予想し、それをしないように努めるということをしようじゃないかという風に解釈した。物語についてという節の「徹底的に知的な人は徹底的に具体的な生活者になる」という言葉も、自己認識を突き詰めたところ、それは哲学書などではなく日常にその成果が表れるということを言ってるんじゃないかと思う。自分の邪悪さを認識している人は、自分の邪悪さを認識していない人よりも邪悪なことをなしえないというパラドキシカルな言葉はまさに名言だ。つまるところ「汝自身を知れ」ということなのかな。最近の自分のお気に入りの「脚下照顧」という言葉も、なんだか近いものを感じる。特に戦争や性について声高に相手の責任や社会システムを批判するひとは、内田的に言えば知性的ではないのである。まずは自分の周りを出来るだけ幸せにしてから、その輪を広げていこうという内田の経験則的教訓が本書にもにじみ出ている。

他者論は正直よくわからなかったが、自分なりの解釈では、他者というものはよくわからないということが全体にある。最大公約数もなければ最小公倍数もない、同じパラダイムで語ることが出来ないものである。どうにも解釈できないものは、同時にどうにも解釈できる。トランプでいうジョーカーのような、まったくもって異質のものである。貨幣論でいえば、徹底的に価値のない紙切れが徹底的に価値を持つ紙幣となるように(ビットコインとかに至ってはもはや記号でありデータ、使用価値は全くない)、他者はどうにもこうにも分からない存在である。だから、他者を「愛する」必要がある。畏怖し、歓待し、聞き従い、慰める必要性がある。愛するという感情程複雑で、両義的な感情はない。それは言語におけるジョーカーである。他者というジョーカーに充てられるものは、やはり言語におけるジョーカー「愛」なのだろう。わからないものに対してわからないものを充てるということは、あんまりないようでよくある。明治時代の日本が外来語が、漢語に訳されて輸入されたように、よくわかんねえからよくわかんねえままとりあえず使ってみるかという具合に。他者はよくわからない。でもそのわからなさ具合がより人を引き付ける。こんな感じかな。

本書にもある通り、物語ろうとすることは、知ろうとすることである。なんだかレビュー書いてるうちに、わからなかった本のわからない箇所について読んでる時よりも知ることができた(気がする)。

Posted by ブクログ

初めての書籍化文書らしいのですが、基本的な態度は後年のものと変わらず。

相変わらずの「そう、そうなのよ!」感。

学術的な文章はそれなりに分かりにくいけど。

Posted by ブクログ

著者はかなり風変わりだとは思うが大学の教授ではあるので、書いてることの半分ぐらいは良く分からないし、4分の一ぐらいはまったく分からない。のこり4分の一はまあ、納得できる話である。

結論として「自分の正しさを雄弁に主張することのできる知性よりも、自分の愚かさを吟味できる知性のほうが、私は好きだ」ということを手を換え品を買え、執拗に繰り返し主張しているとのことなので、よく分からないところにも、まあ解ったところに書いてあることが書いてあるのでありましょう。

正しい日本のおじさんの生き方をいかに綱領化するか、それが現在の思想的急務であるそうである。正しい日本のおじさんの生き方とはいかなるものか。

とほほ主義というのがキータームか。『「とほほ」とは自分は「局外」にあるかのような発言はしないという強い覚悟であり、同時に「局内」というのが「檻の中」でしかないという寒々しい断念である』

自分が正しいという前提で、審問者として議論するのではなく、自分が間違っているということも含めて吟味していくことであると思うと、やはり冒頭に書いた(本では最後に書いてある)結論に帰結するのである。

Posted by ブクログ

現代思想のセントバーナードという喩えで、著者を語る章がありますけれども、たしかに、本書は、現代思想に遭難した人に、元気になるブランデーを飲ませてくれるような本かもしれないです。そうやって、ブランデーだけ飲ませて、「あとはがんばりな」と去っていきます。

Posted by ブクログ

内田樹のためらいの倫理学を読みました。

内田樹の初期の評論集でした。

最近読んでいる内田樹の評論では主張がわかりやすく書かれていますが、この本の内容は初期のホームページに書かれていた内容と言うことでレヴィナスやラカンの論文も引用された堅い内容となっています。

なぜ私は戦争について語らないか、なぜ私は性について語らないか、なぜ私は審問の方法で語らないか、それではいかに物語るのか-ためらいの倫理学、という4つの章に分けて書かれています。

自分は被害者であるから他の人を審問する権利がある、という主張に対してどのように対応すべきか、という議論が面白いと思いました。

Posted by ブクログ

内田先生の最初の著作。といっても、Web等で発表したものを著作にまとめるスタイルはあまり変わらず。戦争論・フェミニズム、分かりにくく書くことの愉悦等々。

Posted by ブクログ

これは、特に最後の方は、自分的には難しかった。フェミニズムとか有事法制とか、ならではの切り口でなるほど、って思わされたけど、十分に理解しきれない部分があったのもまた確か。将来的にあらためて再挑戦してみたいと思う。

Posted by ブクログ

難解な内容で、なかなか読み進まないうえ、そこそこの事前知識がないと更に理解にも及ばない。

しかし、じっくり読み込むと、漠然とだが理解はでき、共感できることも多々ある。

しばらくしてから、また、読んでみたい。

Posted by ブクログ

内田樹本はほとんど読んでいる。日垣隆さんの『つながる読書術』で紹介されていた、この内田本は、読んでいなかったので、購入。

最近のうちだ本より少し難解。内田さんが、売れっ子になる前い大学の紀要などに投稿したものも含まれているためだろう。

(1)(フェミニズムに対して)、もし性差のもたらす弊害を実質的に廃絶することを人々がほんとうに望んでいるのなら、「性差については語らない」というのが、一番効果的な方法だろうと思う。(p219)

(2)(ラカンを例にして)読者が「テクストに意味がわからない」のは、ほとんどの場合、それが読者に理解されないように書かれているからである。(p260)

何がかいてあるかわからない本ってありますよね。でも、日本語に翻訳してある場合には、訳がわるいこともあると思うな。

(3)現在、世界的な規模で進行している拝外主義的なナショナリストたちや原理主義者たちのプロパガンダは、つきるところ「私は私であり、他者は他者である。その間に架橋することは不可能である」という古くて新しい命題に収斂する。(p290)

だから困るんだよね。原理主義は。お互いに何を考えているかを理解することから、対話は始まるはずなのに。

内田処女作のみずみずしさがあふれている本です。

Posted by ブクログ

今から10年前の本だからか、内田樹が最近の著書と比べてずいぶん攻撃的だなあと思った。笑 あと内田樹の本を読んでて初めて反論したくなった箇所があった。でもそのゴツゴツ感が、なんか良い。

Posted by ブクログ

正直に言うと、内容はよく分からなかった。

内田樹が出した最初の単行本という体だったが、「やはり学者だったのか」という感想。笑

彼のガチな評論というものを初めて読んだ気さえする。

普段の至極わかりやすい文章に比べ、難しい引用や術語が多く難解だが、それでも部分的に分かる箇所を拾えば十分に楽しめる。

なぜか彼の文章は、分からなくてもストレスなく読み続けられてしまう。不思議である。

そして、何か頭がよくなった気がしてしまう。非常に不思議である。

最後のカミュ論のところで、殺人の是非について書いてあったのが少し面白かったかな。

あとは難しかったけど、内田樹ファンとしてその処女作を読む経験はしておいて良かったのかなと思っていて、結果的には満足している。

Posted by ブクログ

戦争論の部分がいちばん役に立った。ちょうど考えていてうまく整理できていないところだったので。国内の死者の魂を鎮めることと対外への謝罪を同時に行うことができればそりゃいちばんいいと思う。けれど、果たして可能なのか。といえば、不可能だろうと答えざるを得ないが、そこに向かっていこうと試みることはできると思う。フェミニズムへの言及はあんまり納得できない。どうして、そう考えるのかと思われるところがあった。カミュに関しては、サルトルとの論争もざっくりしか知らずあまりきちんと読んだことがなかったので、しっかり読んでみようと思う。

Posted by ブクログ

多様な問題に白か黒か断定的な立場を取るのは一見知的だけど

本来知的な人とは、知らないことを知る「無知の知」を知り、無知を隠さない人だ

という視点で様々な問題を論じた本

ただ中身は難しい笑

この考えを持っとくと本当に信頼できるのは誰かがわかる気がする

Posted by ブクログ

なるほどーと思う部分もあれば、よくわからん!っていう部分もあり。

ぼやぼやしながら読んでました。

もっと大人になったらもう一回読んでみようかな。

Posted by ブクログ

大部分が本のためにではなくネットのために書かれたせいか、

前半は読みやすいが文章が本当に軽く、

正直、うーん、と言う感じ。

基本的に内田樹の言う事は賛同することが多いんだが、

何故か好きと思えないのは、

彼の文章に自己顕示欲らしきみたいなものをどうしても感じてしまうから。

でも、

知性というものを「自分が誤り得ること」についての査定能力に基づいて判断する

というのは100%同意。

本当にそうよね。

最後のカミュ論が結構面白かった。

特に「首尾一貫した主張など存在しない」というところが。

ああそうか。

と思った。

腑に落ちた。

そうなんだよね.............。

そんな感じ。

Posted by ブクログ

内田せんせいの最初の単著だそうです。

初々しいです。そして根本の主張は同じですね。

僕のようなあほな読者を想定していない語り口が多いです。

なので、分からないところは読み飛ばしてたら…

その結果”矛盾”が書けなくなったりするんでしょうか。

表題のためらいの倫理学は、異邦人の解説としてもすごく面白かったです。

Posted by ブクログ

ライトな本。

知識が甘いところも少しながらあると思った。特に、ジェンダーの父子家庭の話では完全経験則で語っていて、家族社会学をすっとばしているように感じた。しかし、そこに目をつむればさすが一流学者!といった視点から大胆(ライトな本としてではできないくらい大胆)に展開していて、その視点を学べるのは面白い。

あくまで専門書ではないので楽しむつもりで読めば良いと思う。また、著者の宮台真司の嫌い具合は同様に彼のことが嫌いな私にとっては爆笑の的であった。

Posted by ブクログ

デビュー作。今よりも文体がキツイ。個人に対する攻撃が結構多いから、これは確かに批判されてもおかしくはないかな。面白いし、言いたい事に筋は通ってるから納得はするけど。

Posted by ブクログ

内田樹の本を読むのは今年これで3冊目。カミュのことについて書かれた評論が収録されており、自分が高校生(?)の頃に「異邦人」や「ペスト」を読んだ時のことを思い出しつつ、作品にそんな哲学的省察が込められていたことに新鮮な驚きを感じました。

Posted by ブクログ

内田樹の最初の単書らしい。最近のものに比べて若干わかりづらいのは、彼が今ほど多数の読者を想定していなかったからかもしれない。

ともあれ本書の中で彼自身がレヴィナスやデリダ、ラカンらのことを「非常に難解で、全て理解しているとは思えない」と示唆しているように、彼の中心にあるのは「自分が知らないということを知ることの大切さ」という事だと思う。だからこそ倫理という大層なことを語るのに「ためらい」があってしかるべきだと考えるのだろう。極論は目立つので大きく左右に振れがちなのだが、その間のどこかに真理があると信じているからこそ、弱々しく、ためらいがちな意見になってしまう。その事を恐れずに肯定することで世の中はまともに進んでいくように思う。「論語・擁也」に見える孔子の言葉「中庸の徳たる、其れ到れるかな。民鮮きこと久し」というのもこれに近いのかも知れない。