感情タグBEST3

Posted by ブクログ

大阪は商業都市ではく、寺内町を中心に発展した宗教都市だった。京都は常に新しい物を取り入れる前衛都市だった。関西地区に住み始めて今までイメージしていた大阪京都というのはどうも実際と違うんじゃないかと違和感を感じ始めていたのでこの本を読んで腑に落ちた点がたくさんあります。京都の人はイケズとかプライドが高いとか悪く言われることもありますがこれを読むと悪いイメージではなく、何故そういうメンタリティをもつに至ったか、京都人のしたたかさがどう形成されていったかがうまく書かれていて俄然京都の人に興味がわいてきました。面白い視点で書かれた本です。

Posted by ブクログ

大阪は商売のまち―というのが現在の我々の認識だろう。しかし、大坂~大阪は宗教都市として発展してきた歴史がある。

大阪を南北に貫く大動脈「御堂筋」は、もともとは北に津村御堂、南に難波御堂という2つの寺院を結び付けていたことに由来する。また、道頓堀にかかる橋は戎橋や大黒橋など、神様たちの名前がつけられている。当初は大坂と呼ばれていたが、土に返るという字を嫌って大阪と改められたという。

16世紀に蓮如上人によって築かれた石山本願寺は、いまの大阪城の建っている場所にあったとされる。その周辺に寺内町と呼ばれる都市が形成されていき、現在の大阪の原型が出来上がった。寺内町には全国から訳ありの多様な人々が集まり、商業から文化芸能に至るまで、大阪を形成する要素が宗教都市のフレームの下に成立したのだ。

その後織田信長との10年に亘る戦闘を繰り広げ、信長と秀吉はこの大阪の活力を楽市楽座や河原者を文化人として扱うといった形で自らの経済力に吸収していった。結果として、徳川幕府のような東国の封建文化とは異なるフラットかつ闊達な大阪という独自の都市が形成されていった。

Posted by ブクログ

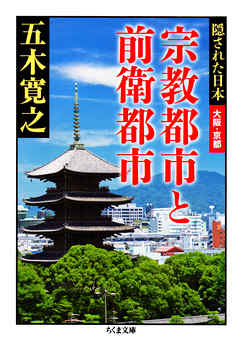

ちくま文庫が、五木寛之の過去の著作から「隠された日本」というシリーズを組んで、今年度くらいから月1ペースで文庫本を出している。「歴史の基層に埋もれた、忘れられた日本を掘り起こす」がコンセプトらしい。

五木寛之さんは全く読んだことなかったけれど、そのシリーズ第1弾「中国・関東 サンカの民と被差別の世界」は大変おもしろく読んだ。なので、今回の「大阪・京都 宗教都市と前衛都市」も、せっかく大阪にいるしと思って期待して読み始めたが、、、ちょっと期待はずれ。

「サンカ~」の方は、被差別の世界に詳しい沖浦氏が登場したり、いろんな当事者の方への取材がベースにあったりしたのに対し、「大阪・京都編」は、かつて住んでたときの印象や、誰それがこう言ってたとか、こういう話を聞いたことがあるとか、典拠が曖昧な上に作家の「感性」と「想像力」で語っている感じ。別に論文じゃないんだからいいのだけど、私の求めていた歯応えはなかった。軽いエッセイ。

五木さんとおしゃべりして、「そういう捉え方もありますね~」という感想は持てるけど、なにか知識が増えたような充足感はない。

それにしても人が大阪について語るとき、「ステレオタイプな大阪のイメージ」というのが前提にあって、「それはテレビが広めた偏ったイメージでしかない、本当の大阪は…」と言って、結局また「大阪人とはこういうものなのです」と新たな型を提唱して終わる、というパターンに陥りがちな気がする(大阪に限らないか…)。