感情タグBEST3

Posted by ブクログ

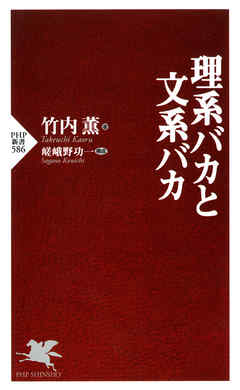

日本人は戦後から、人を理系と文系の2つの型に分類してきた。経済的な理由からの分類だったが、それが今では人を測る物差しになっている。

結論としては、理系や文系に偏らず、幅広い見識を持たなければ現代社会を生きていくことは難しい、というもの。

Posted by ブクログ

日本人は、人を理系と文系という、2つの型に分類する。その理由、現代社会における「理系・文系」という表現の実用性が、多数の例で語られている。

最終的に、思想の偏りがあると現代社会を生き抜くことは難しいと結論づけている。

Posted by ブクログ

理系能力に優れる、文系能力に優れる、というより、文系性質が欠如している理系、理系性質が欠如している文系を、理系バカ、文系バカと呼んで、(少し極端な)例を用いて面白く前半を展開している。

後半は理系文系に対する今の学生の考え方、日本の在り方の問題をわかりやすく書いている。

全体を通して非常に考えさせられる面白い内容である。

Posted by ブクログ

タイトルからは理系と文系を否定する本なんだろうなと予想していましたが、

実際はその逆でした。

これからは理文混合させた人間が必要であると述べられており、私は強く共感しました。

つまり、筆者が「バカ」と言っているのは理系に没頭し、文系をバカにする理系オタク(またはその逆)です。

本当に頭がいい人とは国語、歴史、社会、英語、数学、科学、美術、体育、情報、etc.

これらを満遍なく学び、満遍なく知識がある人なのだと思いました。

Posted by ブクログ

面白そうな題名だと思ったら、竹内薫の本。期待通り面白かった。

フォトリーディング&高速リーディング。高速を交えて熟読。

どちらかというと、文系の人に対する理系への招待のような本。そもそも本書に載っているような「理系バカ」は本書を読まない。「文系バカ」は読むと思う。

著者が「グーグルの非公式入社試験」を徹底的に考えたエピソードは、著者としては理系的考え方の紹介のつもりであったろうが、私としてはそのまんま「理系バカ」に思えて滑稽だった。

下記に付箋を貼った箇所の要約をのせる:

42:文系バカは話せば誠意が伝わると思っている。ややもすると中身のないのに押しつけをすることにもなる。知ってる不利も文系バカのコミュニケーションを優先した結果。

60:統計には平均値のほかにも中央値がある。平均値で判断するのは「文系バカ」(と著者が言うが、じっさんは単なる「バカ」だと思った)。

89:比喩ができないのは「理系バカ」。

95:「理系バカ」の自己優越的弊害から逃れる方法・・・そんなバカには近付かないこと。

199-200:たけしが算数を英語で勉強している話。暇を見つけてイギリスの小学校の算数の教科書を読んでいるとのこと。成功する人の影の努力を知って刺激をもらった。

Posted by ブクログ

日本の教育制度上、理系とか文系という選択はせざるを得ない。しかし、そこで生じてしまう選択科目。特に私立大学受験を目指した勉強では、極一部の科目しか勉強しないことになる。そして、大学に入った後も大した勉強をしないで済んでしまう。

勉強はしなければならないものではない。しかし、すれば豊かな生活やよりよい仕事に結びつく。それを知らない教育者が受験だけを目的に教えてしまっている現状がある。

やはり文理を両方学ぶことが重要だ。

現在の日本は文系が管理職で理系は労働者という構図がある。理系も管理職になれる力をつけなくてはならない。個人の中の文理のバランスはもちろんだが、社会の文理バランスも然り。

Posted by ブクログ

日本人が必ず分けたがる理系と文系についてその最たる人間たちの主な特徴やこの分類の危惧を述べた作品。かなり極論な部分もあったが分類してすぐに思考停止してしまう日本は本当にまずいと思う

Posted by ブクログ

理系、文系に分けてそれぞれの思考の特徴が書かれています。筆者の考えている「頭の良い人」はバランス感覚に優れた人です。理系バカでもなく、文系バカでもない文理融合型。

理系の特徴に当てはまるところが幾つかあったので改善しつつ、文系的なセンスも磨いていかなくてはと思いました。

Posted by ブクログ

理系と文系の垣根を取っ払うべきだ、という主張。

サイエンスライターである竹内薫さんから見た、日本の科学離れの危うさを憂う。著者が理系だからか、後半は「文系よりも理系」という主張に変わってきている気がする。

日本はメディアに文系が多く、理系が育ちにくい環境が出来上がってしまうとか。

自分は高校はカッコいいという理由だけで理系だったけど、大学は結局文系行ったな。物理は点数が取れない、という理由で捨ててしまったし。

これからは食わず嫌いせずに、物理とか数学も学んでみたいな。

ガリレオも流行りだしね。

Posted by ブクログ

どれくらい中立的立場かって言うと、結構な理系寄り。自分は根っからの文系人間ながら、現実では理系寄りの仕事してるから、ここで書かれた主張にはなるほどとは思えるけど。どちらに偏ってもいけないとは言いつつも結局、自分のフィールドを推していることには違いないと思うし。結局僕も、文章を書ける理系が一番理想なんじゃないかと、そう思う訳です。

Posted by ブクログ

文理両道。これこそが本当に頭の良い人。これがこの本の言いたいことであり、同意できる。

本の内容自体は☆3つくらいだが、自分は文系人間であるが、理系の知識にもっと興味をもち、知的好奇心の幅を広げていきたいと思わせてくれた、またお勧めの文献も知ることが出来た為☆4。

頭にガツンと来たのは、「ものづくり日本の根底にある学問が物理学なのだ」ということ。物理学を敬遠してどんどん人材がいなくなる日本。また地震が多いのにかかわらず専門家である地学者が減っている日本。将来技術で世界に誇れるものを生み出せる可能性が減っているのだと思うと空恐ろしい気分になる。自分は専門家には今更なれないが、理系情報にも興味を持って動向を知っておくぐらいはするべきだと感じた。科学雑誌も興味がある特集は読むように心がけたい。

また日本の教育について、横並びを好む風土が何かに秀でた人材を作りにくくしているということについても、問題意識を得た。政府は特別な人間を作るような教育は推し進めず、ハコモンだけを一生懸命作っている。使いこなす人材がいないのにハコモノだけ作ってもしょうがない。

Posted by ブクログ

理系・文系という枠で今後の社会は生きていけない。(成功しない)

冒頭、iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中氏の話も。

一般的なイメージをまず説明したうえで、じゃあどうしたらいいのか?という展開。一読の価値はあるかと。

Posted by ブクログ

読みやすかった

「文系」と「理系」どっちも必要ってこと。

私の中にはどうでもいいことにこだわる「理系バカ」ポイントがあることを認識。バランスが大事

Posted by ブクログ

理系、文系という枠に自ら閉じこもるのではなく、融合を目指してほしいと解いている。ただし日本のエリートは文系が多いので、理系離れが加速していることを憂えるというのが本来の主題。マスコミに理系が圧倒的に少ないというのは、確かに怖い。

Posted by ブクログ

受験勉強をしていたころ、適性診断テストのようなものを受けたことがある。結果は「人間工学」「教育工学」といったものだったように記憶している。理系なのか?文系なのか?さっぱり分からなかった。

この本を書店で見つけた時、それを思い出したので読んでみた。

マー、やっぱり良く分からないな。

最後の方に「・・・5か条」というのがあって、その5番目を引用しておこう。

「気になったものは人に話してみる」とある。その通り!共感!自分はSNSやメルマガなど色々発信しているのはまさにこれだ!

もう一つ。これも巻末に、「★理系ワールドを楽しむオススメの10冊」があった。なかなか興味深いリストだ。

「ご冗談でしょう、ファインマンさん」

「旅人ーある物理学者の回想」湯川秀樹

「無意識の構造」河合隼雄

「生物と無生物のあいだ」

などなど、読んでみたい。

Posted by ブクログ

竹内さんの書籍紹介や書評がわりと面白いと

思っていたので、その竹内さんの新刊を読んで

みた。

正直言って、やや期待はずれ。

「文系バカ」と言われる事例、「理系バカ」と

言われる事例をそれぞれ10ずつ挙げているけれど、

別に改めて書いてもらわなくてもなぁ、という内容。

飲みに行ったときの話題としては面白いかもしれ

ないけど。

文系の自分に参考になったのは、「第5章 文理

融合センスを磨く5カ条」の一つ "どんな情報も、

まずは疑ってかかる"の箇所。

環境問題を考えるときにこれを当てはめてみると、

違った見方ができて、いろいろな疑問が噴出して

くる。

この部分は面白かった

Posted by ブクログ

かねてよりバランス感覚が重要だと考えていた自分にとって共感できるところが多かった。個人的には文理のカテゴライズそのものをとっばらうべきだと思うが。

ちなみに文理の区別による弊害というよりは、全体的に大衆がバカになっていることが問題なのではないかと思う。予備校時代に講師に言われたことだが、要は、詰め込みがまだまだ足りないことが問題なのではないか。

Posted by ブクログ

第1章は理系雑学集、第2章以降は科学の現状への警告といった構成でした。

タイトルは『理系バカと文系バカ』ですが、内容は「理系人間から見た文系バカ」といったところでしょうか。かなり理系よりの意見に偏っているように思います。

とはいえ科学の現状に対する指摘は至極真っ当で、「日本人は科学に実用性を求めすぎる、文学作品を楽しむようにもっと科学それ自体を楽しもう」など、納得させられるものばかりでした。たしかに、ノーベル賞受賞者に対して記者団が「この発見は何の役に立ちますか?この発見で何が変わりますか?」などとインタビューするのを見て私も辟易した覚えがあります。応用科学というのは基礎科学の上に作られるわけですから、いまは直接私たちの生活に影響はなくともいずれ役に立つ日が来るかもしれません。実用性が気になるという人も焦らず、長い目で考えるとまた違った意見が持てるのではないでしょうか。

また、個人の学習というレベルでみても、そもそも科学の実用性に気づくためには多くの場合、ある程度の修練を要するものです。初めから実用性ばかりにとらわれると好機を逃すことになります。

タイトルは引っかかるものの、楽しく理系知識を得られる良書だと思います。著者である竹内薫さんの知識の広さに驚かされました。

Posted by ブクログ

ところどころは面白いんですが

著者がサイエンスライターなので

理系の話が9割でした

内容は「文系バカと理系バカ」というより

「文系バカに理系バカを紹介します」

という感じ。

文系、理系の勉強を両方満遍なくできて

文理融合人間になれれば最良なのでしょうが

どちらかに偏ってしまうのが人間の脳って

いう気もします。

Posted by ブクログ

第1章で偏った例を出して面白おかしく描き、その後に真面目な解説が続きます。理系でも文系でも偏りすぎてはダメで文理両道・文理融合で行かなければならない、ということが言いたい本です。そのはずなのですが、第3章は「日本は理系人間が育ちにくいのか」、第4章は「理系センスがある人はどこが違うのか」など、文系の人に理系思考を解説する内容となります。文章は読みやすく面白いです。

また、巻末に「理系ワールドを楽しむオススメ10冊」が載っています。文系の人で理系ワールドを知っていきたい人には道標になるでしょう。しかし、逆の文系ワールドを楽しむオススメは載っていませんでした。私は文系思考を知りたかったので、その点はあまり満たされなかったなあという印象です。

Posted by ブクログ

文理どちらかに偏らずバランス良い人間になりなさいって本。…なんだけど、最初こそ文理公平なようでいて、後半になるにつれて理系上位に展開していく(と思うのは自分が文系学部出身だから?)。あえて乱暴にまとめると、「文系人間はコミュニケーション能力はあるけど薄っぺらい。なのに日本の社会のお偉方はほとんど文系出身。彼らが理系センスを身に付けない限り、日本は世界から遅れを取るぜ」とのこと。ちなみに理系人間に対しては、「せっかくの論理的思考やベースとなる知識があるのにそれを外に出さないのはもったいない。もっとコミュニケーション能力を身に付けて積極的に日本を牽引して行けよ!」っていう感じ。理系ベースの展開なんだよなあ。けっこう悔しかったので、お望みどおり理系センス身に付けてやるよ!って思いました。筆者の思うツボかも。

Posted by ブクログ

Eテレ「サイエンスZERO」解説のサイエンスライター竹内薫氏による、理系文系それぞれのあり方について書かれた本。

前半の内容は、

文系…血液型占いを信じる。コミュニケーション能力を過信しすぎる。

理系…新発売のメカ好き。相手が関心の無いことを延々と話す。

など、軽めのあるあるネタだが、後半は、理系の著者の立場から見た、マスコミ・政治家等の文系中心組織に対する不平不満(いかに科学関係のTV番組や書籍が軽んじられているかという話)。

今の時代の最先端学問では、経済学+数学、心理学+脳科学、考古学+物理化学のように、文理両分野の知識が必須になってきている。もしかしたら、現在の理系と文系の分類方法は見直すべきなのかもしれない。

とはいえ、多くの日本人はやっぱり自分が理系か文系かを考えて生活している気がする。

だから、この本で著者が最終的に言いたいことは、理系・文系の人間が自分の領域だけに閉じこもらずに、バランス良くお互いのスキルを身に付けようよ、ということ。

そのための具体的な方法は以下の5か条

(1)聞き上手になる

(2)文系の人は科学書を読んでみる

(3)理系の人はフィクションを読んでみる

(4)情報は鵜呑みにせず疑ってかかる

(5)身に付けた知識を人に話してみる

Posted by ブクログ

文理融合を目指す。優秀な人材とはバランスのとれた人=知識の偏ってない人

日本における文系、理系の分別は明治時代に行われた。

将来役立つかではなく、知的好奇心から科学に触れるべき。

文系でも科学の知識を身につけるべき。

もう少し客観的なデータや、役立つかにつながってしまうが、科学など理系の勉強の意義を載せて欲しかった。

Posted by ブクログ

私、本書にも書いてあるような「数学の大嫌いな」典型的文系バカです。

「文系・理系の枠にとらわれてばかりじゃだめ」なんですね。言われてみればその通りです。読んでいてグッサグッサと胸に矢の刺さる思いでした。

学生、子供の理系離れに警鐘を鳴らす文章もあり。理系離れから生まれる日本の「モノづくり」の危機を提言する文章もあり。

個人的に読んでいて「おお!」と燃えたのは宇宙旅行に関する記述でした。すみません。SF好きなもので。

宇宙までの巨大軌道エレベータ。

完成したら、宇宙旅行が一気に実現可能になるかもしれません。

「宇宙に行ってどうすんの?何を観るの?何を食べて、何を楽しむの?」

という観光的な疑問はありますが、

「宇宙に行く」

というだけで価値がある。

いや、価値があると思う人は行くでしょうね~。

行きたくないですかだって。

アポロ11号の人類の大きな一歩みたいに。

宇宙で、無重力化で一歩足を進めて。

地球は青かったと呟いてみたいじゃないですか~。

地球が青いなんてことはもう有名ですし、周知の事実ですから「宇宙は黒かった」って言ってもいいかもしれないですけど。

超脱線。

理系文系、読んでいてお互いのネタにくすっと来たり。「へぇなるほどなぁ、そういうことか~」と、今まで知らなかった文系理系の話に興味が湧いたり、今まで知らなかったことを後悔するところもあるかもしれません。

面接帰りにぺら~~っと読んだ一冊でしたが、買って良かったと思います。

Posted by ブクログ

理系バカと文系バカ

そしてたけしのコマ大数学科バカと宇宙エレベーターバカ

やっぱりこの二つの記述は欠かさなかった。しかし分量は控えめであったが・・・。

そもそも理系と文系はわけるべきではなくどちらの要素も、人として持ち合わせていた方が良いと書いていながらなぜか、どうしても理系上りの方が優秀なんだというニュアンスがちらほらと感じるのは門外漢の浅はかな読み間違いか?

文系理系なんてどちらでもよく本当に必要なことはいつでもどこでも誰でもが同じ知識レベルを得られるような学びの場を作るということなのではないだろうか。

年齢層が高くなると深い知識追求をしてはいけないのか、いやこれからの社会にはそれが一番必要だろう。足し算引き算ができない大人はいないかもしれない、しかしそのレベルから学べる場が、そして中途半端にリタイアしたレベルが学べる場が真に必要だと感じる。

勉強のできる人間、若い学生はそんな場を作らなくても伸びる要素を持っている。だからこそ天才と言われるゆえんなのだろう。そちらに力を注ぐのもありだができるレベルの底辺も広める努力を彼らにはしてもらいたいものである。

Posted by ブクログ

理系センスと文系センスの両方をバランスよく身につけることが大事だと。

スペシャリストかジェネラリストか、人によって価値観は違うと思うけど、一つの考え方として。

著者が理系寄りなだけに内容も理系寄りだったのが気になったけど、読みやすくて面白かった。

p187

「でも学問は全てがつながっている。幅を広げれば広げるだけ、様々な発想が出てくる。」