感情タグBEST3

Posted by ブクログ

自己実現と成長

感謝と他者との繋がり

前向きな楽観的な思考性

マイペースで独立

幸福を単純にモデリングするとどんな要素が数値的に確からしいかを明文化しており、人生の目指すべき方向性が明らかになった

地位財をほどほどにし、非地位材の最大化を目指す人生にしようと思った

Posted by ブクログ

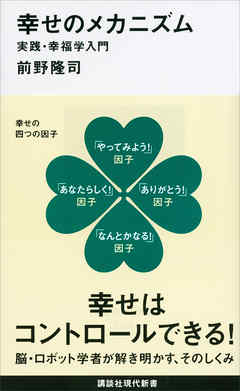

幸せについて真正面から本気で考え抜いた本。幸せの四つの因子で明快に解きほぐしながらも、柔らかい文調で語り掛けられるように安心して読めました。個人的には、こだわりを手放すと手に入るものが増え、それが幸せのループを生むのだと感じています。

Posted by ブクログ

地位財(所得、社会的地位、物的財→周囲と比較できるもの)による幸福は長続きしないのに対し非地位財(健康、自主性、社会への帰属意識、良質な環境、自由、愛情→他人が持っているかどうかとは関係なく喜びが得られるもの)による幸福は長続きする

カレンダー○×法で自分の幸せについて気づきが得られる

○幸せの四つ葉のクローバー

1・やってみよう!因子

2・ありがとう!因子

3・なんとかなる!因子

4・あなたらしく!因子

Posted by ブクログ

2013年初版ではあるものの2022年でも通じる内容で面白かった。会社が従業員満足度を高めるために心理的安全性向上ややってみようの環境提供しはじめており、本書の自己実現に通じている。自分も30代後半で、お金や地位から社会へ還元と考え方に変化もあり、自分らしさの表現や社会への好奇心も年々増してきた。自分の最近感じていることを本書に言語化されたようで、大変共感する内容だった。30代はぜひ読んでほしい。

Posted by ブクログ

【要約】

大変学びが多かったので何度も再読する予定。

幸福を統計をとって4つの因子に分解。

下記が幸福になるために相関関係にあった因子。

①やってみよう因子(自己実現と成長)

②ありがとう因子(感謝と繋がり)

③なんとかなる因子(前向きと楽観の因子)

・楽観性(私はものごとが思い通りにいくと思う)

・気持ちの切り替え(私は学校や仕事での失敗や不安な感情をあまり引きずらない)

・積極的な他者関係(私は他者との近しい関係を維持することができる)

・自己受容(自分は人生で多くのことを達成してきた)

④あなたらしく因子(独立とマイペース因子)

会的比較志向のなさ(私は自分のすることと他者がすることをあまり比較しない)

・制約の知覚のなさ(私に何ができて何ができないかは外部の制約のせいではない)

・自己概念の明確傾向(自分自身についての信念はあまり変化しない)

・最大効果の追求(テレビを見るときはあまり頻繁にチャンネルを切り替えない)

土日が憂鬱なら以下のようにすることが有効

・土日も働く

・講師混合

・家庭でも仕事の話をする

・嫌なことをしない

・ビジョン/理念/目標を持つ

下記文面が印象に残った。

みんなから尊敬されてピラミッドの頂点に立つことを目指すような時代ではなく、それぞれが、それぞれのさまざまなピラミッドの頂上に立ち、そこから満足を得るような、多様化時代である。オタク・天才・達人の時代である。 金持ちにも有名にもならなくていい。自分のできることをコツコツ積み上げて、小さな幸せを獲得すればいい。これまでに例を挙げたように、自然を愛でることでも、創作することでもいい。創造、独自性、成長、感謝、親切、楽観、ポジティブ、マイペース。幸せになるメカニズムを満たせばいい。長く生きている方は、生活の知恵として、幸せになる方法を獲得して実践してきたはずです。

【自分のアクション】

認知療法を使って前向き因子の取得。

多様な人間関係を意識的に

増やしていく。

自分の嗜好性や長所を生かした仕事をする。

Posted by ブクログ

自分は幸せ脳だと、自分自身で思っていたが見事に幸せグループのグラフとほぼ一致するような形だった。

○×法も数日つけてみたが、これは毎日マルをつけるだろうなと感じる。

とはいえ、幸せではあるが物足りない日もあったりし、それがなぜか、それを解決するヒントが盛りだくさんだった。

最終的に、幸せな人は能動的なのではないかと思った。『創り出す側の方が幸せ』とあったが、何もアートなことをしなくても「話しかけられるのを待つより話しかける」「誘われるより誘う」といった側の方が幸せだと思う。

『楽観性はジョーカー』というのには笑った。間違いなく楽観性のおかげで私はだいぶ幸せ脳だと思う。元々幸福度が高い方なので、ますます幸せになれる気がした。

Posted by ブクログ

◾️概要

幸福学を科学的に知るため、読みました。

印象に残ったのは、以下3点です。

1.幸せは多様だが、基本メカニズムは単純なのではないか。

2.幸せの4因子は以下の4つ。

①やってみよう!

②ありがとう!

③なんとかなる!

④あなたらしく!

3. 製品もサービスも、幸せの4因子を育むモノ・コトづくりをすべきなのに、そうなっていない。

◾️意見

目から鱗でした。グレートリセットが叫ばれる昨今、これが解答の1つと思います。

Posted by ブクログ

4つの因子があるから幸せなのか、幸せだから4つの因子につながるのかはわからない。それでも、信じて4つの因子にそって生きたいと思った。科学的な実験に基づく結論なので、信じられる。

自分のやりたいことだと思ってることをやってみたい。そしたらいつのまにか幸せになってるのかも。

あと、上を向いて歩こう。

幸せって、狙って得られるものではない。気づいたら、そこにあるもの。

Posted by ブクログ

幸せについて勉強しないとか、お金について勉強しないとか、愛について勉強しないとか、見直さないといけないところですね。

全員が学ぶべきことの気がします。

匿名

自分の幸せを確かめたくて読んだ本である。私の意図するものとは違った。

自分の思うには、やはり収入は多いほうがよい。人付き合いも多いほうがよい。

なにをもって幸せとするかについて、本著は科学的、統計的なアプローチから探っている。

現代は高齢化、少子化に向かっており、温暖化や廃プラスチックの問題など、悲観的な要素が多い世の中に対して、幸せのメカニズムについて教えている。

もう少し細かくまとめてみよう。

幸せの4因子

第一因子 「やってみよう!」因子

第二因子 「ありがとう!」因子

第三因子 「なんとかなる!」因子

第四因子 「あなたらしく!」因子

幸せには、長続きしない幸せがある。地位財。金銭欲、物欲、名誉欲に基づいて、金、モノ、地位を得たときの幸せ。フォーカシングイリュージョン。

長続きする幸せ。非地位財。心的な要因による幸せ。

幸せを科学的な視点で分析している本書はとても説得力がある。

Posted by ブクログ

・人類のあらゆる営みは幸せにつながっている 。したがって 、それぞれの営みがどのように幸せに影響しているかを 、人々は意識するべきである 。私はそう思います 。

・テレビや映画よりも運動 、園芸 、スポ ーツの方が主観的幸福を得られる。物質的消費よりも体験的な消費の方が主観的幸福を高められる。音楽 、絵画 、ダンス 、陶芸などを見るよりもそれらを創造するほうが主観的幸福を高める。

・精神的な疲労を取り去るための最大の方法は 、その原因を克服するか 、あるいは 、その原因が小さなことだと思えるくらい 「自己実現と成長 」できるなにかに打ち込むことと 、その原因に関連している人間関係が小さなことだと思えるくらいの新たな 「つながりと感謝 」を得ることです。

・その方に 「お疲れさま 」の話をしたら 、その会社では 、既に 「お疲れさま 」を禁止し 、 「絶好調 ! 」という挨拶をすることにしているそうです。

・あなたが幸せになれば 、あなたの周りの人も幸せになります 。あなたが周りの人の幸せを願えば 、周りの人もみんなの幸せを願います。

Posted by ブクログ

幸せになる要因を知り、実践することで幸福度が上がることを知り、実践したいと思った。

他のポジティブ心理学の研究等と重複する部分はあった。例えば、外交的・楽観的・おおらかになるために、ポジティブな言語を使い、笑い、上を向いて過ごす。多様な人と関係を持ち、自分や周囲の人を素晴らしいと思う。

利他的に社会貢献する。

他人と比較しない。など。

本書の著者がネガティブな未成年期から、幸せな現在に至った経験を交えて記述されているところが説得力を感じた。

他人の目を気にせず、できることから始める必要性を感じた。

ポジティブ心理学に関心がある方は是非お勧めです。。特に素晴らしいのは日本人(欧米ではなく)の幸せについての要素(因子)について科学的に証明されたとても素晴らしい本です。表紙のデザインの四つ葉のクローバのように、4つの要素(因子)の名称はとても分かりやすいものになっています。

また、著者の新しい著書「実践ポジティブ心理学」と一緒に読まれるととてもよくわかります(まだ電子化されていませんので本で読むことをお勧めします)。

Posted by ブクログ

ためになった。

自分は結構幸福の因子が強いとおもったが、それがどれも当てはまらない人も思いあたり、そういう人はどうすればいいかなと思った。

あまり趣旨とは関係がないが、守破離からとても学ぶところがあった。

Posted by ブクログ

フォーカシングイリュージョンに囚われず、非地位材を追求することが幸福に繋がるという説明は、個人的にも腑に落ちたし、科学的な説明もあり納得出来た。

非地位材重視の社会システムにすることで幸福に繋がるという考えは理解出来るが、SNS等で海の向こうの人々の生活も覗く事が出来る現代で、経済が貧しくなり江戸後期のような生活になってもそれはそれで良し、と日本人が思えるかどうか疑問。(江戸は極端な例ではあるが)

個人的には経済成長ありきで、個々人が非地位材を通じた幸福を意識している社会が現実的かなあと思うので、日本人皆がこの本を読むことが、幸福な社会への1番の近道だと思いました。

Posted by ブクログ

幸せになるための研究は色々してきたけれど、その復習として読んでみる。

諦めることではなく、行動を通じて幸せになることを目指す様子。

幸せの四つの因子。

①自己実現と成長

②つながりと感謝

③前向きと楽観

④独立とマイペース

△地位財(収入とかポジションとかモノとか)は永遠にゴールに辿り着かない

○非地位財(健康、自主性、社会への帰属意識、良質な環境、自由、愛情)は、幸福の持続性が高い

○人は安定と変化の両方をバランスすることを求めてきた

○老化=細かいことが何かならなくなる=より楽観的で幸せになる

○老化=脳の全体関係化+前向きとか楽観因子の獲得+幸福化

○年齢が上がるほど、外交性、協調性、良識性、情緒安定性、知的好奇心も上がる

○ピグマリオン効果=期待を込めて他者に接すれば、期待を込められた他社の能力が向上する

○満喫する!

△心は幻想。よりどころなどどこにもない。目指す方向はイリュージョン。幻想。

○美しいものや新しいものを創造する!(音楽、絵画、ダンス)

○自然体で。渇望しないこと。非地位財派。またたまたま手に入ったら楽しむ。

○幸せな人の周りに幸せな人。

Posted by ブクログ

流し読み。

時間があるときにもっとゆっくり読みたい。

科学的な根拠によって、自分が思ってもいないことが証明されている。

人生において、大切なことがたくさん記されていた。

Posted by ブクログ

生活満足度は、あまり変わっていない。

「幸福な家庭は似通っているが、不幸の相はさまざま」トルストイ。

人との比較による幸せは長続きしない。それを目指すのは無駄。

幸福はダイエットと同じ。

happinessとwell-beingの違い。日本は「し合わせ」=めぐり合わせのことだった。

ディーナーの人生満足尺度

「幸せを科学する」

ポジティブ心理学=チクセントミハイなど。

人間は身近な問題にフォーカスしがち=達成感を得られるから。

幸福など抽象的な問題は、後回しになりやすい。わかりやすい目標を持て。

人間開発指数=平均余命、教育指数、GDPによるランキング。

フォーカスイリュージョン=間違ったところに焦点を当ててしまうこと。地位財と非地位財のバランスが大事。地位財は短期的な幸せ、非地位財は長期的な幸せ。

自由時間が短い人は幸せ=何かに打ち込んでいる人。

見るより作るほうが幸せ。

カレンダー〇×法=カレンダーに幸福度を丸を付ける。その原因を書き込む。

ピークエンドの法則=幸福度は、頂と最後で決まる。

プロスペクト理論は幸福にも影響する。幸福は小さめで満足し、不幸はリスクテイクしがち。

幸せの因子分析=多変量解析の一つ。SPSS(解析ソフト)

幸せのクラスター分析=多変量解析の一種。回答の塊を見つける。

自己実現と成長、つながりと感謝、前向きと楽観、独立とマイペース、の4つが因子。

日常的な目標と人生の目標に一貫性がある人は満足度が高い。オタクを目指す。

何をやりたいかわからない、=松尾芭蕉型でも幸せになれる。

海外旅行で得られる感動は、道端でも得られる。

平穏無事なこと自体が幸せ、というのは、中くらいの幸福感。自己実現と成長があったほうが幸福度は高い。

たくさんの友人より多様な友人。お金を他人のために使う。お金も地位も地位財もみんな天下の周りもの。

なんとかなる、という考え方=前向きと楽観=そこそこで満足する人が幸せ、

とことん調べるより、ある程度で満足するほうが幸福度が高い。

年を重ねると楽観的になれる=俯瞰的に見る。

面白いから笑うのではなく、笑うから面白い。

上を向いて歩こう。

お疲れ様、は禁止。

会話はネガティブな表現は不要。

アメリカでは好きでない人とは仲良くしなくて良いと教える。

ピグマリオン効果=期待をもって見ると能力が向上する。

心は幻想=欲望自体が幻想。

若いうちは地位財を求めてもよい。年を取ると利他的になる。

調和を重んじる部分と、マイペースは使い分ける。

メタ認識をすることで、マイペースな自分、前向きで楽観的な自分、になる=自分を客観視する。

普通の人ではなく、変人になる。

ブータンの幸せ観は少し違う。つつましいことが幸せという仏教概念からくる。

成長期は地位財を、成熟期は非地位財を目指す。

テレビを見るより、自分がやったほうが幸福感が増す。

江戸は、幸福都市だった。「シュリーマン旅行記」

北海道の紫竹ガーデン。

Posted by ブクログ

カレンダー○×法

幸福に影響する要因48、が末尾にあります。

やってみよう因子

ありがとう因子

なんとかなる因子

あなたらしく因子

美しいものを作る人は見る人よりも幸せ。

Posted by ブクログ

ずっと気になってた、幸福を研究している前野先生の本。幸福って、論理的に考えることができるのだろうか、もしできるとしたら、人とスキンシップをしたときやチョコレートを食べたときに幸せのバロメーターがぐっと上がるのはどう説明するのだろう?と思ったが、そのような瞬間的な幸福「Happiness」よりも、持続的な幸せ「Well being」を題材にしている。

口に棒を入れて口角を上げると幸福度が上がるとか、読んでいてふふっと思わず微笑んでしまうような箇所も。

幸福のループが回りだせば何もかもうまくいって幸福になれる、「たくさんの友達」よりも「多様な友達」を持つとか「お疲れ様」というのをやめてみるとか(読んでみれば理由が分かる)、小さなことからはじめれば良いということが書かれていて、案外気軽に幸福を求められるかもしれないと思える。

つい周りと自分を比べてしまったり、間違えた方向に幸せを求めたりしてしまいそうなときに、ふと立ち止まって読み直したい本。

Posted by ブクログ

昔、蓮舫さんの言った『一番じゃないとダメなんですか?』という言葉がアタマによぎった。概念に共感する一方、本当にそれで良いのかという想いも。

フォーカシング・イリュージョンに陥っているのだろうか。

Posted by ブクログ

幸せとは何か

幸せには四つの因子がある

・自己実現と成長の因子

・つながりと感謝の因子

・前向きと楽観の因子

・独立とマイペースの因子

自分はどの因子に幸せを感じやすいのか、どの因子に対して無意識に重点を置いていたか、を振り返ると、自分にとっての幸せを定義できる気がした。

Posted by ブクログ

幸福学は、欧米の心理学研究者が先行しているが、著者前野先生は、日本人向きの幸福学の整理と実証研究をされている。ロボット工学者から心理学の世界に入った稀有な研究者である。

Posted by ブクログ

幸せのメカニズムを理解し実践したい人の参考になる一冊。カネ、モノ、名誉といった「地位財」では束の間の満足しか得られないということは、なんとなくわかっていても、それらへの欲求に捕らわれずに生きることは難しい。著者は「地位財」と、自己実現や人とのつながりといった「非地位財」への欲求のバランスを取ることを提唱する。

著者はさらに、人の人生と国家の成長にアナロジーを見い出し、今後の日本は成長より成熟、経済発展より文化力向上を目指すべきと説く。

データサイエンスである幸福学の入門書としても学びがある。(フィロソフィーである幸福論とはアプローチが異なる。)

Posted by ブクログ

幸せのメカニズムがわかれば、幸福に一歩近づけるはずだ!

っていう考えで研究してる方の本でした。

なるほどなぁ。ってくらいに、間違った幸せを追いかけてる人の多いことに気がつかされた。

そうだよね、お金ほしい、あれ欲しい、これもあれもって人ってやけに幸せそうじゃない人多いよね。

この目に見えるものに幸せを見出そうとすることは、幸福にはなり得ず、それよりも、一心に打ち込めるようなものを持った人のほうが幸せになりやすいと。

それ。ホントにそうだよね。笑!!!

そして、映画とかドラマとかテレビとか本もそうだけども、見るより作るほうが幸せになれるそう!!!!それも、またわかる!!!!!!

本は読むのも楽しいけど、それを人に伝えるほうが楽しいんだよなぁ。これなんかわかる!!!!

ピアノも下手くそだけど、すごいピアノの人の動画で見て、全然弾けてない自分にがっかりするけど、それでも自分で弾けた時の方が嬉しすぎる、笑!!!!!!

それなんだろうなぁ。それ、わたし実践できてるから幸福度高めなのかなー嬉しいなー嬉しいなー笑

えみちゃんはひまっていう言葉持ってないよね。

って言われたことあるくらいやりたいことに囲まれてるって。もしかしたらものすごい幸せなことなのかもしんないなぁ。

Posted by ブクログ

4つの因子=やってみよう因子、ありがとう因子、何とかなる因子、私らしく因子

を大事に過ごしていくことが幸せの鍵だということ。地位財はそこそこにして非地位財(健康とか愛情とか)を大事にしないとね。

毎日幸せだったかどうかをチェックすることカレンダー⭕️❌法も面白そう!

Posted by ブクログ

幸せには2つの種類がある。他位財と非他位財。他位財とはお金やモノ、名誉など周囲との比較により満足を得るもの。人他位財とは自主性、愛情など他人との相対比較とは関係なく幸せが得られるもの。他位財の幸せは短時間、非他位財は長時間。

幸せな人の4つの因子

・「やってみよう!」因子→自己実現

・「ありがとう!」因子→他者貢献

・「なんとかなる」因子→楽観的

・「あなたらしく」因子→信念を持つ

Posted by ブクログ

全ての活動は幸せになることが目的だし、

幸せになることを設計できてないとだめなんじゃないか

と最近思ってきたタイミングで本書のことを知った。

近くの本屋にはなかなか売ってないのが残念だったけど、

大きな駅の本屋にあって即買いして読んだ。

序章は役に立つ幸福学とはということで、

なぜ幸福学で何を目指しているかが分かる。

第1章は幸せ研究の基礎を知るということで、

先行研究や関係ある分野の知識を得ることができる。

第2章は幸せの四つの因子の説明を知ることができる。

第3章は幸せな人と社会の創り方ということだが、

割と主観的に著者の考えが書いてある。

序章から第2章まででも良かったかもしれない。

四つの因子を満たしていると幸福なのか、

幸福な人は四つの因子を満たしているのか、

早く因果関係が明らかになってくれたら嬉しい。

以下、メモ。

・主観的幸福研究の指標

-幸福度

-生活満足度

-ディーナーの人生満足尺度

-感情的幸福

└日本語版PANAS

・フォーカシング・イリュージョン

└人は所得などの特定の価値を得ることが必ずしも幸福に直結しないにもかかわらず、それらを過大評価してしまう傾向がある

・ウェーバー・フェヒナーの法則

└人間の感覚は対数で感じられているという特徴

・地位財・非地位財

・カレンダー○×法またはカレンダー・マーキング法

└自分の幸せに何が影響するか、自分はどれくらい幸せかを人は意外と知らない

・ピーク・エンドの法則

└苦痛・快楽の評価はその活動のピークと終わったときの程度で決まるのであって、どのくらいの期間続いたかは無視される

・プロスペクト理論

└人が感じる価値の大きさは客観的な数値に比例しない

・因子分析

└多変量解析の一つで、多くのデータを解析し、その構造を明らかにするための手法

└そのデータが意味していることを整理して表すための軸をいくつか探す方法

└物事を分類するのではなく、物事の要因をいくつか求め、それら複数の要因がその物事にそれぞれどれくらい寄与しているかを数値化する方法

・第一因子「やってみよう!」因子

(自己実現と成長の因子)

-コンピテンス(私は有能である)

-社会の要請(私は社会の要請に応えている)

-個人的成長(私のこれまでの人生は、変化、学習、成長に満ちていた)

-自己実現(今の自分は本当になりたかった自分である)

・第二因子「ありがとう!」因子

(つながりと感謝の因子)

-人を喜ばせる(人の喜ぶ顔が見たい)

-愛情(私を大切に思ってくれる人たちがいる)

-感謝(私は、人生において感謝することがたくさんある)

-親切(私は日々の生活において、他者に親切にし、手助けしたいと思っている)

・第三因子「なんとかなる!」因子

(前向きと楽観の因子)

-楽観性(私はものごとが思い通りにいくと思う)

-気持ちの切り替え(私は学校や仕事での失敗や不安な感情をあまり引きずらない)

-積極的な他者関係(私は他者との近しい関係を維持することができる)

-自己受容(自分は人生で多くのことを達成してきた)

・第四因子「あなたらしく!」因子

(独立とマイペースの因子)

-社会的比較志向のなさ(私は自分のすることと他者がすることをあまり比較しない)

-制約の知覚のなさ(私に何ができて何ができないかは外部の制約のせいではない)

-自己概念の明確傾向(自分自身についての信念はあまり変化しない)

-最大効果の追求(テレビを見るときはあまり頻繁にチャンネルを切り替えない)

・クラスター分析

└多変量解析の一種で、多くのデータをもとに人々やものごとを分類するための手法

・メタ認知

└自分の認知をもうひとつ上のメタレイヤーから見ること

・ピグマリオン効果

└人間は、期待されると、期待された通りの成果を出す傾向がある

以上