感情タグBEST3

Posted by ブクログ

武勇伝を鼻高々に語る本はあるけど、この本はそんな傲慢な感じがなくて素直に読めた。てっきり60歳くらいの人かと思っていたらなんと39歳の時の著書だったとは驚きです。

・人任せにせずとにかく自分で手を動かす

・雑務のような仕事でも取り組む姿勢を見ている

・今の時間の使い方が3ヶ月、一年後の仕事の実績を左右する

・敬意を示す

・耳の痛い話を自分から取りに行く

・新しい部署の資料は全部読み込む

・人の依頼は断らない

・年下にも丁寧語を

当たり前のことだけど改めて大切だなと認識。雑務への取り組み方を見直そうと反省しました。

大きな業績を残した人も、こういう些細ともとれる小さなことを大事にしながら着実に結果を出していったのだな。日々大切に成長していきたい。チャンスを逃さないように。

Posted by ブクログ

書いてあることは、ほかの本でも書いているような内容ではありますが、著者はそれを自らの体験として実行してきており、なおかつ、さらっと書いているあたり「桁外れ」な雰囲気です。

分かっているけどなかなかできないこと、続かないことを、継続し続ければ数年先に大きな違いが生まれる。その単純なことを、しかと突きつけられた感じです。

自己啓発というのか、ビジネス指南書というのか、この手の本の中ではとても読みやすく、うまくまとまっていると思います。

Posted by ブクログ

200ページぐらいでサラッと読みやすい。

私も2日に分けて一気に読みました。

サンリオのライセンスビジネスを伸ばした人ですが、

初めにプロフィールを読んで

「あの」鳩山一族

三菱商事

ハーバードビジネススクール

海外ビジネス担当

普段読んでるベンチャー界隈の第一人者とはちょっと毛色が違うなあとか思ってました。

が、

マインドはめちゃくちゃベンチャー!!!!!

本が付箋だらけになりました。

これは若手社員にぜひ読んでほしい。

この人こんなこと言うんだ!?でいうと

>(「相手の期待を超える」の流れから)新人は歓迎会の際につぶれるまで飲まされるのが恒例になっていました。そこで歓迎会の日、私は「それじゃあ、飲ませていただきます」と行ってグラスを10個以上並べ、ビールを注ぎ、「いただきます!」と次々にグラスを空けていったのです。

不思議なもので、「飲ませてやろう」と思っていたはずの先輩たちは、私が自分からどんどん飲んでいくうちに、「お前、飲み過ぎだろう」と止めに入ってきました。

どうですか????これだけで読みたくなってきません?????????

もちろんめちゃくちゃ学びになることもたくさんありますし、こんなクレイジーエピソードばかりではないのですが、なんだかとってもやばい人を見つけてしまった(もう有名な方なんですが)という気持ちです。

Posted by ブクログ

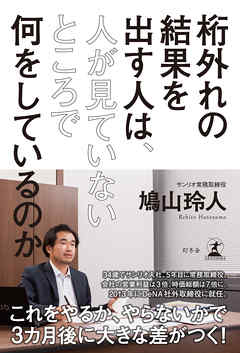

34歳ときに三菱商事からサンリオに入社した鳩山氏。

海外でのライセンス事業で成功し、会社の営業利益を5年で約3倍、時価総額は約7倍にした実績があり、その手腕をかわれ、DeNAの社外取締役に抜擢されるという輝かしいキャリアを持っています。

そんな著者の仕事術はどのようなものか。

結果、決して天才だから出来るとか、才能に恵まれていなければできないといった内容ではなく、愚直までにPDCAを実行しているのだなと取れる内容が盛りだくさんで親近感を覚えました。

以下はこの本で取り入れたい知識と考えかたです。

ご参照ください。

【真似したい知識・考え方】

1.毎日19時に退社して24時に就寝するなら、1日5時間の時間がある。1カ月で約100時間、1年間で約1200時間にもなる。この時間を成長のためにどう使うか考える。

⇒自分には時間がどれくらいあるのか、一年で1200時間あれば何ができるのかを書き出していく。時間からの逆算思考はとても有効だと思った。

2.例え経験していないこと、新しいことをやる場合でも、「これを克服することで確実にスキルアップできるんだ」とポジティブに考える。

⇒ボクのように、いやなことや憂鬱なことを避けてきた人はこの考え方が有効。

どんなことでもやってなかったことなら確実に「できることが増える」わけだ。

克服とまではいかなくともやってみることで苦手意識が減ってわかることが増えるのは確かだ。

3.わからないことを作らない

⇒わからないことを作ってしまうと人間は「わからないからいいや」と楽な方向に進む習慣を身に付けてしまい成長はたちまち止まってしまう。

わからないことを例外なくわかるようにしていくことこそが恒久的な成長につながる。わからないなら知識を習得し「やったことがある」という状況を作ることが大事。

Posted by ブクログ

・仕事の全体像と上司が自分に期待していることを的確につかむ

-準備を徹底する、資料や関連する本は全部読み込んでおく

・不安があるからこそ人は成長できる

-不安がある前提に立って、どうやって前に進むかを考える

・何もしなければ、学びはなく、評価も受けられない

・自分の非を認める言葉を口にする

-「私の悪かったところを教えてください」と謙虚に聞く

・成長する機会をつかむには、図々しく人を頼る心の強さが必要

・仕事の全体像、最終的な目的、その為にできること、自分への期待値を客観的に理解する

・人の力を借りるべき場面と自分でチャレンジすべき場面を間違えない

Posted by ブクログ

結果を出す人とそうでない人の差はどれだけ準備をしたかによる。

仕事力を高めたいならば、小さいことを毎日継続すること。

本当に欲しいものを手に入れるために、今日何をすべきか。を考えて行動する必要がある。

第1章ではとにかく準備をしておくことの重要性を説いている。

また紙とペンを使い、思考のプロセスを残すことを勧めている。

不安定さの中で生きていく強さを持つ。

不安を軽減するために、ひたすら情報を集める。

何もしないくらいならば、失敗した方がずっといい。

同じことを繰り返さないために、自分が改善できる余地はどこにあるか。を考えて行動する。

迷ったときは、既存のフレームワークに当てはめて考える。

周りを変えようとせず、自分を変える。よく言われることだが、譲れない面があったりするとなかなか難しいと思う。また常に自分を変えてばかりいても駄目だろう。

近くに立ち寄った際は、立ち寄るようにする。

人にしがみついて何かを得る努力をする人の方が成長する。

手厳しい指摘を受けた時は、反発する気持ちを飲み込み、意見を冷静に聞く。

やりたいこと。やるべきこと。に多くの時間を割く。そのためにはまず書き出すことを行う。

自分のスキルセットを見直す時間を設ける。

壁にぶつかった時は次のステージに進むためのチャンスだと考える。

受け身で仕事をしない。どんな仕事でも最終目的を考え、自分のできることを考える。

人に頼らず、自分1人で仕上げる気概を持ち、仕事に取り組む。

他のビジネス/自己啓発書でも見られる方法があり、

やはり準備や振り返りが大切であることを再認識した。

Posted by ブクログ

?新しい会社や部署に入ったら、その部署にある本と書類をすべて読み込む

?どんな分野でも専門家と対等に話ができるようになる

?社内のルールを覚える

?訓練と日々の実践を繰り返すことの重要性

?誰もやりたがらな仕事にこそ、大きなチャンスがあると見抜く

?何もしないくらいなら失敗したほうがいい

?周囲とうまくいかないときは、自分の悪い点を真摯に考え、それらを認めて言葉にする

?お付き合いがある会社があるときは、要がなくても立ち寄る

?苦手な人にも意識的に話しかける努力をする

?マルチタスクをこなせるようになるために自分のバリアを破る

?今の仕事にこだわらず、捨てる勇気をもつ

?先を考え、チャレンジを続ける

?できない、無理だとは言わない

Posted by ブクログ

タイトルに惹かれて購入しました。

尋常じゃないくらい成果を上げる人の「習慣」を知りたかったからです。

①ケタ外れのインプット

⇒新しい会社や部署に入ったら、そこにある資料全部に目を通す

⇒どんな専門家にも対等に話ができるようにする

⇒移動中でも、雑誌等で世の中のトレンド抑える、、、など

②ケタ外れのアウトプット、交際術、時間の使い方

⇒ほんのわずかでも時間があったら人に会う

⇒同時に複数の仕事をこなす、、、など

参考になる箇所は、非常に多かったです。

ただ、自分は、こんなに出来ないなと、正直感じます。

一定期間は、できそうですが、習慣化するのは相当難しい印象を受けました。

最近なんか、仕事でパッとしないなと思ったら、この本を読めば、カンフル剤としての効果ありです。

Posted by ブクログ

辻副社長は、この本に間に合ったのか?!

鳩山さんについて気になったきっかけが、ハーバードビジネスレビューの論文。(なぜ、ご当地キティちゃんが何でもやらされているかのからくりがわかる 「Harvard Business Review」2014年10月号 ダイヤモンド社)

その後、週刊ダイヤモンドの方でサンリオ特集(ウイスキー、日本酒を中心に ダイヤモンド2014年11月1日号 酒特集)を読んで更に興味を持ち、本を読みたいと思っていました。

読んで即、これは当たりだと感じました。

納得する理論をお持ちで、若くして段違いの成果を出されている方なので、書いてあることがすっと身にしみて、真似してみよう!と思えます。

その最初の章というのが、新しい会社や部署に入ったら、そこにある本と資料を全部読み込むというもの。

これ、中途入社で来た出来る課長がまず入社してやったと言っていたなぁ。

異動した時は一通り、制度や社内サイトを目を通したとは思いますが、本には

自分が入る会社の売上や利益、自分が配属される部署の社内の位置づけなども、その気になればいくらでも調べられます。

まぁ、これはIRを開示している規模の会社に限られる気がしますが、

「結果を出すための事前準備として学んでおくべきことというのは、実は目の前にたくさんあるのだと思います」

P15

という言葉を改めて見て、自分がもっと読むべき資料があるなと思わされます。

情報入手。事前準備。

自分が変わりたいと思うなら、その方向への準備として何が出来るのか。ちょっと、時間を作るべきかなと思わされました。

タスク管理について、取り入れたいと思ったのが

「レイヤーを変えて並べ直す」ということ。

フランクリン・プランナーの用語では「役割」にあたるかな。

それがレイヤーという言葉によって、自分の中で層が立体的に浮かぶ気がして。

「やるべきこと」と「時間」の配分がずれている

かどうか、確認したいと思います。

本の最後で、40歳までに何かを達成しなければという焦燥感について語られています。

この言葉で思い出したのがネスレの高岡さんの本。(とにかく動くこと。自分でやってみること。 ゲームのルールを変えろ 高岡 浩三 ダイヤモンド社)

こちらもお父様を40歳前後で亡くされて、強く40歳までに成し遂げる、という意識で入社時から本が出る頃まで行動を続けています。

ここが違うなぁと。

90歳くらいまで生きてしまうんじゃないかなぁ、と思って生きてきてしまっているなと。

「おわりに」で、鳩山一族の人間であることを明かしています。

初めて知りましたし、私は鳩山さんの考えと行動で今があると思っていますが、

本人にとってみればずっとのしかかる存在だったのでしょう。

コネもカネもあるうらやましい状態も、人によってはそう感じられないのかしら。

ないものねだりなのでしょうかね。

ずっと「あれ?」という思いで、調べるとこの本の中で何度も出てくる恩師、サンリオの辻邦彦副社長。

2013年11月19日に急死されています。

この本の奥付を確認すると、2013年12月10日。

「おわりに」が、2013年11月ですので、おそらく19日までに書き終え、出版準備のさなか副社長はお亡くなりになってしまった。

鳩山さんは、この本の原稿を、またサンプル印刷版のようなものを副社長に見ていただけたのだろうか。

39歳で誰もが知る会社の常務になって、本を出版できても、それでももっと早く、と思うような事が起こるわけですね。

この本を出して3年弱。

でもまだ鳩山さんは42歳。

サンリオを退任したという事で、サンリオという会社への今後は不安になりますが、鳩山さんが

これからどんな分野でどう活躍されていくのか。楽しみに注目していきたいと思っています。

Posted by ブクログ

・仕事で成果を上げる人は、実は見えないところで、できないことをできるようにするために、あるいはここぞという場面で望ましい対応がとれるようにするために徹底的な準備をしている。 結果が出せたかどうかはどれだけ準備をしたかによって差がついているのだといえる。

・移動中には片端から雑誌を読む。

情報量でアドバンテージがあると様々な場面で差がつく。

・自分の気持ちを安定させておくためにも、情報はたくさん持っていたほうがいい。

・わからないことを放置しておくと、人間の行動が抑制される

・スポーツでは毎日トレーニングするのに仕事ではなぜ何もしないのか。

日々の行動そのものがチャンスへの準備となる。19時に退社して24時に就寝するなら毎日5時間。年間で1200時間。10年後、12000時間のトレーニングは圧倒的な差を生む。訓練と実践の循環を日々きちんと回している人と、やるべき準備を怠って目の前の仕事を片付けることにしか意識が向いていない人とでは成長の速度が全く異なる。

・本当にほしいものを手に入れるには、「当分は手に入りそうにない」と嘆くのではなく、「3ヶ月後、1年後、3年後に手に入れるために、今日は何をなすべきなのか」を考えて行動する必要がある。

・何事も先のことはわからないし、先が見えないことによる不安が消えることはないという前提に立って、どうやって少しでも不安を軽減し、前に進んでいくかを考える。不安を原動力にして、いかに行動をおこすかで成長の度合いは大きく変わる。

・いつも「何に対して不安を感じているか」「どうすればそれを打ち消せるか」を考え、できるだけ心を平穏に保てるよう努力している。不安を打ち消すための方法として最も簡単で効果的なのは「情報収集」と「トレーニング」。

人は見えないものや知らないことには、恐怖を感じる。なるべく知っているやったことがある状態を作ることを、目指すようにする。

・直感を信じる。だが、うまくいかない時は状況を紙に書いて整理する。

・仕事でもプライベートでも何か大きな目的を達成するには、戦略が必要。戦略を行動に落としこみ、実行する必要がある。行動予定や、合間の考え事をしている時間などが、どんな目的に結びついているかを考える。より強く「やりたい」「やるべきだ」と思っていることには、より多くの時間を割くようにする必要がある。

・自分の努力が本来やるべきことのために費やされているかどうかは、常に日々の行動レベルでチェックする必要がある。

Posted by ブクログ

確かに自慢本ではあるかもしれないが、やはり成功者の話は参考になる!当たり前のことを当たり前にやることが何より大切だと学べた。会社の資料は必要なときに見よう、と後回しにせず、今すぐ見るべき!残業ではなく趣味で会社に残ればよい!専門的なことは外部のプロに頼めでは成功しない、まず自分で調べること!人にしがみついて何かを得る努力をする人が成長する!やり方を変えなければならないほど、仕事をあふれさせる!

Posted by ブクログ

久々のビジネス書。心に響いた。

・より強く「やりたい」「やるべきだ」と思っていることには、より多くの時間を割く。

・「ほかの人が飲みに行ったり寝たりしている時間に、自分は一歩でも二歩でも先へ進みたい」と頑張れる理由を自分のなかで明確化する。

Posted by ブクログ

一言で言うと、とにかく貪欲に、図々しいくらいに積極的に学ぶ姿勢、攻めの姿勢を持つということかな。

経歴が華々しすぎて途中から異次元の人のような感覚が拭えなくなってしまった。

Posted by ブクログ

■理由

2年目に入り、結果を残していける人間になりたいと考えたため

■気づき

自分の提案の全体像を自分自身が把握していない状態では良い仕事はできない(上長に言われたこと)

つねに自分が責任を負うのだという強いコミットメント

を持って仕事をする人はわからないことは自分で勉強する習慣がつく

■アクション

販売促進の本10冊

プロモーションの本10冊

広報の本10冊

広告の本10冊

広告バナーの本10冊

line@の運用の本3冊

Twitterの運用の本3冊

上記読む

Posted by ブクログ

新入社員向けや若手向けのビジネス本によく書いてある内容だが、小さいことでも毎日継続していけば仕事力がつくということが書いてあった。仕事以外の自由な時間に何を積み重ねるかによって、将来1年後、3年後に何が手に入れられるかが変わるので、何がやりたいかを明確にし、それに向けて今は何をするべきかや、どれだけリソースをかけているかを見直す必要があると感じた。目新しいことは無かったものの、そのちょっとした事を続けられる人が結果を出すということに繋がると思った。現状に満足せずに、次のステージに進むチャンスを掴めるよう、些細なことにも手を抜かずに取り組んでいきたい。

Posted by ブクログ

本書で特徴的なところと言えば「勉強をする」というところだと思う。それも専門家とわたりあえるレベルまで。

これは確かに重要で、技術部門から「できない」と言われた際に、それがどの程度なのかも分からない場合、完全に主導権を握られてしまい、本当はやれるのにやれない場合にみすみすチャンスを見逃してしまうことにもなりかねない。

ここの重要性は身をもって体感しているため、リマインドになった。

また、上記に伴い広い範囲の知識を付けること、の重要性を説いていることも直近では特徴的。スペシャリストがもてはやされている中、ゼネラリスト指向。自分の周囲を見ると、ゼネラリストとスペシャリストが兼ね合っている状況が多い超人みたいな人が多いが。。。

Posted by ブクログ

小手先のテクニックではなく、将来にもつながる凄く基本だけど大切な事が多く書かれています。

さらっと読むとそれはそうだなと案外簡単にできそうに思うような事が多いですが、実際やっみてかつやり続ける事は大変です。

大切なことはシンプル。シンプルな事は簡単にできることではないという事がこの本をじっくり読むと伝わってきます。

一つでも著者と同じようにできれば桁外れの結果を出せるに違いありません。

Posted by ブクログ

出版当時SANRIOの取締役兼DeNAの社外取締役も兼任していた鳩山怜人氏の自身の働き方の哲学について書いた一冊。

三菱商事やSANRIOでの自身の経験談をもとに準備の大切さや臆することなくチャレンジすることや出会いの大切さなど著者の経験から得た大切なことについて学ぶことができました。

時にはヒール役を演じるや睡眠時間を削ってでも時間を活用するなど刺激的な内容もありましたが、巻末の著者の思いなどを勘案すると非常に強いメッセージを感じることができました。

また、章末にまとめがあるのも知識のフィードバックができてとても役立ちました。

目の前のチャンスに積極的に立ち向かうことと失敗したらフィードバックをしてまたチャレンジすること、意識を高くもつことで自分を更なる高みへとあげてくれると感じた一冊でした。

Posted by ブクログ

うーん、アンタのそのモチベーションがあれば、そりゃ桁外れの結果を出すだろうとしか思えない。

大学時代までのベースが違いすぎる。

おっしゃることはごもっともですが、それ俺無理です!みたいな話満載(笑)

一番ぐっときたのは以下。

=====

多くの「できない」「無理だ」という判断は、自分の定義で物事を考え、勝手に限界を決めてしまった結果であることが少なくありません。

=====

これは図星かもしれない。

気をつけます。

Posted by ブクログ

バランスの良い自己啓発書。

著者自身の経験に基づいてはいるが、それに固執してもおらず、文章もシンプルで分かりやすい。

特別な斬新な発想はあまりないが、「入社する前から会社の情報についてはチェックしていて」「入社したときには外から得られる情報については一通り頭に入っていた」、「入社後は社内にある全ての資料を読み漁った」などの話は、度を過ぎた優等生という感じで逆に清々しい。

ちなみに著者は政治家の鳩山一族の出とのことだが、それを本文中では全く出さず、あとがきでちょっとだけ書いていたので最後に少し驚かされた。

Posted by ブクログ

・常に謙虚でいること

・些細なことも大切にする。人においても。

・常に貪欲な姿勢でいること。チャンスは目の前にある。

・情報は徹底的に集める。

・常に勉強していくことはいつも必要。

・失敗にも意味がある。

・どんな小さな仕事にも意味はある。

・仕事は自分の考え方、取り組み方次第でどうにでも変わる。

・小さな積み重ねが成功への近道。

・目標は明確化、できれば定性的、定量的な目標にすること。

Posted by ブクログ

タイトルの印象とは異なり、当たり前のことを着実にやることの重要性が書かれています。

Speee社員であればみんなできていることかと思いますが、新人の方や自分の現状を振返ろうとしている方にオススメします。

Posted by ブクログ

・実は人から見えないところで、できないことをできるようにするために、あるいはここぞという場面で望ましい対応がとれるようにするために、徹底的な準備をしているのだと思います。「結果を出す人」と「結果を出せない人」は能力の優劣ではなく、どれだけ準備をしたかによって差がついているのだといってもいいでしょう。

・「頑張ること」と「仕事で結果を出すこと」は、本質的に違うもの。成功や失敗というのは立場によって定義が変わり、結果の見え方も変わる。

・耳の痛い話を積極的にとりにいく:身近な人から手厳しい指摘を受けたときは、反発する気持ちを意識的にぐっと飲み込み、意見を冷静に聞くことが大切です。

・人間関係の「上下」を絶対視して「自分の立場が上だから」と人を見下したり、ないがしろにしたりすることは、避けるべきだと思います。つねに相手に経緯を払いながら、付き合うようにしたいと思っています。

・ビジネススクールとケネディスクールのリーダーシップで一番違うのは「時間軸」です。会社が危機的な状況にあるときなら「非常事態だから」と厳しい判断も受け入れられますが、平穏な状態に戻れば、多くの人の意見に耳を傾け、時間をかけて多くの支持を集めるようなリーダーシップで組織を変革していかなければ、組織運営が立ち行かなくなってしまいます。

・やり方を変えなければならないほど仕事をあふれさせる:自分の能力の限界を超えていくことによってしか、限界値を引き上げることはできないのです。マルチタスク型に慣れが必要なのは、タスクをあふれさせることが、仕事がやり方を変えることにつながっていくからでもあります。「やり方を変えなくてはこなしきれないくらい仕事をあふれさせる」ことで、半ば強制的に変えていくのが一つの方法なのだと思います。

・年に一度、仕事を振り返って履歴書を書く:1年の仕事の実績を整理するとともに、自分のなかで改善できたことは何か、新たに加えられたスキルセットは何かを振り返って、紙にまとめておくのです。

・結果を出した後こそ、さらに大胆になる:人は満足すれば、そこで成長が止まってしまいます。さらに先に進んでいくためには現状に安住せず、新たな一歩を踏み出す努力が必要です。一方で、今後の人生について考えるなら、現状の延長線上だけで一生を終えない可能性を視野に入れておくことも必要だと思っています。

・相手の期待をつねに上回る:仕事では、指示されたことをそのままこなすのではなく、必ず「本来の目的」や「その目的を達成するために自分が何を期待されているか」まで掘り下げて考え、その期待を超える結果を出すつもりで取り組むことが大切だと思います。ちなみに、「相手の期待を超える」ことで、ときには物事を自分の流れに取り込んでいくこともできます。

・「自分と関係がないもの」の優先順位を上げる:「この1週間は仕事関係の人にしか会わなかった」「ふだん接しているのが自分の会社の人ばかりだ」という状況を放置していると、どんどん人間としての視野や幅が狭くなり、思考も広がらなくなってしまいます。イノベーションは、多様性のなかからしか生まれません。「自分から遠いものの優先順位を上げる」ためのポイントは、時間の使い方を意識することにあると思っています。

・シンプルに言えば、リーダーシップとは、「率先して取り組むという気持ちを持って自ら方向性を示し、それを最後までやり遂げること」なのです。

Posted by ブクログ

仕事への疲れを感じる、モチベーションが上がらない。

そんな傾向を感じたら、仕事術の本を読むように意識しています。

この本は、34歳でサンリオに入社後、キャラクタービジネスを成功させ、わずか5年で常務取締役になったという、「桁外れな」ビジネスマン。

”結果を残す人”になるためにはどのようなことをすべきか、自らの経験を踏まえ、考えと実践方法を提示しています。

繰り返し書かれていることは、事前準備を怠らないこと、その一環として、情報収集をすること。

「配属された部署の資料を、すべて読んだ」というエピソードには驚きました。

おそらく若い年代に向けて書かれたと思いますが、部下への接し方やリーダーシップなど、著者と同年代の40代までのサラリーマンには、参考になる部分があるかと思います。

努力なくして成功は無し。

ネジを巻いてもらえる、一冊でした。

Posted by ブクログ

著者が実践している一つ一つは理にかなっており、実践したら着実に実力を発揮できると思うがちょっと息切れしそう。いくつかを自分なりに試せればいいなと思う。

Posted by ブクログ

出来る限り事前に情報収集をする。

小さいことを毎日継続する。週5日間5時間一年で1200時間。これをどう使うか。

あらゆる可能性を考えて、シュミレーションする。

社外取締役をやってみたい=本を読むなど準備を始める=頼まれる。やってみたい仕事のために事前に準備する。

不安を原動力に行動を起こす。苦手がないのはチャレンジしていない証拠。

人に教えようとすると新たな気付きがある。

本来やるべきこと(中長期の重要目標)をやれているかチェックする。

マーメイドの誘惑=目的を決めていても楽な方に引きずられる。やらなければ楽。負けないためには目標を明確にして無理してでも時間をとってやる。

意識的に自分から遠いもの、関係無いものの優先順位を高くする。そのための時間を取る。

1周間、どんな人にあったかリストアップする。

他の人が飲みに行っている間に自分が一歩でも2歩でもやりたいことはなにか。