感情タグBEST3

Posted by ブクログ

前作で人類が消滅した世界はどうなるかを解明しようとした筆者による、人類が存続できる世界を維持するにはどうしたらいいか? が主題になった著書。

最重要に位置付けられているのは人口問題。

20世紀初頭には15億程度だった世界の人口は、100年と少ししか経過していない現在では70億。このままの増加傾向が続けばあと半世紀で世界の人口は100億を越えると予測されている。

そうなった場合どうなるかは実際のところわからないんだけど、暗い見通しのほうがまあガチ。

とはいえ、統計だけを見てああだこうだ言うよりも、実際に世界中の社会の中でどういうことが起こっているかミクロ視点で丹念に洞察しながら疑問の答えを追求していこうというのが本書の基本的なスタンス。

「法律が守ってくれない以上、頼れるのは家族しかいない」「少しでも子供を多く作ることが、自分達の身を守ることに繋がる」と語る、パレスティナのある女性の姿を皮切りに、先進国も途上国も含めた各地の社会で生きる人々の声を拾い上げていく。

読んでいて好感を持ったのは、特定の誰かの声に肩入れしようとするのではなく、あくまでも人々の姿を出来る限りありのままに映し出そうと試みている点。それぞれのチャプターはノンフィクション群像劇のようで、点景の記述は(多少論旨の明確さやテンポを犠牲にしつつも)冷徹な姿勢で為されている。

人口問題といえば基本的には多いか少ないかという話でしかないんだけど、そこに至る導線がどういうものなのかは地域によって様々なのだなあということを思わされる。

若干疲れるけど、読み応えのある一冊だった。

Posted by ブクログ

デリケートな問題だから言葉を尽くさなくてはいけないのは理解できるけれど、これではたくさんの人に読まれないのではないかと危惧してしまいます。

できるだけ簡単に書かれたものが出回れば、あまり本を読まない人にも広まるのかな。広まればいいなと思います。

Posted by ブクログ

1992年の地球サミット、国連環境開発会議では「気候変動枠組条約」「生物多様性条約」やアジェンダ21など持続可能性に関わる5つの重要な合意がなされた。しかし、例えばアジェンダ21では「人口動態と持続可能性」に1章を裂きながらも実施手段としては有効な方法あるいは言葉が協定案から削除されている。それが「家族計画」と「産児制限」だ。

I=PAT(インパクト=人口x豊かさxテクノロジー)は生態学の規範となる式だが大事な点はこの式は時間とともに足し合わされるということだ。ビル・ゲイツの様な楽観派は持続可能性はイノベーションが解決する、またイノベーションで解決するしかないという。Tの値を小さくすれば人口と豊かさを保ちながら影響を抑えられると。それでもビル&メリンダ・ゲイツ財団は国連人口基金の資金の81%を拠出している。イノベーションとは新しい科学技術とは限らない。

93年第一回世界適正人口会議である試算が出された。93年を基準にエネルギー使用量を3KW/人(貧困層は3倍使えるがアメリカ人は1/4という水準)に抑えたとすると人口が100億人になったとして総エネルギーは30TWになる。93年の13TWをグリーンテクノロジーの開発で6TWに抑えられれば持続可能かもしれない。ここから計算すると生きて行ける人口は20億人となった。1930年代の人口だ。当時は一人1KWのエネルギーしか使っていなかった。飛躍的なテクノロジーの発展がなくても4.75kW/人であればやっていける。この場合は15億人だ。

ヨルゲン・ランダースの「成長の限界」は新たな油田の発見やノーマン・ボーローグの緑の革命で一旦は限界を超えたかに見えた。しかしノーベル平和賞の講演でボーローグ自身が言ったように「飢えとの闘い」では時間を稼いだに過ぎない。実際に緑の革命は地下水に頼っており世界中で井戸の深さはどんどん深くなっている。ランダーズ自身は続編の「2052」では世界人口は81億人で飽和すると楽観的な予測を建てている。それでも地球は今よりも住みにくくはなるのだが。

足りないものは何か?食料、水、天然資源、生物の多様性は低下し、人口密集はパンデミックに弱い世界を作る。単一作物の大量栽培は生産量では優位に立つがこれまた病気に弱い。例えばイスラエルとパレスチナはヨルダン川西側の帯水層の地下水に頼っている。イエスが洗礼を受けたヨルダン川の水は畑や養魚場からの流去水になてしまっている、死海で浮いてみようなんて考えない方が良さそうだ。水が足りないのは人間だけではない。アフリカからの10億羽の渡り鳥がイスラエル上空を通過している。ジブラルタルやシチリア経由の鳥もいるがメインストリートはここだ。すでに多くの鳥が農薬や農地のためにつぶされた湿地のためにいなくなっている。一旦はつぶされたが水源のガリラヤ湖の濾過装置であることがわかり復活させたフラ湖は以前の1/10ではあるがかろうじて筒の宿営地として残されている。渡り鳥がいない世界で生態系の連鎖は何を引き起こすのか?大躍進政策の中国では落ちた稲を食べる害鳥としてスズメが目の敵にされ追い立てられた。結果としてはイナゴが大量発生し飢饉に輪をかけることになり3年間で最大4500万人が餓死している。

どうみても非人道的な中国の一人っ子政策だがもしかするとその恩恵を受けたのは中国以外の国だったのかも知れない。一人っ子政策のおかげで4億人の中国人が生まれてこなかった計算になる。それでも水不足は深刻で南水北調という世界最大のー三峡ダムを超えるープロジェクトが進められている。それでも食料は輸入に頼り、不足するエネルギーを埋めるには当面石炭を燃やさざるを得ない。4省を覆うスモッグを生み出そうとも。中国の非人道的な社会実験は10年足らずで人口増加の歯止めをかけることができることは示したわけだ。男女比1.18という歪んだ人口比は若い数千万人の独身男性となり社会的緊張を生み、2040年には80歳以上の人口が1億人を超える見込みだ。現在6ポケットの中国の子供達は30年後6人を養うことになる。それでもさらに4億人を抱えるのに比べればまだましなのだろう。

カウントダウンは下巻へ続く。

Posted by ブクログ

人口増加が地球のキャパシティを超えつつあることを認識している人は多いと思うが、経済成長への影響が優先され、人口抑制の議論は無視されがちです。

本書では人口抑制が待ったなしの状況であることが多くの地域で様々な人に対して行われた取材で明らかにされています。

世界中の政治家に読んでもらいたい一冊。

Posted by ブクログ

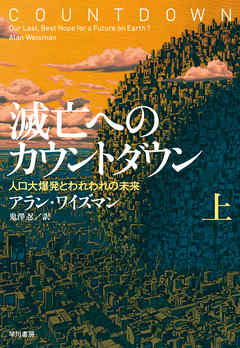

滅亡へのカウントダウン/アラン・ワイズマン著(鬼澤忍訳)

自分にとって解決できないほどの大きな規模のイシューは初めから考えないとする人も多いと思う。人口爆発の問題はそのもっともたる例であろう。しかしながらこの問題はいつまでも私たちが目をつぶっているだけでは解決できないものである。

すでに地球の人類は70億人に達しており、今世紀中には100億人越える。いつか、増えすぎた人類によって地球の資源は使い尽くされる日がくる。しかし、我々人類は誰しもが納得できる人口抑制の方法を確立していない。

こういった問題は将来、科学が解決してくれるものという楽観論もあると思うが、本当にそうなのだろうか。

確かにわれわれ人類がこれまで繁栄をしてきた過程には様々な技術的なイノベーションが生まれてきた。特に重要なのは、石油の掘削技術の向上と空気中の窒素を固定化するハーバー・ボッシュ法の確立とそれによって肥料の増産が可能となった点である。

P80

>合成肥料ができるまでは、共生関係にある植物とバクテリアのこうしたペアが土壌中の主な窒素源であり、地球が生み出せる植物の総量を制限しいていた。

>ー農夫は昔から豆類を交互に栽培したり、一緒に育てたり、窒素の豊富なクロウーヴァーのような被覆作物を農地に鋤き込んで窒素を補充したりした。

合成肥料の誕生によって、人類は絶え間なく農作物を生産できるようになった。しかし、これを行うには高温高圧が必要である。この肥料の生産は化石燃料の供給が続く間しか維持できないものである。

P70

> 誰もが菜食主義者だったら必要なのはその土地の四分の一だけだと、草食動物は主張する。というのも、それ以外のすべての土地は現在、家畜は放牧するか、

> その飼料を育てるためのものだからだ(一キログラムの牛肉を生産すると平均的な車が一六〇マイル(約二五七キロメートル)を走る場合と同程度の二酸化

> 炭素が排出され、一キログラムのコムギを育てる場合の一〇倍の水が使われる)。

僕はながらく、こういった問題は菜食主義によって解決できるのではないかと考えていた。しかし、物事はそれほど単純ではなさそうだ。我々人類の増加のペースが早すぎるからである。1900年には世界人口は10億人しかいなかったのに対して、現在2000年には70億人に達している。およそ7倍である。幾何学的な倍増ペースをもってすれば、多少の工夫やテクノロジーではせいぜい数十年の猶予を与えてくれるにすぎないのではないだろうか。

P61

>「こう想像してみてください。ある種のバクテリアが二分割することによって増殖します。その二匹のバクテリアが四匹に、四匹が八匹に、と続きます。

> さて、午前十一時に一匹のバクテリアをお瓶に入れるとしましょう。正午には、瓶がいっぱいになっていることが観測されます。」

あたらしいテクノロジーによって、人類はいくらか延命させれるかもしれない。新しい瓶を1つ2つ新たに見つけたとする。空間は倍々になる、しかし、これで安泰というわけにはいかない。次の瞬間にはもう新しい容器もいっぱいになってしまう。幾何学的に増えるとはそういうことである。

人類は来るべきこの人口爆発を抑制する具体的な方法をまだ確立していない。しかしながら、日本を先進国として人口が減り始めた初めての国として将来モデルケースに

なるかもしれない。将来を悲観することがないようにわれわれがなすべきことを考えたい。

Posted by ブクログ

新年早々、なかなか刺激的なタイトルだが、陰謀論めいた話でもなければ、悲観論のみに終始した内容でもない。

新しい年を迎えると、人は「おめでとう」と言う。友人や知人に赤ちゃんが誕生しても「おめでとう」と言うだろう。だが、そんな身の回りの「おめでとう」の集積が、社会や世界全体で見た時にも、本当に「おめでたい」状況になっているのか。そこには、直視しなければならない現実がある。

ホモ・サピエンスが初めて姿を表してから、人口が10億人に到達するまでにかかった時間は20万年。その後のわずか200年余りで人口は約70億人までに膨らんだ。そしてその勢いは留まるところを知らない。もしも人類がこのまま軌道修正をしなければ、2100年の人口は100億人以上になるのではないかという予測もあるほどだ。

その数値を目にした時、誰しもが頭に浮かべるのは次の問いかけだろう。はたして地球は、人口の総数を収容できるのだろうか?そして、それは持続可能性のあるものだろうか?

著者は『人類が消えた世界』でおなじみのアラン・ワイズマン。前著は思考実験の書であったが、今回は中国、ニジェール、インド、ヴァチカンなどの様々な国を実験室さながらに観察し、各国の現状を描き出す。人口が直面している課題は国ごとに様々。そして、その課題を生み出すファクターも、政治、宗教、倫理、科学と千差万別なのである。

イスラエルの超正統派ユダヤ教徒には、平均して一家族当たり7人弱の子供がいるという。そのせいで、エルサレム最大の街区では人の多さに押しつぶされて街が荒廃し、1/3を超える世帯が貧困ラインを下回る。彼らの目的は、自分たちの宗派の勢力を拡大するということ。要は宗教上のファクターによる人口レースが、人口過剰の大きな要因となっているのだ。

一方、イギリスの人口増加は歴史的な要因に端を発する。増加する人口の2/3以上が、旧植民地からの外国人移民とその子供たちなのだ。過去200年にはなかった速さでの人口増加は、インフラ面における大きな問題を引き起こしているほか、増加するイスラム教徒に対する警戒心が、新たな人種問題につながる徴候も見え始めている。

さらに特異なケースとしては、イランの例が紹介されている。女性1人あたり約9人という生物学的には限界寸前であった出生率が、たった10年間で途上国の最低レベルの2.1人にまで下がったというから驚く。彼らがやったことは、あらゆる避妊手段を無償で提供したほか、メディアを通じてのキャンペーン、結婚前の講習など、至極真っ当なことばかりである。また、女性の教育向上や出産の決定権が人口に大きな影響を与えているという因果関係が見られるのも興味深い。

このような人口の問題が表面化するまでに、歴史的にはいくつかのイノベーションが存在した。その一つが1913年にドイツ人の手によって為された農業技術のイノベーションである。ハーバー・ボッシュ法と呼ばれる手法により、空気中の窒素を捉え、人口肥料をつくることが可能になった。もしこの人工的な窒素肥料の道が拓かれなければ、世界の人口は当時の20億人程度に留まっていたのではないかとも言われている。

そしてこれらの人口に大きな影響を与えた人物が、光と影の両面を併せ持っているのも特徴的だ。ハーバーとボッシュが果たした農芸化学の発展が、二つの世界大戦を長引かせる要因にも大きく貢献したことは有名な話であるし、人口論の大家とされるマルサスも陰鬱であるという批判を受け、今なお評価の分かれる人物である。

それだけ人口をめぐる問題というのは、一筋縄ではいかない難解なテーマと言えるだろう。単一の分野や、特定の国に閉じた視点では見えてこない問題が多々あり、読み進めるほどに一個人に出来ることなど何もないという無力感を感じたほどである。だが本書の後半、一章の分量を割いて記述される日本のパートを読むことで、少し考えも変わった。

先進国において多産多死から少産少死へと転換する、最初の国としての日本。日本が直面する課題は、これから多くの国が後に続く問題だ。それは同時に「人間は成長なしに繁栄出来るだろうか?」という大きなテーマを我々に突きつける。世界の人口問題を、実験室さならがらに見ていると思っていたのだが、実験室はこちらの方であったということだ。

日本の未来を語る著者の論旨は、居住地としての地方の魅力がこれまでなく増していくというものだ。小規模で地元に根差した市場が新たな魅力を得て、繁栄という語が再定義され、絶え間ない集積ではなく、週あたり労働時間の短縮と生活の質が重視される。描き出されているのは、そんな明るい社会像への兆しだ。

人口を増やすだけでも減らすだけでもなく、均衡を取り続けていくことの難しさ。適正値がどこにあるのかも分からないし、それが変動することへの難しさもあるだろう。だが、どんなに世界規模の複合的な要因による課題であっても、全てのことを同時に解決する必要などない。何か一つの大きなファクターがきっかけとなり、連鎖的に解決されていくはずなのである。そう考えると、日本におけるマインドセットの転換というのは、世界の人口問題を解決するための重要なインジケーターになるのではないかと思う。

様々な領域に及ぶテーマであるがゆえに、本書のメタアナリシスに沿って概況を俯瞰していくことは、自分自身との接点を見出しやすくしてくれる。待っていれば誰かが何とかしてくれるという姿勢が思いっきり前のめりに変わる本書を、2014年最初のオススメ本にしたい。

最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

Posted by ブクログ

地球に持続的に居住できるキャパシティを超えた人口になっているのではないか、という考察の本。

テクノロジーの進化によってマルサスの予言は現実味を帯びないままやり過ごしてきたが、遂に限界まで来たのか、それともまだまだ進化で覆い隠せるのか。

そうでなくとも人口は少ない方が住みよい社会だと思うけど。少子化は「問題」ではなく、人口の適正なダウンサイジングの過程なのだと思いたい。

Posted by ブクログ

地球の人口が増えすぎて、この先大丈夫だろうか。という問題に取り組んでいる。

それはまるで、ダン・ブラウンの作品「インフェルノ」にでてくるゾブリストの思想のようであるが、本当にこのまま人口を抑制しなければ、未来はどうなるのであろうか。