感情タグBEST3

Posted by ブクログ

いろいろと考えさせられる本だった。

私はよく空を見る。きれいな雲があったら嬉しくて写真を撮ったり、満月が見えていたりするとそれはとても感動する。我ながらひまだなぁと思うっていたがそれは心の余裕があり、人生を彩っている材料だと気付かされた。この気持ちを大事にしたいと思う。

そしてそんな美しいものを美しいと思える自分自身も褒めてあげたい。昔から安全基地がありポジティブになれる環境があったことにも感謝したいと思えた作品だった。

Posted by ブクログ

私は何となく日々を過ごしている、そんな風に思う人におすすめしたい。何となく過ごす日々の裏側には、幼い頃からの自身の経験や脳の働きが大きく影響しているかもしれない。自分自身や日々の暮らしについて、新たな視点を得るのによい一冊。

Posted by ブクログ

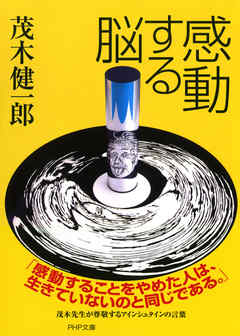

著者は茂木健一郎氏。

脳もやはり嬉しい、楽しいことが好き。

考えるなら脳がワクワクすることを考えたい。

日々自分の脳を進化させるヒントが満載。

読んで良かったと思える本です。

Posted by ブクログ

脳の中にある約1千億の神経細胞は活動し続けている! 「感動する」ということが大切で、感動体験を積み重ねると、脳は活発になるんだと嬉しくなってしまいました。 年齢を重ねても生きている限り脳は育つ。 新しいことに感動し、意欲を持って過ごしていきたい。

Posted by ブクログ

脳科学者である茂木氏の、感動を大切にするべしという気分切り換えのための一冊。

何も難しい事は無い。少しの心がけで気持ちを切り換えし、いかに日々の生活を充実したものにするかを説いてくれている。おおげさな、特別な事など一切載っていないが、ヒトの脳機能を踏まえた上でのアドバイスは説得力あり。

Posted by ブクログ

感動しなくなったら死んでるのと一緒、感動することで脳はその重要な情報を記憶にとどめようとしてる、感動することは学ぶこと、脳味噌の良し悪しより大事なのは意欲、ネガティブ脳を打破するにはネガティブを上回るポジティブを注ぎ込んでやる、英国のギャップイヤーの制度など、学ぶことがいろいろあった。特にネガティブ脳の話は週番明けてまだメンタル的に立ち直れてない自分にあてはまってた。

Posted by ブクログ

「感動することをやめた人は、生きていないのと同じことである」

勇気がわいてくるような本!

ごくごく読みやすかったです。

茂木さんの意見に大いに賛成☆

Posted by ブクログ

科学臭さのない脳科学本。こういう感じが逆に科学を突き抜けているような気がしました。茂木先生は某スピリチュアルのE氏と別の本で対談されていたり、科学に執着しすぎない部分がみられました。普通に参考になることが多い本だと思います。

Posted by ブクログ

初めて茂木先生の本を読んだかなり読みやすく

なるほどーと思うことが多かった。

何にも興味がなくなると外見もだけど脳も衰えるんですね

ガッテンガッテン

Posted by ブクログ

内容的にはたいしたことを云っているわけではないが、ネガティブ思考は脳がトレーニングしてしまう、だからあえてそのネガティブ思考をうわまわる、ポジティブ材を用意すれば良い、との言い方はうつ病の僕には大変参考になった。

Posted by ブクログ

面白かった。

日常の些細な場面で素敵だなと思えたり、

感動したりできる人の方が、脳科学的にも

プラスの効果が期待できるというところには

大いに納得できた。

目に見えない脳の機能って

不思議に溢れているし、知らないことだらけ

だということを気付かせてくれた。

Posted by ブクログ

「感動することをやめた人は、生きていないのと同じことである」 これは、相対性理論を発見した、二十世紀最大の天才科学者と言われているアインシュタインが残した言葉です。人は生きていく中で、実に多くのものに出会っています。たくさんの人たちに出会い、初めての街や風景に出会い、味わったことのない美味に出会う。その一つ一つに感動を覚えることで、人生はキラキラと輝いてくる。

このように、空白の時間から生まれたものを書き出していくとキリがありません。しかし、空白の時間そのものが何かを生み出すというわけではない。空白の時間に何を見て、何に感動するかということです。

Posted by ブクログ

何となく日々を過ごしていてそんな自分に疑問を持っている、、、

そのように思う人におすすめしたい一冊です。

過ぎ去っていく日々の活動における反応には、”幼い頃からの自身の経験による脳の働き”が大きく影響しているというアプローチから始まります。

過去への考え方とこれからの未来の出来事への考え方、捉え方を学ぶことによって、新たな視点を得るのに良い本です。

Posted by ブクログ

茂木さんの作品。茂木さんが好きなので、古本屋でゲットしました。

印象に残っているのが、

『心の余裕とは、自ら作り出すもの』

ということでした。また、心に空白をもつこと=ゆとり、ということも書かれていました。

どうすれば、心のゆとりを作り出すことができるか

今後の課題です。

Posted by ブクログ

自己啓発本の中身を、脳という科学的根拠で裏付けたような内容。

意欲と脳の発達は密な関係にあるということ、

100歳を超えても脳は発達し続けるという事実は面白かった。

自分の持っている脳と可能性に期待したくなるような一冊。

脳科学的内容が薄く、精神一般論が広く書かれていたので、

このジャンルへの入り口としてはうってつけ。

Posted by ブクログ

思わぬ幸運に偶然出会う「セレンディピティ」とはまさにこのことか!と言わんばかりの今の自分に必要だった本。 (ギャップ・イヤーを持ち)心に空白を持つことが感動を生む条件。よし、大学卒業してまさに今、ギャップ・イヤー。感動してやろう!!

Posted by ブクログ

脳科学者である茂木さんの著書。

脳が持つ不思議さを茂木さんらしく説明してくれている。

脳には、感動することが何よりも必要で、感動によって創造性が生まれ人生を良い方向へ動かすことが出来るという。

より感動するためには心に空白部分を作る必要がある。仕事の事ばかり考えていると空白部分が出来ないので感動しづらくなる。

胃はおなかがいっぱいになればもう食べれないが、脳はいくらでも感動をすることが出来るので心の空白を上手に作る必要がある。

最後にアインシュタインの言葉

「感動することをやめた人は、生きていないのと同じことである」 だって。

Posted by ブクログ

いろんな物事に目を向けて、新しい見方を得ていく。それこそが「感動」であると思います。そしてそのために必要なのが創造性です。

創造性とは、芸術家が描き出すものだけをさすわけではない。人々が日常に日々生み出す、工夫や発見、改善、なんでもが創造そのものだと著者はいう。そうした創造性の源は「感動」することにあるという。

「感動」することは、体験や経験から得られるから、きっとその「感動する」気持ちや素直な心、気持の余裕が大切だと思う。もうひとつ著者が言うのは「意欲」。

常に「感動する」ことを大切にし、たくさんの体験を生かし、自分の中に蓄積する。そして、「意欲」をもって、新しいものを創造しよう、チャレンジしようという気持ちを持つ。

素直な気持ちと、思いを大切にして、日々を大切に生きよう

意欲を含む感情は、脳科学的には「生きていくうえで避けられない不確実性に立ち向かう適用戦略である」

生きる上で、不確実性は避けられない。特に、人間社会では不確実性の連続である。その不確実性に立ち向かうことが「意欲」そのものであり、感情そのものである。

「意欲」を持つことに大切なのが、「自信」。「自信は体験から築かれるものだと考えられるが、逆の考え方もできる。自信を無根拠に持つこと。脳は、そう思うことで本当に自信を持つことができる」

「人生は不確実性の連続。その不確実性に対して、前向きに立ち向かっていく力が自信なのです。」

自分は自信がないのでは、とよく思う。自信がないので、くよくよし、判断できない、主張できない、ミスをする、失敗する、楽しめない。失敗が怖い?後悔が怖い?そんなとき、この言葉を思い出そう。人生がそんなにうまくいくわけない。そんな中、立ち向かっていくのが自信なんだと。

人生というものは計算通り運ぶものではない。

だからこそ自分の中にある感情というものを最大限に活用することが大切なのです

「自分らしく生きるとか、潜在能力を生かすということは、端に論理的に判断することではない。」「自分の感情をコントロールしながら、しかも感情だけで流されないよう知性でコントロールする。それこそが人間らしさと呼べるかもしれません」

人間の不確実性に立ち向かうための、自信。答えのない問題に対する、感情による判断。これは人間の持つ本質。そこに目を向けず、答えに縛られたり、知事困るのは本来あるべき姿ではない。感情を認識したい上で知性をもって立ち向かうことが大切なのではないか。

感情を鍛えるのは、きっと感動なんだと思う。感動して、その時の気持ちを価値観として吸収する。自分の人生の価値観を生む。そのスパイあるがとても有意義だと思う。

だから、もっともっと感動することが大切なんだね。

完璧に思える人も、本人はどこかに悩みや劣等感を抱いているもの。問題は、自分が抱えているマイナス面と、どう折り合いをつけていくか

「一度失敗したことばかりに目をやっていると、マイナスの感情の回路に切り替わってしまう。これを脳の引き込み現象という。このときは常にマイナスの気持ちに引き込まれてしまう」「過去の経験が記憶として偏桃体などに残り、とらわれてしまう現象が脳科学的には存在する」

負のスパイラルに陥ることはしょうがない、しかしとらわれ続けるのアよくない。この解決には「脳の仕組みを客観的に知っておくことが重要」だという。

「いつも自分の記憶やコンプレックスを気にしてクヨクヨしていると、脳がそれを学習してしまう、そのくよくよがネガティブ脳を強化することをしっかり認識してしまう」ことが重要。くよくよしていることで、人間っていうのはそう思い込む人種なんだと。

そして、そのうえで具体的な対処としては、頭を切り替えてみるとか、原因を客観的にとらえてみることが大切だ。自分にはその癖が強いから特に意識しよう。

また、「自分の力だけで頑張りすぎない」のも大切らしい。

Posted by ブクログ

帯に書いてあった「感動することをやめた人は、生きていないのと同じである。」

という文にまずひかれた。これは茂木さんが尊敬するアインシュタインの言葉。

前から気にはなってたんだけど、脳系の本はいっぱいよんでたから

あえて読みたいとは思ってなかったんだよね。

でもモンゴルから帰ってきた今、タイミング的に読んでよかった。

感動すること、何かを感じること、これって生きていくうえですごい重要なこと。

感動するときって傷ついているんだって。

だから感動しすぎると涙が出てくる。

日本の自動車会社の話で、

日本の車って技術では一流なのにデザインは二流らしい。

なぜかというと、戦後の復興の中で日本人が要求したのが価格と性能だった。

だから自動会社も消費者に合わせて車作りに励んだ。

つまり日本人の自動車への欲望レベルが低いってことらしい。

いきいき生きるためには感動することが大事。

そしてそのためには意欲的にならないといけない。

意欲的に生きるには、欲望レベルを高く設定する必要がある。

たぶん茂木さんがこの本において言いたかったことは、

いかに脳を感動させるかってこと。

脳には限界がないんだから脳を常にいい状態にしてフル活用させるべし。

身近にある小さな感動にも気付けるようになれると毎日が楽しいね☆

34 「十五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知り、

六十にして耳順う」

☆常に人は進化し続けられるんだな。これは孔子が論語の中で書いた文。

45 単に知識や技術をつめ込むのではなく、コミュニケーション能力や個性を育んでいかなければ

いけない。そういう考え方から、いわゆる「総合学習」が始まった。この「総合学習」、

実はイギリスが過去に試みていたのです。しかしイギリスではでは、すぐにこの教育の落とし

穴に気づき、再び以前の教育に戻すこととなりました。

☆やっぱり基本的な知識や学力は大事なんだね。会社とかでも上の人は下の人のやってる

仕事内容をしっかり認識していないと指示出せないし。

47 日本でビル・ゲイツは育たないのか?技術や経営戦略は一流なのに、個人として突出する

人材がでなくなった。

☆日本では何より協調性を大事にするっていうのもあるかも。

64 加齢に伴って意欲が落ちていく大きな要因は、神経細胞やエネルギーなどの減少ではあり

ません。体験や知識が多く蓄積されることによって、不確実性の要素が減っていくことに

あるのです。

新しいことにチャレンジしようという意欲がなくなっていくわけです。

92 人間は美しい環境の中に身を置くことで、生きる意欲が自然とわいてくる。

☆料理する時や勉強しようとするときキッチンや机がきたなかったら、片づけている間に

意欲がなくなる。確かに〜。

132 脳が自分自身を変える大きなきっかけになる情報が来たと察知したときに、

感動というのが起こるわけです。

163 教養というものは、意欲をかきたてる源でもあります。その偉人はどういう思いで

生きてきたのか。どうして世間はその人物を評価したのか。それを自分なりに

考えつくすことで、自分がやるべきことや目標が見えてくる。

165 赤ん坊は他者がいなければ生きることができない。だから他者の優しさを

本能的に要求する。

180 ミラーニューロンという神経細胞がある。これによって一瞬のうちに相手の表情と

自分の過去の体験を比較するわけです。

多くの経験を積んだ人ほど他人の気持ちがわかるといわれる。

203 しっかりと欠けている資質を見据える。そしてそれを払拭する努力をすることです。

208 「セレンディピティ」という言葉があります。「思わぬ幸運に偶然出会う能力」

243 イギリスでは高校を卒業して大学に入る前に、約一年どこにも属さずにすごします。

(ギャップ・イヤー)

☆ギャップイヤーならぬギャップウィークとかでもいいね。どれだけ感動できるかが

問題なんだ。