感情タグBEST3

Posted by ブクログ

本書で著者は、「美しい」とは「合理的」ということだと主張します。ただし、「美しい」が自分のなかで生じる感動なのに対して、「合理的」は「他人の立場からの説明」である点にちがいがあり、それゆえ「合理的」ということは「他人の声」として理解されるものだとされます。「感動してしまった自分自身」を納得させようとして、ことばに出して説明するとすれば、それもまた「他人の声」です。

そして著者は、「美しい」という感動に打たれてしまったとき、ひとはそれを理解するためのことばにたどり着くまでに「時間がかかる」といいます。「美しい」とは、合理的かどうか判断するまでの時間のなかに存在するのです。しかしその一方で、対象が自分にとってどのような利害をもたらすのかという「合理的」な判断をおこなう以前の、「美しい」という体験は、「自分とは直接にかかわりのない他者」に出会うことを意味していると著者は述べます。

「自分はこれを美しいと思うが、あなたはどう思うか?」という話をするとき、人は「おどおど」するということから、「美しい」と「孤独」をめぐる考察に進んでいくところなど、著者らしい繊細な視点が示されていて、興味深く読むことができました。

Posted by ブクログ

「美しい」がわかる人と、分からない人。

「美しい」を実感するということは、「シンボリックに自分を語ってくれるものを発見する」ということで、それは理解されない孤独を癒す友達のようなものである。

そして、そもそもの始めに「美しい」を実感するためには、他者の愛情という「豊かさの力」が必要である。

しかしながら、人は「孤独」という「自由」に安住することなく、成長=自立に向かわなければならない。センチメンタリズムなどという言葉で孤独からの脱出をひとたび放棄(=時間の囚人)してしまえば、それは「美しいをわからない」ことなのだ。

「美しいを実感すること」は敗北を知ることに似ていて、その「実感」の先には「他者に対する敬意」がある。

「美しい」は、「存在する他者を容認し、肯定すること。」

注がれた愛情が「美しい」を生むのだとすれば、そういう気持ちで日々を過ごしたいものだと思う。

Posted by ブクログ

良い問いは人を成長させる。

やなせたかし氏は、かつて書いた「まんが学校」のなかで、こんな問いをしていたそうだ。

「あなたは馬のさかだちが描けますか?」

いくら馬のデッサンがうまくてもそれは漫画ではない。

現実にありえない馬のさかだちを描けるかどうか。

さて、橋本治の書く文章は、ひたすらに問いが進んでいく。

よくありがちなつまらない答えに着地することなく、出かかった答えに対して、なぜその答えが出たのか、あるいはその答えは本当に正しいのか、ひたすらに問い続けて話が進んでいく。

ビジネスでは「結論から書きなさい」と言われる。

その観点でみたら、決して良い文章ではない、ということになるだろう。

いつまでたっても結論が出ず、問いばかりが進んでいく。

でも、この本は面白い。

自分では立てることのできない問いが次々と登場する。

問いを立てるというのは、一つの能力であり、その能力(才能)の深さに打たれながら読み進めていく。

才能というのはこういうものか、と思う。

ぜひ「この問いは、いままで自分が立ててきたことのある問いだろうか」ということを考えながら読み進めてみてほしい。

Posted by ブクログ

橋本治さんの書かれる文章はちょっとわかりにくい…という声も聞こえてきますが、とにかく最後まで読んでみて欲しいと思います。

私には、共感できる部分が多くて、特に、愛情というのは、人の中に育つものをじっと待ってあげること…という部分とか、自分の中に幸福感がちゃんとあって、それが欠けた状態があって、自分が求める姿を発見した時、人はそれを美しいと感じる…という部分がとても心に残りました。

Posted by ブクログ

この本と、「科学的」って何だ!を

同じ値段で売るちくまってわからないと思ってしまう。

科学的がひどいんですよ、もちろん。

橋本治のいつもの調子の話です。

簡単にいうと、美しいを実感して生きようね。

楽しく生きたものが、幸せですよ。もちろん。

Posted by ブクログ

読んでいて自分は理解できているのか、わかって読んでいるのか、文字の羅列を追っているだけじゃないかと不安になった。途中で(芸能知識的に)わからない例が出てきてわかならいと思う部分があるなら他はわかってるのか、よかった。と思った。要するに、「知っているか知らないか」「知らないと判断できない」と言うところかと思う。人は全てを知らないくせに全てを知ったかのように何かを好きだと言う。判断材料が揃った思えるかどうかは人それぞれではあるが…。みたいなぐるぐるする思考回路を本にしたような読み物。よく言語化できたな…と驚く。国語の問題に話が面白かった。小学生の時から疑問だった。同じ事考えてる人がいて嬉しかった。もう一回読みたい。そもそも題名が素敵。

Posted by ブクログ

美しいとは何か、を言語化しようと読書。自分の思う答えはみつけられなかったが、美しいとは合理的、機能美、主観、整っている、落ち着かせる、幸福、これらキーワードかなと思う。

Posted by ブクログ

同年代、というか、僕より年下の小説家さんで、津村記久子さんという人がいます。

もう6年くらい前に友人に本を勧められたのがきっかけで、新刊が出るたびに愉しみに読んでいる、大好きな小説家さんです。

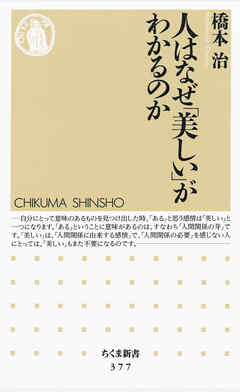

その津村記久子さんが、橋本治さんの「人はなぜ「美しい」がわかるのか」について、

「最近読んでとても面白かった」と昨年おっしゃっておられたのがきっかけで、この本、読んでみました。

橋本治さんの、2014年の本。

いわゆる新書本ですね。

表題通り、どうして「美しい」という想いをひとは抱くのだろうか?というのがお話のはじまりです。

なんですが…まあ、65歳も過ぎて、橋本治さん、知とことばの地平線を自由わがままに爆走、という感(笑)。

●美しい、というのは、何の得にもならない観念でしかない。当然ながら、知識偏光の受験エリート的な考え方では、「美しい」という感じ方はあまり育成されない。

●美しい、というのは、ある種の合理性、ヒトの体、世界の成り立ちの合理性から感じられるところもある。

●美しい、というのは、ある種の余裕、精神的余裕、愛情に恵まれたゆとり、みたいな隙間から生まれるものであろう。

●そして、美しい、という判り方は、自分の都合だけで回っていない世界を認識することと重なってくる。他者を、世界を受け入れる、という受容性や寛容性が無いと、育まれない。

●つまり、美しい、というのが分からない人、判っているつもりでも、判っていない人と言うのも大勢いる。

と、言うような考察部分は、いつもながらの橋本節の剛腕さと相まって、楽しめるところでした。

そこから話は、飛ぶというかどんどん発展していきます。

●美しい、というのは、かつて王侯貴族が権威づけに使っていたもの。現代になっても、結局は美術品を始め、それと変わらない部分も多い。

●いわゆる民芸運動などは、人間の歴史ではごくごく最近のマイナーな、それこそ観念的な運動に過ぎない(だから価値がない訳ではないが)。

●美しい、と感じる心の動きには、孤独みたいな個人性が絡んでいる。

●そして、孤独の歴史。近代以前は、「孤独」という観念は存在できなかった。生きるために共同体が必要で、そこからこぼれおちて個人になることは、生きていけないこと。それが狂乱として芸術では記録されることになる。これ、かけおちものを含めて、前近代の日本の物語論とも相まって。

●結局は、20世紀もずっと、前近代の制度を否定しようとして、新しい制度を作れずに前近代制度に組み込まれていく運動に過ぎなかった。例として、全共闘世代が会社員になっていく、的な。

●21世紀になって、恐らくは経済等のグローバル化から、外部的に「前近代の枠組みでは立ち行かなくなる」という状況に現れて、「次なる枠組みは見えないけど、今の制度では立ち行かない」という変革受難期に入っているのでは。

●そこから話は「美しい」が判ることから教育論にも足を踏み入れる。内田樹さんの「修業論」じゃないけれど、「基礎」を会得しないとそこを超えていけない、そして「基礎」はつまらないし理不尽なものだ、みたいなオハナシ。

●そこから、ぐぐぐっと「清少納言と吉田兼好」に。「美しい」を享受する枕草子と、「美しい」の彼岸で世をすねる徒然草。この考察は、桃尻娘の作者的感性爆発で、前後の文脈関係なく面白い。判りやすい。

と、いうような内容が実に相前後して語られて、

●ひとはなぜ「美しい」がわかるのか、…というか、なぜ私橋本治は「美しい」が分かるのか、という、幼年期まで回想しての自分史が自由に語られます(笑)。いやあ、自由だなあ。

その例が、「例えば若い青年の友人がウチに泊まった時に、キスまでして…」みたいな言及があって、内容結論以前にそのたとえに「ちょっと待ってちょっと待って」と読みながら慌てたりしたり(笑)。

いやあ、ほんと自由だなあ(笑)。

というような感じでさくさく淡々と読みこなせちゃった一冊。

…ですが…総論としては、面白くなくはなかったし、部分的に「へー」はいっぱいあったけど、読み物としては比べれば小説の「結婚」の方が全然、破壊力がある一冊だったなあ、という感じ。

自由に語る、橋本治さんの人生論的な一冊、そのつもりで斜めに愉しみながら読めば、愉快なのではないでしょうか。

Posted by ブクログ

美しいとは、判断基準が自己にあるもの。他者との関係において発生するもの。幸福を知って孤独を感じるから、気付くもの。夕焼けのキラキラを、月を美しいと思う時、私のそれはそれは幸せの思い出と繋がっている。相変わらず、橋本治の本は難しくて、何度戻っては読み直し、やっと自分の中に言葉は入ってくる。時間がかかるが面白い。時をおいて再読したい本。

夕焼けはなぜ美しいか?清少納言にわかって兼好法師にわからない理由。夕焼けは近代社会のもの。キラキラ輝くものが美しい理由。愛情とは介入しないこと。美しいとはある種の学習の結果。孤独(家制度からの逸脱)は、罪破綻を意味していたから、前近代に孤独はなかった。

途中、橋本治の男性との恋愛話は若干寒かったが。

Posted by ブクログ

三回目。自分の中で過渡期になると再読しだす本の一つ。

完全に自分の土俵での感想ですが…、

最近自分は「悲しい」とか「哀しい」という感情について気になっているのだけど、橋本さんは「孤独」についてどんなに言及しても「かなしい」という感情については言及しないんだなぁ…と思った。どことなく、「かなしい」と思うことを敗北のように捉えている気がする。

例えば、ラストに杜甫の詩について語っているのだけど、悲哀を感じさせるような言葉が語られてる部分を好きでは無さそうなところとか。

ただ、自分にとっては「かなしい」という気持ちと「美しい」という気持ちは不可分にひとしいようなところがあるので、逆にこれ読んで自分の問題が炙り出されたかも。

再読情報下↓

Posted by ブクログ

捨てようと思って再読してしまったよ。改めて読むとめちゃくちゃ面白いなー。/以下適当なメモ。清少納言は、サブカル女子っぽい。自分に無駄な自信があり、うかれているかんじ。一方兼好法師は、サブカル女子が嫌いなオタ男子っぽい。知識としては、美しい物がわかってるんだけど、それをむやみやたらに好きとはいえないし、いう自信もない。なんで、まぁ自虐的に、どうせおれなんてとつぶやいている。/平安時代が、もう日本の文化の最高潮で、一番華やかで「美しい」ものを美しいと屈託なく言えた時代で、すでに鎌倉は、美しいを本当の意味で実感することはできないという意味では、ほぼ現代的だなぁとおもた。鎌倉リアリズムとはよくいったものだぬ。

Posted by ブクログ

「美しいという事態は人間の利害から外れている」・・だから美しいのだと思います。「あとがきのようなおまけ」の近現代の【孤独】についての解釈は反芻したいところです。

Posted by ブクログ

128

『枕草子』を書いた清少納言が「時代の中に生きた美の冒険者」であるのに対して、『徒然草』を書いた兼好法師が、「時代の中に生きなかった美の傍観者」であるという違いです。

だから、兼好法師は出家してしまう。

→徒然草=「隠者の文学」はつまんねぇ

146

『徒然草』は「王朝の美学」を語ることに挫折した男による、日本で最初の「人間世界」を語るエッセイ集です。気がつけば「王朝の美学」はもう遠くに去っていて、自分の目の前には「美」を欠いた雑な「人間世界」があった。つまり、「現実に目を向けた」です。

→出家=世を捨てることの意味

245

批評に必要なのは、「終わってしまった領域の確定」で、だからこそ対象化は、「過去にする」を必須とするのです。

国破れて山河あり

Posted by ブクログ

「美しい」と思う感覚はどこから来るのか。著者によると、「美しい」を感じるには「リラックスを実現させる人間関係」と、自分の所属するもの以上にいいものがあるという「外への憧れ」が必要とのこと。なんとなく分かる。そして、どういうわけか日本では「美しいが分かる人」は敗者との位置づけらしい。そうであれば、圧倒的な敗者にこそなりたいものだ。

橋本治はあまり読んだことがないので分からないのだけど、うねるような、伸縮するような文章が特徴なのか、思考の流れをそのまま文章にしたような感じと、言葉を多義的に使ったりしている部分とが少し読みにくかった。

Posted by ブクログ

「美しい」がわかる、ということを筆者は「美しい」を個人が発見することと定義する。つまりいろいろな「美しさ」を知識として知っているのではなく、物事を見たり触れたりしたときに「美しい」と個別にはっ発見する能力について考察している。

著者の幼体験からは青空ではなく台風のときの激しく動き続ける雲であったり、一日遊んだ後の夕焼けだったりする。

さらには「徒然草」が「枕草子」よりも圧倒的につまらないのは吉田兼好が「美しい」を自分で発見できないつまらない中年男だったから、と身も蓋もない分析を行う。このくだりが非常に面白い。

最後に杜甫の「春望」から冒頭の「国破れて山河在り」を引いて結んでいる。「世界は美しさに満ち満ちているから、好きこのんで死ぬ必要はない」さらに「世界は美しさに満ち満ちているから、“美しいがわからない世界”が壊れたって嘆く必要もない」。

この世に「美しい」を見つけることが出来るという能力は、人間を生きさせる力にもなり得る、ということはありそうだ。

Posted by ブクログ

[ 内容 ]

人はなぜ、「美しい」ということがわかるのだろうか?

自然を見て、人の立ち居振舞いを見て、それをなぜ「美しい」と感じるのだろうか?

脳科学、発達心理学、美術史学など各種の学問的アプローチはさまざまに試みられるであろう。

だが、もっと単純に、人として生きる生活レベルから「審美学」に斬り込むことはできないだろうか?

源氏物語はじめ多くの日本の古典文学に、また日本美術に造詣の深い、活字の鉄人による「美」をめぐる人生論。

[ 目次 ]

第1章 「美しい」が分かる人、分からない人(「美しい」が分からない人;「美しい=合理的」という発見 ほか)

第2章 なにが「美しい」か(なぜ私の話は分かりにくいか;「カッコいい」の意味するところ ほか)

第3章 背景としての物語(嵐の雲を「美しい」と思った時;台風を「美しい」と思ってしまう人間の立つポジション ほか)

第4章 それを実感させる力(不思議な体験;だったら人生はつまらないじゃないか ほか)

[ POP ]

[ おすすめ度 ]

☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度

☆☆☆☆☆☆☆ 文章

☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー

☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性

☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性

☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度

共感度(空振り三振・一部・参った!)

読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)

[ 関連図書 ]

[ 参考となる書評 ]

Posted by ブクログ

美しいを「夕日の美しさ」で切り込んでいくところが印象的。

結局「美しいものは美しいから美しいんだ」っていう話に落ち着ける訳だけど、そこに至るまでに、相当な説明が入ります。

自分には絶対こんな風には言えない。すごすぎます。これももっかい読みたい。

Posted by ブクログ

タイトルに惹かれて買ったはいい

けど・・・。途中で飽きてしまいました。

また最初からじっくり読もうかな。

好き嫌いがはっきりわかれそうな本です。

Posted by ブクログ

「美」というなんとも曖昧で人によって千差万別なものを、易しく読み易い文章で解き明かす1冊。橋本氏が述べたいことが読み進めるうちに明らかになってくるが、それを延々と、異なる例を持ってきては説明する繰り返しにも思えてしまうのは少々残念。