感情タグBEST3

Posted by ブクログ

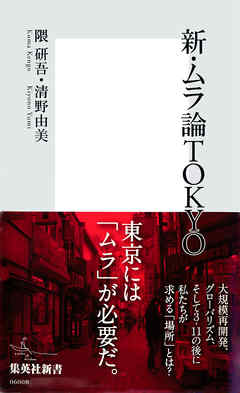

隈研吾と清野由美のまち歩きシリーズ第2弾。

今回もこの2人の掛け合いを楽しませていただきました。

本文中で「ムラ」という単語を「村」と区別して使っていたのは、「ムラが出る」のムラからとったものなのかな、と推測してみたり。過去の時代に村が都市化した後、各々の住民の生活に呼応するように町並みが変化していき、いい具合にムラが出てきたと隈研吾が感じた場所を選んだのだとしたら、この人の言葉の使い方には本当に敬服してしまいます。

秋葉原編の隈さんは一見の価値あり!

Posted by ブクログ

都市化が進み村は衰退したが、しかしその都市の中に新しい形で「ムラ」が形成されていた、というのは面白い。やはり人間には村的なものが欠かせない、あるいは人間の性として形成せずにはいられないものなのだろう。街並みを見る際の建築家の独特の視点が面白い。 ・社会と建築の関係に変化。建築の「動機」に変化。 ・1つは持ち家願望。アメリカ型解決法single-family house。社会主義的解決法、集合住宅。村的な粘っこいつながりは排除された。 ・「空間の商品化」というフィクションが村を破壊した。がそのまやかしも自壊を始めた。サブプライム。 ・311で我々は破壊され尽くした空間になお残る何かを感じた。それこそがけっして商品化され得ない空間の持つ力だ。その磁場がムラを形成する。 ・下北沢ムラ。近代化から偶然取り残された結果、「醗酵」が進み熟成した。 ・日本の都市計画に「運動神経(センス)」はない。過去に唯一後藤新平だけが関東大震災後の復興でやろうとしたが、周囲に潰された。日本では無理。 ・下北沢を脅かす、ゾンビのようによみがえった戦後の都市計画。道路特定財源制度という劇薬。ゼネコンや地権者を肥やし、空虚な街を増やしてきた。 ・市民が下北沢を守ろうと動き出した。様々な著名人、文化人も加わり洗練された街づくり計画を市民側から提案。下北沢フォーラム。 ・21世紀はモータリゼーションへのアンチテーゼ。まず道路を敵とする発想が必要。ファミレスやコンビニが増えるような街づくりは失敗だ、と言っていい。 ・都市計画は「闘い」の場である。様々な利害関係者、住民の中にも反対賛成があり、住民でなくてもそこに愛着を持つものなど、入り乱れての戦場。 ・下北沢は意に沿わぬ結婚などしなくていい。世間に流されず好きなように生きてきた老いたお嬢様がシモキタ。老いてもモラトリアムを貫く精神的タフネスが必要。 ・すべての創造はモラトリアムから生まれる。現代の「ムラ」はそんなモラトリアム人間に居場所を提供する、空間的仕組みの別名。 ・利害対立の両側を理解できること。セルフ・デプリシエーション(自己否定)やユーモアがないと都市計画なんてやっちゃだめ。 ・フランスの都市計画には諧謔性がある。インテリジェンスとウィット、エスプリが必ずついになっている。彼らと付き合うのはしんどいが、非常に面白い。 ・都市計画はおばちゃんを笑わせられるようなユーモアが必要だ。 ・高円寺ムラ。軍隊、陸軍の規律がもたらす陰が濃い。規律への反動としての、サブカルチャー、カウンターカルチャーな雰囲気がここにある。下流階層を優しく受け入れるムラ。中野のメガストラクチャーが実に軍隊的。 ・20世紀にゾーニングという発想が生まれて街を区分けしてしまった。本来はもっと混在していないと都市の抱擁的存在を再生できない。見直すべき時期に来ている。 ・「素人の乱」なんでも人工的に整えて金に換えていく風潮にNOと言いたい。 ・町の成り立ちそのものが男権的。21世紀のまちづくりには女性的な要素が絶対必要。 ・秋葉原ムラ。擦れ違いと演劇空間。 ・ムラは人を救う装置。村には地縁と血縁があってその”しがらみ”が人々を救ってきた。地縁・血縁は現代では”ネットワーク”と言える。現代では地縁はインターネットでのつながりに、血縁はアニメやゲームなどバーチャルな存在との関係に変貌を遂げているとみることもできる。それでもなお「肉を持つ人」として実際の場所との関係を求める。その場所としての役割を秋葉原が担っている。人とすれ違うだけでも、他人との対比の中で「自分」という存在を確認・実感できる。そういう空間。 ・ムラとは演劇的空間であった。人々はその空間で「演劇的救済」により互いを救済してきた。しかしやがて役割が固定化し演技の自由度が失われていく。これがムラ(村)の閉塞感につながっていき、やがてムラは「ハコ」と化す。近代の村の否定はこの「ハコ」の否定だったのだが、同時に演劇的救済まで否定してしまったことが悲劇の始まり。 ・アキバムラのヘンタイ性こそが日本の未来を拓く。人間の本性の半分は「ヘンタイ」でできてるのに、皆それを無視したがる。これを組み込まずして本当の「ムラ論」とはなりえない。20世紀のコミュニケーション論もコミュニティ論もキレイすぎる。 ・昔の村は食欲や性欲を垂れ流せる「土」があった。都市はコンクリートで覆われ、欲望は地下へと潜った。しかし秋葉原はコンクリートの上にヘンタイ性にまみれた欲望が成立している稀有な空間。 ・世界的にみても、ここまでヘンタイ性が洗練された形で都市に組み込まれている場所はほかにはない。日本にはそういう形でヘンタイ性と都市的なものを調停させる文化的伝統があったとも言える。 ・(メイド喫茶にて)内装が学校の文化祭レベルの安っぽさだからこそ、芝居が成り立つ。メイドカフェは、客も店もある虚構の中で演技をするという点で、銀座の高級クラブに通じるものがある。銀座は年寄りのヘンタイを受け持ち、アキバは若いヘンタイを受け持っている。 ・日本文化の世界に誇る核心は「ヘンタイ性」にある。谷崎潤一郎、川端康成しかり。 そのヘンタイ史に併走してきたのが日本の女性。ヘンタイ男を演劇的にうまく取り扱うことに長けてきた。メイドカフェにはその「日本的婦女子育成」が綿々と継承されている。 ・空間の快楽性。日本では貧相な空間ほど快楽性が高い。だから内装はチープでいい。 ・麻生太郎の成り下がりっぷりこそ、21世紀の、成熟し衰退する日本がモデルにすべきかも。「オタク」とは麻生、鳩山といった上流階層から、一般人、外国人までひっくるめて通用する、社会に対する新しいスタンスの別名。全員で平等に成り下がって、その成り下がり具合に快楽を見出す。その舞台としてもアキバの持つ意味は大きい。 ・「マニア」と異なり、「オタク」という言葉には「非モテ」が付きまとう。「負ける男性」という階層が21世紀になって台頭してきた。無理に強くなろうとせず、弱いことを逆手にとって無駄な争いを避けて生き延びる。衰退する日本が諸外国と渡りあう新しいモデルとなるかも知れない。 ・弱きものをまとめて受け入れるムラとしての秋葉原の発展は必然であり、その装置の一つがメイドカフェともいえる。 ・ガチャポン会館の不思議な空間。フレーミングと縮小による、どろどろとした人間的なものを「文化」にする常套手段。秋葉原ではこのフレーミングと縮小を使って、人間のリビドーを「文化」に高めている。 ・秋葉原クロスフィールドの浮きまくりっぷり。秋葉原の魅力は今も昔も場末のバラックと祝祭性にあり、その主役はドロドロとしたムラ人達。そこに浄化された建築と住人を入れても混ざるわけがない。 ・戦後の日本に、アメリカ式のピューリタン(清教徒)的な潔癖さが入ってきた。日本人が馬鹿みたいにそれに憧れてしまったのがそもそもの間違い。日本人はそもそもそんな潔癖さに耐えられない、勤勉ではあるが、わりかしユルい民族。 ・欲望は人間の生きる原動力。欲望が無かったら生きていけない。ただ、この欲望をどうやって取り扱うか、というのはローマ帝国の時代から都市計画のテーマだった。都市計画は欲望の処理系の一つ。その最たるものが「広場」。秋葉原は街全体に「人間の性欲がすれ違うための21世紀の演劇的空間」がちりばめられている。 ・秋葉原にヘンタイの様式美が興りつつある。メイドカフェの演技もあと100年も経ったら歌舞伎。 ・小布施ムラ。 ・ムラの再発見。村の消滅→国家が地位を高める。五月革命、レヴィ=ストロース。本物の社会と偽物の社会。 500人くらいの互いに顔見知りの人々からなる社会を本物。属性によって社会を構成するわけではない。性別や収入や趣味と言った属性によって成立する社会は偽物である。本物はある時間の継続の結果として属性を超えて出現する。 属性によって形成される「共同体」と「ムラ」を峻別した。「野生の思考」 ・ムラには「経済」と「美学」の両立という難しい問題がある。ムラは「固有の場所であり、多様な生き方と選択肢のよりどころであり、人が存在する価値を「エコノミー」から「ライフ」へと振り戻す地域」のこと。難しいのは、一度都会的なものを経験しなければ、多様性の受容にはなかなか至らないこと。村がそのままムラになるのは厳しい。 ・湯布院と小布施がその候補となり得る。 ・「セーラが街にやってきた」 ・街並み修景事業。80年代に、今のグローバリズムの惨状に通じる私有と新築を旨とする再開発を否定した先見性。補助金に頼らず「官・民・個人の対等な利害調整」をルールとした。実に時代を先取りしたやり方。 ・大きな駐車場を3つの施設で共有。それぞれに呼び方が違う。公共スペースというのは利害の対立する複数の癖のある連中が集まって初めて成立する。こういうオトナな妥協が存在しないと公共スペースなんて永遠に作れない。 ・オープンガーデンの思想が根付いている。民家の庭を観光客が横切っていく。 ・市村さん。鹿島の石油コンビナートの再開発で荒廃していく農村の風景を見た。また、市民の「被害者」として補償金をふんだくる姿にも辟易した。「加害者」も「被害者」も作らない、そういう街づくりをしようと考えた。 ・あとはゾーニングへの憎悪。20世紀のアメリカで生まれた特殊なルールで普遍性なんてなにもないのに、世界中が真似をしてしまった。商店も町工場も住宅も、有機的に配置されて初めて活発な人の動きにつながる。「たすきがけの湯布院」が愛読書だった。私は孤独な変わり者。 ・市村さんは非常に「目」の良いシティボーイ。「最先端の完成とネットワークの集まる磁場」がムラだとして、ここは小布施堂・桝一「界隈」がコアとなっている。これを作り上げた「目」、商売とは違う所を見ている。遊び心のセンス。 ・セーラ・マリ・カミングスさんが小布施に乱入。既成の枠をぶっ壊して可能性を広げた。宮本さんのナショナル・ロマンチシズム建築から、モーフォードの「グローカル・オリエンタリズム」へ。 ・ナショナル色を排するため、さらに小さなローカルを取出し脱色し、アク抜きをしてグローバルに通じるほど洗練させる。これがグローカル。オリエンタリズムはそのアク抜き加工に西洋人を使う所。アメリカ人はきれいにしすぎる。ムラにはもう少し汚さを残してほしい。農村と町場の断絶をより深めてしまった感がある。 ・街づくりはやがて地元のセンスで閉じてしまう。セーラさんの乱入は、異国人である、女性である、という非常に稀有な第三者視点が導入された。そして、彼女は日本の伝統の職人芸に新しさを見出した点が、20世紀的価値観に慣れた日本人には難しい発想だった。 ・思想闘争は孤独な変わり者でないとできない。自分を被害者だと思っている人は思想家にはなれない。人は誰しも加害者であり被害者でもある。そんな平衡感に立脚してこそ思想が力を持ち、人々を巻き込んでいく。シティボーイと思想という一見矛盾するものを合わせもった人が街づくりのカギを握る。 家父長→疲れた男→少女の癒し→母性・抑圧的な母→反抗する少年→強権的な父性→ 二項対立の否定、小さなムラの乱立を是

Posted by ブクログ

建築家・隈研吾さんとジャーナリスト・清野由美さんが、TOKYOに残る個性的な街を歩いて、新たにできつつある”ムラ”について論じている。ムラとして登場するのは、下北沢、高円寺、秋葉原、そして小布施。

個性的な街が生まれたのは、歴史的経緯と周辺地域とのバランス、あるいはそこに街を形成するようなキーパーソンが存在していたから。現代の都市再開発はそのような個性や独自性をなるべく見出さない形で、経済効果や効率性を突き詰めてつくられているので面白くないのは当たり前です。

それでもムラというコミュニティが根強く存在しているのは、日本人の精神性にフィットした粘着質な考え方が根強いからであり、宗教観や社会論の見地からも様々な議論が呼び起こされていきます。そういった多面性を包括した街というのは非常に面白いですね。

グローバル化とは不可逆的な流れですが、それによって日本のローカルが崩壊していくというのは、ちょっと短絡的な思考です。むしろ、グローバル化の影響を上手く取り込みつつ、都市のなかでムラが進化していくことで、また違った内側からの視点が出てくるのではないでしょうか。実際に日本の若者は内向きになっていると言われていますが、それは改めて日本の良さを見直そうというムーブメントに他なりません。

地方経済は疲弊していると言われていますが、それもグローバル経済という指標で見ているからであって、そこに生きる人々は実際にはたくましいです。都市における競争社会において技術的・文化的に洗練されたモノの見方やプロジェクトのススメ方を身につけた若者が、それぞれの地域に入っていくことで地方も変わっていく、そんな胎動があちらこちらで始まっています。

Posted by ブクログ

隈さんの考えがちょっぴり鼻につく箇所があって、理解を難しくさせる表現もあるが、こういうのは概して建築家固有の性癖なので、仕方がない。総じて、各ケーススタディを丁寧に論じており、都市におけるムラ的な居場所の重要さが理解できる。特に小布施の取り組みは、超一流を使いこなし、真の意味でのマネジメントを実施した事例として理解した。

Posted by ブクログ

「村」というものを単に地方の小規模経済圏としてではなく、建築を初め、そこでの生活や社会構造といった観点から考察している。

そもそも、なぜ「村」を「ムラ」と表記しているのかだが、これは著者が戦前の都市化する社会以前から存在していた村に対し、戦後、村が都市化を経て、再び村化したものをムラと定義している。

ムラの事例として、

下北沢

高円寺

秋葉原

小布施

を挙げている。

アメリカ型の住宅政策で都市化してしまった日本社会は、未来に対して「再開発」という選択肢しか考えられなくなっているが、このシステムがすでに自壊してきていることに、誰もがうすうす気付いているはずである。

だが、誰もが見て見ぬふりをして、日々更新される様々な事象に目を向けている。

この再開発型の思考回路は、すでに無意識レベルにまで日本人の思考に浸透してしまっているが、その産物は、大量生産・大量消費という枠組みの日常化であり、その結果として、われわれは日常的に「社会のゴミ」を排出しつづけるシステムに陥ってしまったとも言える。その清掃の仕方も考えずに。

そんな観点からすれば、本書のムラ論は、本流にならずとも、社会のバランスを取る上で非常に有効なシステムになると考える。

Posted by ブクログ

吉祥寺、高円寺、秋葉原、小布施を取り扱った珍しい構成。

大規模の開発が起こる東京に目を向けるのではなく、自然発生的に、小さい塊の連鎖が都市を構成して行くダイナミズムに目を向けた内容。

大資本がうごめくトップダウンの東京と、カオスと言われる所以のボトムアップがうごめく東京。

対話形式なので読みやすいと思います。相変わらず隈さんの本質を見抜く所が凄いと思う。

Posted by ブクログ

「空間の商品化」の限界という視点が共感できる。地縁・血縁など便利な社会になる中で断ち切ってきてしまったつながり・かかわりをどう結びつけるか。場所に密着したムラにはそんな可能性があるのかもしれない。

Posted by ブクログ

シリーズというわけでなないのでしょうが、前書 『新・都市論TOKYO』があります。こちらは大規模開発の町がトピックであったので好みではなくざっと

目を通しただけでしたが、本書は下北、高円寺、秋葉原、子布施といった、住みやすそうな町ランキングにあがってきそうな町が語られていて好感でした。

エリートが計画する大規模開発にではなく、地に足が着いている人たちが主役になっている町特集でしょうか。

隈研吾がいう「ムラ」がどんなものか。成長し続ける町、TOKYOに求められているものは? とか、秋葉原をちょっと知りたい、という興味がある人はぜひ読んでみて。いろんなヒントがありそうです。

Posted by ブクログ

ゾーニングという制度を見直さないと、都市という抱擁的存在は再生できないと思う

→日本のゾーニングの配慮は女子供には向いておらず、商店街に破れた制服の女子高生のポスターが貼ってあるパチンコ屋さんがあってこどもに見せたくないなあと思う。そういうゾーニングのされ方は都市的議論にあがらないのだろうか。何が規制してくれるのだ?景観だと思うけども。

日本社会独特のプレッシャーの中で、女性たちが生き残るために、男性には知られないところでひそかに磨き上げてきたものです。

→隈研吾と清野由美の恐らくお互いにわかっていてスルーし合うジェンダー観が非常に日本社会的でもはや面白いなーと思った。

すぐ読める。軽い本です。息抜きにちょうどよかった。

Posted by ブクログ

隈研吾は、家を私有することに対して、否定的な意見を述べる。

しかし、その問題を解決する解を持っていない。

コーポラブティブ住宅によって、みんなで作ろうとするが、

結果私有であったために、それは失敗の要因だったとする。

彼の頭の中には、サハラ砂漠の中での住居のように、

簡単に建てられ、自然と境界線を置くことなく、私有しない

原始共産制のようなユートピアが、あるのかも知れないが、

現実的に 持ち家制度を 否定しても解決できない。

夢の中での、住処を模索しながら、都市ではなく

村ではない「ムラ」のイメージを掻き立てるが、

そこでも私有制を否定することはできなかった。

隈研吾は、自己矛盾に堕ちて、不満を述べて、吐き出し、小間物屋をしている。

20世紀は、多くの建築物が建てられて、都市となった。

そして、村が消えていった。それは、持ち家願望にあり、

持ち家を持たす金融システムが確立したからだという。

アメリカ型、集合住宅貸家型、中国の都市籍と農民籍の

3つのパターンは失敗して、村が破壊され、消滅した。

隈研吾の求める 青い鳥 ムラは、どこにあるのだろうか?

下北沢、高円寺、秋葉原、小布施を街歩きする。

下北沢の面白さが発酵して、昭和をなつがしがるムラ。

高円寺は ユルい感じで、男権システムの暴力から逃げて、

寛容性と慎み深さのあるムラ。

秋葉原は、ヘンタイ性を飲み込むことで、多層な欲望を飲み込むムラ

小布施は シティーボーイの目を持つ旦那様の作り上げるムラ。

結果としては、私有制を否定するものは見つけられなかった。結局 日本は サハラ砂漠ではないのだ。

Posted by ブクログ

全体的にはすごく面白いんだけど、男性原理・女性原理みたいな話を持ち出すこと自体が、今やとても「おっさん臭い」し、とはいえそれについてすごく勉強しているというわけでもなさそうなので、中途半端で直感的な思いつきに過ぎないもののように感じる。

加えて、斜めからものを言ったりするのはもうやめたとこの本で言っておきながら、小布施での試みには結構斜に構えているように見える。自覚的なのかどうなのか(自覚的なら、「あえて皮肉めいたことを言うと」とでも言って欲しかった)。

隈研吾さんは基本的に好きだし、話も態度も面白いと思って注視しているが、こういうところはいただけないと思う。

Posted by ブクログ

20世紀は分断の世紀であった。高層ビルは、人間を土地を分断する装置であった。土地から遊離した人間は、その土地に住む人間同士の絆をつむぐことができず、無縁社会と呼ばれるような現状を作った。

21世紀は融合の世紀である。もう一度、人間が土地と融合し、住民同士の絆を創出する必要がある。しかし、これは「三丁目の夕日」の時代に帰るということではない。

21世紀にふさわしい、多様性を認めるコミュニティを本書では「ムラ」と表現する。

下北沢、高円寺、秋葉原など、都内にもムラはある。そして小布施などのムラが地方にもある。

東京の生きづらさ、働きづらさを解消するヒントがここにある。

Posted by ブクログ

下北沢、高円寺、秋葉原、小布施に着目して対談方式の文章である。

ムラ論と言う面白い視点から各場所をみている。それぞれの場所の成り立ちを歴史を通して述べられているのは勉強になる。

Posted by ブクログ

隈さんの新書の2冊目。

今度は、ムラ論らしい。

都市計画について、雑談していておもしろい言葉。

(1)都市計画というのは一種の運動神経だと僕は思うんですよね。永遠に正しくあり続けられる都市計画というのはないわけで、ある時期に何をやったか、後でどう効くか、ということなんです。(p33)

(2)先ほど、都市計画というのは「闘い」のことだ、って言いましたけど、利害が反する相手の立場がよくわかって闘ったときに初めて、豊かな結果を生むんだよね。(p63)

(3)日本って、中心部はひどく空虚だということ。中心にいるエリートは馬鹿ばっかりだっていうこと。(笑)その虚ろな中心の周りにある場所の輝きが、空虚さをかろうじて隠蔽し、救っている、という事実でした。(p86)

放談もいいが、これからの都市計画のあり方をまじめに語って欲しいな。まあ、都市計画に関心を持ってもらうための本と思えば納得できるか。

参考文献、レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』『野生の思考』、中谷健太郎『たすきがけの湯布院』

Posted by ブクログ

会社で借りた本。

第一弾の、「新都市論Tokyo」を読まずに臨んだが、面白かった!

都市計画の今後について、「ムラ(村に近いが、少し異なる概念」を視点に、下北沢、高円寺、秋葉原、小布施を題材として語る対談。隈研吾は、根津美術館等をてがけた建築家。

隈さんの考えにはおもしろいものがある。そして、町を歩きながら語るやり方もおもしろい。

ただ、根底にあるのは、20世紀型社会が崩壊し、再開発も大型できれいであればよいていう中で、都市はどうあるべきか。

本書ではあまり触れられていないが、少子高齢化、財政悪化も交えながら議論するとおもしろいだろうな。

第一弾のほうも読んでみます。

Posted by ブクログ

三浦展共著『三低主義』でも感じたのは、隈氏は優れた建築家でありながら(であるがゆえに)、身を屈めて低い位置から社会や人間の行動特性を鋭利に観察できる批評家でもあるということ。文中の数々の指摘に逐一賛意。

Posted by ブクログ

隈研吾秋葉原を歩く!!

21世紀におけるムラの発生要因とその重要性を説いたもの。彼の建築と、理論は少しかけ離れたところにある。ここでも然り。この先の彼の動向に期待。

Posted by ブクログ

村(前近代)→都市(近代)→ムラ(現代未来)という、雑多な要素をざっくりと分類して明快に話を進めておきながらも、特に目指すべき社会を謳ってるものでもなく、二人の観察者が実際の都市を例に今の時代こういう都市もありだよねというスタンスで軽くおしゃべりしてる会話録みたいな本。