感情タグBEST3

Posted by ブクログ

なんとなく京極作品らしからぬラストな気はするが、それがまた興味をそそられる終わり方。

まず、自分に残念なのが読む順番を大きく間違えたこと・・・

スピンオフから読み始め、2冊目の本作を読み1冊目が未読。気にせずに、1冊目よみます。

Posted by ブクログ

概念としてしか存在しないものを描写する妖怪ばなしの2作目

前にも増してメタな表現が増える

ってか、豆富小僧ひいてはこの小説自体がその存在を確定させるという入れ子構造の説明がされた時点でもう何でもありだな

ストーリー的には一区切りついてない中途半端なところでおわってるけど、続編はいつ出るのかねぇ?

続編が出てもまた読み返さないと話がわからんぞ~

Posted by ブクログ

ぴょん。

「豆腐小僧にございまするぅ」

前作「ふりだし」の後を受け、意味もなければ説明でも解釈でもない概念(=おばけ…ですらないような気が)、愛すべきキャラクター妖怪の豆腐小僧が今作では甲州で活躍……は、しないなあんまり(´・ω・`)

まあ活躍するようなキャラじゃないのだよね。しかも主役のくせに物語の半ばで長いこと留守になるし。

しかも今回はなんと河童(豆腐小僧的にはこれ大事件だと思うんだが、本人あまり気にしてなさそう。豆腐はアイデンティティの根幹だけど、笠とかはオプションなのでいいらしい)になっちゃうし!かっぱっぱああ!

そしてまた、人間の方の物語もちゃんと進んで行くわけだけど、これもまたお化けどうしのああだこうだに負けず劣らずのドタバタっぷり。

語り口が軽妙で、何でもアリアリの名調子。飯綱権現なんかどんどん語り口がフランクになってきてて親しみが(笑)。あと個人的にはやはり八咫烏がいいですな。

しかし、このシリーズには巧妙な「仕掛け」があって、登場人物ならぬ登場妖怪のトークから、そして語り手から「果たして妖怪とは何ぞや」が論じられているわけで、おまけに今作のラスト近くでは一種の「時間移動トリック」的な離れ業が。メタ物語がメタ・メタ物語になっております。いや、物語がメタメタというわけではなくて。

こないだ文庫版の「ふりだし」が発見されて読みふけってたら、こっちも読みたくなって、でも豆腐型のオリジナル版が見当たらなかったのでこっちも買っちゃった次第。

改めて読んだらやっぱり面白いねえ。

でも、せっかくだから前作くらいの仕切りをして欲しかったわぁというのが親心(なのか?誰が誰の親?)。

Posted by ブクログ

前作よりはだいぶ読みやすく感じた。

私がこの感じに慣れたからってのもあるのかもしれない。

あとは、前作より豆腐小僧の出番が大幅に減って、その分人間の騒動の方にスポットが当たることが多かったのも一因かも。

逆に豆腐小僧の出番を前作くらいに思ってると肩透かしをくらうかもしれない。

まぁ相変わらず妖怪の蘊蓄だったり考えだったりは結構な量あるのでそこで引っかかっちゃうと読むのに苦労すると思う。

最後はドタバタで面白かった。

まだ続きそうなので続きが出たら買おうかな。

Posted by ブクログ

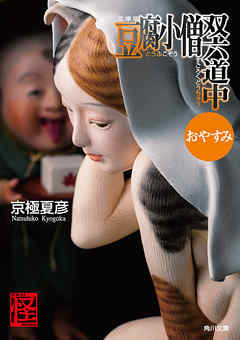

・京極夏彦「豆腐小僧双六道中おやすみ」(角川文庫)と その先行の「豆腐小僧双六道中ふりだし」を読んだ。例の調子と言へるかどうか。たぶん言へないと思ふが、しかしおもしろいことは確かである。さう、これは 豆腐小僧を中心として、妖怪の来歴を記したもの、更に言つてしまへば、妖怪の履歴を散りばめた物語、履歴書小説ではないか。多くの妖怪が出てくる。それら のよつて来たるところをきちんと確認したうへで、その妖怪をそのやうに動かしてゐる。語りは、多分に戯作を意識してゐると思はれる饒舌体である。そんな作品だから、かういふ語りが案外あつてゐるのかもしれない。ただし、理屈つぽい作品である。それは概念といふ漢字におばけの読みが付されてゐることに象徴さ れてゐる。おばけは概念だといふのである。これが京極の妖怪観なのであらう。

・適当に引用する。「化け物なんてものは実際にはおらんし、おらんから見えんわ。思い描く形なんざ人それぞれだ。」(53頁)「愚僧ら妖怪は 生き物ではないのだ。物理的に存在しない概念であるところの我ら云々」(73頁)「我らは全て後付けなんだ。非存在は存在する事象に一切の影響を及ぼすことが出来ないのだ。」(「後付け」に傍点、74頁)猫股の「三毛殿はあの道場で飼われておったその猫が喚起する概念であった云々」(「概念」に「おばけ」 のルビ、271頁)「我らは概念であるから、主体とはなり得ない。主体である訳がない。」(275頁)おばけは「いるけどいないというのが基本だ。」 (「いる」「いない」に傍点、同前)他にも同様の理屈は多い。極端なことを言へば、人間の物語の部分以外、つまり、妖怪、お化けの物語では必ずこれが出てくる。この理屈なくしてこの豆腐小僧の物語はない……つまりはかういふことである。敢へてこの状態を評すれば、これは一種の信仰宣言ではないか。京極の妖怪信仰である。それは、妖怪は存在するのではなく、つまり妖怪は物理的には存在せず、その妖怪の概念があるだけだといふ信仰である。それを豆腐小僧が主人 公の物語としたのがこの「双六道中」ではないのか。だから様々な妖怪が出てくる。そしてその履歴が説明される。その出自は「出た時にそれを見た人間が、勝手に解釈を加えるとーその段階でいろいろな妖怪になる」(「ふりだし」177頁)といふところにあり、例へば小豆洗ひは、「これ、姿形は見えません。(中略)何しろ音だけでございますから(中略)音をさせる正体として、各地域で様々なモノが用意されます。(原文改行)鼬だ狢だ、山の神だ、蝦蟇だ幽霊だと、 それはもうヴァラエティー豊かな」(333頁)ものであつたといふ。これが後付けの概念といふことである。かういふ説明を様々な妖怪が出る度に作中で何度も繰り返すことで、作者は妖怪は存在しないと宣言し、確認してゐるのではないか。またかと思ふ。しかし、そこは京極である。それで物語のおもしろみを削ぐことはない。人間世界と妖怪世界がともに物語の頂点に向かつて進む。この物語は幕末の尊皇倒幕に関係してゐる。そこに阿波の狸も絡むから物語はドタバタの 様相を呈する。それを豆腐小僧といふ概念=おばけが支へる。さう、この豆腐小僧、幕末の草双紙に登場する。結構人気者である。紅葉豆腐を持つて町中を歩き回る。人に悪さをしない、人に相手にされない、そんな特異な概念=お化けである。それが物語を支へる。かういふ雰囲気が他の京極作品にあつたらうか。たぶんない。ちなみに、本書には参考文献が記されてゐない。これがあれば今少し京極の妖怪信仰を知ることができたらうにと思ふ。お化けは概念なり……蓋し正論である。

Posted by ブクログ

”豆腐小僧双六道中おやすみ”京極夏彦著 角川文庫(2013/07発売)

(2011/04発売 角川書店単行本の文庫版。解説:香川政信)

・・・当てもなく旅を続ける妖怪、豆腐小僧。甲府で幕府転覆の騒動に巻き込まれる。

・・・人が認識しないと存在できない怪異たち。なのに存在し続ける豆腐小僧。

幕府転覆の騒動とからめてメタ的な感じに綺麗なオチがついていました。

”おやすみ”と完結のようなタイトルのわりに続編を匂わせるのはどうか、と思いましたが。(笑)