感情タグBEST3

Posted by ブクログ

初版が2009年。まだ3年経ってない。

取材期間は2004年~2008年。まだ10年経ってない。

南アフリカ、モザンビーク、ナイジェリア、コンゴ、スーダン、ソマリア。

日本に生まれたことに感謝しながら、それを活かさなきゃと思わされましたさー

Posted by ブクログ

しっかりと、時には体当たりで取材されていて、いい本だと感じた。

新聞では満足に読めないアフリカの中の一つの国で起きた紛争の理由など、非常にわかりやすく解説されている。

遠い地域の話ではあるが、決して他人事ではないと感じた。

Posted by ブクログ

34ページ

彼は「南アが抱える最大の問題の一つは、南アに流入した外国人による犯罪だ」と助言してをくれた。

◆助言してをくれた→助言してくれた

193ページ

この壁を破り、政府系民兵から何らかの話を聞けるがどうか。

◆聞けるが→聞けるか

国連人道問題調整官事務所(ORCHA)

◆ORCHA→OCHA

※Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

313ページ

二男は出生児に重い新生児黄疸に罹っており、

◆出生児に→出生時に

Posted by ブクログ

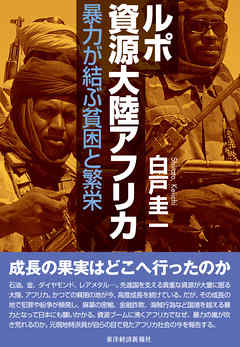

★あえて資源ではなく暴力を切り口に★サッカーW杯や資源ブームで夢のように語られるアフリカだが、統計データだけでは見えない現実が南ア駐在記者の視点から見えてくる。資源があるから逆に混乱を呼ぶコンゴやスーダン(スーダンには2000年代前半から中国石油企業が進出していたとは知らなかった)、石油を盗み犯罪を世界に輸出するナイジェリア、南アの貧富の差、そしてソマリアの無政府状態。アフリカ好きが単に持ち上げるのではなく、またインチキ投資家が成長大陸ともてはやすのでもなく、資源の裏にある現実にしっかりと足を置いている。それにしても2007年ごろの混乱の極みのソマリアの携帯電話会社で中国人技術者が働いているとは。彼我の食い込みの差を思い知る。

Posted by ブクログ

どうしてもアフリカの貧困地帯というと報道が乏しいせいもありどうしても他の世界と隔絶しているように思えるのを、実際に足を踏み入れてみると反政府組織の類でもさまざまなハイテクを使いこなして世界中とつながり、金銭的な援助も受けているのを解き明かしているのがおもしろくスリリング。

Posted by ブクログ

p.38「一方に『奇跡』と賞賛される復興と成長。他方に、国境を越え、南ア国内で犯罪に手を染める人々。モザンビークを巡る二つの矛盾した像が、私の中で焦点を結ばない。ヨハネスブルクの真ん中で銃撃戦を展開し、一歳の赤ん坊の頭を打ち抜くような男たちは、単なる『例外的な悪人』なのだろうか。1人1人の犯罪者が背負う個人史に、何か共通する社会的背景は存在しないのだろうか」

生まれつき善でいられることが出来た人間にとって、悪と言う存在は、いやしむべき裁かれるべきものである。「悪人」とは何故できたのか?個人的な問題に帰せるものか。生まれついての悪か、我々とは何ら関係のない、全く別の存在か。

個人的背景を辿ると、「共通する社会的背景」が、本書を通じて見えてくる。悪人を生み出す社会にしたのは、誰か。その社会自体を搾取して「善」の存在があらゆる文明を享受している。何が「悪」で何が「善」なのかわからない。本当に、わからない。

Posted by ブクログ

日本人によるアフリカルポ本では、元朝日新聞記者の松本仁一さんが有名ですが、こちらは毎日新聞記者の約4年の現地特派員としての取材経験を元にしたルポです。

南アフリカ、ナイジェリア、コンゴ、スーダン、ソマリアの惨状が描かれています。

どうしてこうなってしまうんでしょうね、というのが第一の感想になってしまいます。そこで終わったらいけないのしょうが。

松本さんの方が味がある文章で好きですが、これはこれできちんとした取材でよいかと思います。

Posted by ブクログ

先進世界の繁栄と途上国世界の貧困を結ぶ「暴力」という負のイメージ。

素晴らしい自然や大きな喜びを与えてくれるアフリカの、近年身近になりつつある「負の一面」を描いた一冊。

先進世界の端に生きる身に、重いものがのしかかって来ます。

Posted by ブクログ

毎日新聞の記者である著者が4年間のヨハネスブルグ特派員時代にアフリカ大陸を駆けまくった取材記録をまとめたルポ。

アフリカの貧困・暴力レベルは日本じゃ考えられない。北斗の拳の「19XX年」はアフリカですでに実現していた。

そして、著者の記者魂に感動。密入国もあれば、傭兵を雇っての潜入取材とすさまじい。よく無事だったなと思う。

南アフリカのサッカーワールドカップって実現できるのか、心配になる。

Posted by ブクログ

この本を読んだら、この豊かな日本で格差社会到来などと騒がれていることが戯言のように感じられてくる。

アフリカの大地における壮絶な現実。

著者は、南アのヨハネスブルク特派員として2004年から4年間を過ごした、毎日新聞社の現役記者。

1970年生まれということで、自分とほぼ同世代です。

南アといえば、来年のFIFAワールドカップ開催国。

先日も日本代表が訪れて、南ア代表とテストマッチを行いましたが、その治安の悪さについては、いろいろと噂に聞くところ。

第一章では、そんな南アの治安について、犯罪者・被害者双方へのインタビュー取材などを通じて生々しく伝えられます。

これだけでも想像を超えた悲惨な現実に驚かされるのですが、まだまだ序の口でした。

第一章と第二章のナイジェリア編で伝えられるのは、まだ「犯罪」のレベルです。

これだって日本じゃ考えられないような現実なんだけれど、第三章のコンゴ、第四章のスーダンになると、もはや「犯罪」を超えて、「内戦」「虐殺」となっていきます。

政府自らが村々への虐殺行為の後ろ盾となったり、隣国の反政府勢力と結んだり、映画「ホテル・ルワンダ」や「ブラッド・ダイヤモンド」で描かれていた世界がまさに現実なんだということを思い知らされます。

そして、第五章の「ソマリア」に至っては、「無政府」。

著者は命を賭してソマリアの首都モガディシオに二度にわたり取材のため訪れるのですが、「無政府」とはどういうことなのか、交通法規も警察もない国家を身をもって体験します。

著者は、この貧しく悲惨なアフリカ諸国の状況と、豊かな先進国の間の関係を、「資源」というキーワードで読み解きます。

ここで紹介される諸国は、ソマリアを除き資源国。

欧米や中国の資源メジャーがアフリカ諸国の貧富を拡大させ、資源の盗掘が武装勢力の資金源となる。

一方で、日本に住む我々は、遠いアフリカの地で発生している内戦や虐殺のニュースなど気にも留めない。

それにしても著者がアフリカ特派員生活で繰り返した、決死の取材の数々には驚かされます。

犯罪集団や、武装勢力のリーダーへの命を賭したインタビュー取材。

時には、密入国という手段で国境を超え、内戦の渦中にある地域に潜入する。

大手新聞社の記者といえば、記者クラブでぬくぬくとしているイメージだったけど、そのイメージをよい意味で壊された。

といっても、著者は今は帰国して政治部記者として民主党を担当してるらしいんですが…

Posted by ブクログ

毎日新聞の元ヨハネスブルク特派員による本なので、掲載当時の紙面で読んだことのある内容もあった。それだけ紙面でも印象的だったわけだが、ここでは記者の取材苦労話も含めて掘り下げられている。

統計面ではGDPが伸びていてもそれは資源輸出が伸びているだけで、その金は権力者の懐や軍事費に回ってしまい、足元のインフラや医療はグダグダの資源国(コンゴ、スーダンなど。ナイジェリアもそうか)。マクロ経済だけでは推し量れない、ガバナンスであるとか、国民の文化みたいなものの重要性を感じる。それを突き詰めると、ダルフールの虐殺、コンゴの内乱のようなことが何故起こるか、となる。原因は複合的なように見えるが、ひとたびタガが外れると恐ろしい。

Posted by ブクログ

すごい記者もいたもんだ。04−08のヨハネスブルグ特派員時代に紛争地域に潜入している。

アフリカ50数カ国のうちサハラ以南の48カ国ということは地中海側以外ほぼ全てを一人でカバー丸々1年間は取材旅行である。

普通は経済が発展すると治安は良くなる。アフリカでは軍部、政府や外資と結びついたごく一部だけが裕福になり一般庶民は貧しいままで貧富の格差がそのまま犯罪や暴力につながっている。中国がアフリカの資源に手を伸ばしているがそうそう日本のサラリーマンが手を出せる世界とは思えない。筆者自身も娘が遊びに行った同級生宅で強盗に遭っている。

南アフリカ

アフリカで最も経済が発展しているが殺人事件は未遂を含め111件/10万人で日本の110倍で統計がある国の中ではおそらく最悪。WCを控えて通常は含める未遂件数をのぞいて発表していたらしい。ジニ係数でも世界一を争っている。アパルトヘイトの崩壊後の混乱に乗じて外国から組織犯罪が入り込み国際的な犯罪の中継基地になるとともに国内では小規模な犯罪組織が数多く生まれた。アフリカの中では最もインフラが整備されているが国境警備は甘くアフリカ各地の犯罪者を引きつけるだけの経済力もある。

ナイジェリア

2006年南アに滞在する10万人のナイジェリア人のうち合法的な滞在許可を持つのはわずか4千人とナイジェリア人が組織犯罪を輸出している。なかでも金融詐欺と麻薬が大きい。オランダでカリブのオランダ領からのナイジェリア人乗客増加を調べたところ83人中63人が麻薬所持をしていた。06年北米でオンライン取引を行う上で最も危険な国のアンケートで31%がナイジェリアと2位のロシア(9%)を大きく引き離した。石油の産出は地元を潤わさずむしろ漏れだした原油が農業と漁業を破壊している。政府と石油企業に宣戦布告した住民運動には真面なものもあったが弾圧され、現在活動している武装組織は石油の密売組織である。04年にシェルが盗まれた石油は1日5万バレル。また国別腐敗調査で01から4年連続1位であった。

コンゴ民主共和国

90年代後半からの内線の後06年に和平合意と大統領選が行われたが国内には武装勢力が乱立し実行支配できていない。特に東部はルワンダ大虐殺の加害者フツ族が移住しコンゴ政府・フツ系ルワンダ人対ルワンダ政府・コンゴ国内のツチ族組織の対立から政府間が和解し反政府組織掃討作戦が進んでいる。豊かな鉱物資源を持つコンゴの武装勢力の資金源は不法採掘と密輸であり政府の混乱状態の維持を望んでいる。そしてそのために全く無関係な住民を虐殺していた。

スーダン

今も続いているダルフール紛争では2百万人を超える避難民が発生し史上最大の人道危機と呼ばれている。政府軍と政府系民兵そして反乱を起こした反政府組織のいずれもが住民を虐殺していた。政府軍と民兵が優勢になった後も住民を標的とし続けた理由は反乱軍の兵站を根絶するためらしい。予算の2/3が国防、警察などに使われているがそのための資金の出元は石油の輸出で中国との結びつきが強い。武器も主に中国から輸出されている。しかし07年統計では輸出総額の82%をしめる中国に続いて日本は8%と2位なのだ。

ソマリア

世界の脅威となった無政府国家。スエズ運河の出口アフリカの角に位置し海賊対策が1年延長になったニュースがちょうど流れた。映画ブラックホークダウンの舞台でもある。無政府状態が続いておりソマリア経済は海外に移住したソマリア人からの送金で成り立っている。地下資源も貧しく産業もない。ここにつけ込んだのが反米をうたうイスラム原理主義組織でアルカイダの拠点になっている。すごいのはこの無政府国家の最も危険な街にある携帯電話会社に中国企業が進出して8人の技術者を派遣していること。リスクを考えればとてもできない。

Posted by ブクログ

資源価格の高騰に伴い今後の成長拠点として注目されるアフリカ。その一方、テロや暴力の渦巻く貧困大陸としてのアフリカ。本書は丹念な取材に基づき、アフリカの影の部分を明らかにした努力作。南ア、ナイジェリア、コンゴ民主共和国、スーダン、ソマリア、アフリカの抱える闇は限りなく深い。貧困削減がテロや暴力を失くす開発に伴い貧困は削減され、テロや暴力も減少すると信じるものの、現実はあまりに厳しい。ナイジェリアでは、石油の開発は地元住民に富をもたらすどころか、むしろ収奪が行われた。スーダンでも石油利権がダルフール紛争における人権侵害に結び付いているといわれている。しかし、テロや暴力の削減に結びついていないといって開発への歩みを留めることが適当なのか。答えはノーと確信するものの、具体的な処方箋を提示することは難しい。すべての道のりは試行錯誤の連続であり、開発に携わる者には常に覚悟が求められることを忘れてはならない。

Posted by ブクログ

著者は毎日新聞のヨハネスブルク特派員だった2000年代中盤の4年間ほどで、アフリカの暴力の根源に迫ろうとする。

ロバート・ゲストは「アフリカ 苦悩する大陸」で、「アフリカの苦悩は、環境や歴史に起源するものではなく、腐敗した「政府と行政」にある。」と書いたが、白戸のレポートは、根源のところは、というか始まりはやはり列強の植民地支配であり、いまだに先進国、あるいはすでに覇権国家となった中国の思惑こそが主たる要因であることを暴いていく。僕らの生活だって、それとは無縁ではないというか、石油や資源を通じて、コミットしているのである。

「暴力の洪水は、資源開発ブームに沸くアフリカの広い地域で顕在化している問題である。アフリカ最大の産油国ナイジェリア。コバルトや金などの宝庫のコンゴ民主共和国。石油増産に沸くスーダン。机上でマクロ経済の数値を調べれば「好調」としか言いようのないこれらの資源国で、武装組織が結成され、人身売買が横行し、住民虐殺が行なわれている。」

これらのことと、今僕らが生きているということが決して「無縁」ではないということが明らかになる。やっぱり僕らは、それらの上に今生きているのである。

Posted by ブクログ

著者は毎日新聞の記者で、2004年から2008年にかけて南アのヨハネスブルクに特派員として駐在していた。ヨハネスブルク特派員はサハラ砂漠以南の国を全て担当することになっていたらしく、南部アフリカ各国を精力的に取材してまわっていたようである。本書は、著者のヨハネスブルク時代の記者経験を基にした、南部アフリカ各国(南ア、モザンビーク、ナイジェリア、コンゴ民主共和国、スーダン、ソマリア)に関するレポである。題名の「ルポ資源大国アフリカ」、および、副題の「暴力が結ぶ貧困と繁栄」が示すとおり、問題意識は、これら各国は豊富な地下資源が眠る国であり、実際にそれら資源の開発も始まり、収入が入ってきているにも関わらず、なお、貧困が存在し、その貧困がこれらの国々の現状−それは暴力と犯罪と内部抗争であるが−を生んでいるのではないか、というものだ。筆者自身が述べているように、筆者は、あえて、これらの国々の負の側面にのみ焦点を当ててルポをまとめているので、読後感はこれらの国々の悲惨な現状へのショックが第一であった。例えば南アフリカ。アパルトヘイトで悪名高かったこの国は民主化し、マンデラ氏が大統領となった。地下資源にも恵まれているこの国の将来は暗いものではないと思った人も多かっただろうが、事態は全くそういう具合には進んでいない。むしろ貧困層が増えて、スラムに住む人口が爆発的に増加しそこで生活に困った人たちが犯罪を起こすという構造がある。また、資源が出ることにより国全体としては裕福になっているわけで、周辺の貧困国から流入してきた外国人が、個人であるいは組織的に犯罪を犯す構造もある。実際に統計上、南アの殺人事件発生率は日本の40倍という驚異的な数値を示している。民主化後、少なくとも表面上は人種差別がなくなり、実際に豊かな生活を営む黒人層はそれまでとは比較にならないくらい増加しているようである。が、アパルトヘイト時代に学齢だった人たちは、まともな教育を受けておらず、そのため、仕事が知識化・グローバル化した現状においては、なかなか良い仕事にありつけず、失業率も高止まりしている。この本の中でレポートされている他の国の状況も似たり寄ったり、あるいは、もっとひどいところばかりである。ショックを受けたのは、そういった現状に対してということも勿論であるが、一読、解決の方法を全く思いつくことが出来ないことである。例えばソマリア。文字通りの無政府状態が続いている。国連のPKO活動も今のところ目だった成果をあげていないし、今後成果をあげられるかどうか分からない。海賊退治のために日本を含め、各国が協力して対策にあたっているが、それは海賊という具体的な目標に対する対処療法であり、ソマリアという国自体を良くすることとは全くと言って良いほど関係がない。もちろん、ソマリアという国に自浄作用があるとは考えられない(あればもう少しはまともな状態のはずだ)。本件は、もう少し色々と本を読んでみようと思う。

Posted by ブクログ

悪評高い毎日新聞に、こんなに優秀なジャーナリストがいたのかと驚いた。(笑)(もちろん、ある程度はこういう記者がいるのだろうが)

アフリカの現状について、ここまで詳細な現地目線の情報を知ることができる本はあまりないので、アフリカの貧困について知るのにピッタリの本です。

資源大国アフリカという題名だが、副題にある通り、飽くまで資源についてではなく、資源がもたらした富による弊害が取り上げられているのだが、想像以上であった。

マクロ目線では、経済成長率や豊富な資源などポジティブな報道も増えてきてはいるが、富をもたらす筈であった資源は市民には配分されず、一部の富裕層が独占しているだけでなく、暴力を生みだしていることがとても皮肉だ。

先進国の国民としてその資源を享受しているだけにとても複雑な心境だ。

ソマリアのように政府が崩壊した国に先進国は何ができるのだろうか。腐敗した政府に国際機関や他国が何ができるのだろうか。

その中でも必死に生きている市民が報われる日は来るのだろうか。

Posted by ブクログ

アフリカの現状を現地に赴任している新聞記者の方が書いた本。知らない分野だったので興味深く読めた。実体験によるリアルな話のように思えた。

Posted by ブクログ

アフリカを暴力の側面から取材したルポ。「誰もが一様に貧しい社会では犯罪、特に組織犯罪は成立しにくい。巨大な所得格差が生じた時、貧しい側は犯罪を通じて『富』にアクセスしようとする」国として資源等による潜在的なパワーを持つアフリカ各国が、貧困から這い上がれない理由を示唆する象徴的な言葉だと思う。暴力のみでアフリカは語れないが、アフリカを語るには外せないキーワードを追っている。

Posted by ブクログ

毎日新聞記者が書いた南アフリカ、ナイジェリア、コンゴ、スーダン、ソマリアの犯罪組織や紛争についてのルポルタージュ。アフリカの暴力に焦点をあて、アフリカで発生している様々なテロや紛争が、地球の裏側の限られた地域だけで起こっていることではなく、先進国や近隣諸国とのグローバルな関係性の中から生まれ、影響を与えていることに気づかされる。

ただし、巻末で著者自身が指摘しているように、アフリカの多様な側面やプラスの面から目を背け、暴力的な側面にのみ焦点を当てることでステレオタイプや偏見を助長しかねないという点には、やはり留意が必要だろう。決して、ここで書かれていることだけがアフリカの真実ではないし、巨大な大陸のごく一部について語っているにすぎない。

アフリカについて知るには、こうしたルポか旅行記、さもなければ分厚い専門書になってしまうので、手軽にアフリカのことを学べるという点では便利だと思う。

Posted by ブクログ

毎日新聞 ヨハネスブルク支局 サハラ砂漠以南の南アフリカ48カ国をひとりでカバー 朝日、読売、共同とあわせても4人しかない

ナイジェリア 犯罪輸出国

アフリカ 無政府状態 暴力 貧困

Posted by ブクログ

著者は、白戸圭一氏である。立命館卒で、毎日新聞の記者である。

その氏が、04年から08年まで特派員としてアフリカに滞在し、取材を続けてきた

総括が本書である。

本書の目的は”アフリカが如何にひどい有様か”を伝える事であると言え、

また、先日、アフリカの経済発展の未来を良い方向で捉える一冊を読んだが、その裏で

どのような事がおこり、なぜ経済発展が可能であるのかを知るべき一冊と言えそうだ。

アフリカは、その経済発展の裏で多くの事を犠牲にしている。

その内容は、貧困・戦争・略奪・売春等々、かなり酷い状態である。

それは、統計からでは伺えない真実であり、氏の何年にも渡るレポートとう事実から、

一層重みを受ける。

このような資本主義が浸透し、見えないエリア(アフリカ)で不法を働く事が

特に難しくない時代において、正しく、アフリカはその標的とされる。

そして、知識やノウハウがない国民達はなすすべもなく、それに従うしかなくなり、

悪循環へと走っていく。

そして、これらの一因、つまり責任は少なからず日本人にもある。

それは疑いようのない事実だ。

これらを解決するには、

1.まず第一に多くの人がこの事実を知ること。

2.世界共通の問題として解決を図ること。

3.あらゆる意味で、過去からのしがらみを断絶すること。

であると言えるそうだが、やはりなかなか難しい。

それは、目の前で両親が殺された人間に、過去のしがらみを断ち切って、

新しく生きろとは、自分は言えないからだ。

アフリカの側面を知るには良い本だと思う。