感情タグBEST3

Posted by ブクログ

好きだ〜〜

ボコノン教の宇宙からの視点が皮肉が効きまくってて最高だったな

私が好きなのは戦闘機が墜落して宮殿が壊れてアイス・ナインで世界が凍結するシーンです

Posted by ブクログ

甚だ奇っ怪な小説。

まえがき

「本書には真実はいっさいない。」「〈フォーマ〉を生きるよるべとしなさい。それはあなたを (略) 幸福な人間にする。」(p4)

※フォーマ=無害な非真実

これがこの物語を端的に表している。

ジョークやユーモアが私たちを豊かにしてくれる。

中身は荒唐無稽の極み。

「世界が終末をむかえた日」について、謎の宗教・ボコノン教徒の男、自称ジョーナが語る。その述懐が人を食ったような、あまりにもヘン。

原爆研究者、フォーニクス・ハニカー博士が開発した究極兵器‘アイス・ナイン’を巡り、カリブの小国サン・ロレンゾ共和国を舞台に破茶滅茶が巻き起こる。

世の中に意味が無いものがあっても良いではないか。私はそんな風に捉えたが、無理して意味を求めなくても良いように思うのであまり考えないようにする。

猛烈に好きな作品。

23刷

2021.2.8

Posted by ブクログ

カート・ヴォネガット・ジュニアは、スローターハウス5以下、沢山の本を出版しているが、彼の作品として一番最初に読んだこの本が強烈な印象を残している。ハインラインやハーバートのSFとは全く違っているが、カルト的な魅力に溢れた作品だと思う。映画界の「2001年宇宙の旅」や「天井桟敷の人々」、「ドクトルジバゴ」のように、読書士としては必読書の1冊だと思う。

Posted by ブクログ

仕事できつかった時、この本が救ってくれた。

今悩んでいることは生きる上で本当に重要なのか?悩んでいることは周り、自分にとって何か本質的に影響を与えているのか?

そうマインドセットしたら、なんてことないくだらないことだった。

大人になったら、本質的なことが見えにくくなる。それがただのあやとり(にせもの)だと気付けないのだ。

子供は猫のゆりかご(あやとり)をいつまでも見つめて、猫なんていないし、ゆりかごもないことに気づく。

あなたが悩んでいることに、"猫はいますか?ゆりかご、ありますか?"

そうヴォネガットに語りかけられた気がした。

Posted by ブクログ

”馬鹿なことはやめろ!すぐこの本を閉じるのだ!<フォーマ>しか書いてないんだぞ!” ボコノンの書より

本当に笑える

この本を読んで僕はボコノン教に入信することに決めました

ボコノン教徒になったおかげで可愛い彼女は出来たし宝くじは当たったし

紙は生えてくるし歯も生えてくるし目も良くなるし20歳若返るし

良い事尽くめです

みなさんもボコノン教徒に!

なおわたしが語った様々な真実の事柄は、みんな真っ赤なウソである

Posted by ブクログ

「ナイス、ナイス、ヴェリ・ナイスーー

こんなに違う人たちがみんなおんなじ仕掛けのなか」

軽い文体で、何かとすごい大事そうな何かがいつぱい書いてある。

何かって何かわからんけど、めっちゃ笑えるしめっちゃ泣ける。笑えることは泣けるし、笑えないことは泣けないし、泣けることは笑えるし、泣けないことは笑えない。

「くっつけあおう、足と足、そう

精一杯力いっぱい

愛しあうんだ、そう

母なる大地を愛するように」

たぶんずっとこれからも読み続ける。

Posted by ブクログ

8月上旬に読んだ。

原爆の父であるとされるハニカー博士の投下当日の様子、こども達からの証言や関係者をめぐる旅から始まる前半

“本書に真実はいっさいない”と目次の前に明言されていることを忘れて、この時期に「たまたまー”定められたとおり”とボコノンならいうだろう」手元にやってきたこの本を読み、

原爆開発側の国の視点にも触れるつもりになりページをめくっていった。

「もしあなたの人生が、それほど筋のとおった理由もないのに、どこかの誰かの人生とからみあってきたら、その人はおそらくあなたの〈カラース〉の一因だろう」などと、最もらしい教義を散りばめてボコノン教の世界、謎の島サン・ロレンゾに読みながら連れ去られて行く。

「真っ赤な嘘」とされるボコノンなりの真実にまんまと目が離せなくなっていく。

私は日本人で、英語圏の人がゲラゲラ笑うような部分は全くわからない。どちらかといえば、”壮大なズシーン”という展開をついにきたなと受け止めたり、真っ赤な嘘だ、笑ってくれといいたげなストーリーにも根底に流れる真実に考え込んだりする。

真剣に読んでいるこちらからすると、

猫なんていないし、ゆりかごもないんだ

うそっぱちだー

といわれ

なんだか色々複雑なことを考えて心に留めておきたいんだけど、結局なんでもなかったのか?ただ奇天烈な展開におもしろかったなぁ!とスッキリしておけばいいのか、感想がまとまらない。

ひとつ、シニカルとかユーモアって自分にはまだまだ掴みにくく理解しにくいものなんだと痛感した。

Posted by ブクログ

SF。

ボコノン教という宗教を中心とした終末SF。

登場人物は変な人ばかり。ボコノン教もおかしな宗教。ストーリーも荒唐無稽。

とにかく奇妙な作品だが、地味に感動できて、印象的なセリフも多い。

ヴォネガットの著作の中でも、かなり好きな作品。

Posted by ブクログ

ヴォネガット長編3冊目は『猫のゆりかご』

出だしからしてヴォネガット節がきいている笑

本書には真実はいっさいない。

「<フォーマ>*を生きるよるべとしなさい。それはあなたを、勇敢で、親切で、健康で、幸福な人間にする」 ー『ボコノンの書』第一の書第五節

* 無害な非真実

そうだよねえ...いやそうなんだよ....

話はシニカルでユーモアたっぷりだったが、個人的には読んだことある長編他二作(タイタンの妖女、スローターハウス5)の方が好きだったかなあ

さて次は短編集の2を読む

Posted by ブクログ

「猫のゆりかご」ってなんだろう。

マザー・グースの詩に

「風が吹くと、ゆりかご揺れる、ゆりかご揺れて赤ちゃん落ちる、落ちると...」(思い出したまま)

という恐いのがある。

読み始めてすぐに謎はとける、がその後の展開に怖ろしい予感。

世界が終末をむかえるのか。

短い文章の章立て。勿論シニカル。さびが効いている。

たたみかけて大団円に。まるでSFXの画面を観ているよう。

「専制」「大統領」「とりまき」「兵士」「科学者」「金持」「多くの貧困者」「カルト宗教」「カリスマ教主」「アメリカ」「ジャーナリズム」

と、キーワードを上げるだけで現代と酷似している。1960年代に書かれたSFだのに。

ちなみにあの頃は映画「渚にて」とか小松左京の「日本沈没」があってはやったけど。

これは普遍性があると思う。「ソ連」が出てくるのは時代性。

あーあ、相も変わらずの変らない世界よ!

『フォーマ=無害な真実を生きるよるべとしなさい。…』と作者はフィクションの宗教『ボコノン教』の聖書に語らせる。

つまり、「うそからまことがでる」と。

でも、そんな哲学よりもユーモアと展開の面白さを愛でよう。

カリブ海に浮かぶ孤島の断崖絶壁に建つお城にいざなわれて。

Posted by ブクログ

広島の原爆…ボコノン教…世界の終わり…

最後のほうはハチャメチャです。わたしは前半のほうがおもしろかった。いや、しかしシニカル。でもユーモラスティック。

Posted by ブクログ

筒井康隆の名短編「あるいは酒でいっぱいの海」(1977年)を思い出したが、「猫のゆりかご」(1963年)の方が元祖なのか。

書かれて50年を経過した作品とはにわかに信じがたい。半世紀経とうが、1世紀経とうが、ヴォネガットの人を食った作風を凌駕する書き方は、そうそう生まれるわけがない、か。

Posted by ブクログ

さー、久々にハードSFでも読んでみるか!と手に取ってみたら全然違った、という本。

むかしSFはよく読んだけど、この著者は初めて読む。

なぜハードSFだと思ったかというと、別件で調べものをしていて「アイス・ナイン」という物理学方面の単語に出合ったからだ。

9番目の氷? なんか素敵じゃん。と。

ところが、開いてみたらこれはそういった科学的興味の本ではなく、著者自身が冒頭で示唆している通り虚妄の大伽藍で、平たく言えば偉大なるホラ話だったのである。

さて、作中でいうアイス・ナインは、常温・常圧で水を凍りつかせる「種」なのである。

たとえばコップの水にそれを落としたら、その水はたちまち凍ってしまう。「種」に口をつけ、体の水分に触れさせたら、体がすぐに凍ってしまう。その遺体がもし海に落ちたら、海すらもあっという間に固体と化してしまうのだ。

そうした世界の救いなき終末までを、この小説は描き上げる。

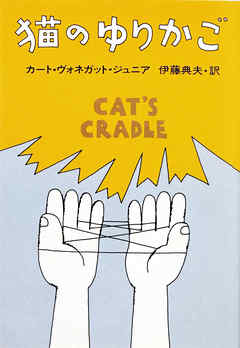

猫のゆりかごとは、この本によるとあやとりのX字が重なったもので、指をほどけば解けてなくなってしまう象徴。すなわち絢なる世界もひと皮むけばすべて無意味で虚しいのだ、ということが主題らしい。

たいへん面白かった。

結末は、わたくし的には非常に納得の行かないものだったけどね。

Posted by ブクログ

吉野朔実が子どものときに読みたかった本として挙げていたため、興味を持って読むことにした。どうしてこれを子どものときに読みたいと思ったのだろう、と疑問に思ったが、確かに小さな頃に見ていれば、価値観というか見方がひっくり返ったかもしれない(?)。

最初はただの普通の話だと思っていたが、空想の島「サン・ロレンゾ」が出てくるにつれ、段々と不思議な世界に突入していく。一般人がアイス・ナインという一歩間違えば大量殺戮兵器にもなり得るようなものを持っていて、この道具を個人の好きに使ってしまって、きな臭くなっていく。ハニカーの子どもたちに対しては、良心もある程度の分別もあるけれど、私欲も勿論持っている人間なんだな、と思った。天才はどうなのか知らないが、一般人がこういった危ない兵器を利用しようとすると、最初から大きな自体にはならないが、小さなところから波紋のように大きく影響が広がっていくと分かった。

読んでいて一番気になったのは、ボコノン教から見る宗教のあり方(この宗教は独裁があるからこそ島民の心に平和と歓喜をもたらす)だった。宗教と社会的平和は共存できないのだろうかと考えるに至った。

おそらく話の内容は世界全体に通じることなんだろうけれど、世界規模で急に書き出すと、規模が大きすぎて問題が浮き彫りになりにくいのだと思う。それをサン・ロレンゾという小さな規模の社会(小さな世界?)の出来事として書くことによって、宗教や戦争は何なのかという問題と答えが、読者(というか私)に考えやすく、自分や作者なりの答えが見つかりやすくなっているように思った。

Posted by ブクログ

かわいいタイトルだけど、内容は相当に人を喰っている(笑)。

ジャンルは終末世界SFになるのだろうか。架空のボノコン教という宗教が出てくるのだが、その『ボノコンの書』の冒頭はこんなだそうだ。

「わたしがこれから語ろうとするさまざまな真実の事柄は、みんな真っ赤な嘘である」

すべての物事は大まじめに進んで行くが、それらは同時にとても滑稽で、それでいて哀れである。

目がまわる、目がまわる。うんざりするほどの混沌と単純さが入り混じった世界で、しかしヴォネガットさんは現実をありのままに語る。この作家さんは、そんな現実をそのままジョークにしてしまうのだ。いやはや。

現実に対してユーモアで反骨しているのだと思う。ほんとに皮肉屋ね。でも、それは一つの許しなのだとも思う。人間は愚かだということへの。

「<フォーマ>(無害な非真実)を生きるよすべとしなさい。それはあなたを、勇敢で、親切で、健康で、幸福な人間にする」 ――『ボコノンの書』第一の書第五節

Posted by ブクログ

ヴォネガットの小説をクスクスと笑いながら読んでるだけで、なんだかいい気分。

謎の中毒性。

根底にあるものや、モチーフのいくつかは『タイタンの幼女』と同一っぽいかな。

注:本作に猫は登場しない。

Posted by ブクログ

マッドサイエンティストが生み出した世界を破滅させる物質をめぐる物語ですが、舞台となる南の島の独裁国家での主人公達のやりとりが面白いです。あやとりもやってみたくなりました。ゆりかごなら簡単にできそうですね。

Posted by ブクログ

カート・ヴォネガット・ジュニアの代表作のひとつ。

広島に原子爆弾が落ちた日、アメリカの重要人物たちの様子を記録した書物となるはずだった「世界が終末をむかえた日」。その執筆にとりかかった主人公ジョーナは、いまや禁断のボコノン教徒。一方、いまは亡きフィーリクス・ハニカー博士とは、原子爆弾の”父”のひとりにして、”アイス・ナイン”の発明者。

ジョーナは、ハニカー博士の様子を記録すべく、博士の息子や上司、その他大勢にインタビューを試みるうちに、奇妙な孤島に降り立つことになります。そこはプエルト・リコ沖のサン・ロレンゾ島。ボコノン教に魅せられたこの島で過ごす奇天烈な日々は、誰も予想しない運命へ彼をいざないます…

独特の諦観的世界観、ユーモアな章立てに言葉運び、ナンセンスギャグ。おおよそ感じるヴォネガットの魅力は、もちろんそれだけでは言い表せませんが、本書で見出した彼の作品の魅力は、「肩の力を抜いて読めること」。

真面目で堅苦しい言葉が連なるSFに刺激され、人が殺され謎を解明するミステリーにどきどきし、ヒューマンドラマに心揺さぶられる読書生活のなかで、こういった趣向の作品は、実は貴重な存在(とはいえ、まだ彼の作品は3冊目ですが…)。なにか教訓めいた言葉を追うことも忘れて本書を読み進められたことも、これに起因するのかも。

さてさて、表題の「猫のゆりかご(Cat's cradle)」とは、装丁にも示されるとおり、あやとりのこと。なぜこの表題がつけられたのでしょうね?

Posted by ブクログ

お気に入りの本の主人公がこの本を薦めていたので読んでみたものの、私には難解だった。あとがきを読んでなんとなく大まかな意味合いがわかったような、わからないような…。

しかし、ボコノン教の〈カラース〉や〈グランファルーン〉などの考えには納得できる部分があるなぁと思った。

ひとつひとつの章立てがとても短いので、さくさく読むことができた。

Posted by ブクログ

この間読んだ本(図書室の魔法だったかな)でベタ褒めしていたので読んでみました。あやとりって猫のゆりかごっていうんですね。初めて知りました。

何冊かこの方の本は読みましたがひねくれている感じが読みにくい。大嘘なんだけど原子爆弾という兵器があり、それを取り扱う科学者や政治家にモラルが欠けていたらどうなるのか、というようなお話だったと思います。考えさせられますね。

この方の書かれる世界は宗教が結構大きく絡んできて面倒くさいというか面白いというか。きっと多くの現代日本人にとってさほど日常的に大きな容量を割いていないであろう宗教、信心というものが話しの中枢に据えられているので個人的にはだから?と言いたいような事柄が物凄い重要事項だったり。その辺りは読んでいて全然響かないなあ、と思います。

主人公は見た目だけで超絶美女の女の子を心から愛していると勘違いしたり、世界の終わりに義憤は感じるものの特に何をする訳でもないのであまり好きになれるタイプではありませんでした。ところどころ面白いなあと思う所はありますがボコノン教?だったかな?にはあまり入信したいとは思えないな。わかったようなことを言って人をけむに巻く詐欺師みたいな教祖だなあ、と信心のない自分は胡散臭く読んでしまいました。

Posted by ブクログ

マッドSFと呼ばれるものを理解するのは読み返す必要有

表紙 6点和田 誠

展開 4点1963年著作

文章 5点

内容 580点

合計 595点

Posted by ブクログ

『戦争を思いおこすのだったら、わたしたちは服を脱ぎ捨て、身体中に青いペンキを塗って、四つん這いになり、一日中、豚みたいに唸るべきでしょう。』

宗教には迫害が必要で、それにより教義は神聖化し、完成する。なるほど。すっげー

タイタンの幼女もなんですが、幕引きの切なさは天下一品。どこまでもドライなのに、叙情的で、壮大。なんだか、感動してしまう。

Posted by ブクログ

ボコノン教という架空の、もしかしたら小説の中でも実在するかどうかわからない宗教をバックグラウンドとして読むと、登場人物の無秩序さに納得がいく。

深いテーマがあるようで決してそれを掘り下げない。科学、宗教、権力、罪と罰、障害なんかのテーマがゴロゴロ転がっているんだけどそれはしょせんボコノン教で言えばうそ?世界が滅んでからの方がむしろ愉快に生きる奇妙な登場人物。キリスト教の対立軸としてのボコノン教は、どちらかといえば仏教的、東洋的な感じをうけた。

ただ、あまりに無秩序すぎてあまり読みやすくはなかった。薄い本だが結構時間がかかってしまった。

Posted by ブクログ

最も有名なヴォネガット作品を初読。この作品でヴォネガットはブレイクしたらしいのだが、いまいち良くわからん。悪くはないし、後の作品で展開するテーマとかスタイルが確立されているという意味で重要作とは思うが、ピンと来なかったなー。まあでも他の作品読む限り、ヴォネガットは再読するたびに染みてくる作家であると思っているからもう少し寝かせておこう。