感情タグBEST3

Posted by ブクログ

組織課題はすでに見えており、合理的な意思決定に基づいて変革しようとしても、組織内や関係者の情理に阻まれなかなか実行に移せない、という場面は多いかと思います。

そういった悩みを抱えているリーダーに対しヒントを与えてくれる良書です。

また、本書は主に中間管理職向けに書かれた行動指南書ともなっています。論理的・合理的に導いた結論に基いて行動するのは当然として、他にも「とにかく逃げない」「他責行動はとらない」といった心構えや「サンクコストよりサンクタイムの方がハードルとなる」「情理で阻む人に対してはとにかくしつこくコミュニケーションをとる」といった、組織変革の実践から導き出した示唆もあり、説得力がありました。

2012年初版と少々古い本とはなりますが、書いてあることは実感をともなって腹落ちすることが多いです。現に組織を率いている人や、これから率いろうとする立場にある人は読んでおいて損はありません。

自分も壁にぶつかったときや組織運営のマインドがぶれそうになった時など、折に触れて何度か読み直そうと思います。

Posted by ブクログ

ミドルリーダーに特化して執筆されており、いつの時代も革命の原動力はミドルポジションだという考えは面白かった。最も興味深かったのは、日本の場合革命を起こすトップリーダーは与党から生まれるという点。日本にはフランス革命的な改革派の飲み込みは生まれず、主流の中から生まれてくるという示唆は興味深かった。おそらくこれは組織内の話に留まらないだろう。

Posted by ブクログ

あとがきにて著者が語るように、リアルな経営現場でのリーダーシップのレッスンだ。

本書刊行からもう10年経つが、日本企業の悩みは同じと言わざるを得ない為、とても興味深い内容。

根気を求められていることを胸に留めて、諦めずに行動を続けたい。

至近で高知に行き、坂本龍馬の事を考えていたのでタイムリーに笑った。

以下、気になったポイントを備忘として:

・情緒に流されれば、人の死を招くほどの惨事に繋がる。

・リアリズムと合理性を、とことんまで突き詰めて考えよ。

・サンクタイムに目を奪われるな。

・議論するには頭を使う。逆に人と協調するというのは、非常に楽だ。

・リーダーのコミュニケーションには、組織の空気を少しずつ変えていく、根気強さが必要。

・どんな組織でも成長することはあらゆる痛みを癒すので、ついつい組織膨張を正当化する理屈に傾倒しやすくなる。

・勝負所は投資のタイミングと規模になる。

・戦略を考える前提要素は、経済構造、市場環境、競争ポジションの理解だが、現実の戦略行動として実践しづらいのは、現実にはこの3つがすんなりと整合しない矛盾があるため。解決するには、何かを捨てるしかない。

・常に与党として考え、行動せよ。

・最初から「会社が変わらないなら、僕は辞めますよ」と見得を切っているやつは、逃げ腰なだけ。こういう奴は坂本龍馬に憧れがちだが、史実としては坂本龍馬の果たした役割は全く不明。(゚o゚;;

・日本は必死にブレーキの議論をしている。監査役制度はブレーキ役の制度だし、委員会等設置会社で社外取締役を入れても、その社外取締役にブレーキ役を期待している。

Posted by ブクログ

変革のリーダー、今必要とされているリーダーとはどのようなリーダーなのかについて、語られた本。

グロービスで学ぶOBHの内容とも整合しており、非常に学びが多く、良い方向性を示してくれる良著。

<メモ>

・現場に近い情報は課長クラスが圧倒的に持っている。上部構造では決められない難しい問題ほど、現場レベルで決められる場合が多い。

・差を生むのはマインドセットの違い。

・北欧は福祉に厚い半面、自助の精神を持つことを子供の頃から教え込まれるのが普通。公助は厚いが共助が縮小し、人々の孤独は高まっている状態。共助が厚い日本とは根本的に異なる。

・ミドルは事業のマイナス面をボディブローのように撃ち続けることが重要。これが効いてきたところで最後の一打を放つ。これは外圧を使ってもいい。銀行や経理部、マスコミなど。社会の力を借りながら、社内的には一生懸命説得を続ける。ボディブローが効いていない段階で外圧を使ってもあまり効果がない。

・合理的思考の基本となるフレームワーク

1 客観的事実の認識:その主張の背景事実を把握する

2 主観的事実の理解:関係各社の立場の違いや主張の裏にある真の目的関数、価値選択を理解する

3 価値・規範の選択:その中でより本質的に重要な目的、価値を考える

4 規範に基づく事実評価:価値を実現する手段やその価値規範に照らして背景事実を評価し、各人の主張に根拠があるか否か論理矛盾や事実との齟齬がないか分析する。

5対策提示:主張の当否を判断し、否であるならば、未来に向けた価値実現のためにより合理的で有効な代替策を構築提示する。

・過去の事象の評価はその評価が目的ではなく、未来に向けた有効な対策を講じる材料として評価すべき。

・意思決定にはタイミングが重要、不可逆的な意思決定は先送りすべきかどうかの現時点で決めるかどうかという意思決定自体が大きな意味を持つ。リスクコストと情報不完全性のリスクコストを見比べて判断する。

・改善と変革は異なる、ゲームは改善では差がつかず、どのタイミングで投資意思決定できるかが重要となっている。経営における勝ち負けはシェアではなく、儲かるか儲からないか。

・引き算の戦略思考、戦略を考える前提要素は1経済構造、2市場環境、3競争ポジションの3つ。

・摩擦から生まれるコストや混乱を最小化して、実行に移すこと。それが本当の経営。血も涙も流れない範囲で目的設定をするから意思決定が歪む。

・古典的な文学しょや哲学書、宗教書、歴史書は組織論の教科書として示唆にとんでいる。特にマキャベリの君主論やシェークスピアの戯曲など。

・ある組織や集団において主流派にいる人間こそが革命をなしうる。主流派と言われている人たちこそ矛盾や課題を理解している。与党的な立場にいるからこそ権力の使い方、権力の怖さ、権力の限界もよく知っている。

与党として考えて行動する。リーダーたる者はそこから逃げてはいけない。

・グローバルモードは多様性の負の側面に耐えるということ。

・ガバナンス改革、革命は10年単位での長期的な努力を継続する覚悟が求められる。

・共同体の調和を重視する集団は現状維持を目指す。日本の場合はよく曲がらない車で、トップが一人で運転できないため単にブレーキを強くしたところで意味がない。アメリカはスポーツカー。危険なためブレーキは社外取締役が踏めるようになっている。

・持続的に企業価値を高めてきた会社の共通点はトップの顔が見える会社、最終的に誰が物を決めているかはっきりしている会社。

・国家レベルの重要なスキームであっても、実質的に物事を正しく決めているのは、数人の課長クラスの官僚と外部ブレーン。本当にわかっているほんの数人でスキームを作り上げてしまえば、後の要路を根回ししたり、決断できる大臣総理からトップダウンで下ろしてもらったりという戦術レベルの話を使える。

・自分が関わるべきだと思う重要案件については積極的に関わる姿勢を持っておくこと。

・部課長クラスの人は一次情報をたくさん持っており、大きな影響力をもつ。経営トップのごとく考え、決断し、行動する人材が重要。

・捨てることは成長すること。捨て続けることができる企業のみが成長を持続できる。

・部下評価で成果と能力を混同しない。

Posted by ブクログ

自分が決してトップマネージメントを担うことにならなくとも、経営者のような視点で判断するつもりで仕事をしたいと思う。

特に、気に入ったフレーズは、「引き算」の戦略思考。

「あれもこれも」と何をするでも、付加しがち。これが反対派を納得させるキーワードになっている。「あれかこれか」、「まず、第一に」というのは、わかりやすい。まず、このフレーズから実践してみよう。

Posted by ブクログ

著者の本は初めてです。

今まで読んだビジネス本の中でも、最も参考になると感じたうちの一つでした。

私にとってこの本の中で特に重要だと感じた点は以下です。

(原文ではなく、自分の言葉で書き換えています)

⑴論理的な思考が重要。しかし、人を論理だけで動かすことは不可。情理を理解することが同じくらい重要。

⑵組織を動かすには粘り強さが必要。粘り強く働きかけていれば、ある時シーソーのように一気に傾くことがある。

⑶情に流された結果、多くの犠牲を出した例は枚挙に暇がない。決断には冷静さと客観性が必要。

⑷常に与党のつもりでいること。野党のように外野から好き勝手言っているだけでは、実際に行動を起こすことはできない。

また繰り返しよんで理解を深めたい作品です。

Posted by ブクログ

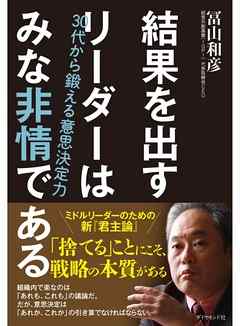

企業再生のプロ冨山和彦氏による「ミドルリーダー」向けの著書。修羅場をくぐり抜けてきた著者ならではのリアルな言葉が身に染みました。日本企業の成長のためのヒントが散りばめられていたと思います。リーダーを志す30代必読。

Posted by ブクログ

もう10年以上前に出版されていることを感じさせない。

今読んでも学びがあるし、これからリーダーになろうとしている人が読むべき一冊。

どこまでも、思考の訓練だと思う。

葛藤があっても、答えを出すのは自分でしかない。

この本は著者の考えを押し付けるでもなく、

やり方を示したうえで、自分で答えを出すよう訓練させてくれる。

そうした姿勢に好感が持てる。

文字通り、伴走型の一冊。

Posted by ブクログ

結果を出すリーダーはみな非情である 2012/10/25

5つ星のうち4.0 常に与党の立場で考え行動する

2014年4月15日に日本でレビュー済み

産業再生機構でトップを勤めた冨山和彦さんの本。

流行している言い方だと意識高い系の本になるのだろうか。

ただし良い意味で危機感を持って動いた方が良い事が多い今の時代には本書は何らかの示唆を私達に与えてくれると思います。

富山さんの著作は他に「会社は頭から腐る」「挫折力」などを読んでいたのである程度は話の流れは殆ど同じです。

(*無論読んでいなくても問題なし)

本書にしかなかった話で興味深かった事をまとめてみます。

会社にも寿命があること。

→ソニーがかつてのイノベーティブな会社になれないのは組織が10万人以上、創業60年を超えていることからも理。

グーグルやアップルのような会社ではなくGEのような会社を目指す。

論理で物事を判断する、情緒的直感で判断しない。

情に流される経営者では駄目。

サンクコスト(埋没費用)に振り回されない。

地道な説得を続ける事の大切さを痛感すること。

→論破すれば良いと良いというものではない。

守旧派に恥をかかせるような言い方をしない。

社内の空気、雰囲気を少しづつ変える努力をする。

最後の一打は外圧などを使っても良い。

アリとトンボの目を持つ課長(管理職)を目指す。

現場と経営者層の両方からの一次情報が取れることを大切にする。

自分がトップならどうやるのかを常に考えておく。

常に与党の立場で考え行動する。

口先だけの万年野党、評論家にならない。

→いざ権力を握っても民主党にようになるから。

戦略的思考は血も涙もない結論を導く。

引き算(捨てる)の意思決定が出来るようにする。

Posted by ブクログ

メモ

# 読む前の問いかけ

Q1. 「必ず非情であるべき」の根拠は何はあるのか?

Q2. 「結果」の定義とは何か?

# 読んだあとの感想(個人の見解です)

A1. 感情を全て否定しているわけではない

「薄情け」が最も憎むべき

リアリストに徹して合理的判断をしつつ

情を持ってコミュニケーションを取るべし

A2. 本書では、「結果」について詳しく掘り下げていないので特になし

Posted by ブクログ

いつの世にも、革命、改革はミドルクラスのマネージャ、リーダが率いた、とこの本は主張する。たしかに、その通り。トップマネージャーや、リーダーがダメだから、改革は必要となる。かと言って、その代りをダメな人がやっても、その繰り返し。そういった事情から、改革は、ミドルクラスをリーダーとせざるを得ないのである。ということで、私世代が頑張らなければ・・・と、この本にケツをたたかれた。

Posted by ブクログ

ミドルリーダーへ向けたリーダーシップ論。情に流されず徹底的に論理性・客観性を保ちながら合理性・リアリズムを追求し、自ら緊張感をもって挑み、広い視点で網を張り、捨てるべきは捨てて、経営リーダーたれ!

Posted by ブクログ

富山先生のご著書を拝見すると、とてもドライな方だという印象を受ける。しかし、富山さんが産業再生機構(政府系の再生ファンドね)のCOOに就任された時、高給を蹴って富山さんの下に馳せ参じた方が少なからず居たという。

本書も「俺って仕事は余り。。。」って方には、将にハル・ノート的なご著書だと思う。何せタイトル通り「非情にやれ」ということであるからだ。

富山さんは言う。情緒に流れた選択が日本をダメにしたというのだ。例えば上記のハル・ノート。これは皆さんもご存知の通り、米国から「我が国と和平条約を結びたかったら、中国から完全撤退しろ」というものだった。

このハル・ノートによるサンクコスト(埋没費用)は英霊20万人。当時の軍部は「英霊20万人を無駄にするのか~?」ということで、日米開戦を行い、結局日本は敗戦の憂き目に遭い、都合300万人の命を落としたということである。

このように現在某電機業界の数社も本書によると、明らかに致命的な時間的・サンクコスト(ご著書ではサンクタイムと仰っている)をもったいがって現在の悲惨な現状に喘いでいると断ずる。

このような憂き目に遭ったのは、やはり日本的なエリートが経営幹部を占めることになったからだ、と富山先生は分析する。

彼らは、いい大学を出て、一流企業に入社し、日本的な情緒的な意思決定を行い、合理的かつ論理的な判断が出来ない輩が多いとまで断ずる。

因みに富山さんは、東大法学部を出て、司法試験に受かり、当時は珍しかった外資系のコンサルタント会社に就職し、多くの苦労をしつつ、スタンフォードのMBAを30歳で取得し、それからのご活躍はご存知の通り。

そんなパーフェクトな経歴を持つ富山さんは、日本的な経営手法に疑問を呈する。ミドルクラスの課長連中は本当に会社の事を思って日ごろから仕事をしているのか?富山さんが再生を手掛けた、カネボウ・JAL共に改革を推し進めたのは、危機感を持った優秀な課長クラスのミドル・マネジャーだったという。

具体的に言うと、論理的な発想で経営の目線を伴って日ごろから、職務を随行しているか?会社が危機の時、部下に「君は要らない人材」だと合理的に説明して、会社の再建の力になれるのか?

JALの場合、そのような中間管理職達が派遣社員・スチューワデスが年収300万円で働いていることを、JALのOBに説明し、彼らに年金額のカットを求めてJALを再生に導いたことなどである。それはどの会社でも革新的な意識を持つミドル・マネジャーであるという。

そうなるためには、と書きたいところだが、詳しくは本書を読んでほしい。特に「俺はこんなに頑張ってるのに、会社は全然体質が旧態依然としているんだよな~」とかいう人にはうってつけ。

私の前職の支店長代理(今は部長職を拝命しているらしい)も城南信用金庫の「懸賞付き定期預金」という金融商品を聞いて「ウチの経営陣もしっかりして欲しいな~俺たちこんなに頑張っているのに~」と零してた。Y部長あなたの事ですよ!

という訳で、富山さんの凄さを少しも出さない、私のブログ。富山さんの部下だったら、真っ先にFiredである。おしまい。

Posted by ブクログ

課長レベルの30代のミドルリーダーが時代を変えるんだと。

万年野党でなく、主流派の中に位置することとか、論理的思考でサンクコストサンクタイムに囚われないこととか、現場と中央の一次情報がちょうど集まる位置にいるんだってこととか、自分がトップだったらと仮定して考えろとか、本当に大事な頭の使い方と精神力とについて学んだ。

Posted by ブクログ

「結果を出すリーダーはみな非情である」冨山和彦

リーダー論。特になし。

産業再生機構でJALやカネボウの再建に携わった著者の、2000年代以降の日本社会リーダー論。

主に、ミドルリーダー層≡現場の部課長クラスを対象にして書いています。

僕にはまだ早い、などと言っててはいけなくて、将来使えるリーダーになるためには、早いうちから論理的思考力や日本的コミュニケーション能力を鍛えていかないといけない。

表題どおり、組織の中で決断を担う役割になったときに合理的な判断をするためには、「情理」を捨てて「道理」を通さないといけないことがあるでしょう。

それを実際に実行するためには何が必要か。

著者の考えるリーダーの条件を、実践に則して語っています。

今回、佐々木常夫さんの著作とセットで読みました。タイトルからするとリーダーの二面性:

飴とムチ、性善と性悪、仏と鬼、そんな対比になるかと思って読み終えたのですが、案外そんなこともなく。

佐々木さんの著作では社会人として基本的な心構えを忘れずに、というキソであったとすれば、

冨田さんの内容は、より上を目指すビジネスマンに対してハッパをかけている。

合理に沿って判断することを是としつつも、実際のコンセンサス取りにあたっては、現場の調整・経営者の調整が重要だということを説く。

そのために、上からも下からも一次情報の入ってくるミドルクラス=課長が最も機動的に会社を変えられる。だそうです。

確かに各キャリア段階の都度、ヒラらしいヒラ、課長らしい課長、などに収まってしまうと物の考え方が拡がらないなあと思いました。

(4)

Posted by ブクログ

・体を張って挑戦しないヒト、挫折を味わったことの無いヒトはリアルな権力闘争の場や深刻な利害衝突がある状況で組織を舵取りできない。

・野党政治家は自分の言いたいことだけ言って、責任ある行動を何も取らない傾向が多い。本当の与党政治家は我慢の連続だ。自分の理想と現実の間で思いっきり妥協しなければいけない。理想論、あるべき論を過激に語るのは自分が権力を握るとかそれを行使しなければならない立場に立つことをまったく考えていない連中だけだ。

・社長と副社長との距離は副社長とヒラ社員の距離よりもはるかに遠い

・課長というのはある意味でヒラ社員より逃げ道が多い(上司、部下両方のせいにできるから)

・リーダーはいざというときは村の調和を破壊する果断な決断やイノベーションを断行して村を外敵との闘いにおける勝利に導かなくてはならない。

・生産性が10のヒトと5のヒトが同じ領域で戦おうと思ったら、5のヒトの賃金を半分にするしかない。生産性が落ちることは貧しくなることである。

・衰退を成熟とすり替えている限り、絶対に希望が持てる社会は戻ってこない。

・トップリーダー(マネジメント)を目指すか、プロフェッショナルを目指すかはっきり決めたほうが良い。

・幸福度などは国家に決めてもらうたぐいのものではない。自分の中の幸福観に他人を巻き込むようなことはするべきでない。

・リーダーに不可欠な資質の一つは論理的な思考能力、合理的な判断能力(普段からの訓練が大事)

・絶対安全も絶対危険もありえない。その間で私たちは技術を使っている。どういう危険がどのくらいの確率で起こり、どのようにコントロール、管理していくのか、を問わねばならない。

・経営の世界はリアルな世界である。ヒトとカネを巡る生々しいせめぎ合いであるそれを、人間を幸福にするツールとして機能させるには、リーダーがリアリズムと合理主義に徹することが絶対と言っていい必要条件である。リアリズムと合理主義に立脚しない理想主義や情緒主義によって多くの人間が殺されてきたのが人類史のリアルなのだ。

・選択と集中ではなく、捨象と集中である。捨てることに戦略の本質がある

・マスコミ的正義は常にその一面しか伝えない

・情理からも合理からも逃げていてはリーダーは務まらない。その狭間で悩む訓練は若いときからやっておかないと突然身に付くものではない。

・社長らしい課長を目指す

・有事によって役に立つやつは基本的に度胸が座ってないとダメ

普段からの訓練がものを言う

・社会問題を考えるときのフレームワーク

1客観的事実の認識:現象の認識

2主観的事実の理解:各関係者の立場の違い、主張の裏にある真の目的関数、価値選択を理解する

3価値・規範の選択

4規範に基づく事実評価

5対策提示

・意思決定の段階においては情緒を極力排除しなければならないが、コミュニケーションの段階で情緒を否定していしまうと伝わるものも伝わらなくなる

・守旧派は常に団結し、改革派は常に分裂する

・企業経営において的確な戦略を立案する上で最も大事なことは経済構造を理解することである。ここで経済構造とはそのビジネスが儲かる儲からないかを決定している最も大きな要因(経済構造を圧倒的に支配しているものは何か)

・引き算の戦略思考

戦略を考える前提要素は、

1経済構造

2市場環境

3競走ポジション

現実にはこの3つがすんなりと整合しない場合が多い

→何かを捨てるしかない

・本来戦略的意思決定というのは何を優先させるか、あるいは右か左かどちらかに進むという議論であり、何かを捨てなければならない

・それでは縮小均衡だという議論があるが、アップル・サムスンなどはプロダクトラインは限られているが成長力は高い。今や捨てることが成長すること。

・血も涙も無い範囲で目的設定するから意思決定が歪むのである。やがてはみんなそろって討ち死に、一億総玉砕になる。残念ながらそれが日本の歴史だ。弱肉強食の戦いをしているときには共同体のトップは共同体に対して血も涙も無い意思決定ができないと全員を殺すことになる。

・優等生で地頭もいいがとにかく上司にこまめに指示をあおぎ、上司が腹内でもっている正解を探り、そこにかなった答えを用意しようとする。あるいは組織の空気を一生懸命読んでその空気に合わせた優等生答案を用意する。この手の秀才タイプはラインマネジャーくらいまでは順当にくるがミドルマネジメントくらいから伸び悩み、トップとしての資質が問われることには成長が止まってしまう。

・組織の中で上に行くほど自分に対して厳しいことを言ってくれるヒトは少なくなる。上司に本気で意見してくれる部下なんていやしない。

・一緒に働く人たちの比較優位と比較劣位を性格に把握しておくこと

比較劣位は致命的な要素は若いうちに解消しておくべき。でないと比較優位を発揮できる場所にすら立たせてもらえなくなる

・

Posted by ブクログ

著者は冨山和彦氏。IGPI代表。

感想。思うことを代弁してくれた感じだ。リーダーになるには今から訓練が必要だっていう話。反面教師の例に共感。

備忘録。

•体をはって挑戦しない人、挫折を味わったことのない人は、利害が衝突する場で組織を舵取りできない。

•「皆で頑張ろう」的なリーダーシップもあるが、本当のリーダーシップが必要なのは、深刻な利害対立が生じている際の意思決定をする時。

•失敗に不寛容な組織は競争力が低い。

•理論で方がつかない問題かどうかは、理論的に考えを尽くさないとわからない。その先に利害対立に折り合いをつける、組織を納得させるステージがある。例えば、理論的判断を実行すべく、粘り強く情緒的コミュニケーションを繰り返す。

•反対派を論破しようなどと考えてはならない。

•リーダーシップには、「この会社を首になっても俺は生きていけるカップという自信や覚悟によるところも大きい。

•捨てる事、優先順位をつけることこそ戦略の本質。

Posted by ブクログ

産業再生機構の創設者として有名な冨山和彦氏による著書。現代版マキャベリズムともいえるリーダー論を展開している。 ここで書かれているリーダー像は、常に主流派に属し、交渉事や社内政治の要諦を押さえて権力を握り、中間管理職ながら会社の改革の実質的な推進エンジンになる。って感じで、とんでもない人物像が描かれている。ドキドキしながら読み終えたのはいいけれど、はっきり言って私が今生きている世界とはかけ離れている感じ。

Posted by ブクログ

一般的な自己啓発の本(あまりよんでないけど)とはちょっと違うなと思いました。

ミドルリーダーの時点で、ストレスを自分にかけておかなければ、重大な決断をできるようにはなれない。40前のぼくにはよく考えさせられる本であったと思います。

Posted by ブクログ

理想論+現実的な実践論の組み合わせによる、地に足のついた企業改革本。

変革期におけるミドルリーダーのあり方をよく示しており、10年近くたったいまでも通用する内容だと思う。

ただ、「非情」どころか「情に訴えたコミュニケーション」を主張するなど、タイトルに偽りがあるのは売らんかな主義なのでマイナス。

また、改革ミドルリーターの例として国鉄改革3人組の事例を挙げてるが、JR西の井上とJR東海の葛西の「天皇」と呼ばれるほどの老害ぶりを知った上での記述なのだろうか。井上に至っては福知山事故を生み出した企業土壌を作ったことに疑いは無いのに。

Posted by ブクログ

企業再生の一番大変な局面を多数経験している著者なので、そういった場面に対応できる心構え、能力を読者に求めている。課長層をターゲットにトップ目線での判断をしろということだが、結構大変なことで誰でもできることじゃないと思う。能力、意欲のある本当のリーダー候補にむけた本。情に引きずられるな、人間は性格とインセンティブの奴隷、戦略はすぐ情に規定される、戦略は組織に従いがち、ということを再確認した。

Posted by ブクログ

なかなか刺激的なタイトルであり、タイトルで釣っているのかと思いきや、中身も「非情」になるべき、という話であり、そんなに間違ってない。

要は、必要な改革のためにはダメな部分は切り捨てなければならず、それができなければ全体がダメになってしまうのでむしろ良かった部分も含めてみんなが路頭に迷うことになるよ、ということだと理解。

利益を求めない行政分野だとなかなかそうもいかないが、よりよい方向を目指すためには、玉虫色に終わらせるのではなく、しっかりとモノを言って、変革を求めなければどんどん悪くなるというのはそのとおり。苦手ではあるが、マインドは持たなければ。

Posted by ブクログ

■しつこく根負けを誘うのが王道

リーダーの意思決定は情緒に流れるのではく、論理的判断に基づかなければならない。ただし、決定を組織内に伝える、組織構成員の納得を得るには論理だけで押し切ろうとしても無理がある(p.132)。

多くの人は組織の空気を読む付和雷同型。だから、トップのコミュニケーションには組織の空気を少しずつ変えていく根気強さが必要(p.135)。

Posted by ブクログ

こういうタイトルで、裏表紙に「人間の醜悪さを内包するリアルな経営を前提にした、悪のリーダーシップ論」と書いてあるので、どんなおどろおどろしい内容かと思ったら、中身は至極まっとうで、現実を直視し、論理的な思考力、合理的な判断力を持ったリーダ-になろうというものだった。

たしかに、中身をそのままタイトルにするのでは、類書に埋もれてしまいそうではある。

悪い内容ではないので、タイトルで目を引いて読ませるのもありかな。

Posted by ブクログ

タイトルの内容は割と終盤にちょい役で登場してくる。本旨は、主に課長クラスのミドルマネジメント層が奮起しないと日本もお前らもやばいせよ!という叱咤激励をひたすら頂ける一冊。日本3.0(佐々木さん著)とセットで読むと30代はいてもたってもいられなくなるのではないか笑

歴史的に見ても、偉業を成す時の起点は当時の課長級の活躍によるものが多い。明治維新しかり、日本をつくった12人にある関ヶ原合戦プロデューサーの石田三成しかり。(後者は私の個人的後付け)

現場がわかって経営などトップからの情報にも触れる機会の多い課長級こそが最も機動力高く意志を持って行動を起こしやすい立場にいるのに、日本にはそういう気概を持ったいわば管理職でなく経営職、ミドルマネジメントでなくミドルリーダーシップが枯渇していると。

この本並びに冨山さんの話をもっと沢山のマネージャーが聞いて知るだけでも結構エンジンかかるミドルは多いのではと思う。

個人的にはコラムにあった分析思考のフレームワークが参考になった。ニュース記事などを読んで考えを深める際にぜひ実践してみたい。NPなどはその実践の場としてはちょうど良いかも。

Posted by ブクログ

こっぱずかしいタイトル。内容はまとも。

- 与党として考えて行動する。

- 論理的な解がない問題に対しては、考え、悩み尽くしたうえで、最後はなんとか折り合いをつけるしかない。

- 反対している人を論破しようと考えてはいけない。情緒にうったえる。

- どんな人も何らかの比較優位を持っている。それを見つめて力を引き出す。

- 挑戦する仕事をコミットする。

- 失敗・敗北はしっかりと抱きしめる。