感情タグBEST3

Posted by ブクログ

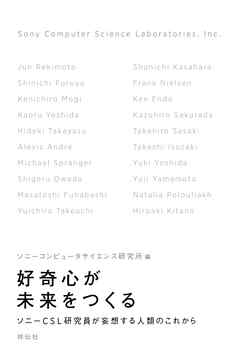

ソニーCSLの研究者20名のインタビュー集。

単なる研究紹介ではなく、どういう背景やきっかけで研究者を目指し、どういう思想で研究に取り組み、これからどうしていきたいのか書かれていて、その研究者の思考を深いところまで知ることができる。それぞれの研究者の話が、思想が深く、想像力に富んでいて、その説明もうまくてとても面白い。また、一人で複数の分野を渡り歩いてきた人が多く、その変遷の背景と理由もとてもおもしろく、参考になる。

--

三つの大きな研究領域

グローバルアジェンダ

Human Augmentation

サイバネティック・インテリジェンス

周囲の研究者とはまったく違う知識を持っていて、それを問題解決に結びつけられれば、より困難な問題の解決が可能

一人の研究者のキャパシティで考え続けるより、まったく違う分野の知識が入って組み合わせが起こることのほうが重要

目先の変わったものをつくるより、自然なもの、本来はこうあるべきで、でも今までなかった、というものを生み出すインベンターでありたい。

科学と音楽は両立しないものだったのに、掛け算することで癒合できる

話している言語によって、人格や性格も変わり、おそらく声も変わっている

社会科学がなぜ「科学」として成り立つのか。自然科学的な客観性とは同列に扱えるのか。その根拠は、マックス・ウェーバーの理念型に基づく方法論で十分なのか。

研究をするうえで重要なのは、その人がその研究をしていて「消耗しない」こと。優れているか劣っているかは、二次的なものだと思います。モチベーションより、呼吸するようにできるか。

コアバリューがあり、社会的に意義あることをやれば、メディアバリューはあとからついてくる

モチベーションが上がらないと、最終的には社会に貢献できるアウトプットの量も小さい。

弓道と弓術は違うもの

弓道では的を狙ってはいけない

データから情報を取り出すという課題は熱からエネルギーを取り出すための熱力学という体系が生まれた当時の課題に近い

「自分は運が良い」という人は、同じ困難に直面しても、それを切り抜けるばかりか、その困難を利用して、さらに研究や事業を発展させていきます。「運が良い」というのは、多くの場合マインドセットの問題だろうと思います。

私が社長になったとき「越境し、行動する研究所」と宣言しました。

新しい研究は、一つの分野に特化するケースが多いものですが、一人の研究者が複数の分野をよくわかっているときに、新しいものが生まれる確率が高い。

自分の中に複数の分野の体験と知見を深く持ち、その中で越境するのが最もインパクトがある。あくまでも、自ら越境していくことで未来が拓けていくのだと思います。

サイエンスとテクノロジーを持って従来にない可能性を切り開いていくことが我々のミッションだと思います。それは、グローバルアジェンダと言われる大きな問題の解決ということのみならず、文化的にインパクトがあることや、究極的には、文明の新たな展開にインパクトを与えるような方向でもあります。

Posted by ブクログ

好奇心が未来をつくる ソニーCSL研究員が妄想する人類のこれから。ソニーコンピュータサイエンス研究所の著書。一流研究所の一流研究者集団による未来予想。タイトルには妄想とあるけれど、一流研究所の一流研究者集団が予想する未来なのだから、妄想どころか現実になる日も必ず来るのではと期待してしまいます。明るい未来が見えてくる楽しい一冊です。

Posted by ブクログ

ソニーの異才集団、CSLに所属する人たちの一人一人のストーリーをインタビュー形式でまとめた本。

内容はそれぞれの方の研究の話だけでなく、課題認識、考え方の話が盛り込まれているので、参考になる部分は大いにある。

自分の考えの延長上にいそうな人をピックアップして読むと良い。

個人的には北野氏、暦本氏、アンドレ氏、遠藤氏、佐々木氏の話は印象に残っている。